1922년 慶尙北道 金泉郡의 明禮堂 會中 유림이 李崇元의 사당에 李長源·李民觀을 合享하는 것과 관련하여 의견을 묻고자 경상북도 達城郡의 道東書院 유림에게 보낸 통문

各處通文謄草 第一

자료의 내용

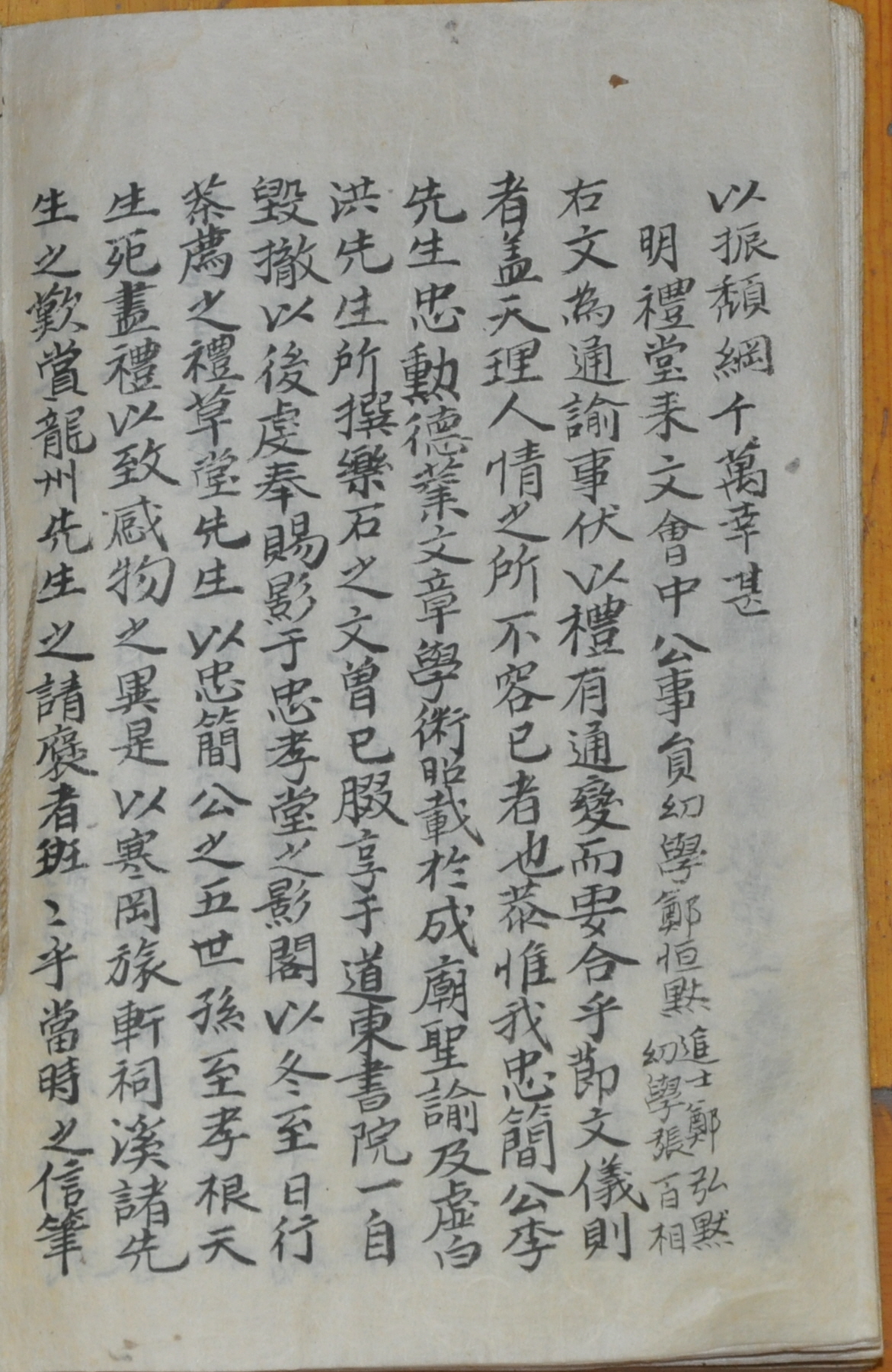

1922년 慶尙北道 金泉郡 明禮堂 會中의 公事員 幼學 鄭恒默, 進士 鄭弘默, 幼學 張百相 등이 경상북도 達城郡의 道東書院 유림에게 보낸 통문이다. 이 통문은 도동서원에서 엮은 『各處通文謄草』 第一에 「明禮堂來文會中公事員幼學鄭恒默」이란 제목으로 수록되어 있다. 자료에 발급 시기가 기재되어 있지 않은데, 1922년 1월 같은 사유로 발급한 명례당 회중 통문이 慶州 玉山書院에 소장되어 있어, 본 통문의 발급 시기도 1922년으로 추정된다.

통문은 김천군의 명례당 회중 유림이 忠簡公 李崇元[1428~1491] 사당에 草堂 李長源[1560~1649]과 聖巖 李民觀[1705~1772]을 合享하는 것과 관련하여 의견을 묻고자 발급된 것이다. 이숭원은 원래 김천군에 소재했던 道洞書院에 祭享되었었지만, 興宣大院君의 서원훼철령으로 도동서원은 철폐되고 말았다. 이에 그 후손들은 인근에 위치한 忠孝堂 影閣에다가 이숭원의 영정을 봉안하였다. 이 영정은 이숭원이 佐理功臣에 책봉될 때 받은 것이다. 그리고 그 후 이숭원의 후손인 이장원과 이민관의 위패를 여기다 합향하게 되자, 이 사실을 도내 여러 유림에게 알리고 의견을 듣고자 본 통문을 발급하였던 것이다. 이와 관련하여 통문의 내용은 아래와 같다.

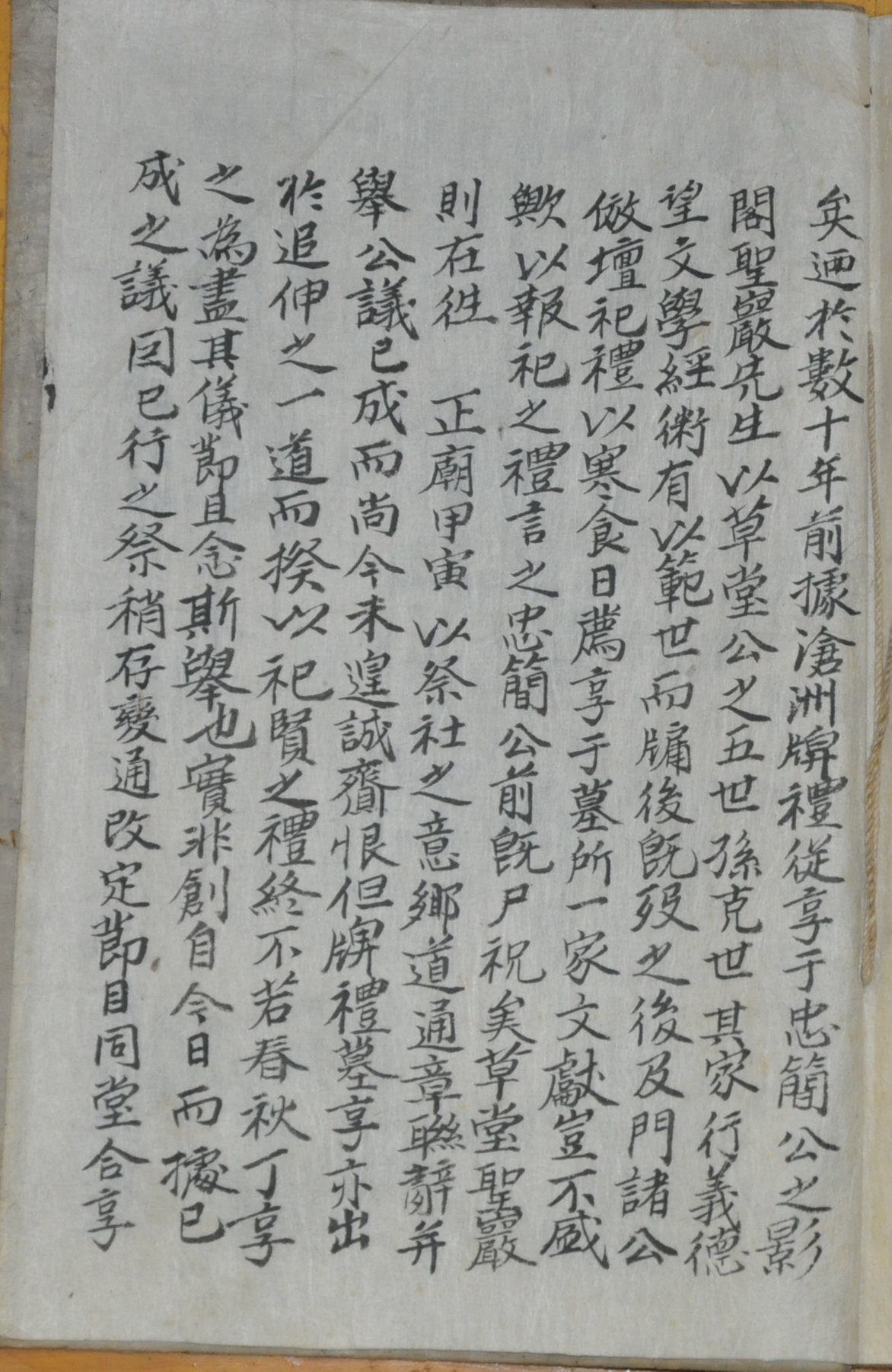

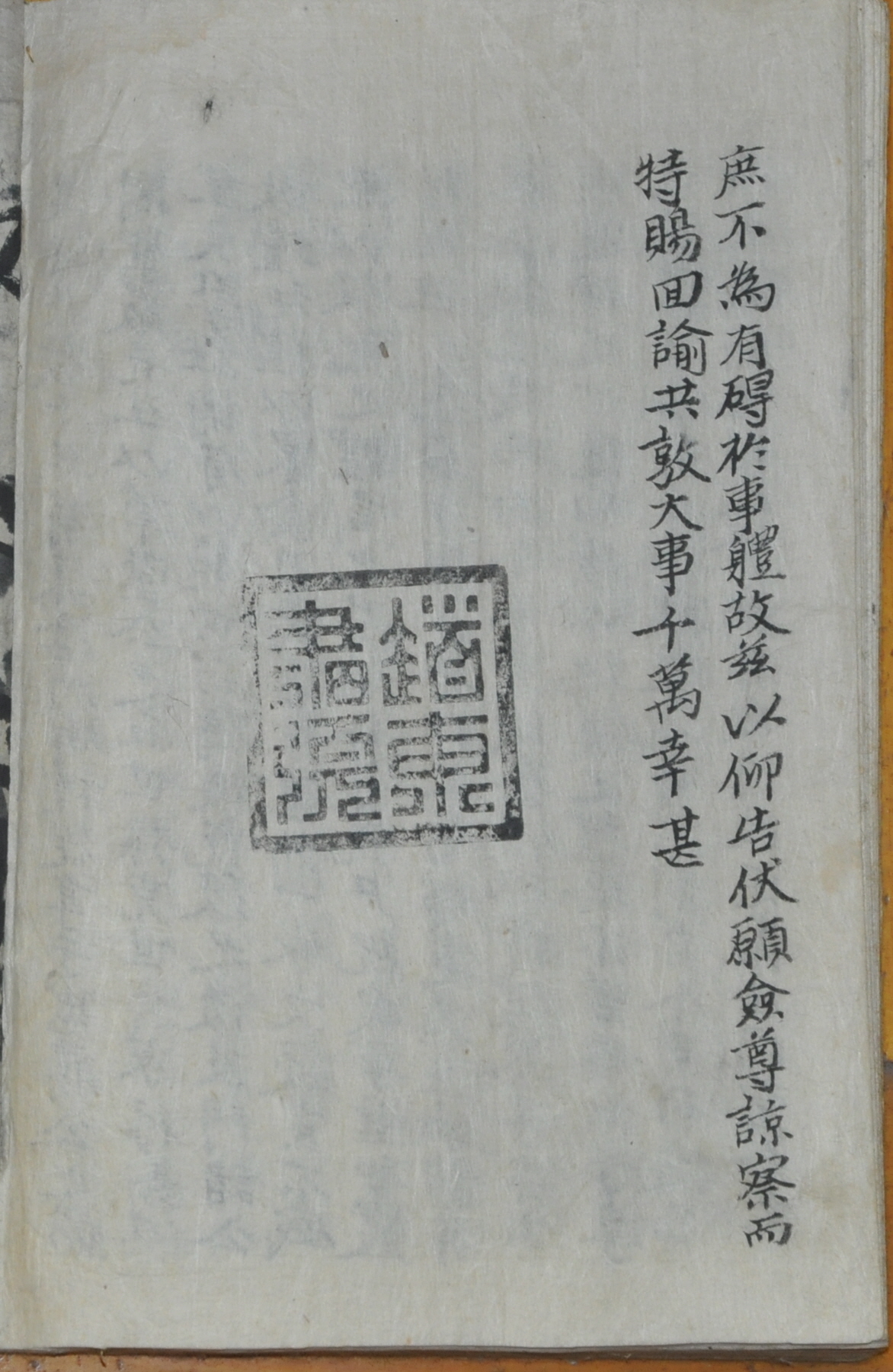

이 글은 통지하여 일깨우는 일에 관한 것이다. 엎드려 생각하건대 禮에는 變通이 있으나, 일에 타당함이 있어야 한다. 節文과 儀則이라는 것은 대체로 天理와 人情에 있어 그만둘 수 없는 바가 아니다. 삼가 생각하건대 우리 충간공 이숭원 선생은 忠勳과 德業, 文章과 學術이 成宗의 聖諭와 虛白堂 洪貴達[1438~1504] 선생이 지은 ‘樂石之文’, 즉 墓碑銘에 분명히 실려 있다. 일찍이 도동서원에 제향되었는데, 한 번 훼철된 이후 내려 주신 影子는 충효당 영각에 虔奉하여 동짓날 茶薦의 예를 거행하고 있다. 초당 이장원 선생은 충간공의 5세손으로 하늘에서 타고난 지극한 효성으로 生死간에 예를 다하여 동물과 사람을 감화시키기에 이르렀다. 그래서 寒岡 鄭逑[1543~1620], 旅軒 張顯光[1554~1637], 桐溪 鄭蘊[1569~1641] 등 여러 선생이 감탄하였고, 龍洲 趙絅[1586∼1669]이 ??을 청한 것은 분명 당대의 믿을 만한 기록이다. 이에 수십 년 전 滄洲, 즉 朱子의 牌禮에 의거해 충간공의 영각에다가 초당공의 5세손으로 그 가문을 잘 이어 오며 行義와 德望, 文學과 經術이 세상의 모범이 되고 후학을 잘 가르치신 성암 이민관 선생을 從享하였다. 그가 세상을 떠난 후 及門한 여러 공이 壇祀의 禮를 모방하여 寒食日에 墓所에다 薦享하였으니, 한 집안의 문헌이 어찌 훌륭하지 않겠는가? 報祀의 禮로써 말하면 충간공은 전에 이미 尸祝하였고, 초당과 성암은 지난 1794년(정조 18) 祭社의 뜻으로써 고을과 도에 通章을 잇달아 보내어 아울러 公議를 얻어 이미 이룬 것이 있으나, 아직껏 겨를이 없어 한이 되고 있다. 다만 牌禮와 墓享은 또한 이를 追伸하는 한 가지 도리에서 나온 것이어서, 어진 이에게 제사를 지내는 예로써 헤아리면, 끝내 봄과 가을 丁日에 제사 지내어 그 의절을 다하는 것과 같지 않다. 또 생각해 보면 이 거사는 실로 오늘 날에 創始한 것이 아니고, 이미 의논이 이루어진 것이어서, 이미 제의를 행함에 節目을 變通하고 改定함이 좀 있다. 同堂에 合享하는 것이 事體에 걸림돌이 되지 않는 까닭에 이와 같이 우러러 고한다. 엎드려 여러분께 바라건대 헤아려 살피어 回諭를 내려주어 함께 大事를 돈독히 한다면 더없이 다행이겠다.

자료적 가치

일제강점기 향촌사회에서는 전통적인 유학의 전승과 보존, 그리고 가문의 위상을 높이고 일족 간 결속력을 다지기 위한 각종 崇祖 사업이 활발하게 진행되었다. 그 과정에서 흥선대원군의 서원훼철령으로 철폐되었던 院祠가 본 통문에 나타나는 사례처럼 다양한 형태로 복설되기도 하였다.

『道東書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소 편, 영남대학교 출판부, 1997

『朝鮮後期 書院硏究』, 이수환, 일조각, 2001

1차 작성자 : 이광우