1869년 6월 29일 慶尙道 陜川郡의 小學堂 유림이 건물 중수에 대한 지원을 요청하기 위하여 경상도 玄風縣의 道東書院에 보낸 통문

各處通文謄草 第一

자료의 내용

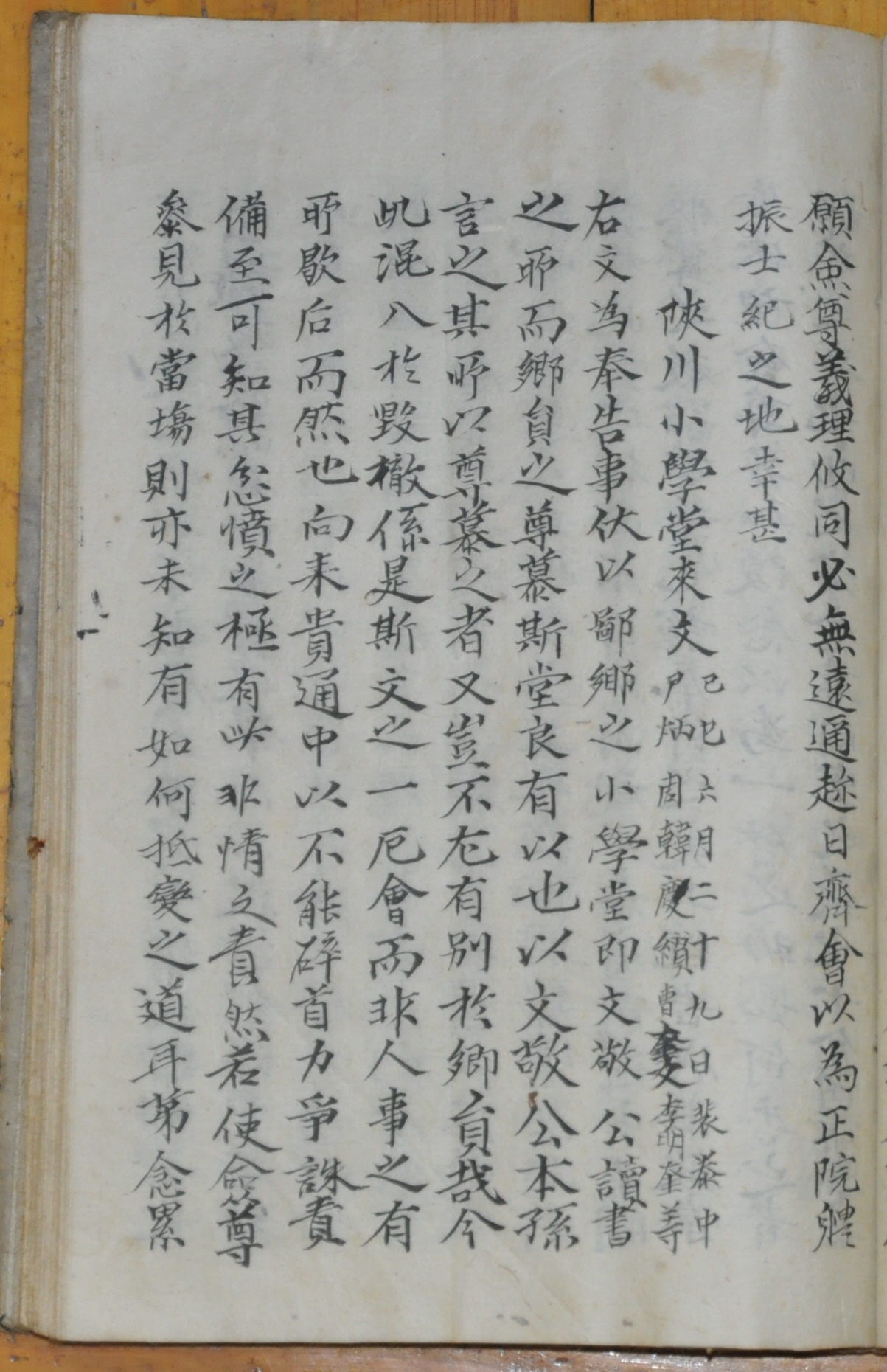

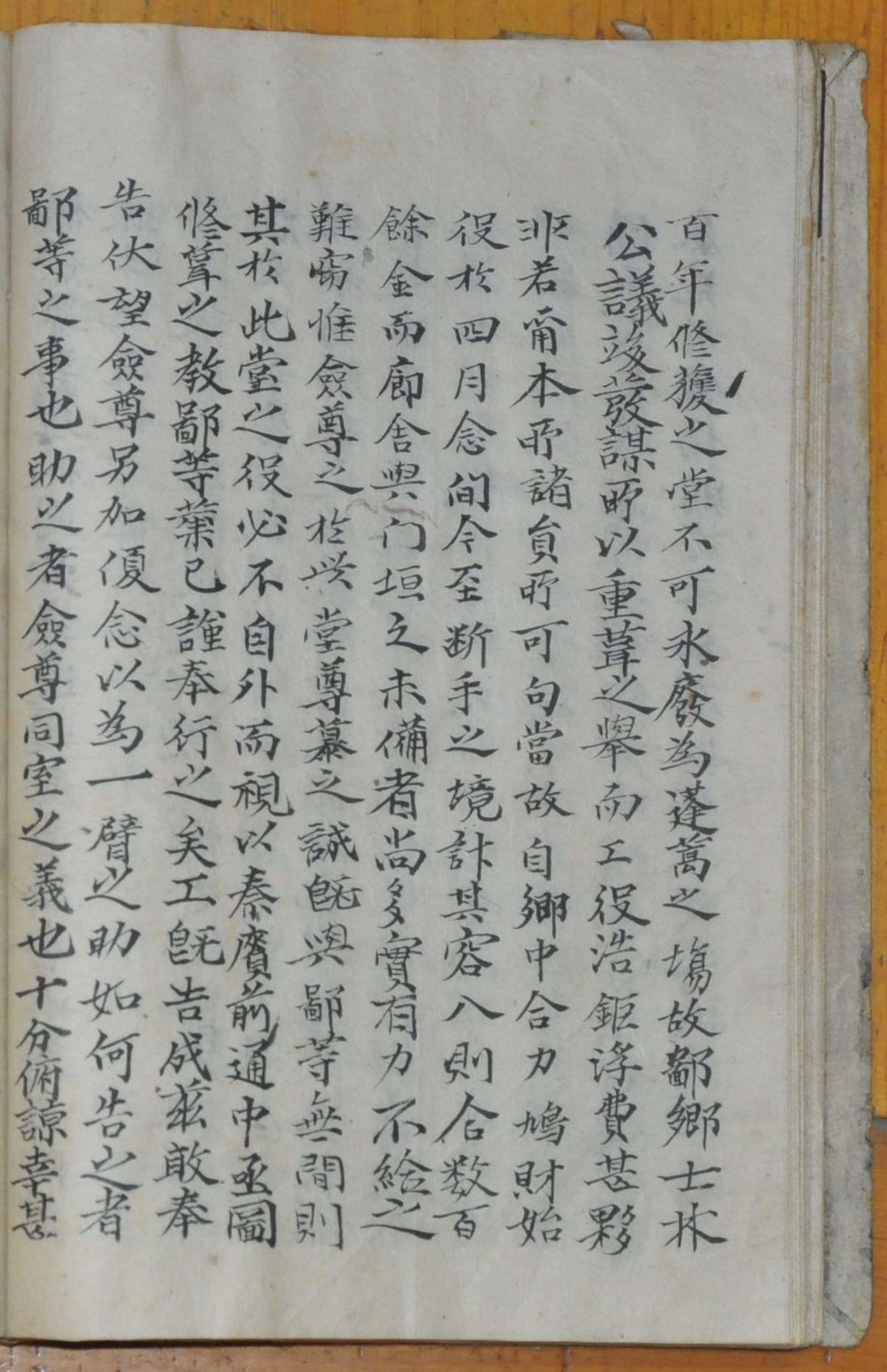

1869년(고종 6) 6월 29일 慶尙道 陜川郡의 小學堂 유림 裵泰中·尹炳周·韓慶纘·曺■文·李明奎 등이 경상도 玄風縣의 道東書院 유림에게 발급한 통문이다. 이 통문은 도동서원에서 엮은 『各處通文謄草』 第一에 「陜川小學堂來文」이란 제목으로 수록되어 있다.

소학당은 文敬公 金宏弼[1454~1504]이 젊은 시절 독서하던 寒暄堂을 다시 지은 것이다. 김굉필 사후 후학들이 소실된 한훤당 자리에 소학당을 짓고 김굉필을 추모하였는데, 興宣大院君의 서원훼철령 때 소학당도 함께 철폐되고 말았다. 이를 아쉬워 한 지역 유림이 1869년 소학당을 중수하였지만, 재력이 부족했던 관계로 도동서원에 지원을 요청하기 위하여 본 통문을 발급하였던 것이다.

이와 관련해 「합천소학당래문」의 대략은 다음과 같다. 먼저 통문에서는 우리 고을 소학당이 문경공의 독서 장소였기 때문에, 鄕員들이 소학당을 尊慕하는 장소로 활용하는 이유가 당연하다고 전제하였다. 그러면서 문경공의 本孫도 같은 의미로 소학당을 존경하고 사모하는 장소로 생각하고 있으니, 또 어찌 더욱 향원에게 有別하지 않겠냐고 하였다. 그런데 지난 번 서원이 철폐 될 때, 소학당이 잘못 섞여 들어가 함께 철폐되었으니, 이는 斯文이 厄會를 당한 것이고, 잘못된 人事임을 한탄하고 있다. 그리고 이때 도동서원 측이 보낸 통문 가운데 "죽음을 각오하고 힘을 다해 간쟁할 수 없으니, 엄하게 꾸짖어 달라"라고 언급한 구절을 상기시켜 놓았다. 흥선대원군은 1868년(고종 5) 소학당을 비롯해 전국의 未賜額 서원과 사우 등을 일괄적으로 철폐하였지만, 사액서원이었던 도동서원은 철폐를 피할 수 있었다. 그러나 이때 사정상 같은 김굉필을 제향하고 있던 도동서원은 소학당의 철폐를 막는데 도움을 주지 못했던 것 같다. 이에 소학당 측은 양해의 표현이 들어간 통문의 구절을 언급하면서, 뒤 이어 요청할 지원의 명분을 전제하였던 것이다. 이어 통문에서는 수 백 년 修獲한 소학당이 철폐되어 잡풀의 마당이 될 수 없다고 하여, 우리 고을에서 사림의 공론이 크게 일어나 重葺하는 거사를 모의했다고 한다. 하지만 공사비용이 방대하고 浮費도 많이 들어서, 本所 諸員만으로는 감당할 수 없었던 까닭에 鄕中에서 힘을 합쳐 재물을 모았으며, 이 재물로 1869년 4월 20일 始役해 지금에 이르러 공사가 일단락되었다며 중수 경위를 간략히 언급해 놓았다. 이어 당시 容入한 자금이 대략 수 백 금이며, 소학당의 廊舍와 門垣은 미비한 것이 많다고 하였다. 재력이 부족하여 완전하게 소학당을 중수하지 못했던 것이다. 통문 말미에는 도동서원이 소학당을 존숭하는 것은 우리와 다를 바가 없으니, 소학당 중수를 아무 관계없는 일로 보지 말고, 넉넉한 마음으로 지원해 줄 것을 당부해 놓았다.

자료적 가치

조선후기 제향 시설의 사회적 기능과 재지사족의 동향을 보여주는 자료이다. 조선시대 제향 시설인 서원·사우·齋·影堂, 그리고 추모 기능을 가지고 있던 서당·누정 등은 재지사족의 향촌자치기구로 활용되었는데, 소학당도 그 중 하나였다. 그러나 흥선대원군의 서원 훼철령으로 소학당을 비롯해 합천군의 많은 사적 제향 시설이 철폐되었다. 합천군 재지사족의 구심적 역할을 했던 제향 시설이 일시에 철폐되자, 이들은 향촌사회에서 자신들의 지위를 담보할 새로운 출입처를 모색하게 되는데, 그 대안 가운데 하나가 講學의 성격이 강하였던 소학당의 중수였던 것이다.

『道東書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소 편, 영남대학교 출판부, 1997

『朝鮮後期 書院硏究』, 이수환, 일조각, 2001

1차 작성자 : 이광우