1677년 10월 16일 慶尙道 草溪縣의 草溪鄕校 유림들이 鄭逑 追享을 반대하기 위하여 慶尙道 玄風縣의 道東書院에 보낸 通文

各處通文謄草 第一

자료의 내용

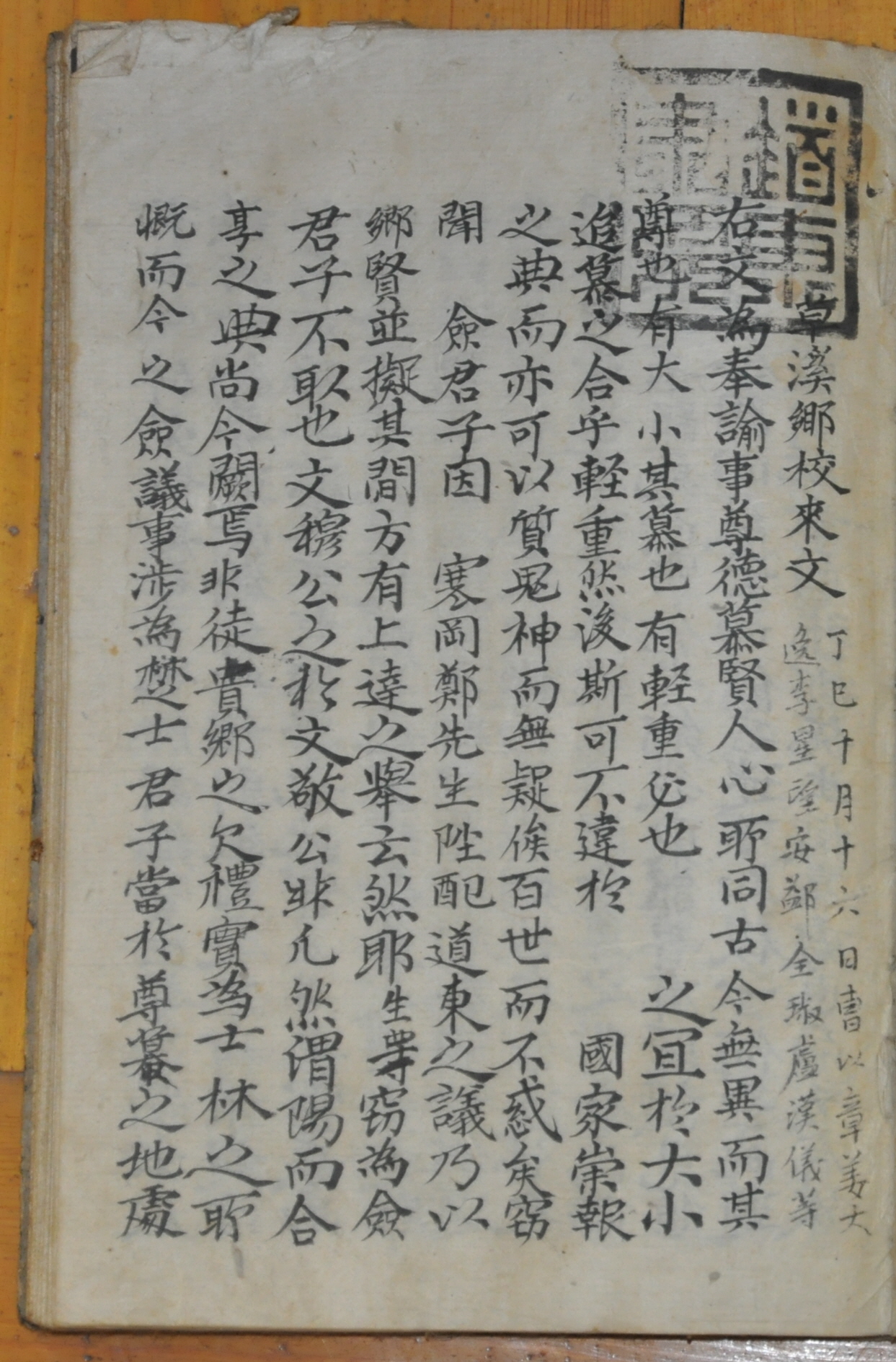

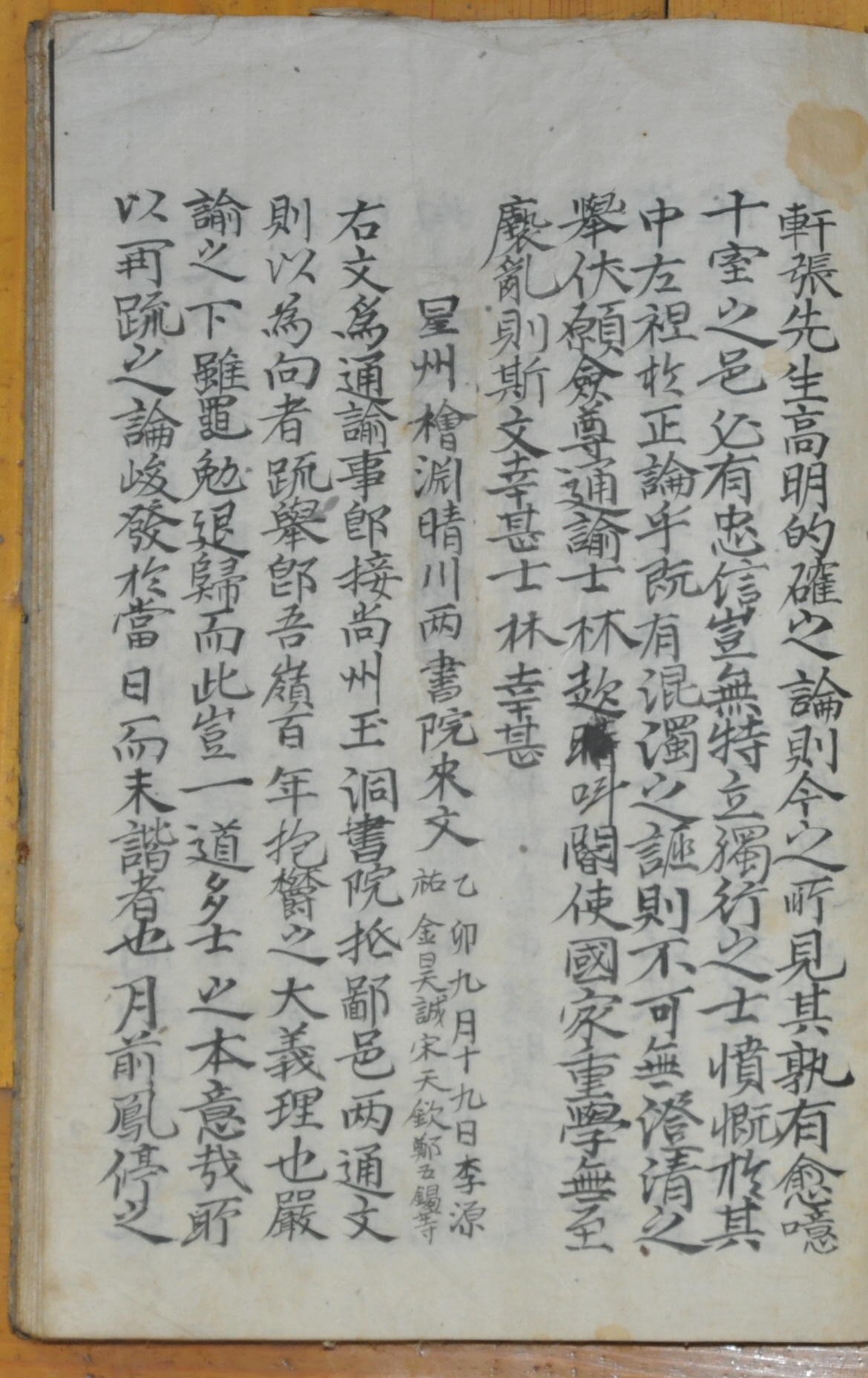

1677년(숙종 3) 10월 16일 慶尙道 草溪縣의 草溪鄕校 유림 曺以章·姜大逸·李聖望·安{益+?}·全琡·盧漢儀 등이 慶尙道 玄風縣의 道東書院에 발급한 通文이다. 이 통문은 도동서원에서 엮은 『各處通文謄草』 第一의 가장 서두에 「草溪鄕校來文」이란 제목으로 수록되어 있다.

초계향교 측은 통문을 통해 鄭逑[1543~1620]의 陞配, 즉 도동서원 追享을 반대하였다. 원래 도동서원은 金宏弼[1454~1504]을 祭享한 賜額書院이었다. 그런데 현풍현의 사림들이 주축이 되어, 정구의 추향을 추진하자, 이를 반대하기 위해 초계향교 유림들이 통문을 발급한 것이다.

현재 도동서원에는 1664년(현종 5) 정구의 추향을 청원하기 위해 현풍현 儒生 裵繼緖 등이 禮曹에 올린 上書가 전해져, 추향에 대한 대략적인 명분을 확인할 수 있다. 이 무렵 현풍현 사림들은 정구를 大儒로 칭송함과 동시에 현풍현과의 연고를 강조하였다. 현풍현은 정구가 성장한 고을이며, 정구 스스로도 평상시 言語와 文辭를 통해 자신이 현풍현 사람임을 자처했다는 것이다. 아울러 도동서원 건립 초기 朱子의 白鹿洞規를 참고해 院規를 정한 사실, 朔望 때 도동서원의 院生을 모아 놓고 義理를 강론한 사실, 宣祖 연간 사액 과정에서의 활약 등을 내세워 추향의 당위성을 지속적으로 강조하였다. 이에 대해 초계향교 유림들은 통문을 도동서원에 발급하여, 추향의 부당성을 지적하고 절차적 문제를 거론하게 되었다.

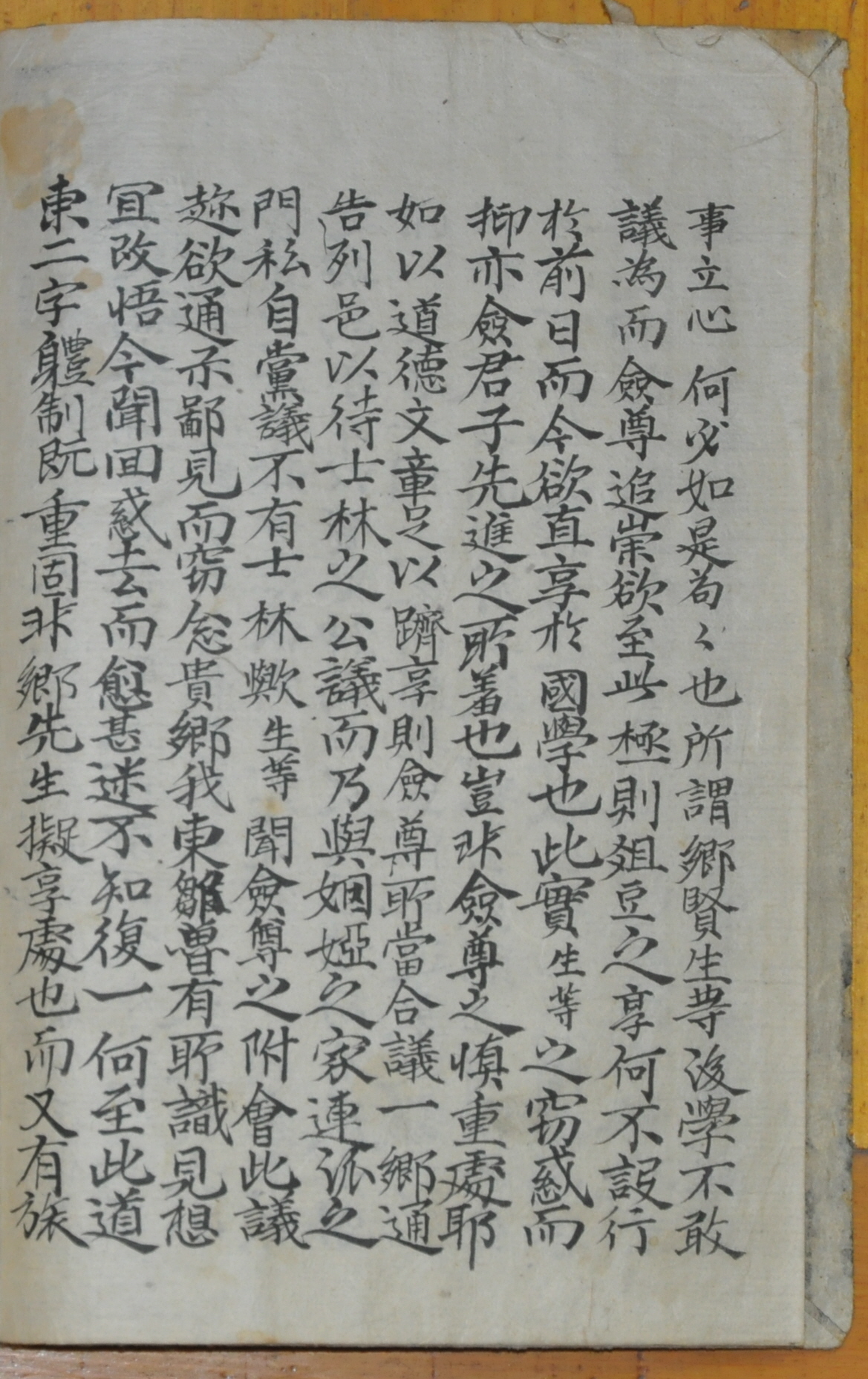

「초계향교래문」에서는 먼저 尊德과 慕賢의 의미를 전제해 놓았다. 덕을 높이고 현인을 추모하는 것은 예나 지금이나 다르지 않으나, 높이는 데에는 크고 작음이 있고, 추모하는 데에는 가벼움과 무거움이 있으니, 마땅히 크고 작음에 맞추어 추모해야 되는데, 그 가벼움과 무거움은 국가가 추숭하고 보답하는 전례에 어긋나서는 안 된다고 하였다. 이는 김굉필이 文廟에 배향되어 있는데 반해, 정구는 그렇지 않음을 지적한 것이다. 즉, 김굉필은 국가적인 차원에서 追崇하는 인물이지만, 정구는 鄕賢에 불과해, 문묘 배향자를 제향하는 서원에 향현을 추향하는 것은 국가가 정한 典禮에 어긋난다고 하였다. 덧붙여 추향 움직임이 후손들의 사사로운 의견을 통해 추진되고 있음을 지적하였다. 원래 이러한 논의는 一鄕에서 公論을 모으고, 列邑의 士林에게 통고하여 동의를 얻는 것이 정석이지만, 姻戚 관계에 있던 김굉필·정구 두 가문이 이치에 맞지 않는 명분으로 일을 진행하고 있다고 하였다. 실제 정구는 김굉필의 외증손으로 두 가문의 관계는 돈독하였다. 이어 통문 후반부에는 도동서원이 사액서원이기에 鄕先生, 즉 정구를 함부로 추향하는 곳이 아님을 강조하고, 이미 張顯光[1554~1637]의 高明한 논리가 있었음을 내세워 추향 철회를 거듭 건의하였다. 여기서 언급한 장현광의 논리는 장현광이 쓴 김굉필의 神道碑銘을 가리킨 것으로 보인다.

자료적 가치

17세기 서원의 건립 추이를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 17세기 중후반은 정치적으로 西人과 南人의 경쟁이 심화되던 시기였다. 이들은 자신들을 지지하는 사림 세력을 널리 확보하고 여론을 결집시키기 위해, 각각 향촌사회에 자파 서원을 경쟁적으로 건립하였는데, 이는 서원 남설의 중요한 원인이 되었던 것이다. 당시 정부는 특정 인물을 중첩되게 제향하는 서원 건립을 불허하는 정책을 실시하였다. 비록 정구 추향 청원이 서원 건립으로 연결되는 것은 아니었지만, 당시 정부는 중첩된 인물의 추향까지도 불허하여, 남설을 억제하겠다는 의지를 보였던 것이다. 이러한 분위기 속에서 초계향교로 대표되는 타 고을의 사림들이 도동서원에 통문을 발급하여 정구의 추향을 반대하였던 것으로 보인다. 그러나 이러한 반대의 움직임 속에서도 현풍현 재지사족들의 청원이 관철되어, 1678년(숙종 4) 결국 정구의 도동서원 從享이 이루어졌다.

『道東書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소 편, 영남대학교 출판부, 1997

『朝鮮後期 書院硏究』, 이수환, 일조각, 2001

1차 작성자 : 이광우