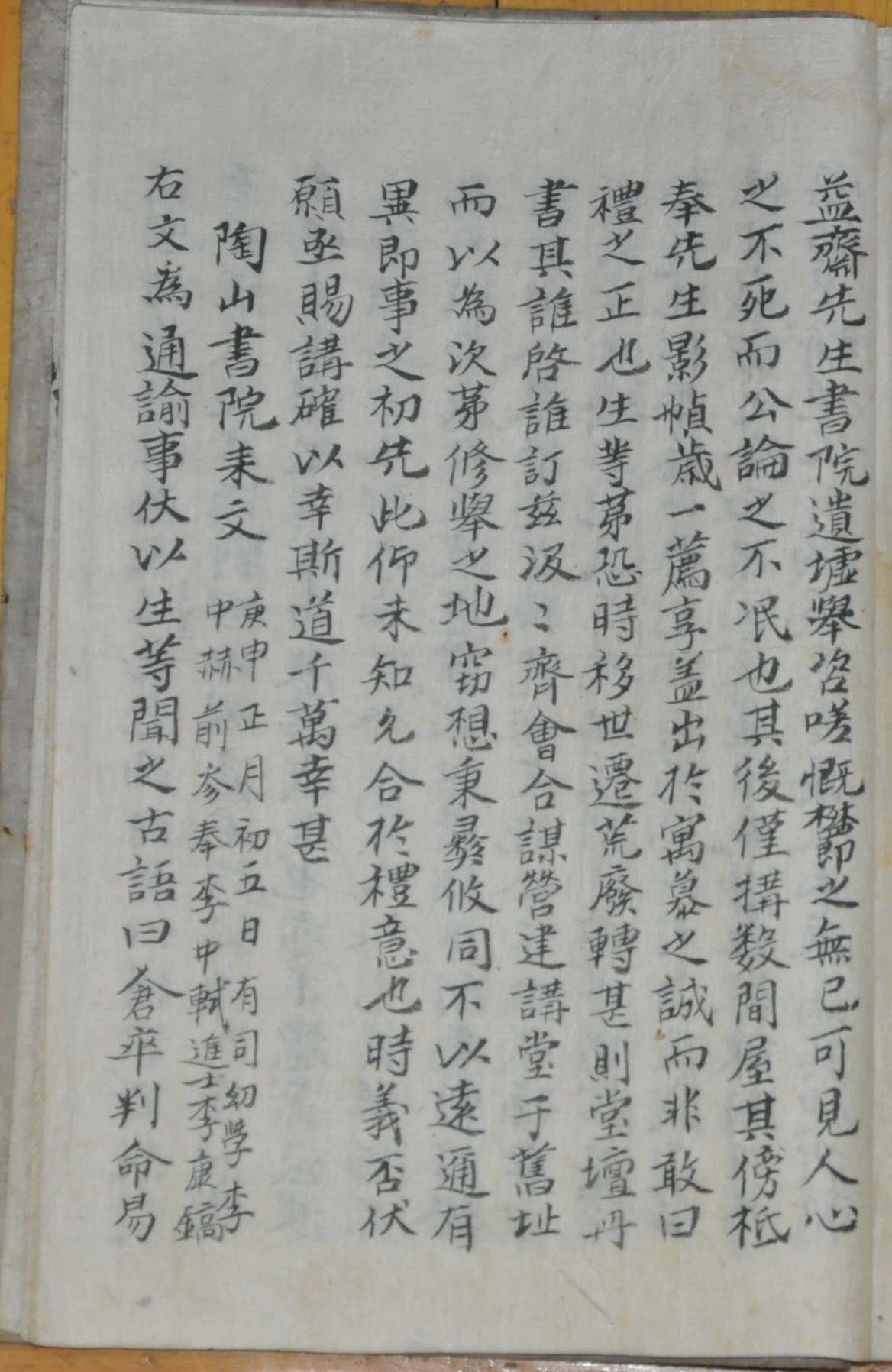

1920년 1월 초5일 慶尙北道 安東郡의 陶山書院 유림이 全州崔夫人의 烈行을 襃獎하는 것과 관련해 경상북도 達城郡의 道東書院 유림에게 보낸 통문

各處通文謄草 第一

자료의 내용

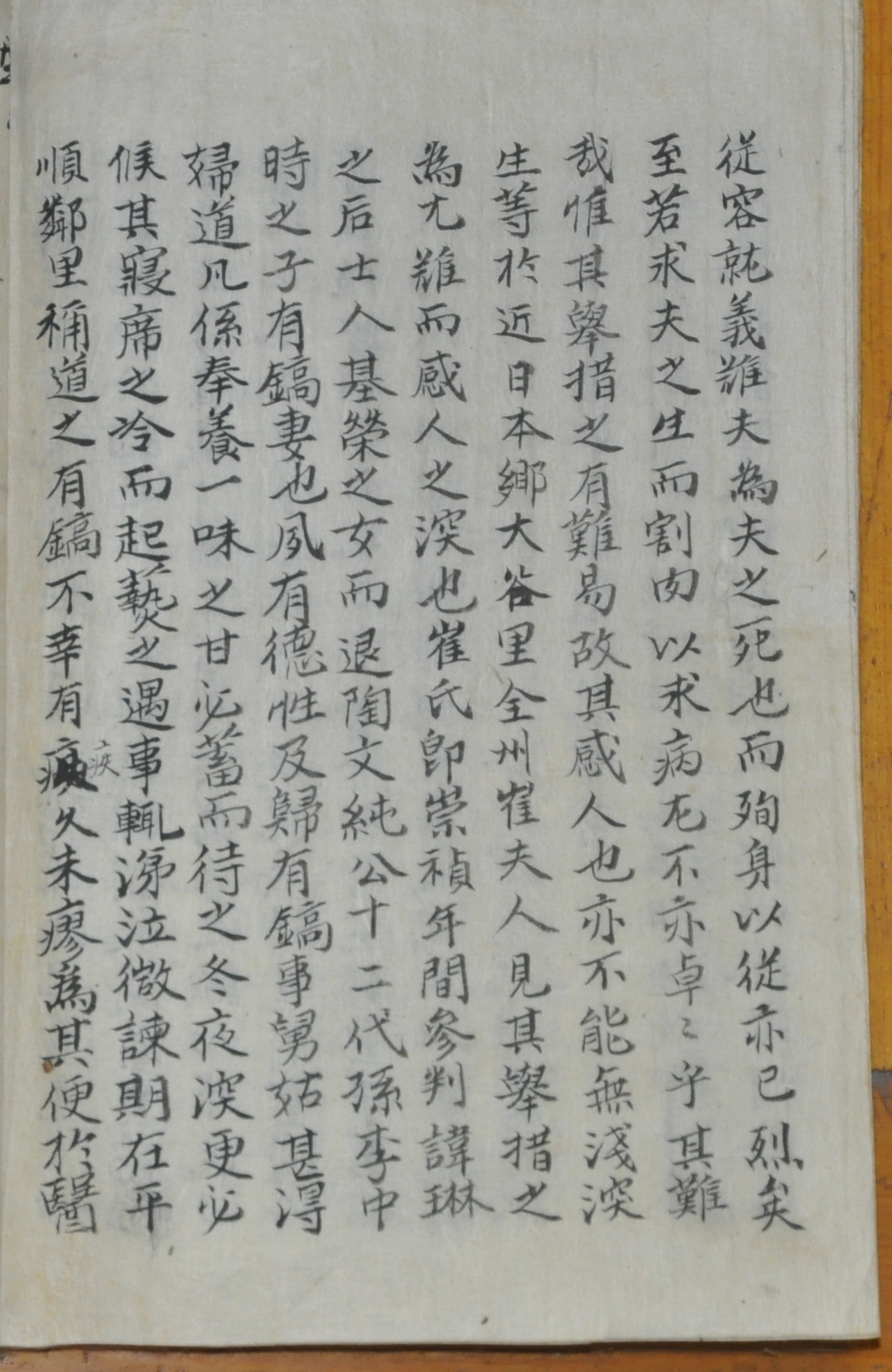

1920년 1월 초5일 慶尙北道 安東郡의 陶山書院 유림 有司 幼學 李中赫, 前 參奉 李中軾, 進士 李康鎬 등이 경상북도 達城郡의 道東書院 유림에게 보낸 통문이다. 이 통문은 도동서원에서 엮은 『各處通文謄草』 第一에 「陶山書院來文」이란 제목으로 수록되어 있다. 통문은 全州崔夫人의 烈行을 ??함으로써, 그녀의 이야기가 泯滅되지 않고 두루 알려지면 좋겠다는 취지로 발급되었다. 포장의 주인공인 전주최부인은 안동군 대곡리에 거주하는 여성으로 參判을 지낸 崔琳의 후손 崔基榮의 딸이며, 退溪 李滉[1501~1570]의 12대손 李中時의 아들 李有鎬의 아내이다. 통문에는 열행의 의미를 언급한 후, 전주최부인의 열행을 길게 설명해 놓았는데, 그 이야기는 대략 다음과 같다.

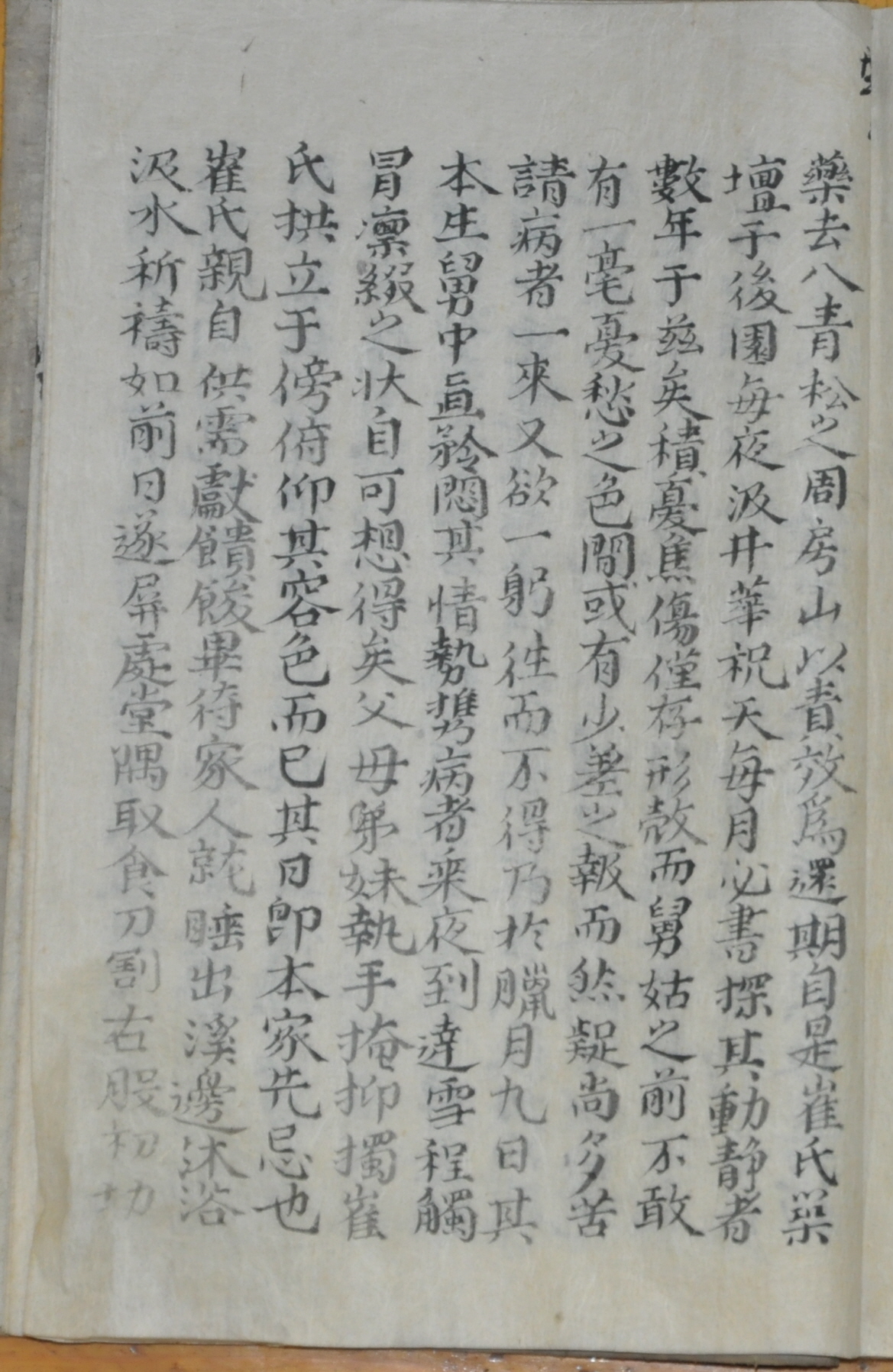

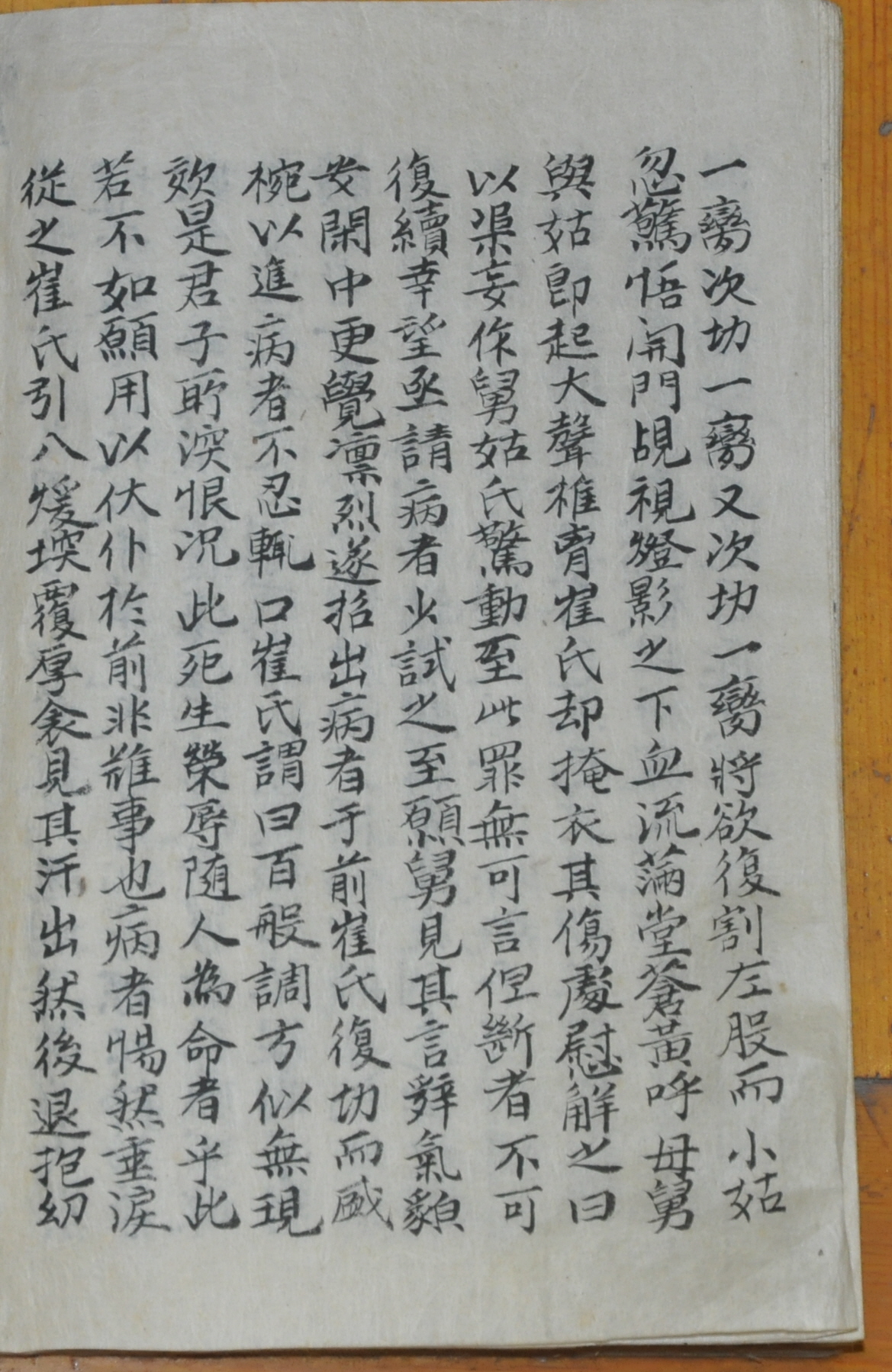

전주최부인은 어릴 때부터 덕성이 있었는데, 이유호에게 시집 간 이후부터는 婦道를 지켜 나갔다. 시부모를 봉양함에 항상 맛난 음식을 대접하였고, 겨울에는 밤이 깊어도 거듭 잠자리가 차가운지 따듯한지 안부를 여쭈었으며, 시중을 들 때도 힘든 기색을 보이지 않았다. 그러던 어느 날 이웃의 부름으로 길을 나선 남편 이유호가 객지에서 병이 났고, 이유호는 藥房의 말에 따라 靑松 周房山에 들어가 호전되기를 기다렸다. 이 소식을 들은 최씨는 집 뒤뜰에 壇을 쌓아 매일 밤 우물물을 떠놓고 남편의 쾌도를 기도하였고, 책을 보고 병에 좋은 것을 찾아다닌 것이 여러 해였다. 남편의 병환으로 최씨는 매일 마음이 타 들어가 껍질만 남은 형편이었지만, 시부모 앞에서는 조금도 근심하는 기색을 드러내지 않았다. 그런 가운데 남편이 집에 한 번 다녀가길 청하였다. 이에 生舅 李中直이 병자의 손을 잡고 12월 9일 추운 눈길을 무릅쓰고 한 밤 중에 집으로 찾아왔는데, 남편의 숨은 끊어지기 직전이었다. 부모 형제들이 남편의 손을 잡고 둘러앉았지만, 최씨는 홀로 조용히 손을 모으고 고개를 숙인 채, 그 용색을 숨겼다. 그날은 공교롭게도 최씨의 本家 先祖의 忌日이었다. 그리고 최씨는 혼자 제사 음식을 준비하고 개울에서 목욕 한 후, 집안의 으슥한 곳에서 칼을 꺼내 들어 오른쪽 허벅지 살을 베고, 다시 왼쪽 허벅지를 베려는 찰나, 시누이가 열려 있는 문틈으로 방안에 피가 낭자한 것을 보고 소리를 질렀다. 허벅지 살을 남편에게 봉양하려 했던 것이다. 이 소리를 듣고 시부모가 놀라 달려오자, 최씨는 담담히 허벅지를 싸매고 시부모를 달래면서, 자신의 죄에 대해서는 할 말이 없지만 남편의 차도를 위해 작은 시험을 해 볼 수 있게 기회를 달라고 하였다. 이후 남편이 이불 자리에서 많은 땀을 흘린 후, 눈을 떠서 먹을 것을 달라고 해서, 粥飯을 먹였다. 약간의 기운을 차린 남편이 아내를 보며 칼로 살을 잘랐느냐고 묻자, 최씨는 처음에는 생선으로 그렇게 한 후, 허벅지를 베려고 한 것인데, 시누이가 발견하여 그치게 되었다고 하면서, 중요한 것은 병을 고치는 것이지 殺身에 있는 것이 아니라고 하였다.

이상과 같이 통문에서는 최씨의 열행을 길게 소개 한 후, 부녀자로서 유연히 처신하였으니 烈丈夫라고 할 수 있으며, 비록 殺身한 것은 아니지만 높이 살만한 행동이라고 칭송해 놓았다. 그러면서 이러한 이야기가 사라지지 않도록, 모두가 같은 뜻으로 두루 알렸으면 좋겠다고 하였다.

자료적 가치

조선후기 이후 성리학적 종법 질서가 생활 규범으로 정착함에 따라, 부녀자의 윤리 규범도 이 질서에 맞추어져 갔다. 특히 남편에 대한 절개와 시부모에 대한 열행이 미담으로 칭송 받게 되었으며, 국가에서는 이러한 부녀자들을 포장하였다. 이에 조선후기 법전인 『大典通編』에 따르면. 孝行과 烈行이 旌閭와 復戶에 합치되는 자는 모든 道에서 뽑아서 보고하고, 式年의 연초 마다 禮曹의 세 堂上이 모여 상세히 살펴, 議政府로 이송한 뒤에 別單으로 왕에게 보고토록 규정되어 있다. 국가적인 차원에서 부녀자의 열행을 포장하였으며, 사회·경제적 혜택도 내려주었던 것이다. 그러나 개항 이후 문물의 변화에 따라 이러한 윤리 의식도 약화되어 갔고, 부녀자의 열행에 대한 제도적인 예우도 사라져 버렸다. 하지만 그와 별개로 일제강점기에도 전통적인 가치관을 유지하던 향촌사회의 보수 유림들은 본 통문에서처럼 개별적으로 부녀자의 열행을 드러내어 포장을 추진하였던 것이다.

『道東書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소 편, 영남대학교 출판부, 1997

『朝鮮後期 書院硏究』, 이수환, 일조각, 2001

1차 작성자 : 이광우