1914년 11월 초4일 慶尙北道 安東郡의 屛山書院 유림이 陶山書院에 간행한 『陶山及門諸賢錄』에 오류가 많기 때문에, 이를 회수하여 파기해야 된다는 의견으로 경상북도 達城郡의 道東書院 유림에게 보낸 통문

各處通文謄草 第一

자료의 내용

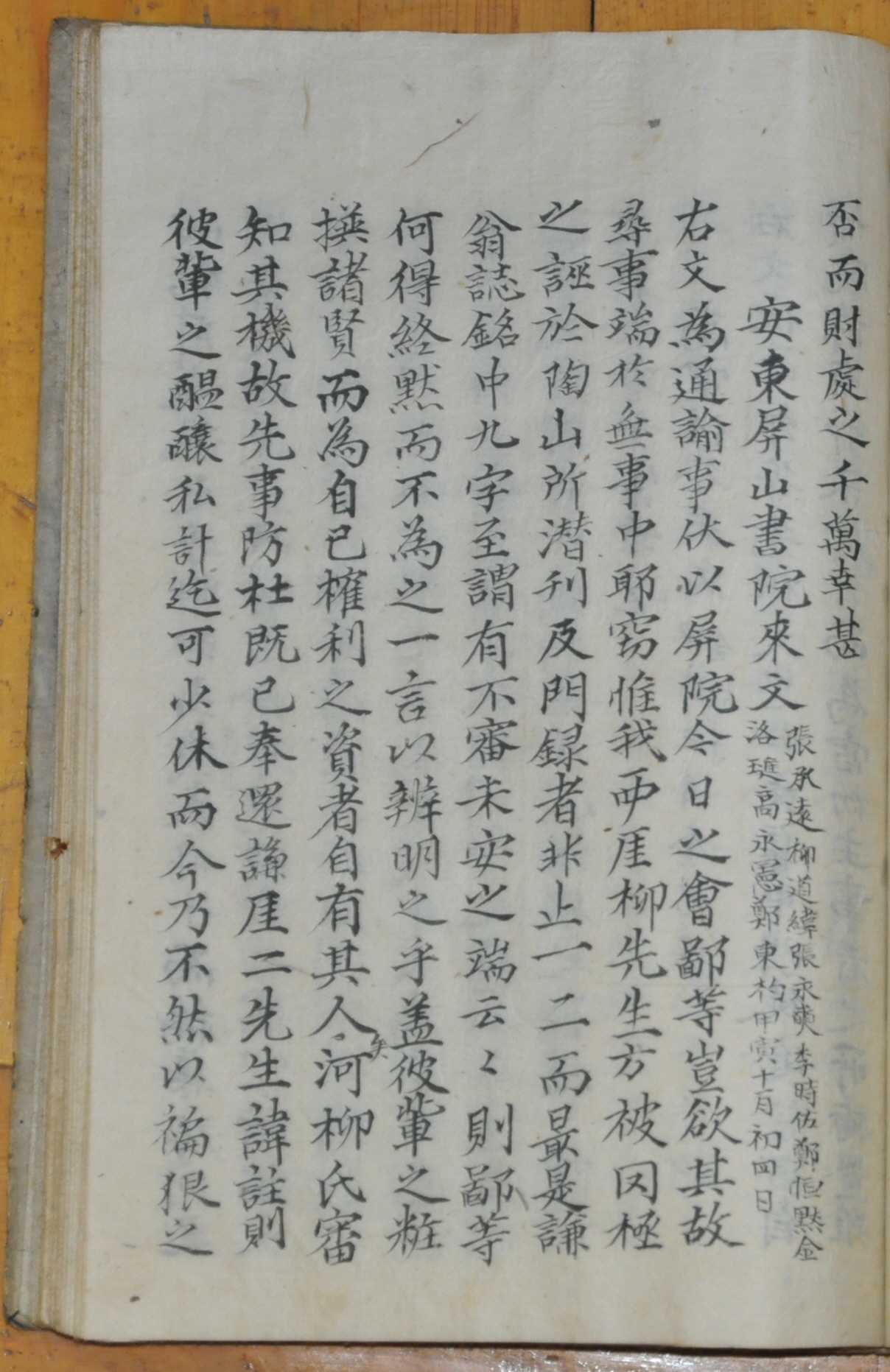

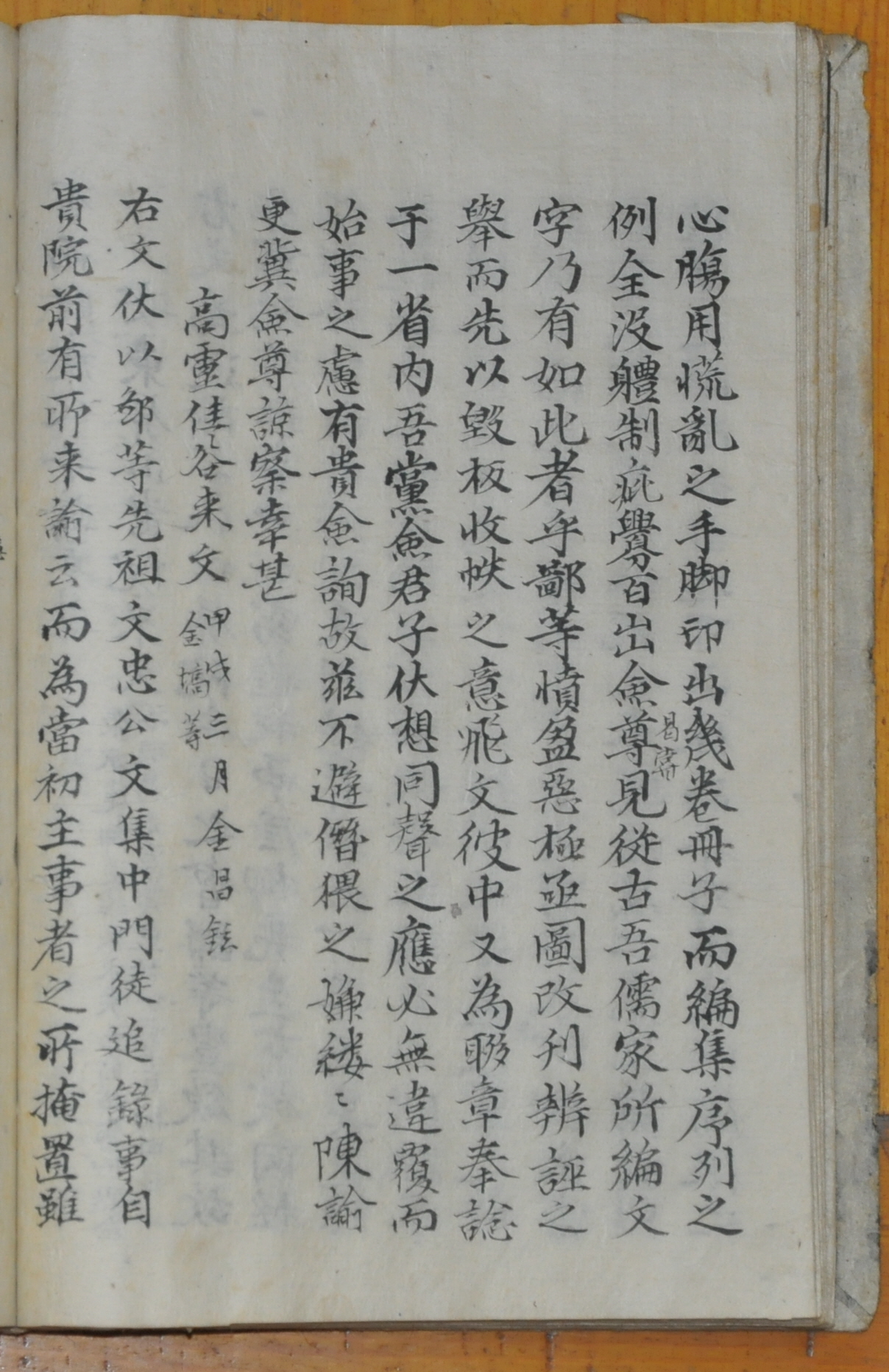

1914년 11월 초4일 慶尙北道 安東郡의 屛山書院 유림 張承遠·柳道緯·張永錫·李時佑·鄭恒默·金洛璡·高永憲·鄭東杓 등이 경상북도 達城郡의 道東書院 유림에게 발급한 통문이다. 이 통문은 도동서원에서 엮은 『各處通文謄草』 第一에 「安東屛山書院來文」이란 제목으로 수록되어 있다. 한편, 이 통문은 도내 여러 서원에도 발급되었는데, 慶州 玉山書院에도 거의 동일한 내용의 통문이 소장되어 있다.

본 통문에서 병산서원 측은 陶山書院에서 간행한 『陶山及門諸賢錄』을 회수하고 파기해야 한다고 주장해 놓았다. 退溪 李滉[1501~1570]의 문인록인 『도산급문제현록』에 오류가 많으며, 무엇보다도 謙菴 柳雲龍[1539~1601]과 西厓 柳成龍[1542~1607]을 설명하는 부분에서 문제점이 많아, 두 인물의 후손인 안동군 河回의 豊山柳氏와 류성룡을 祭享한 병산서원 측이 강렬하게 반발하였던 것이다. 우선 『도산급문제현록』 간행과 관련된 갈등의 개요는 다음과 같다. 이 책은 退溪 李滉[1501~1570]의 문인록으로 蒼雪齋 權斗經[1654~1726], 퇴계의 후손 靑壁 李守淵[1693~1748], 山後 李守恒[1695~1768], 廣瀨 李野淳[1755~1831] 네 사람이 시차를 두고 작성한 草稿를 바탕으로 1914년 간행된 初刊本이다. 이 네 사람의 문인록을 四家本이라 하는데, 1914년 초간본을 간행할 당시 사가본에 포함되지 않은 인물 40여 명을 續錄으로 구분하여 간행하였다. 이리하여 총 309명의 문인들이 초간본에 수록되었다. 그러나 퇴계 문인의 명단인 『도산급문제현록』 초간본은 등재된 인물들의 급문사실에 대한 신뢰성, 그와 관련된 기술내용의 적절성과 정확성 등을 둘러싼 시비가 간행 직후부터 끊이지 않았다. 이러한 양상은 편찬 과정에서부터 나타난다. 편찬 작업은 1913년 4월부터 진행되었는데, 門會를 시작으로 자료를 모으고 확인한 뒤, 교감하는 과정을 거쳤다. 교감 작업은 초고를 일일이 읽고 논변을 하면서 添書·改正·刪去하는 식으로 이루어졌다. 그리고 문인에 대해서는 姓名·字·號·本貫·居住地·生年, 그리고 퇴계와의 관계, 관력을 비롯한 인적사항을 기록하고, 퇴계와의 사제관계를 뒷받침하는 詩·書·輓·祭·錄 등 증빙자료를 제시하여 놓았다. 이렇게 해서 초간본 완성되었지만, 이 작업이 진행되는 동안 지역 및 문중 간의 견해 차이뿐만 아니라, 교감을 맡은 인사 내부에서도 의견이 분분하였다. 이 때문에 초간본이 간행되자 여러 곳에서 이의를 제기하였다. 이 통문을 작성한 풍산류씨들은 초간본에 대한 이의 제기를 가장 강력하게 한 곳으로, 이들은 우선적으로 반포된 초간본의 회수와 간행 판목의 훼판을 주장하고 나서게 되었다.

이와 관련하여 「안동병산서원래문」의 대략은 다음과 같다. 통문에서는 먼저 병산서원에서 今日 회의를 진행하는 것은 아무런 일도 없는데, 일부러 말썽을 일으키기 위해서 하는 것이 아니라고 하였다. 그러면서 가만히 보니, 도산서원에서 몰래 간행한 급문록, 즉 『도산급문제현록』 에 서애를 誣告한 것이 한두 가지가 아니며, 그 형인 겸암의 墓誌銘에 9글자가 不審하여 未安한 단서가 있다고 운운하였으니, 우리가 어찌 끝까지 침묵하여 한 마디 변명이라도 하지 않을 수 있겠느냐며 분개하고 있다. 이어 저 무리들이 자기들 마음대로 諸賢을 粧撰하는 것은 문제가 있음을 지적하였다. 하지만 하회의 류씨들은 그 사정을 상세히 알고 있는 까닭에 앞서 편찬한 것을 막기 위해, 이미 그 책을 돌려보냈다고 한다. 또 겸암과 서애 두 선생의 이름에 註를 붙여 말하고 있는 것들은 저들이 사사로이 모함하려는 계획을 가지고 한 것이라, 가히 마음이 편치 못하다고 하였다. 이어 마음이 답답하고 혼란스러워 분노가 극에 달했다며, 도산서원의 행태에 대해 거듭 성토해 놓았다. 아울러 인출된 몇 권의 책자는 그 편찬 序列의 事例와 전체 體制가 엉망이며 잘못된 곳이 수없이 많다고 하였다. 그러면서 여러 분들이 시험 삼아 옛날 우리 儒家들이 편찬한 文字, 즉 四家本을 살펴본다면 이내 자신들이 말하는 것과 같을 것이라고 보았다.

이처럼 통문 전반부에는 급문록의 문제점을 제기하고, 도산서원을 성토해 놓았다. 이어 후반부에는 이 문제에 대한 자신들의 대책을 제시하였다. 이에 통문에서 자신들은 惡意가 매우 가득한 것에 대해 빨리 대책을 세워, 앞으로 誣告한 것에 대해서는 책을 간행하여 변호를 하겠지만, 이에 앞서 도산서원에서 간행된 급문록의 책판을 부수고, 배포된 책을 거두어야 한다는 뜻을 피력해 놓았다. 나아가 그러한 뜻을 적은 책을 간행한 자들에게 보내고, 또한 연명하여 도내의 士林들이 하나의 목소리로 호응한다면, 반드시 의심스러운 점이 없어질 것이라고 호소하며 통문을 마무리하고 있다.

자료적 가치

본 통문은 일제강점기 향촌사회에서 진행 된 鄕戰의 한 형태를 보여주는 사례가 된다. 조선후기 향촌사회에서는 鄕權을 둘러싸고 여러 형태의 鄕中 갈등이 있었는데, 이를 향전이라고 한다. 향전은 사회·경제적 변화 속에 향권을 둘러싸고, 黨色 간, 嫡庶 간, 그리고 가문 간 다양하게 전개되었다. 그 중에서도 가장 광범위하게 전개되었고, 20세기 이후에도 지속된 것은 가문 간에 전개된 향전이었다.

조선후기 이후 부계 중심의 종족 의식이 강화됨에 따라, 각 가문은 경쟁적으로 조상추숭사업을 진행하였다. 顯祖의 권위를 재활용함으로써 가문의 위상을 높임과 동시에 향촌에서의 지위도 유지하겠다는 의도로 볼 수 있다. 그러나 조상추숭사업이 경쟁적으로 이루어지다 보니, 우열의식에 따라 다른 가문과 여러 갈등이 발생하게 되었다. 그것은 추숭하는 현조의 師承關係, 동일한 스승에게 수학한 현조의 位次 문제, 기타 문자시비 등이 여기에 해당된다. 본 통문은 그 중에서도 사승관계와 문자시비가 복합적으로 나타난 문제라고 할 수 있다.

『道東書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소 편, 영남대학교 출판부, 1997

『朝鮮後期 書院硏究』, 이수환, 일조각, 2001

1차 작성자 : 이광우