1918년 慶尙北道 安東郡의 虎溪書堂 유림이 金聖鐸·金樂行의 不祧禮 때 참석을 부탁하고자 경상북도 達城郡의 道東書院 유림에게 보낸 통문

各處通文謄草 第一

자료의 내용

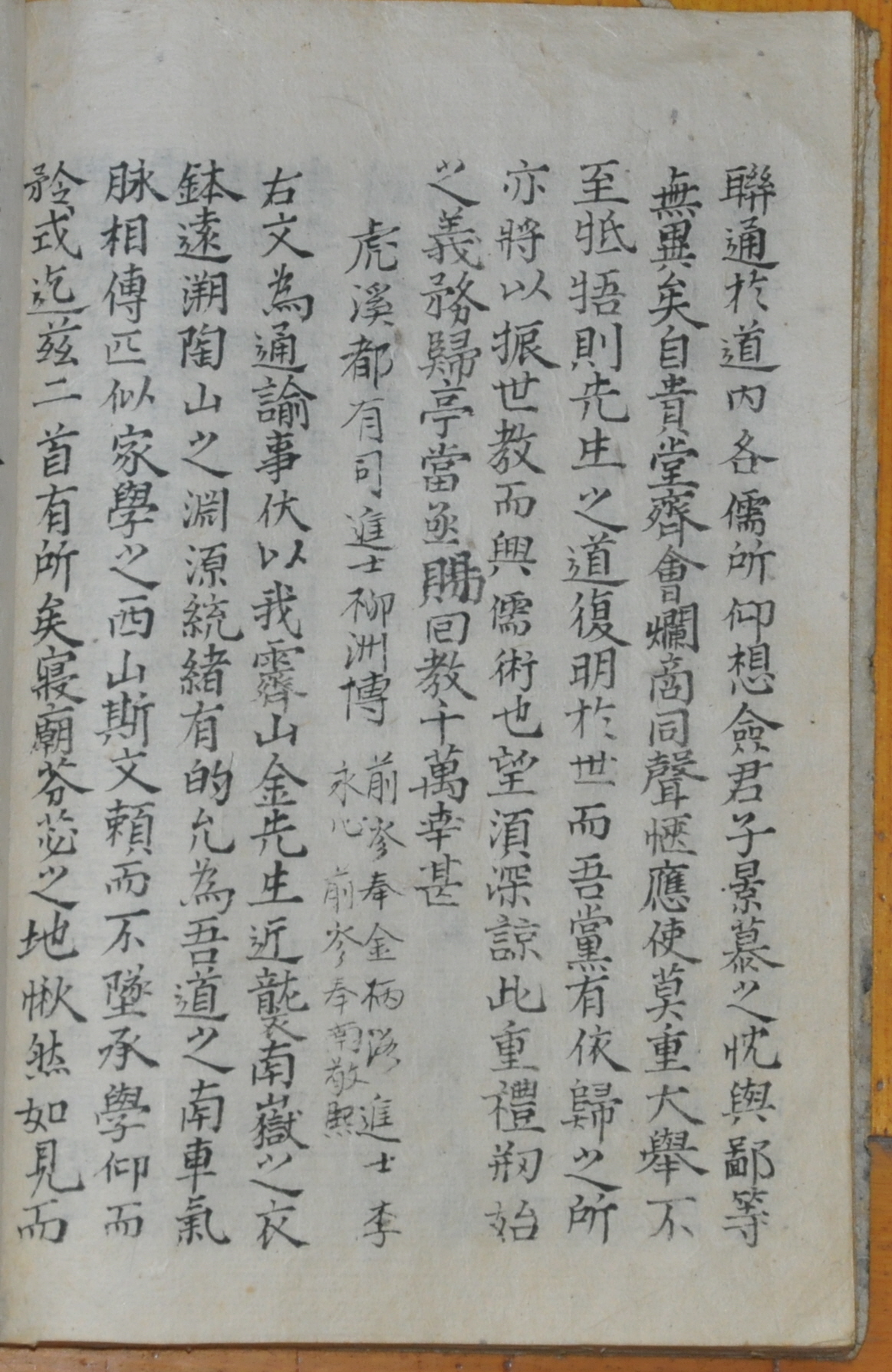

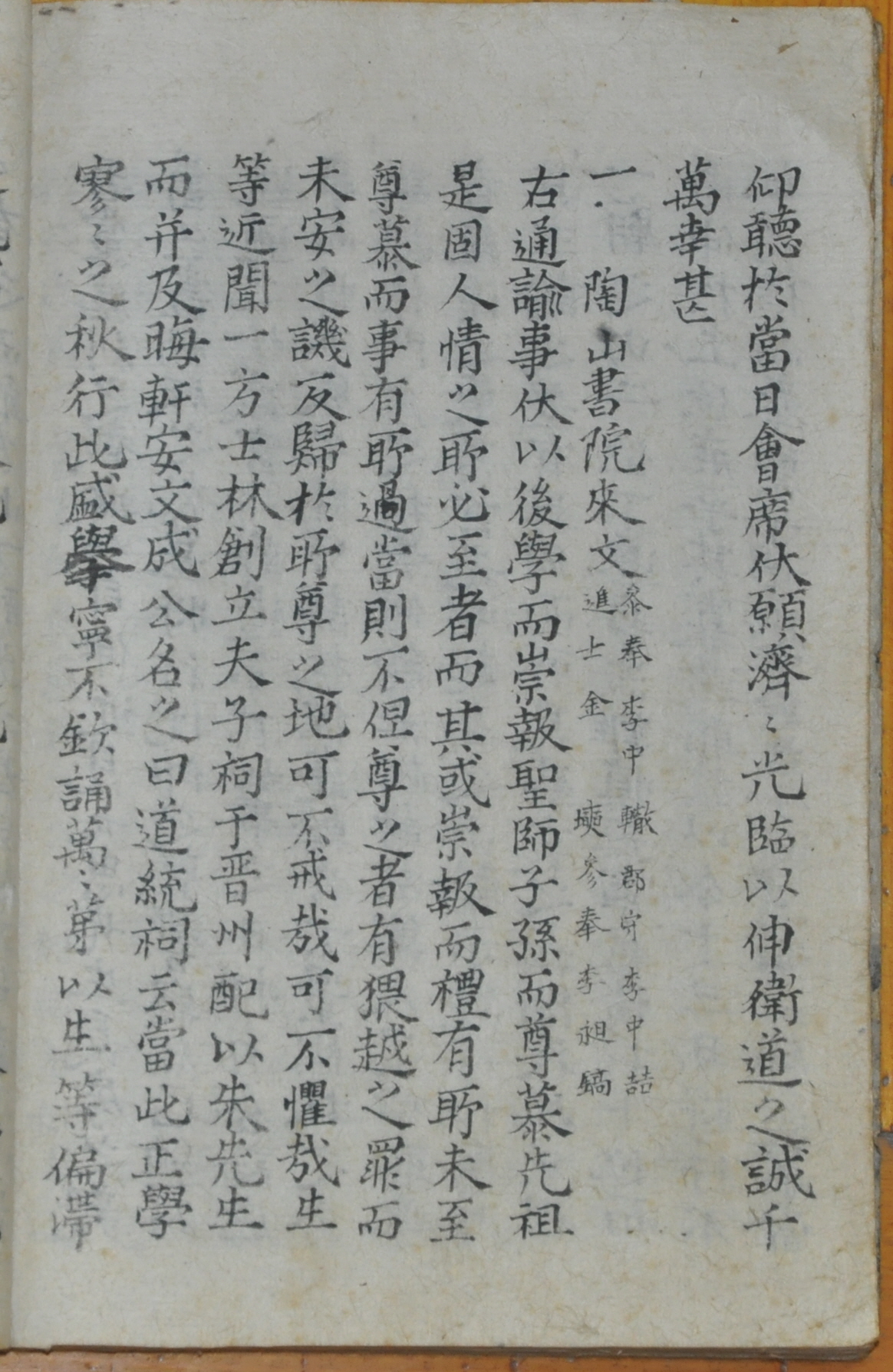

1918년 慶尙北道 安東郡의 虎溪書堂 유림 進士 柳淵博, 前 參奉 金炳洛, 進士 李永心, 전 참봉 南敬熙 등이 경상북도 達城郡의 道東書院 유림에게 보낸 통문이다. 이 통문은 도동서원에서 엮은 『各處通文謄草』 第一에 「虎溪都有司進士柳淵博」이란 제목으로 수록되어 있다. 자료에 발급 시기는 기재되어 있지 않은데, 1918년 3월 2일 거의 같은 내용을 담고 발급한 통문이 慶州 玉山書院과 한국국학진흥원에 소장되어 있어, 본 통문의 발급 연도도 1918년으로 추정된다.

「호계도유사진사류연박」은 霽山 金聖鐸[1684~1747]과 九思堂 金樂行[1708~1766]에 대한 不?禮 때 참석을 부탁하고자 발급한 것이다. 김성탁과 김낙행은 부자 관계로 退溪 李滉[1501~1570]의 학통을 계승하였으며, 당대 영남 지역에서 학문적 영향력이 컸었다. 이에 호계서당 측은 두 사람에게 不?의 禮, 즉 不遷位로 모시기 위한 논의를 진행하게 된다. 당시 호계서당은 김성탁·김낙행 부자와 같은 義城金氏 일족과 안동 유림이 주도하고 있었기에 논의를 주도하였던 것이다. 그러나 김낙행을 불천위로 모시는 문제에 대해서는 일족 간에 의견 차이가 있었음이 확인된다.

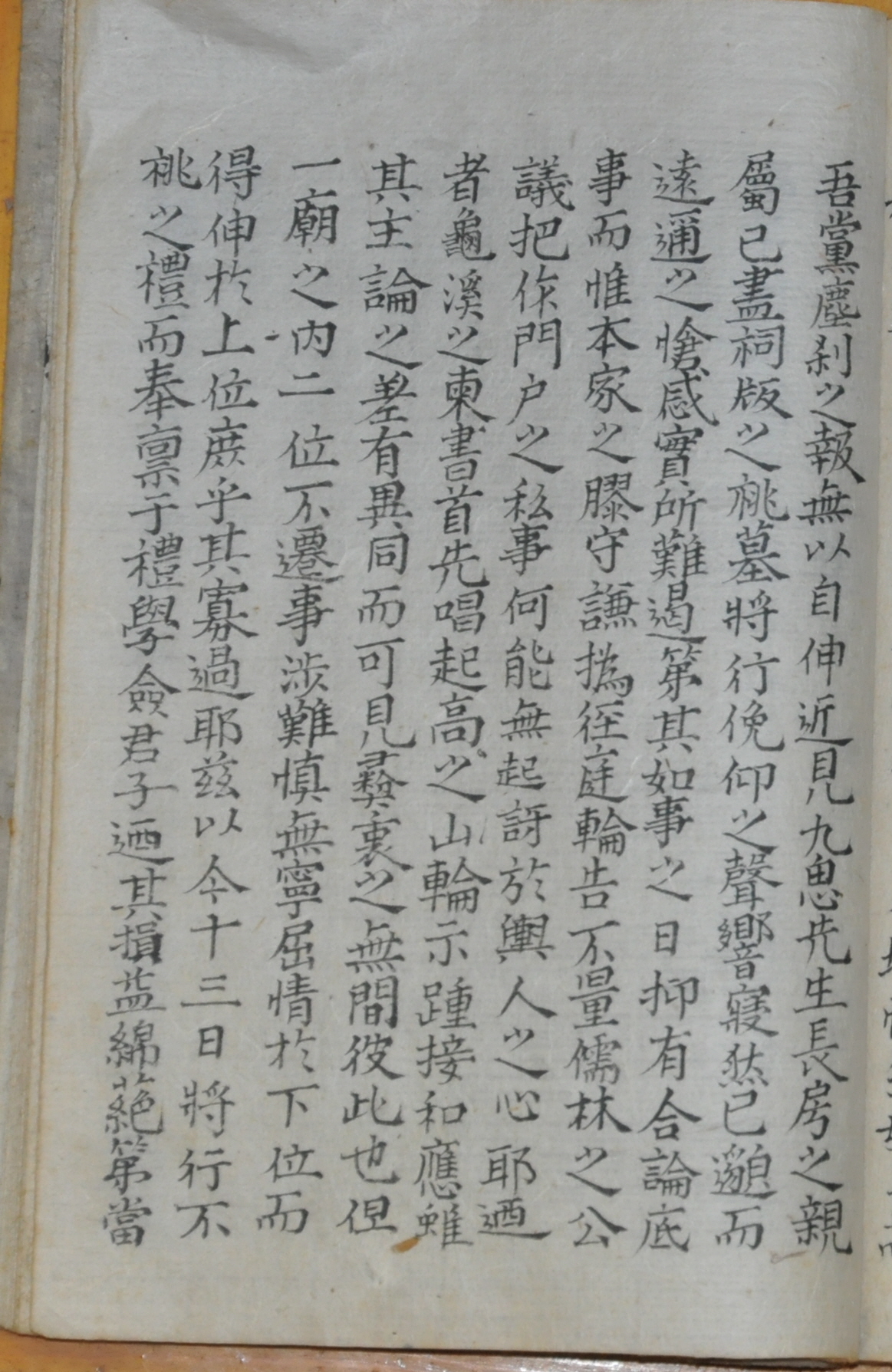

이와 관련하여 「호계도유사진사류연박」의 대략은 다음과 같다. 통문에서는 먼저 우리 제산 김성탁은 가까이로는 南嶽 金復一[1541~1591]의 衣鉢을 계승하였고, 멀리는 퇴계의 연원까지 거슬러 올라가니, 그 학문의 계통은 우리 道의 南車가 되고, 氣脈이 서로 전해 家學의 귀착지가 되어서, 斯文이 의지하여 추락하지 않았고, 계승한 학문을 우러러 矜式으로 삼은 지 지금까지 200여 년이 되었다고 하였다. 이어 그를 모시는 사당을 가만히 바라보면 우리들이 현세에서는 보답할 수 없다는 것을 알 수 있다고 하였다. 그리고 이어서 김낙행을 불천위로 모시는 데는 이견이 있음을 밝혀 놓았다. 이에 따르면 요즈음 들으니 구사당 김낙행은 長房의 친속이 이미 祠版을 다하여, ?墓로 옮기려고 하고 있으니, 장차 굽어보고 우러러보는 聲響이 있지만, 이미 멀어져 遠近의 애통한 마음으로는 실로 막기 어려운 바가 있다고 하였다. 김낙행을 불천위로 모시려는 유림의 바람과 달리, 그의 큰집 사람들은 4대봉사가 끝나자 위패를 조묘로 옮겨 버렸던 것이다. 이에 대하여 통문에서는 이 일을 시작하는 날에 그 집안사람들이 논의를 모으는 것을 거부해 왔고, 오로지 本家의 겸손만을 고집한다며, 이들이 유림의 公議를 헤아리지 않고 門戶의 사사로움만 고집하고 있으니, 뭇사람들이 매우 의아해 하고 있음을 지적해 놓았다. 그래서 지난 번 이 문제와 관련하여 龜溪書堂이 편지로서 먼저 先唱하고, 高山書堂이 잇달아 일어나 두루 알리며 和應을 하니, 이렇게 하면 그 주된 의론의 차이에 같고 다름이 있겠지만, 선조를 사모하는 타고난 성품에는 서로 간에 차이가 없음을 알게 될 것이라고 하였다. 또 이 문제와 관련해 한 廟 내에 두 개의 위패를 불천위로 삼는 일은 어렵고 신중하게 해야 되는 것이어서, 下位에 해당하는 분의 예를 조금 굽혀 上位에 해당하는 분의 예를 펴는 것이 좋을 것 같다고 의견을 제시해 놓았다. 이어 통문 말미에는 오는 13일, 즉 1918년 3월 13일에 부조의 예를 거행할 것이고, 그리고 이 자리에서 禮學에 대해 두루 물을 것이니, 여러 유림의 많은 참석을 부탁해 놓았다.

자료적 가치

조선후기 이후 유교적 제례 의식이 정착하고, 부계 중심의 가문 의식이 강화됨에 따라 불천위 제례도 확산되어 갔다. 顯祖를 보유하고 있는 각 가문은 경쟁적으로 불천위 사당을 세우고, 이곳에서 불천위 제례를 거행하였다. 여기에는 특정 현조를 중심으로 그 직계 후손이 결속력을 강화한다는 의미도 있지만, 현조의 권위를 재활용함으로써 가문의 위상을 높인다는 사회적 의도도 반영되어 있다. 그런데 한 가문 내에 불천위 현조가 많다는 것은 가문의 위상을 높이기도 하지만, 반대로 일족 간 갈등의 요인이 되기도 하였다. 가까운 직계 내에 불천위 현조를 보유하고 있는 小門中과 그렇지 않은 소문중 사이에 우열의식이 발생할 수 있었기 때문이다. 본 통문에서 김낙행을 불천위로 모시는데, 일족 간 의견 차이가 있었던 것도 이와 무관하지 않을 것이다.

『道東書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소 편, 영남대학교 출판부, 1997

『朝鮮後期 書院硏究』, 이수환, 일조각, 2001

1차 작성자 : 이광우