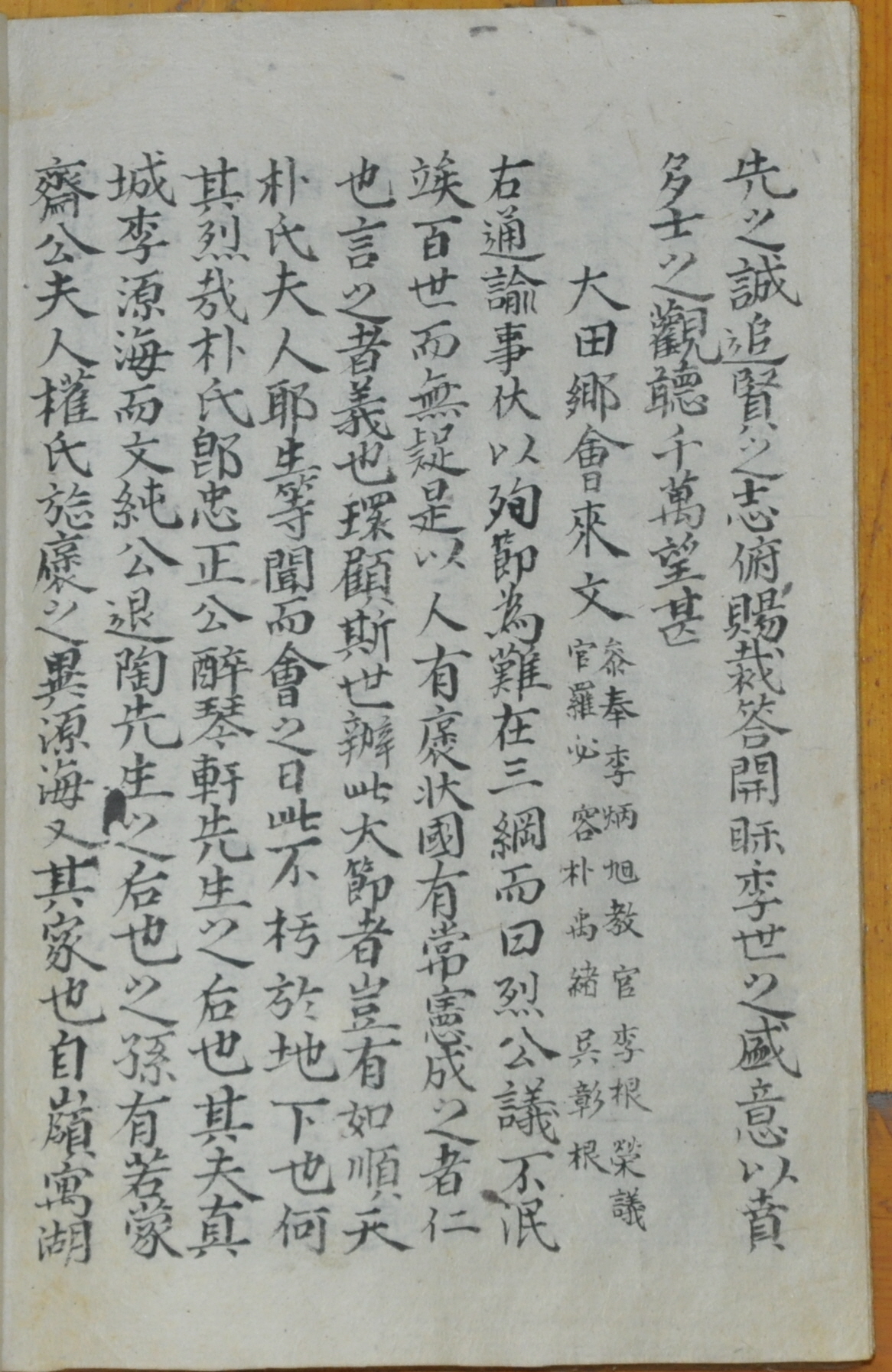

1918년 忠淸南道 大田郡의 大田鄕會 유림이 李源海 妻 順天朴氏의 烈行 襃獎과 관련해 의견을 묻고자 경상북도 達城郡의 道東書院 유림에게 보낸 통문

各處通文謄草 第一

자료의 내용

1918년 忠淸南道 大田郡의 大田鄕會 유림 參奉 李炳旭, 敎官 李根榮, 議官 羅必容, 朴禹緖, 吳彰根 등이 경상북도 達城郡의 道東書院 유림에게 보낸 통문이다. 이 통문은 도동서원에서 엮은 『各處通文謄草』 第一에 「大田鄕會來文」이란 제목으로 수록되어 있다. 자료에 발급 시기가 기재되어 있지 않은데, 1918년 7월 12일 같은 사유로 발급한 대전향회 통문이 慶州 玉山書院에 소장되어 있어, 본 통문의 발급 시기도 1918년으로 추정된다. 통문은 李源海 妻 順天朴氏의 烈行 ??과 관련하여 의견을 묻고자 발급한 것이다.

이와 관련하여 「대전향회래문」의 대략은 다음과 같다. 통문에서는 먼저 殉節이란 것이 어려운 일이기에 三綱에 실려 있고, 이를 ‘烈’이라고 말한다며, 이것은 公議가 사라지지 않고 百世를 기다려도 의심할 바가 없어야 하는 것이기에, 사람들이 포장하려 하고, 나라는 그것을 常憲으로 삼고 있으니, 이것을 이룬 것을 仁이라 하고, 말하는 것을 義라 한다면서 열행의 의의에 대해 설명해 놓았다. 그리고 지금 세상을 돌이켜 볼 때, 이러한 큰 절개를 갖춘 자로는 순천박씨와 같은 분이 있어, 우리는 이를 듣고 모임을 가진 후 "지하에서도 不朽할 열행이다"라고 평가했다고 하면서, 뒤 이어 순천박씨의 열행을 소개해 놓았다.

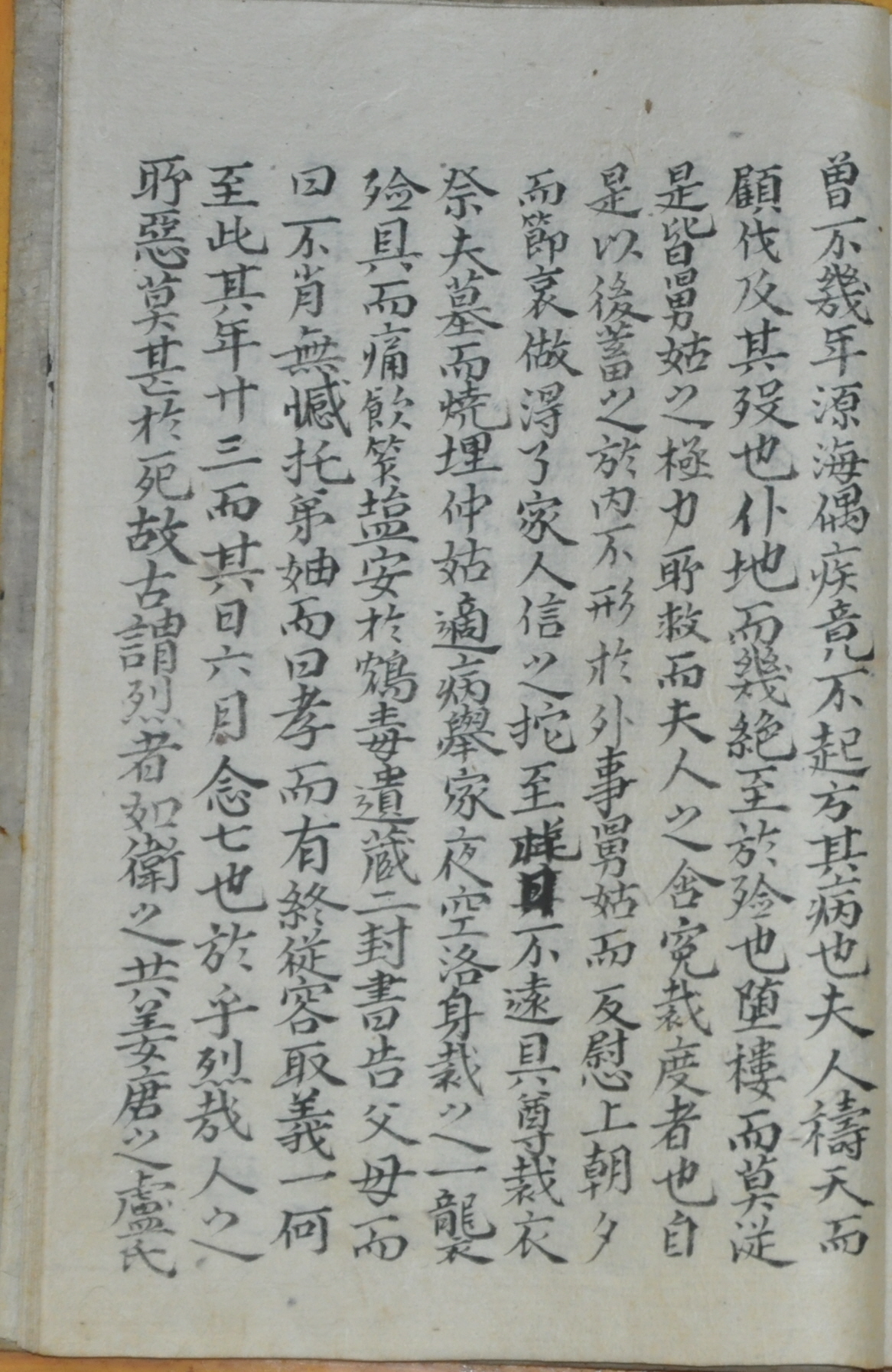

이에 따르면 그녀는 忠正公 醉琴軒 朴彭年[1417~1456]의 후손이며, 그 남편은 退溪 李滉[1501~1570]이 후손인 眞城人 이원해이니, 퇴계의 손자 蒙齋 李安道[1541~1584]의 아내로 旋褒된 安東權氏와 같은 가문이다. 그녀는 영남에서 호서로 넘어 와 살았는데, 몇 해 만에 이원해가 병이 들어 일어나지 못하였다. 이에 부인은 하늘에 자신으로 대신해 주기를 기도했지만, 결국 이원해는 세상을 떠났고, 부인은 땅바닥에 쓰러져 거의 혼절하기에 이르렀다. 또 남편의 시신을 염을 할 때에는 樓閣에서 뛰어내리니, 시부모가 極力으로 부인의 목숨을 구하였다. 이에 부인은 원통함을 품고 헤아려 단정하기로 마음먹게 되었다. 이후 부인은 그것을 마음으로만 간직하고 겉으로 드러내지 않았다. 시부모를 섬기는데 도리어 위로하고, 아침저녁으로 애통함을 절제하여, 집안사람들이 부인을 믿게 되었다. 大祥의 날이 가까워지자 부인은 제물을 갖추고 옷을 지었으며, 남편 묘소에서 祭를 지냈다. 그때 마침 仲姑께서 병이 들어 한 밤중에 집이 텅 비게 되자, 몸을 씻고 가지런히 한 후, 스스로 殮具 한 벌을 짓고는 ?毒이 들어간 鹽安을 마시고 목숨을 끊었다. 그리고 두 통의 유서를 남겼는데, 부모에게는 불초녀는 여한이 없다고 했으며, 弟嫂에게는 효를 다하고자 했으나 이제 마치고 義를 취한다고 하였으니, 이때 부인의 나이 23세였고, 그 날은 6월 27일이었다.

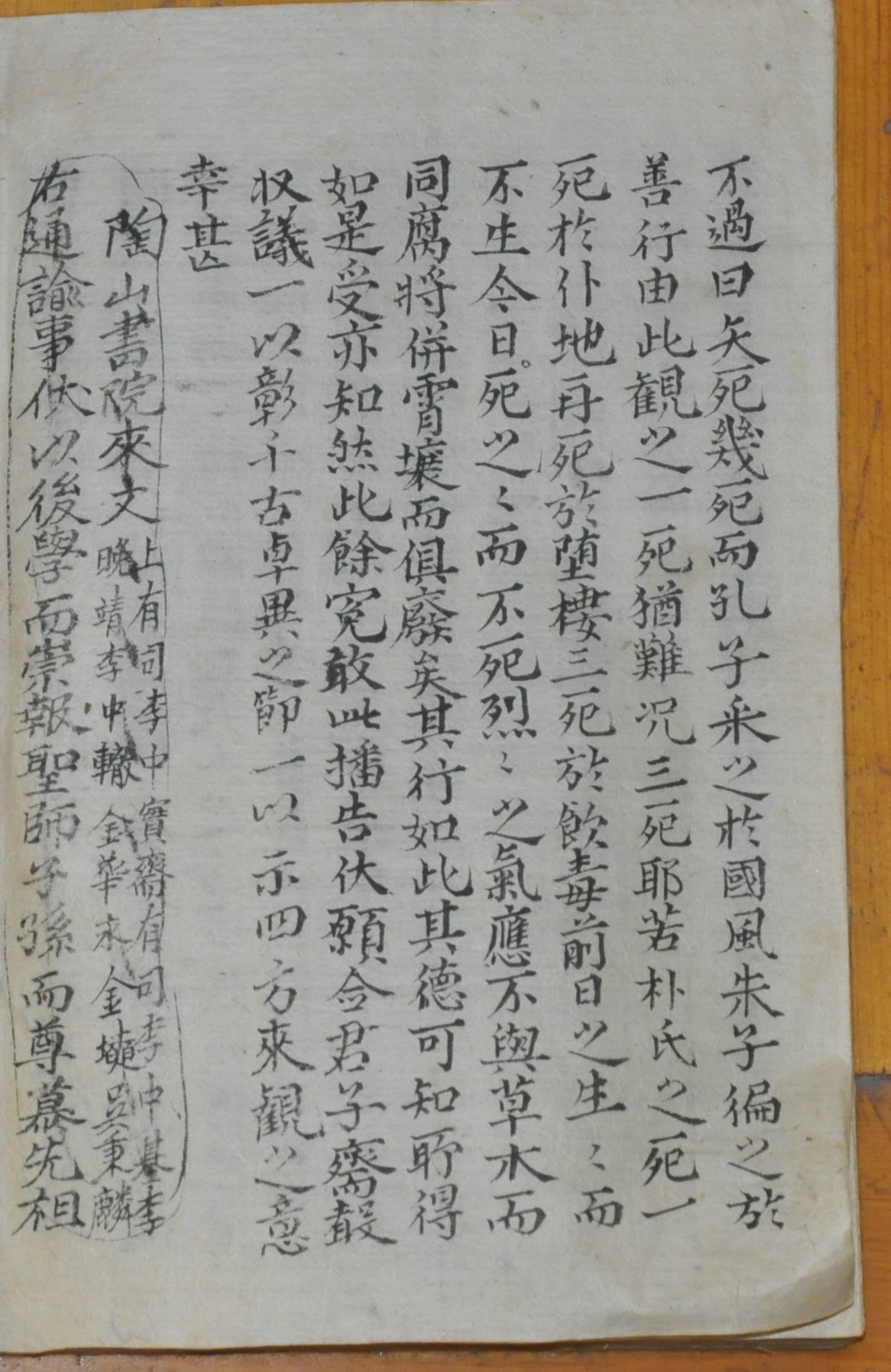

통문 후반부에는 이러한 순천박씨의 열행을 칭송하며, 포장할 방법을 묻고 있다. 이에 옛적 열녀였던 衛나라의 共姜과 唐나라의 盧氏는 죽지 않았음에도 불구하고, 孔子가 이것을 『詩經』 國風에 수록했으며, 朱子는 이것을 『小學』의 善行편에 엮어 두었으니, 한 번 죽는 것도 어려운데 하물며 세 차례나 자결을 시도한 순천박씨의 열행이 더욱 높다고 칭송해 놓았다. 그러면서 순천박씨의 열렬한 절개와 기운은 草木과 같이 썩도록 그냥 두지 말아야 하지만, 이때까지 그렇게 하지 못한 것이 매우 안타깝다고 하였다. 이에 여러 군자의 의견을 모아, 한편으로 千古의 卓異한 절개를 표창하고, 한편으로는 四方의 사람들이 와서 보게 되었으면 다행이라고 하면서, 통문을 마무리하고 있다.

자료적 가치

일제강점기 烈行이 있는 부녀자를 선양함으로써, 향촌사회에서 전통적 가치관을 고수하려 했던 보수적 유림의 동향을 살펴 볼 수 있는 자료이다.

『道東書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소 편, 영남대학교 출판부, 1997

『朝鮮後期 書院硏究』, 이수환, 일조각, 2001

1차 작성자 : 이광우