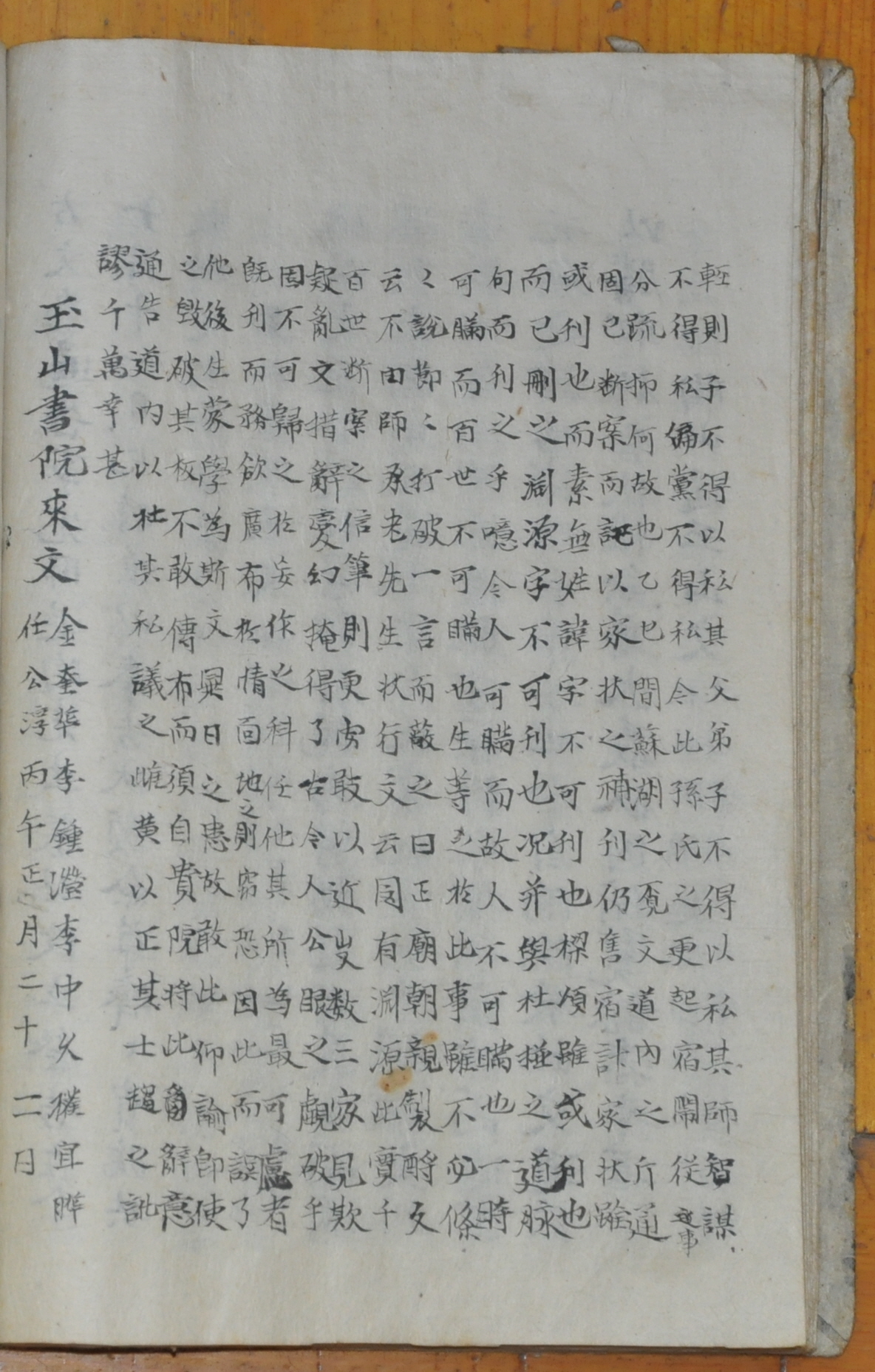

1906년 1월 22일 慶尙北道 慶州郡 玉山書院 유림이 孫李是非와 관련하여 『景節公實紀』에 跋文·識·詩를 쓴 李晩燾·李晩煃·李炳鎬 3인을 성토하고자 慶尙北道 玄風郡의 道東書院 유림에게 보낸 통문

各處通文謄草 第一

자료의 내용

1906년(광무 10) 1월 22일 慶尙北道 慶州郡 玉山書院 유림 金奎華·李鍾瀅·李中久·孫宜曄·任公淳 등이 慶尙北道 玄風郡의 道東書院 유림에게 보낸 통문이다. 이 통문은 도동서원에서 엮은 『各處通文謄草』 第一에 「玉山書院來文」이란 제목으로 수록되어 있다. 본 통문은 경주 良洞에 세거하는 慶州孫氏와 驪州李氏 간의 孫李是非가 전개되는 가운데, 경주손씨 측에서 발간한 『景節公實紀』에 각각 跋文·識·詩를 쓴 李晩燾·李晩?·李炳鎬 3인에 대한 엄한 성토를 요청하고자 발급된 것이다.

손이시비는 경주손씨의 顯祖인 愚齋 孫仲暾[1463~1529]과 여주이씨의 현조인 晦齋 李彦迪[1491~1553]의 師承 여부를 둘러싼 갈등이었다. 東方五賢 가운데 한 명인 회재는 어린 시절 외삼촌인 우재에게 글을 배운 적이 있었는데, 조선후기 이후 경주손씨 측은 우재를 추숭하면서, 이를 적극적으로 해석하여 회재의 성리학이 우재로부터 비롯되었다고 주장하였다. 이에 대해 여주이씨 측은 일찍이 退溪 李滉[1501~1570]이 쓴 行狀에 회재가 특별한 스승 없이 학문을 완성했다고 언급하였으며, 正祖가 친히 祭文을 써서 이를 인정한 사실을 들어 경주손씨의 주장을 비난하였다. 그런 가운데 1905년(광무 9) 경주손씨 측이 자신들의 주장을 수록해 놓은 우재의 『경절공실기』를 간행하면서, 손이시비는 더욱 격화되었다. 이에 양측은 각자 列邑에 통문을 보내어 여론전을 펼치게 되는데, 당시 여주이씨 측은 이언적을 祭享 한 옥산서원을 중심으로 활동하였다.

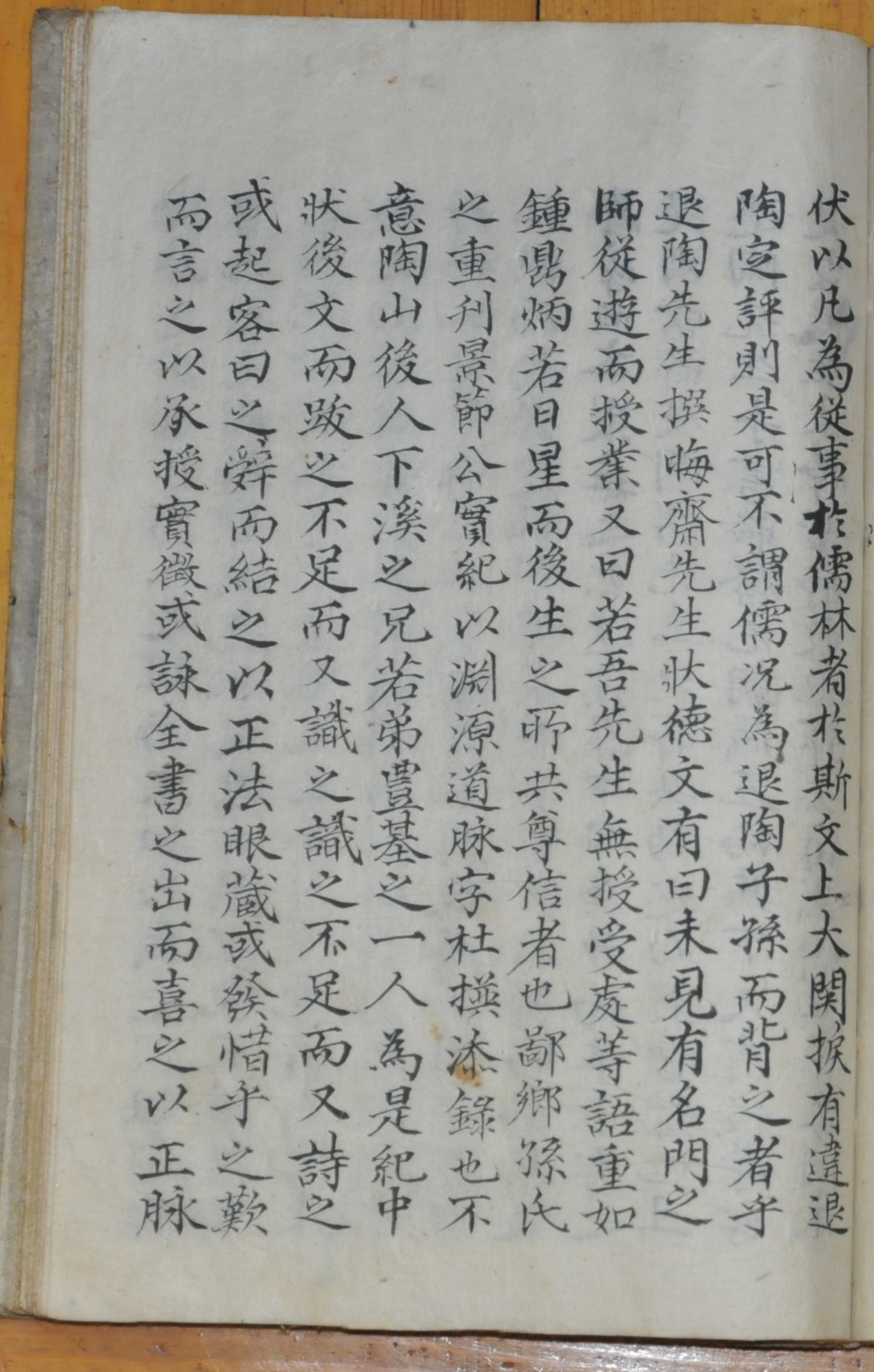

이와 관련하여 「옥산서원래문」의 대략은 같다. 먼저 통문 서두에는 퇴계가 定評한 것에 어긋남이 있으면 儒林이라고 할 수 없는데, 하물며 퇴계의 후손은 더욱 이를 배반해서는 안 된다고 하였다. 이어 퇴계는 회재의 행장을 찬하면서, 그의 도덕과 문장에 대해 "이름난 스승의 문하에서 종유하며 배우지는 못했다"라고 했고, 또 "우리 선생의 경우에는 전수받은 곳이 없다"라고 했으니, 이는 우리 後生이 모두 존경하고 믿는 바라고 하였다. 그리고 정조가 찬한 회재의 祭文에도 이러한 평가가 있음을 강조해 놓았다. 회재가 특별한 스승 없이 학문을 이루었다는 평가는 퇴계가 시작하였고, 경주손씨 측의 주장이 있기 전까지는 유림 사이에서 일반적인 견해였던 것이다. 하지만 경주손씨가 『경절공실기』를 간행하면서, ‘淵源道脈’이라는 글자를 함부로 지어내 添錄하였는데, 그 책에다가 뜻하지 않게, 퇴계의 후손인 下溪의 형제와 豊基의 한 사람이, 우재의 행장 뒤에 발문·지·시를 썼으니, 매우 애석한 일이라고 하였다. 이 3인은 이만도·이만규·이병호로 각기 발문·지·시를 쓰면서, 회재의 학문이 우재에게 비롯되었음을 칭송하였던 것이다. 이러한 『경절공실기』를 간행하면, 여주이씨를 비롯해 여러 유림의 반발이 예상되었기에 경주손씨 측이 사전에 이를 무마하기 위하여, 퇴계의 후손에게 발문·지·시를 받았던 것으로 볼 수 있다.

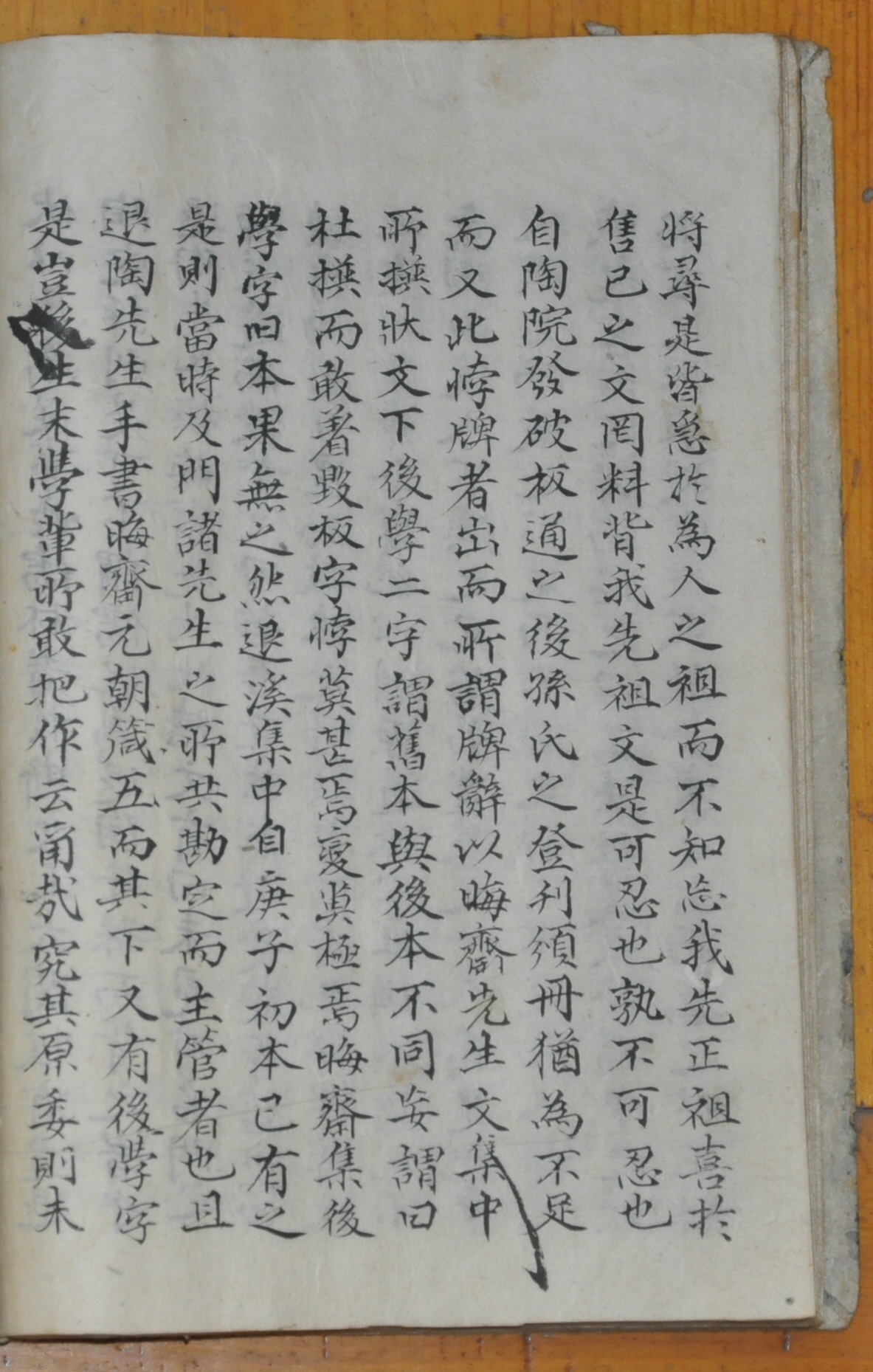

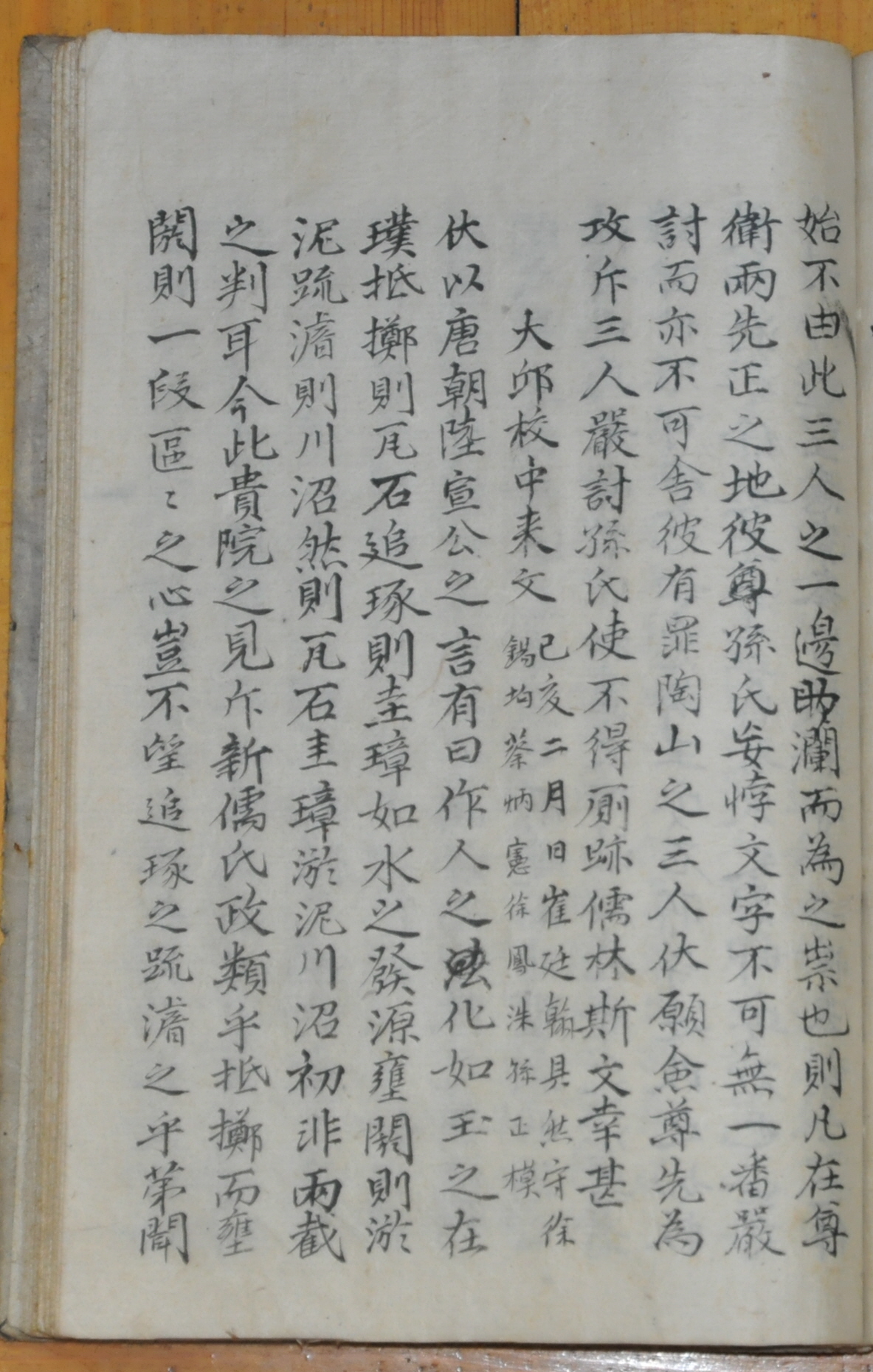

이어 통문에서는 경주손씨가 陶山書院에 발급한 牌旨를 비난하였다. 『경절공실기』가 간행되자, 도산서원 유림의 건의로 옥산서원 측은 『경절공실기』 판목의 훼파를 주장하는 통문을 돌리게 되었다. 이 때문인지 『경절공실기』의 간행과 배포가 주춤해졌다. 그러자 경주손씨 측은 도산서원에 배지를 발급하여, 『晦齋集』에 수록된 퇴계 행장 가운데 자신을 회재의 ‘後學’이라고 쓴 부분은 여주이씨 측이 망령되게 杜撰한 것이라고 지적하며, 오히려 『회재집』의 훼파를 주장하였다. 경주손씨 측이 이것을 문제 삼아 여주이씨 측을 지지하던 도산서원의 여론을 돌리려 했던 것으로 보인다. 하지만, 『회재집』 훼파 주장은 경주손씨 측이 생각했던 대로 돌아가지 않았다. 곧 옥산서원과 도산서원 측이 함께 경주손씨의 배지를 비난하였던 것이다. 본 통문에서는 ‘후학’이라는 표현이 이미 퇴계의 여러 문인이 주관해서 편찬한 『退溪集』 초본에 있는 표현이며, 또한 회재가 쓴 「元朝五箴」을 후에 퇴계가 찬하면서 그 아래에다 직접 자신을 ‘후학’이라고 쓴 사실을 들어 경주손씨의 주장을 반박해 놓았다. 이와 같이 옥산서원 측은 『회재집』 훼파를 주장하는 경주손씨 측의 배지를 조목조목 반박하면서, 이런 배지가 발급될 수 있었던 것은 앞서 『경절공실기』에 발문·지·시를 써 준 퇴계 후손 3인이 있었기 때문이라고 지목하였다. 이에 통문 말미에는 이 3인을 엄히 성토하는데 동참해 줄 것을 요청해 놓았다.

자료적 가치

조선후기 전개된 鄕戰의 한 양상을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 향전의 양상은 크게 黨色, 嫡庶, 가문 간의 갈등으로 나타나는데, 그 중에서도 가장 광범위하게 전개되었고, 20세기 이후까지도 지속된 것은 단연 가문 간의 향전이었다. 가문 간 향전의 대부분은 조상추숭사업 과정에서 발생하였다. 조선후기 부계 중심의 종족 의식이 강화됨에 따라 각 가문은 顯祖에 대한 각종 추숭사업을 경쟁적으로 펼치게 되었다. 여기에는 현조의 권위를 재활용함으로써, 재지사족 가문으로서의 위상을 유지하려는 사회적 의도도 반영되어 있다. 그러나 조상추숭사업이 경쟁적으로 진행하다 보면, 우열의식에 따라 다른 가문과 갈등이 일어나게 되고, 향전으로 확산되는 경우가 많았다. 이러한 경우는 보통 현조의 師承關係, 동문 간 位次 문제, 文字是非 등으로 발생하였다. 손이시비는 그 중에서도 사승관계에서 비롯된 대표적인 향전이었던 것이다.

『道東書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소 편, 영남대학교 출판부, 1997

『朝鮮後期 書院硏究』, 이수환, 일조각, 2001

1차 작성자 : 이광우