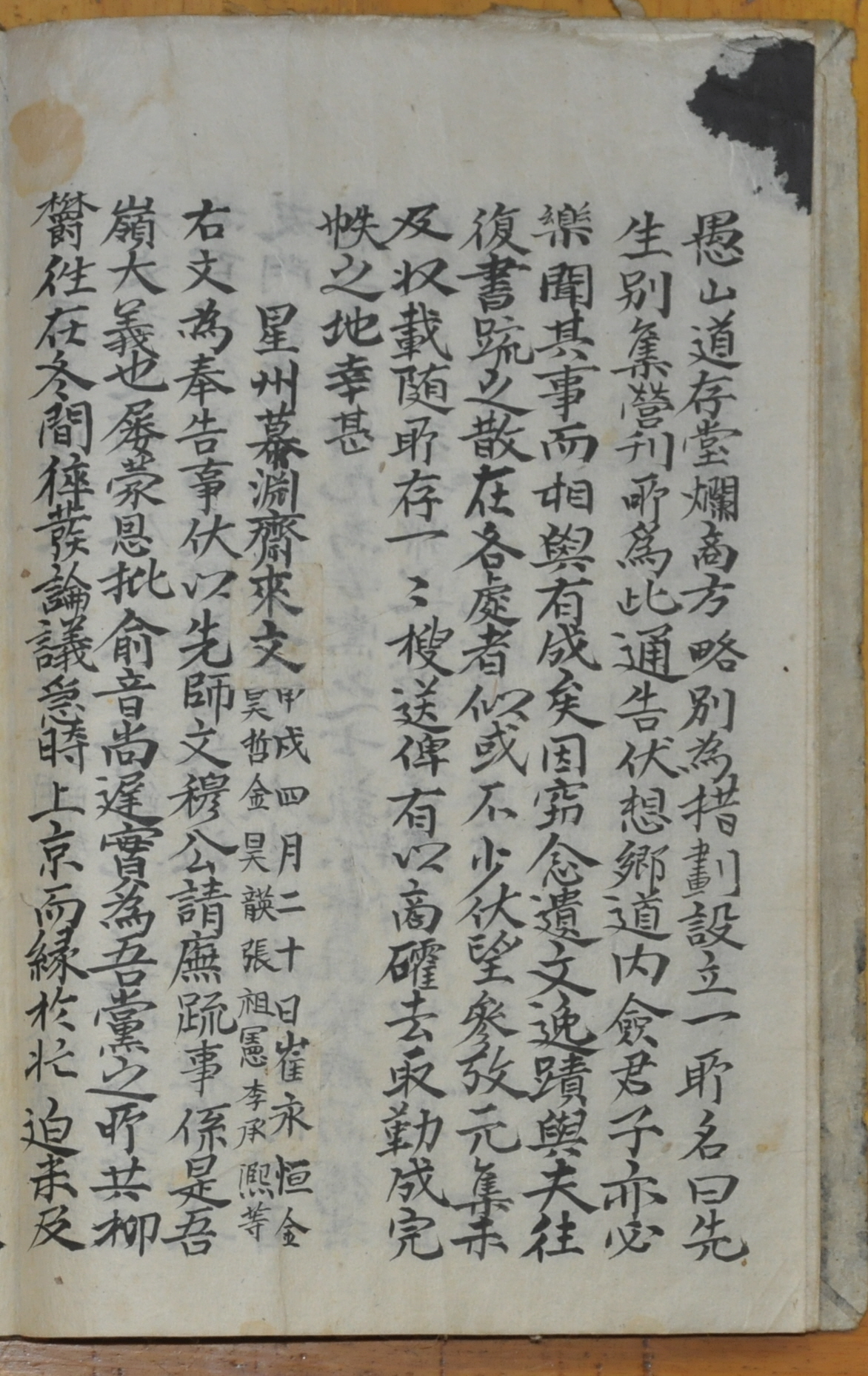

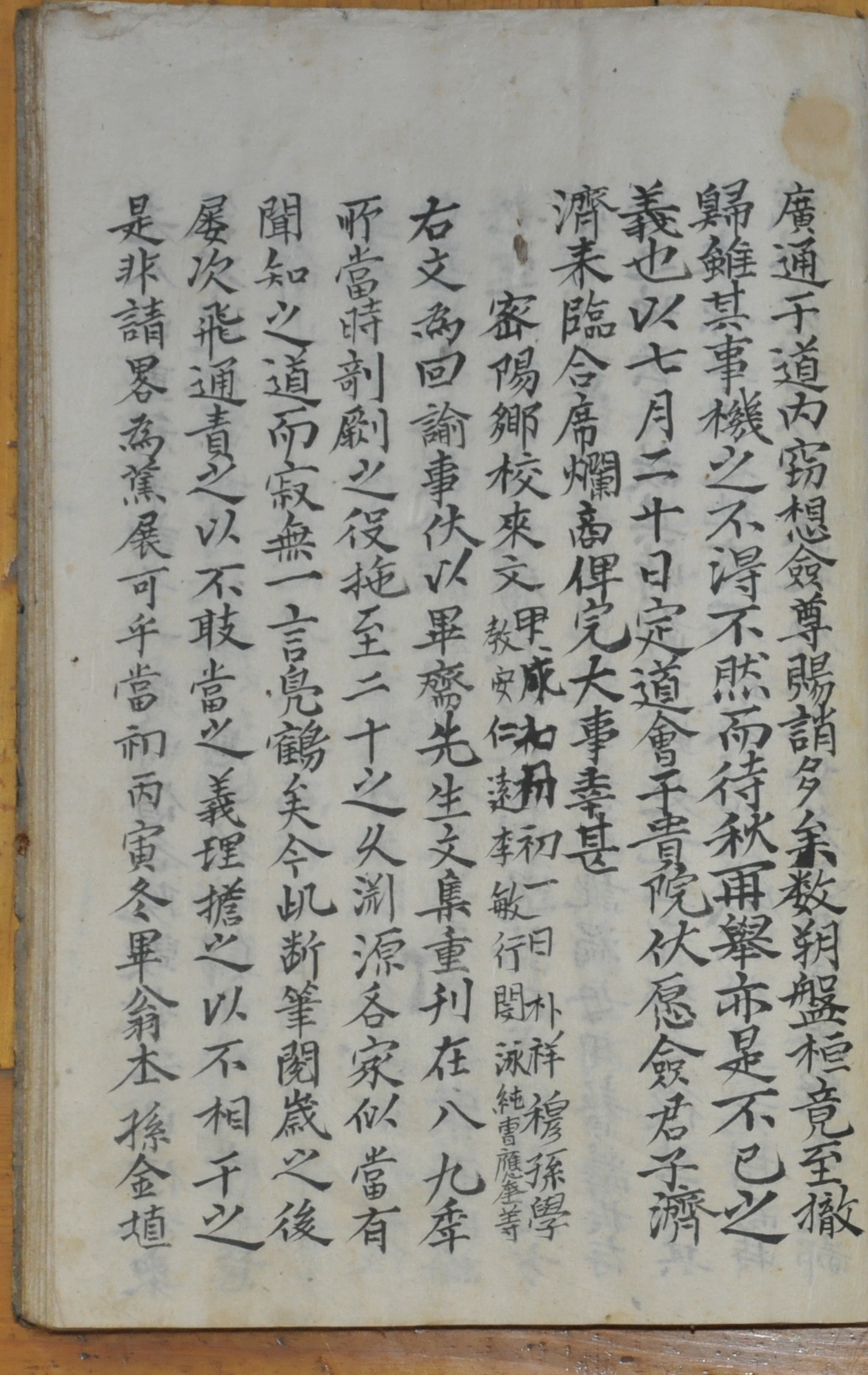

달성(達城) 도동서원(道東書院) 소장 『각처통문등초(各處通文謄草)』 제1(第一) 수록 1874년 4월 20일 「성주모연재래문(星州慕淵齋來文)」

1874년(고종 11) 4월 20일 경상도(慶尙道) 성주목(星州牧)의 모연재(慕淵齋)에서 경상도 현풍현(玄風縣)의 도동서원(道東書院)에 보낸 통문이다. 이 통문은 조선후기 이후 도동서원 측이 수급한 각종 통문을 엮어 놓은 『각처통문등초(各處通文謄草)』 제1(第一)에 「성주모연재래문(星州慕淵齋來文)」이란 제목으로 수록되어 있다.

「성주모연재래문」에는 성주·현풍 지역 출신으로 도동서원 배향 인물인 정구(鄭逑)[1543~1620]의 문묘(文廟) 배향 청원과 관련해, 오는 7월 20일 도동서원에서의 도회(道會) 개최를 통고해 놓았다. 우리나라에 문묘가 설치된 이래, 문묘 배향은 유신(儒臣)의 최고 영광이었기 때문에, 가문 의식이 심회되는 조선후기 이후 후손 및 학통을 계승한 유림들이 중심이 되어 정구와 같은 유학자에 대한 문묘 배향 청원이 활발하게 이루어졌다. 특히 정구의 경우 19세기 후반 이후에 후손 및 지역 유림이 주축이 되어 청원 상소를 빈번하게 제출하였는데, 본 통문도 그 과정에서 작성된 것이다.

『道東書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소 편, 영남대학교 출판부, 1997

『朝鮮後期 書院硏究』, 이수환, 일조각, 2001

1차 작성자 : 이광우