1898년 3월 20일 慶尙北道 安東郡의 屛山書院 유림이 『愚伏先生年譜』 重刊 추진과 관련하여 경상북도 玄風郡 道東書院 유림에게 보낸 통문

各處通文謄草 第一

자료의 내용

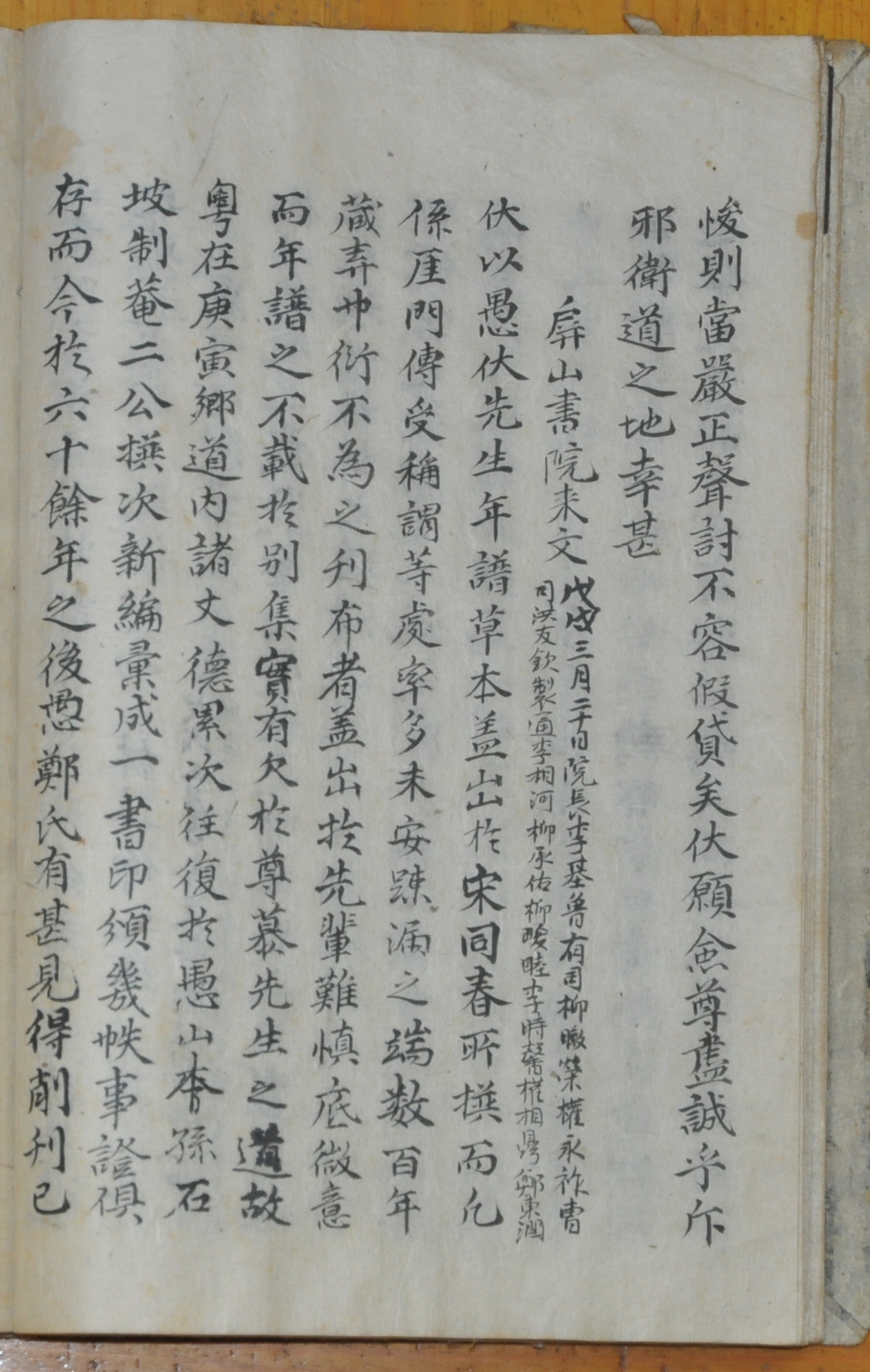

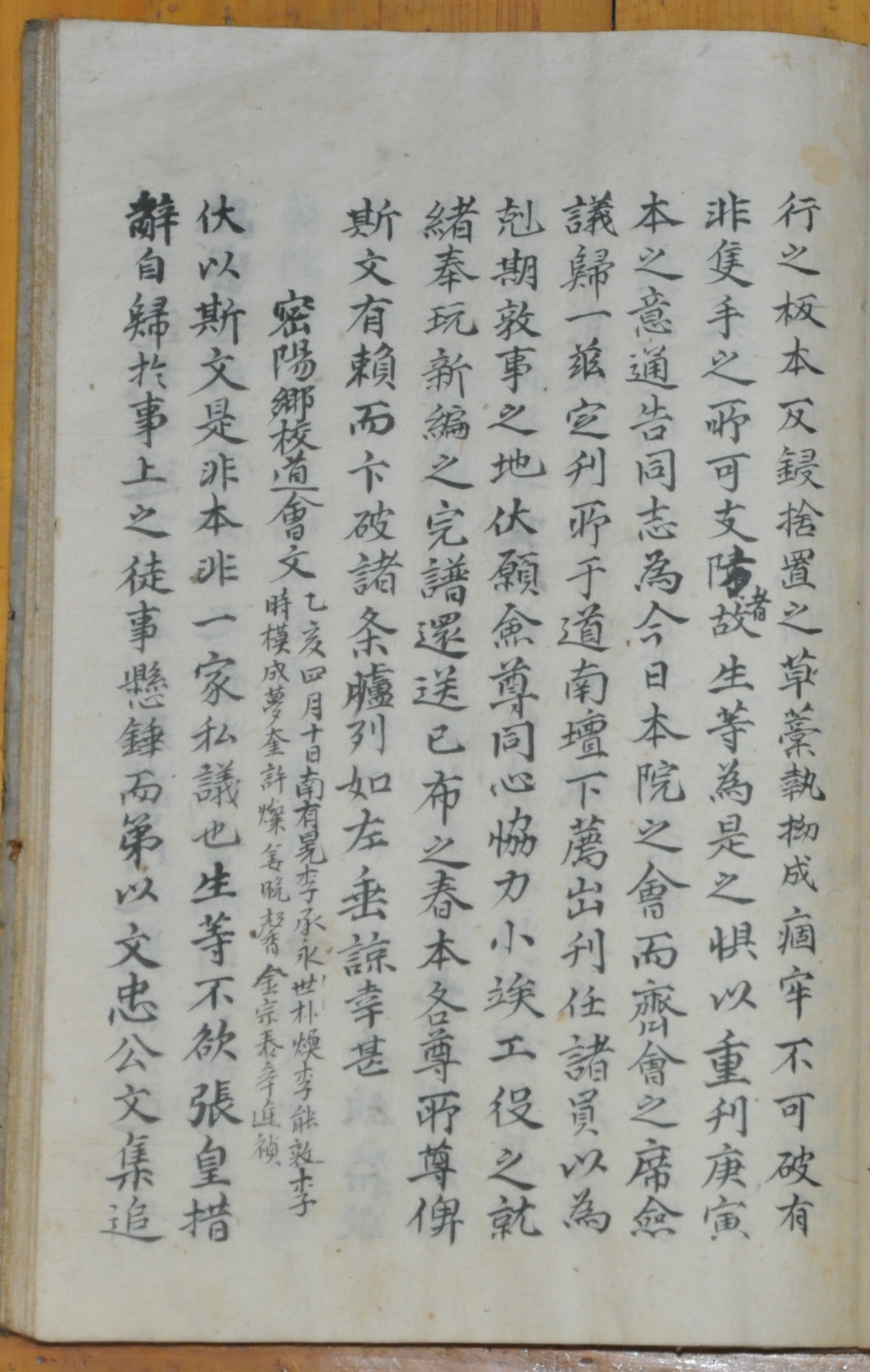

1898년(광무 2) 3월 20일 慶尙北道 安東郡의 屛山書院 유림이 경상북도 玄風郡의 道東書院 유림에게 보낸 통문이다. 통문 발급 당시 병산서원의 院長은 李基魯, 有司는 柳暾榮·權永祚, 曹司는 洪友欽, 製通은 李相河·柳承佑·柳疇睦·李時馨·權相鼎·鄭東潤으로 나타난다. 이 통문은 도동서원에서 엮은 『各處通文謄草』 第一에 「屛山書院來文」이란 제목으로 수록되어 있다. 통문은 1898년 전후, 『愚伏先生年譜』 간행을 둘러싸고, 鄭經世[1563~1633] 後孫과 柳成龍[1542~1607] 후손들 중심으로 전개된 文字 是非와 관련되어 있는데, 이 문자시비의 개요는 대략 다음과 같다.

정경세의 黨色은 南人이지만, 그의 둘째 사위는 西人 山林 宋浚吉[1606~1672]이었다. 정경세 사후, 그의 年譜는 송준길에 의해 완성되었다. 그러나 송준길이 작성한 연보에는 정경세의 학맥과 교유 관계를 설명하는데 있어, 남인들이 민감하게 받아들일 수 있는 부분이 있었다. 송준길의 당색이 남인에게 민감한 서인인 것이 중요한 이유 중 하나였다. 정경세의 후손도 이를 의식해서인지, 정경세의 문집에 송준길이 작성한 연보를 쉽게 수록하지 못하고 있었다. 이와는 별도로 송준길을 배향한 黔潭書院에서, 송준길의 문집인 『同春堂集』을 간행하였는데, 여기에 송준길이 작성한 『우복선생연보』가 수록되었다. 이것이 이른바 黔潭本 또는 同春本이다. 그러다 1821년(순조 21) 정경세의 후손들이 『우복선생연보』 간행을 추진하였는데, 이때 저본은 동춘본이었다. 동춘본이 문제가 되는 이유는 정경세의 스승인 류성룡을 표현하는데 있어, ‘先生’이라 칭하지 않고, 단지 諡號와 別號만으로 류성룡을 호칭했기 때문이다. 남인들 중에서는 이것이 단순히 문구상의 失禮가 아니라, 서인인 송준길이 류성룡을 폄하하기 위해 그런 것이라며, 민감하게 받아들이는 자도 있었다. 그 중에서 가장 민감하게 받아들였던 남인은 단연 류성룡의 후손들이었다. 이들의 반발로 1821년의 『우복선생연보』 간행은 이루어지지 않았다. 류성룡의 후손들은 향후 이 문제가 다시 발생하지 않게 하기 위해, 庚寅年인 1830년(순조 30) 정경세의 후손들을 포함한 여러 인사들과 합의하여, 류성룡을 ‘先生’이라 칭한 『우복선생연보』를 간행하였다. 이것을 상주 靑龍寺에서 간행했다고 하여, 靑龍本 또는 庚寅本이라고 부른다. 이 모임에는 1821년 『우복선생연보』 간행을 주도했던 鄭象晉[1770~1847]과 鄭象履[1774~1748]도 참석하였다. 한 동안 잠잠하던 연보 간행 문제는 1896년(고종 33) 경상북도 尙州郡 愚山에 거주하던 정경세 후손들이 정경세의 문집 別集 重刊을 시도하면서 재연된다. 이때 연보가 포함되었는데, 그 저본이 청룡본이 아니라 문제가 되었던 동춘본이었기 때문이다. 그러자 류성룡 후손들이 다시 반발하게 되고, 양 가문은 자신들의 입장이 담긴 통문을 각각 영남 列邑에 발급하며, 시비가 일어나게 된 것이다. 본 통문은 시비가 진행 중인 1898년 3월, 류성룡을 배향한 병산서원에서 도동서원에 발급한 것으로, 우산 측의 『우복선생연보』 간행이 부당하다는 주장과 이와는 별도로 상주군의 道南壇所에서 『우복선생연보』 간행을 준비하고 있다는 내용이 수록되어 있다.

본 통문의 대략은 다음과 같다. 정경세의 연보 초본은 송준길이 찬한 것에서 비롯되었다. 그러나 류성룡 문하의 傳受 관계 부분에서는 허술한 곳이 많다. 그래서 수백년 동안 간행되지 않았으니, 이는 선배들이 어렵고 신중하게 생각했기 때문이다. 이에 지난 1830년 고을과 도내의 여러 인사, 그리고 정경세의 本孫인 정상진과 정상리 등이 모여 논의한 끝에, 新編 몇 질을 印頒하였다. 그런데 지금 60여 년이 지나, 정경세 집안에서 1830년의 판본을 무시하고, 송준길이 작성한 草稿를 인용해 연보를 간행하려 하고 있다. 그런 까닭에 동지들이 병산서원에 모여 이 문제 처리를 논의하게 되었다. 그 결과 道南壇所에다가 刊所를 정하고, 별도로 刊任을 薦出하여, 『우복선생연보』 간행을 준비하는 것으로 결의하였다.

상주군 우산의 정경세 후손들이 동춘본을 저본으로 연보를 간행하려 하자, 이를 저지하는 통문을 병산서원 측에서 보낸 것이다. 거기다가 우산에서 간행하는 연보에 맞대응하기 위해, 류성룡 후손들의 입장이 반영된 연보를 별도로 간행하겠다는 의지를 표명해 놓았다.

자료적 가치

조선후기 이후 향촌사회에서 광범위하게 전개되었던 鄕戰의 한 양상을 보여주는 사례이다. 조선후기 향전은 전통적인 재지사족의 권위가 약화되고 新鄕의 도전을 받는 사회·경제적 변화에 대응하던 사족들의 보수적인 자세에서 비롯되었다. 특히 이들은 顯祖들의 권위를 재활용함으로써 사족 가문으로서의 지위를 공고히 하려고 했는데, 그 과정에서 다른 가문과 우열 경쟁이 발생하여 향전이 일어나기도 하였다. 가문 간 우열 갱쟁이 발생하는 경우는 대체로 현조들의 師門 관계와 序次가 중요한 문제가 되었다. 같은 스승에게 수학했던 제자들끼리의 서차 문제, 師門 관계 여부, 師門 간 文字 표기상의 문제 등이 그 예이다. 본 통문에서 확인되는 문자시비는 사문 간 문자 표기상의 문제에서 비롯되었다. 19세기의 정경세 후손들이 연보를 간행함에 현조인 정경세에게는 ‘선생’이라는 용어를 쓰되, 현조의 스승인 류성룡은 시호와 별호만으로 호칭했기에, 현조의 스승인 류성룡의 후손과 문자시비가 진행되었던 것이다.

『道東書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소 편, 영남대학교 출판부, 1997

『朝鮮後期 書院硏究』, 이수환, 일조각, 2001

1차 작성자 : 이광우