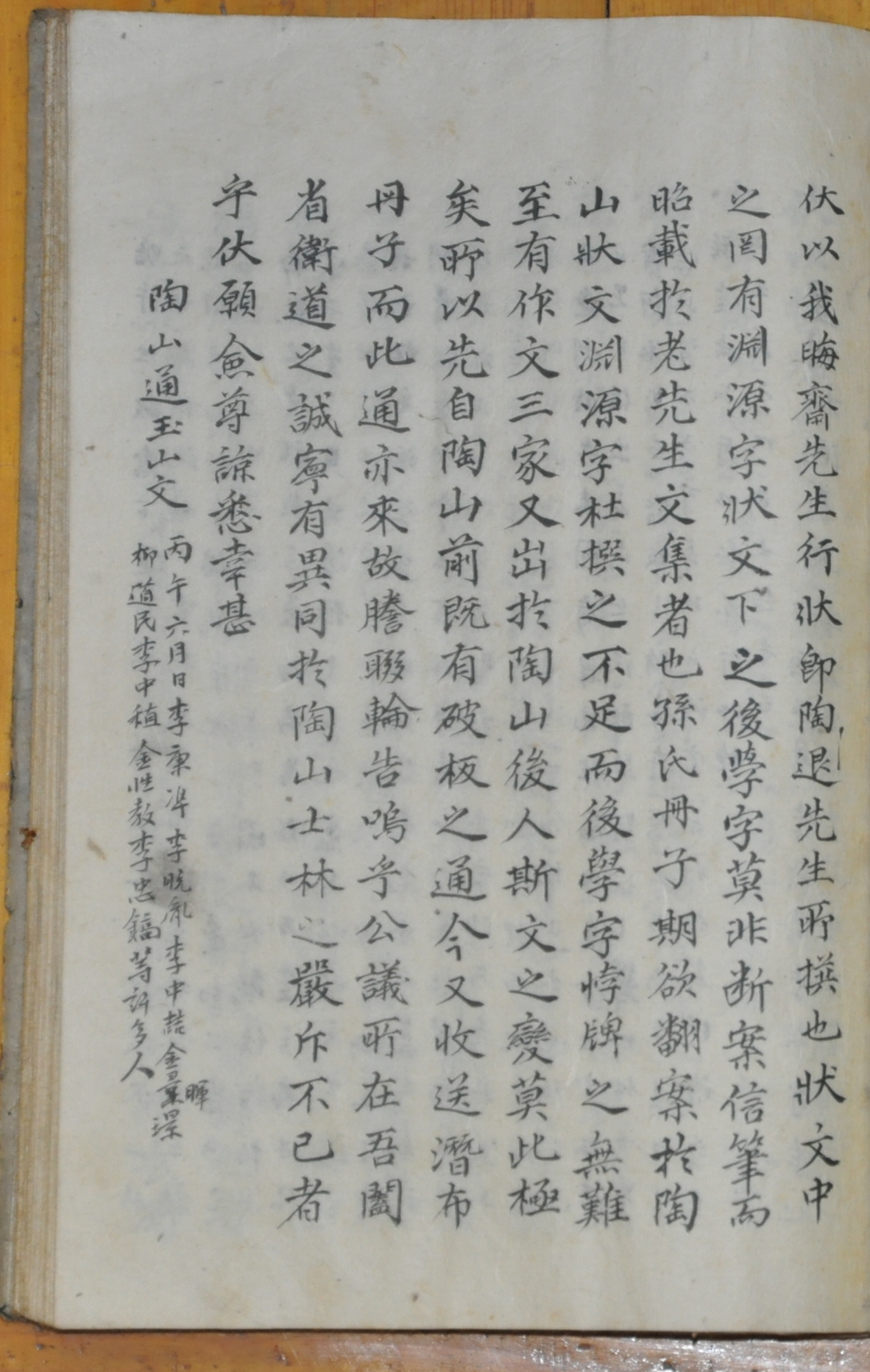

1906년 6월 慶尙北道 禮安郡의 陶山書院 유림이 孫李是非와 관련해 慶州孫氏 일문을 儒籍에서 삭제한다며 경상북도 慶州郡의 玉山書院 유림에게 발급한 통문

各處通文謄草 第一

자료의 내용

1906년(광무 10) 6월 慶尙北道 禮安郡의 陶山書院 유림 李秉準·李晩胤·李中喆·金彙璟·柳道民·李中稙·金性敎·李忠鎬 등이 경상북도 慶州郡의 玉山書院 유림에게 보낸 통문이다. 이 통문은 경상북도 玄風郡의 道東書院에서 엮은 『各處通文謄草』 第一에 「陶山通玉山文」이란 제목으로 수록되어 있다. 「도산통옥산문」은 『각처통문등초』 제1에 수록된 다른 통문과 달리 수급처가 도동서원이 아니며, 본문에 세주로 기재되어 있다. 바로 앞에 「玉山書院文」이 수록되어 있는데, 같은 연유로 한 달 뒤인 1906년 7월에 옥산서원이 도동서원에 보낸 통문이다. 즉, 「도산통옥산문」은 앞서 수록된 「옥산서원문」의 근거가 되므로, 「옥산서원문」 뒤에 세주로 기재한 것으로 추정된다. 한편, 옥산서원에는 같은 해 6월 도산서원 측으로부터 발급 받은 거의 동일한 내용의 통문이 소장되어 있다.

「도산통옥산문」은 孫李是非와 관련해서 도산서원 유림이 慶州孫氏 一門을 儒籍에서 삭제하는 조치를 취하였고, 이를 알리기 위하여 옥산서원에 발급한 것이다. 앞서 경주손씨 일문이 牌旨를 도산서원에 보내, 驪州李氏들이 ‘後學’이라는 용어를 외람되이 사용하여 退溪 李滉[1501~1570]을 모욕했다고 주장했는데, 통문에는 이를 논파해 놓았다. 아울러 손이시비의 단초가 된 愚齋 孫仲暾[1463∼1529]의 實記를 사사로운 정 때문에 받아 보지 말 것을 당부하였다. 경주손씨 일문은 손중돈의 실기를 편찬하면서, 晦齋 李彦迪[1491~1553]의 학문이 우재로부터 연원한다고 기재하였었다. 회재가 외삼촌인 우재에게 어린 시절 글을 배운 적이 있는데, 우재의 후손인 경주손씨 일문은 이를 師承 관계로 해석했던 것이다. 이에 회재의 후손들이 반발하였고, 도산서원 측도 이에 동조하며 실기의 破板을 주장하는 통문을 도내에 돌렸기 때문이다.

이와 관련하여 「도산통옥산문」의 내용을 요약하면 대략 다음과 같다. 통문에서는 먼저 세속이 갈수록 저급해지고 時運이 험난해져, 公議는 사라져버리고 일시적인 사사로운 견해만 마구 흘러 넘치니, 斯文에 온갖 변괴가 일어나고 있음을 탄식하고 있다. 그러면서 근래 경주손씨들이 허위로 떠들어대는 말에 이르러서는 괴이함과 패악함이 극에 달했다고 하였다. 그들이 우재의 실기를 중간했다고 말하고 있는데, 이미 그것의 배포는 도내 공론에 의거하여 불가하다는 것이 알려졌고, 많은 사람들이 이것의 헛됨을 간파하고 있는 상태라고 하였다. 그래서 우리 도산서원에서 통문을 돌려 파판을 주장하였지만, 아직 집안 사이의 인연으로 생긴 사사로운 정 때문에 억지로 받는 곳이 있음을 지적하고 있다. 거기다 경주손씨들이 또 소란을 떨어 사문을 어지럽히고 있는데, 그것은 회재의 행장에 ‘後學’이라는 글자를 여주이씨들이 멋대로 지어냈다는 주장이다. 그렇기 때문에 그들은 『晦齋集』 목판은 파괴해야 한다는 牌旨를 돌렸으니, 이는 근래 사문의 변고 가운데 가장 흉악한 일이라고 하였다. ‘後學’이라는 용어는 이미 『퇴계집』에 분명 실려 있으며, 『퇴계집』을 처음 간행할 때부터 여러 차례 중간을 거쳐 300여 년이 지났는데, 여기에 대해 그 누구도 의심을 두지 않았다고 하였다. 즉, 경주손씨가 문제 삼은 ‘後學’이라는 표현은 지금까지 『퇴계집』과 『회재집』을 편찬하는 과정에서, 이에 간여한 여러 선현들이 아무 문제를 제기하지 않았기에 전혀 문제 될 것이 없다는 뜻이다. 그런데 갑자기 경주손씨와 여주이씨 사이의 시비에서 멋대로 이전에 없던 말을 지어내어 막되고 괴악한 짓을 저지르고 있다고 하였다. 그러면서 배지를 발급해 『회재집』 훼판을 주장하며 사문의 걱정거리를 만들고 있으니, 매우 개탄스럽다고 하면서 영원히 경주손씨를 유적에서 삭적할 것이라고 하였다. 덧붙여 행여나 우재의 실기를 몰래 받거나 억지로 받은 사람들로 하여금 사사로운 것이 공적인 것을 가릴 수 없다는 뜻을 알게 하여 선비들의 趨向을 바로 잡아 나갈 것임을 통고해 놓았다.

자료적 가치

조선후기 이후 가문의식의 확산에 따라 발생한 鄕戰의 한 양상을 보여주는 자료이다. 본 통문의 배경이 되는 손이시비는 조상추숭 과정에서 가문 간 발생한 영남의 대표적인 향전 가운데 하나이다. 가문 간 향전의 경우 顯祖 사승관계, 序次 문제 등을 언급하거나, 이를 표현한 문자에서 발생하는 경우가 많았다. 손이시비 역시 회재의 학문적 연원 관계를 언급하다가 발생한 것이다. 이런 가문 간의 향전은 조선후기 이후 사회·경제적 변화로 재지사족의 권위가 약화되는 현상과 맞물려 확산되었다. 각 가문은 적극적인 조상추숭사업을 통해 현조의 권위를 재활용하였다. 이를 통해 재지사족 가문으로서의 권위를 강화하는 수단으로 활용했던 것인데, 이러한 조상추숭사업이 경쟁적으로 이루어지다 보니, 해당 현조의 후손 간 우열 시비가 발생하였던 것이다.

『道東書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소 편, 영남대학교 출판부, 1997

『朝鮮後期 書院硏究』, 이수환, 일조각, 2001

1차 작성자 : 이광우