자료의 내용

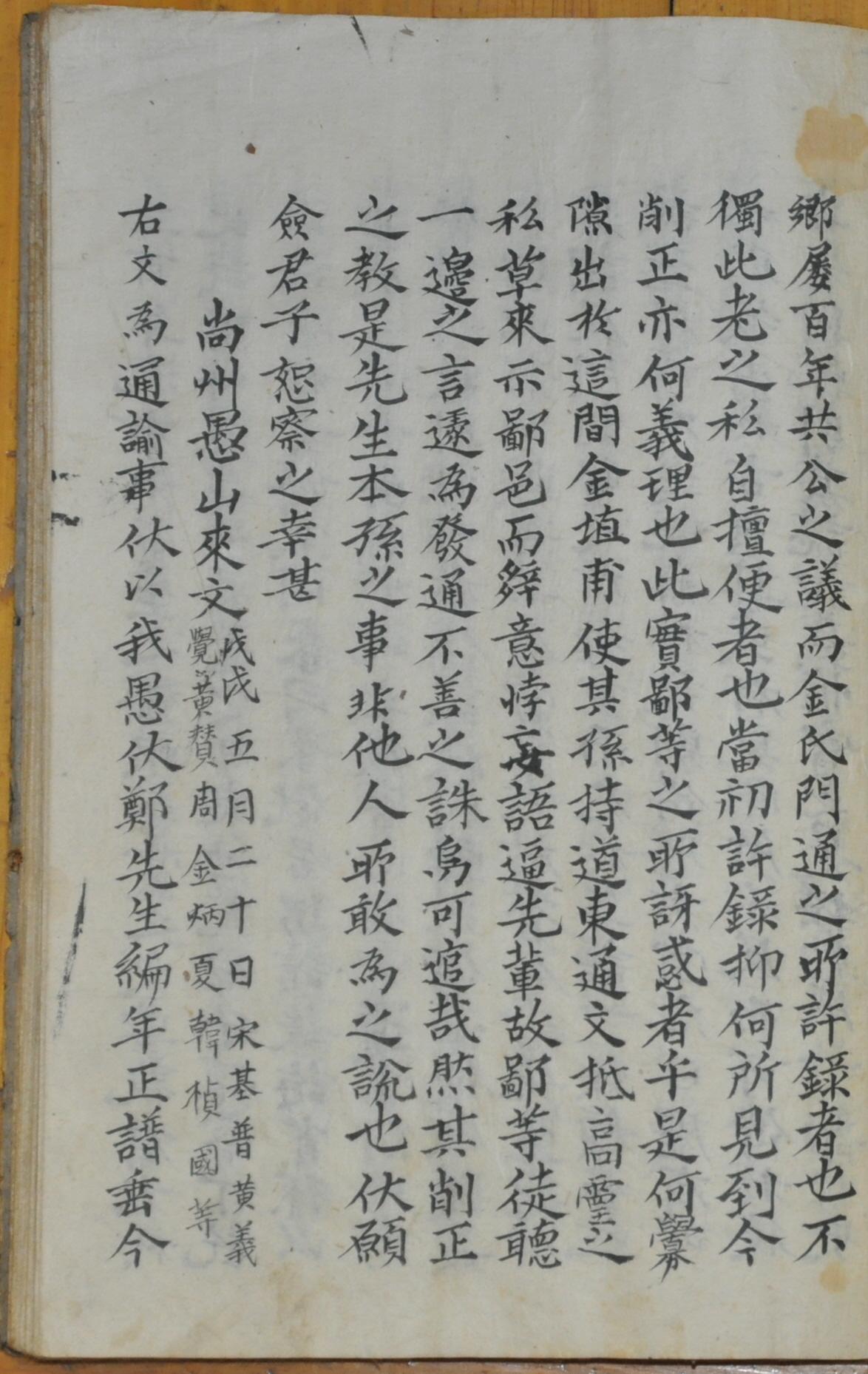

1898년(광무 2) 5월 20일 慶尙北道 尙州郡 愚山의 유림 宋基普·黃義覺·黃贊周·金炳夏·韓楨國 등이 경상북도 玄風郡의 道東書院에 보낸 통문이다. 이 통문은 도동서원에서 엮은 『各處通文謄草』 第一에 「尙州愚山來文」이란 제목으로 수록되어 있다. 통문은 鄭經世[1563~1633] 年譜를 增補하는 것에 대하여 여러 유림에게 동의를 구하고자 발급되었다. 柳成龍[1542~1607]의 후손인 安東郡 河回의 豊山柳氏 가문이 기존 연보의 문구에 문제가 있음을 지적하였고, 이로 인해 정경세 후손과 류성룡 후손 간의 갈등이 발생하였기 때문에 증보가 이루어졌던 것이다. 이에 본 통문에는 증보의 배경과 무마 과정이 간략히 언급되어 있는데 그것의 대략은 다음과 같다.

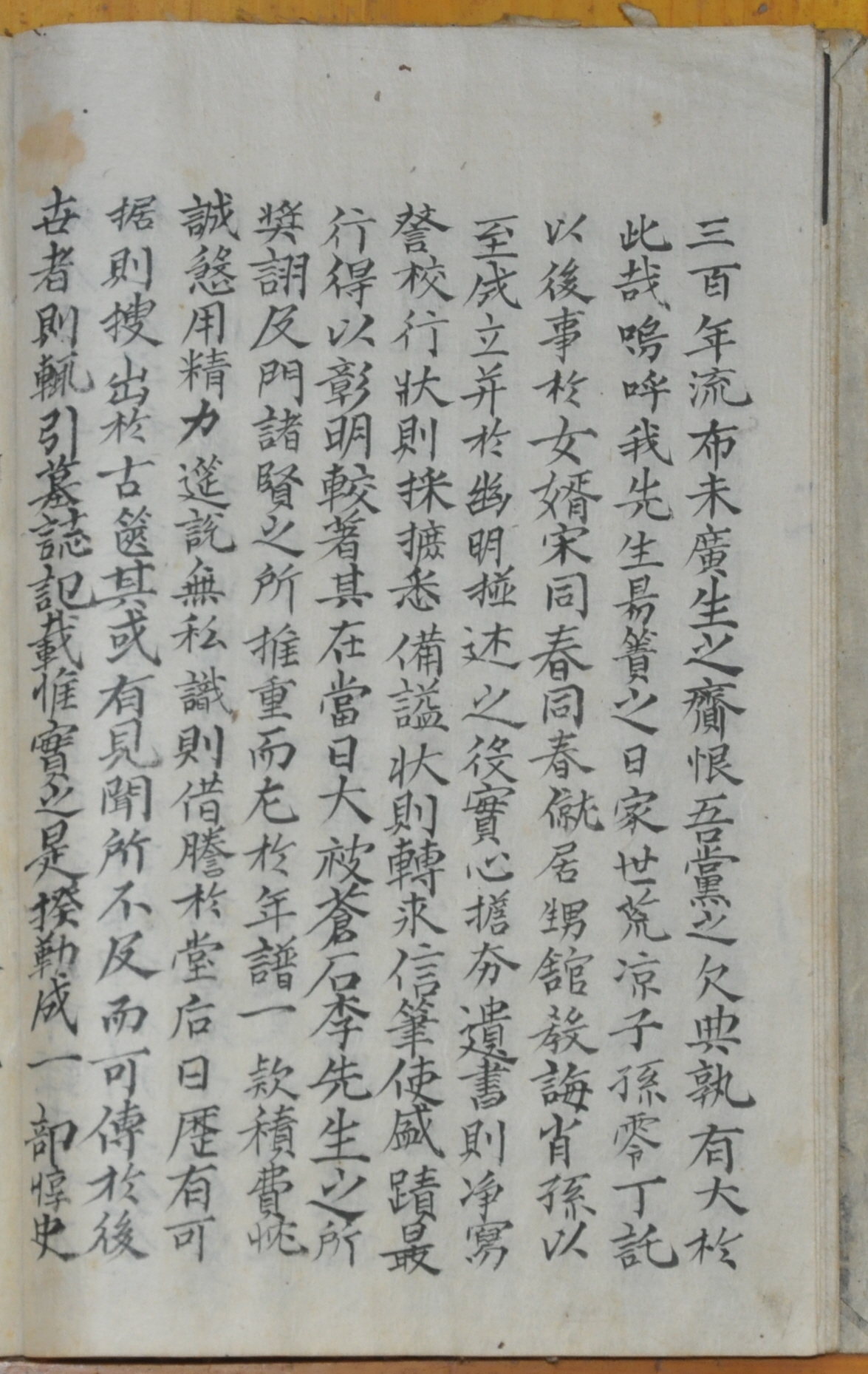

「상주우산래문」에서는 먼저 후손된 입장에서 선조인 정경세의 연보를 300년 동안이나 바르게 정리해서 배포하지 못한 점에 대하여, 자신들의 한이고 흠이라고 하였다. 당초 정경세가 세상을 떠났을 때 가문의 형편이 좋지 않아, 정경세의 사위였던 宋浚吉[1606~1672]이 뒷일을 맞게 되었고, 이에 송준길은 조카의 교육과 더불어 정경세의 문집인 『愚伏集』의 편찬도 책임졌었다. 당시 송준길은 정경세의 遺書를 바로 옮겨 교정하고, 行狀은 남은 자료를 모으고 가려낸 다음 지었으며, 諡狀도 믿을 만한 사람에게 맡겨 문집을 편찬하였는데, 그 과정에 대하여 정경세의 동문이었던 李埈[1560~1635]도 칭송하였다. 그리고 이때 무엇보다 정경세의 후학과 후손들은 연보 편찬에 정성을 다하였다. 經筵에서의 기록은 사적인 것이 없기에 『堂后日歷』, 즉 『承政院日記』의 내용을 기본으로 하고, 그 외 여러 자료와 墓誌의 내용 가운데 사적인 것을 배제하고, 근거 있는 내용만 뽑아 편찬했다고 한다. 그렇게 편찬된 연보는 정경세의 후손 鄭道應[1618~1667]이 받아서 집안에 보관하였고, 이를 鄭宗魯[1738~1816]가 手書하였으며, 뒤에 遺訓으로 목판에 새기니, 중요하게 여기는 바가 옥석을 지키는 것과 같았다. 그리고 이는 본손만이 아니라 鄕隣의 가문들도 함께한 것임을 강조하였다.

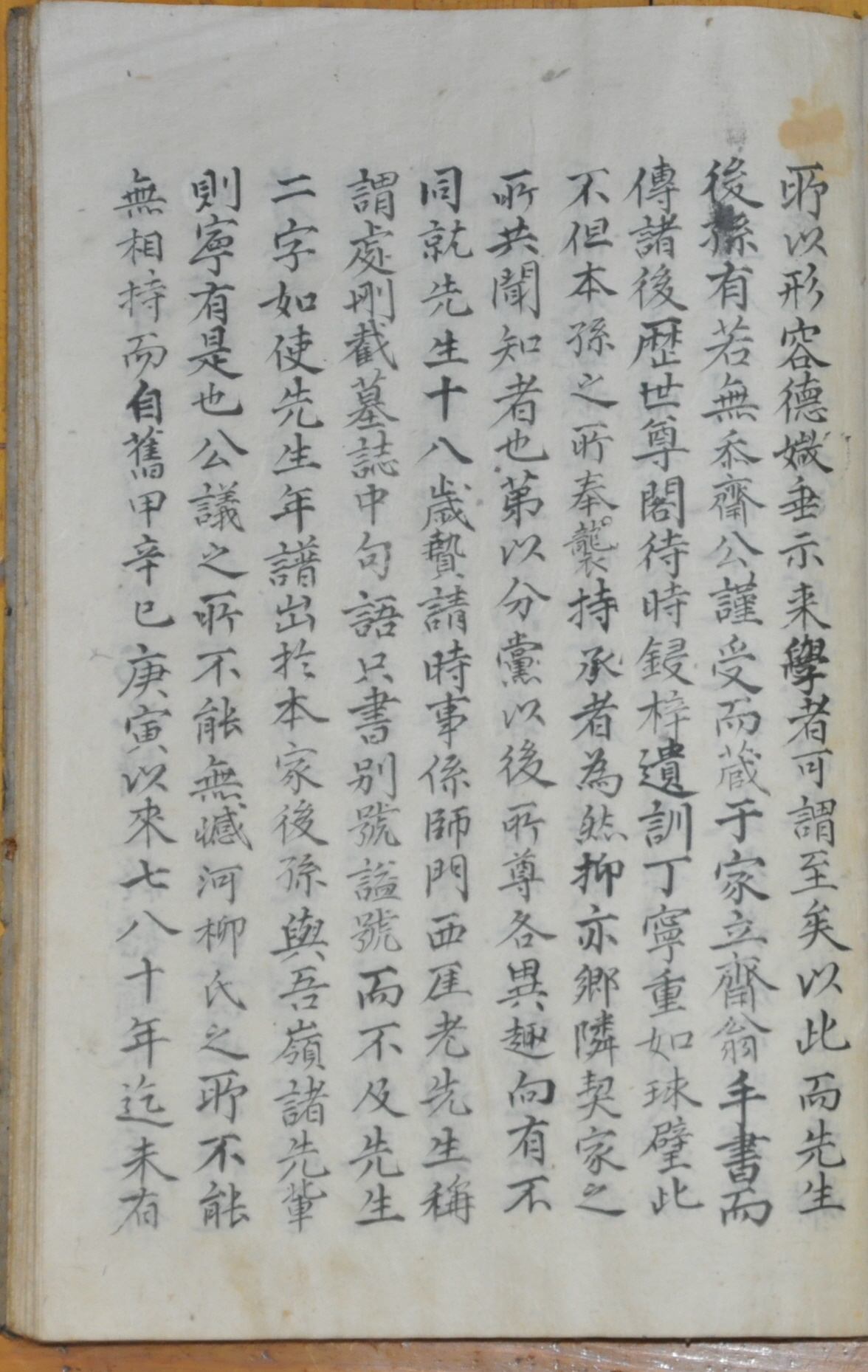

그러나 分黨 이후 존경하는 바가 달라져 이해하는 방향도 어긋나게 되었고, 결국 문제가 발생하게 되었다. 그것은 정경세와 그의 스승 류성룡과의 관계를 언급하는 문구에서 드러났다. 통문에 따르면 정경세는 18세 때 류성룡의 문인이 되었기에 ‘西厓老先生’이라 칭해야 하지만, 墓誌의 구절에서는 이것이 刪截되고, 別號와 諡號만을 쓴 채 ‘先生’이라는 2字는 언급되지 않았다. 그리고 이를 따라 연보가 엮여졌고, 본가의 후손과 영남의 여러 사림들이 적은 것도 이와 같았다고 한다. 결국 이것이 반영되어 1821(순조 21) 별집이 간행되고, 1830년(순조 30)에는 연보가 간행되었다. 이로부터 지금까지 70~80년이 지났으나, 의견이 하나로 통일되지 않았다. 즉, 정경세가 류성룡의 문인임에도 불구하고, 그의 연보에는 류성룡을 ‘선생’이라 표현하지 않았기 때문에, 류성룡의 후손인 하회의 류씨들의 문제를 제기하였던 것이다. 여기다 연보를 작성한 송준길의 가문이 南人이었던 류성룡·정경세 가문과 달리 西人·老論이라는 것이 갈등 증폭의 요인으로 볼 수 있다.

이와 같은 이유로 두 가문 사이에 갈등이 발생하게 되자, 정경세의 후손과 후학이 세거하고 있는 우산 측에서 문구를 쉽게 바꾸지 못한 이유와 개정안을 제시하였던 것이다. 먼저 우산 쪽에서 원본의 내용을 바꿀 수 없는 이유로 제시한 것은 정경세의 연보가 송준길의 문집인 『同春堂集』에도 수록되어 있다는 점이다. 『동춘당집』은 1682년(숙종 8) 왕명에 의해 간행되었는데, 여기에는 송준길이 쓴 정경세의 연보도 있었다. 또 1789년(정조 13) 국왕의 명으로 정경세의 유서·별집·연보 등이 올려 졌는데, 국왕이 이를 열람하고 8년 뒤인 1796년(정조 20)에 친히 家廟에다 祭文을 보내 致祭한 사실이 있었다. 즉, 국왕의 명으로 간행하고 열람한 연보를 신하된 입장에서 쉽게 바꿀 수 없었다는 것이다. 그래서 지난번 연보를 그대로 간행한 것은 결코 송준길과 가까워서가 아님을 강조하며, 하회의 류씨들도 강경하게 반대만 하지 말고 事體를 헤아려 주기를 당부하고 있다. 덧붙여 趙絅[1586~1669]이 찬한 정경세의 神道碑銘에서도 류성룡을 말할 때 시호와 별호만을 사용한 예를 들며, 당시 공론은 이런 문구에 대해 문제 삼지 않았음을 거듭 강조하였다.

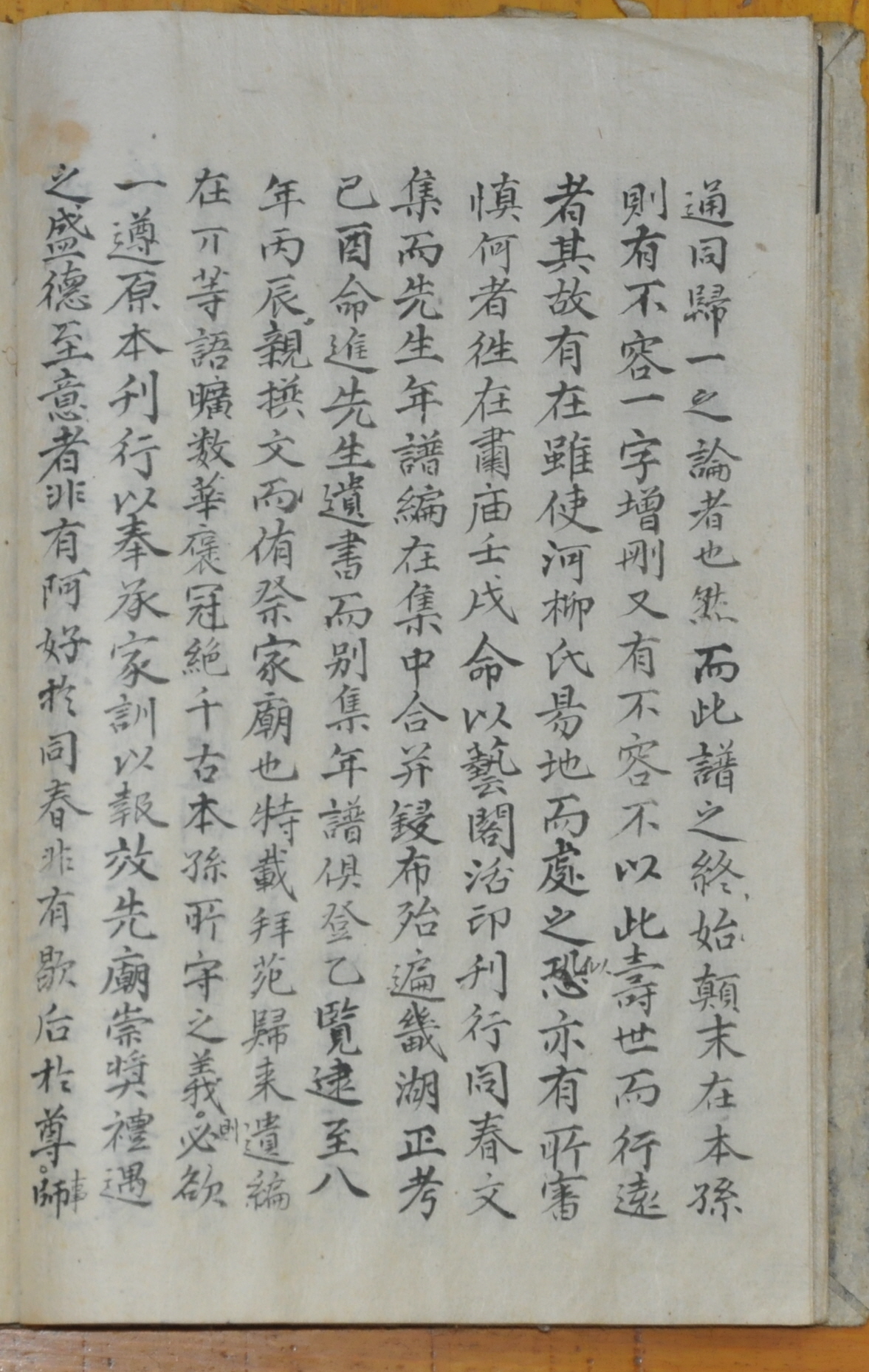

이어 자신들이 이 문제를 해결하기 위하여 본손이 직접 懷德으로 가서 송준길의 후손을 대면한 사실도 언급해 놓았다. 이때 정경세의 본손으로 회덕에서 송준길의 후손에게 ‘선생’이라는 문구를 사용하지 않아 문제가 발생하였음을 설명하였고, 정경세가 18세 때 류성룡의 문인이 된 사실을 잘 샆피지 않고 당시 연보를 편찬하였음을 인정받았다고 하였다. 거기다 송준길의 후손이 직접 언급하지는 않았지만, 향후 『우복집』과 『동춘당집』에 나란히 수록된 정경세의 연보를 함께 개정하는 것을 서로 공감했다고 장담하고 있다. 실제 『동춘당집』의 정경세 연보에는 정경세가 류성룡의 문인이 되었을 때, 정경세는 ‘先生??歲’라 높인 반면, 류성룡은 시호와 별호만을 사용하였었다. 그러면서 양가가 함께 고치지 않고, 우리만 다섯 글자를 채워 넣는다면 하회의 류씨들이 만족하지 못하고, 불평이 생길 것임을 우려 하였는데, 여기서 다섯 글자는 ‘受業柳先生’을 뜻한다.

통문 후반부에는 중재안이 언급되어 있다. 두 가문이 더 이상 이 일로 대립해서는 안 된다고 판단하여, 本所, 즉 愚山修?所에서 모임을 가지게 되었다. 여기서 서로 흡족할 만한 것을 상의하게 되었고, 하회의 류씨 회중에서는 본손이 왕복하는 가운데 "執贄請業于西厓柳先生門" 11자를 보내왔다. 그러나 이 글은 잘못된 것이 없고 중요한 줄거리를 전하고 있지만, 字句의 重疊이 보이며, 학식이 있고 눈이 있는 자가 본다면 막힘이 없지 않다고 볼 수 있는 까닭에, 류성룡의 연보에 실려 있는 "謁退溪李先生受近思錄等書"의 예를 따라 "謁西厓柳先生受爲學之序"라는 11자로 개정하는 것으로 뜻을 모았다. 그러나 덧붙여 여전히 두려운 것이 있다고 하였다. 하나는 ‘淵源’, ‘再傳’이라는 글의 뜻이 비슷하다는 것, 또 하나는 원본에서 인용된 이준의 묘지 가운데 闕遺가 있다는 것이다. 이는 『우복집』의 연보를 수정한다고 해도, 『창석집』에 수록된 묘지는 그대로라는 점을 지적한 것이다. 앞 구절에서 장담은 했지만 실제 『동춘당집』의 연보도 끝내 개정되지는 않았다. 그렇기 때문에 이러한 점까지 감안하여 선처해 줄 것을 바라면서, 앞서 언급한 11자로 『우복집』의 연보를 새길 것이니, 잘 살펴 주기를 당부하였다.

자료적 가치

본 통문에서 나타나는 갈등의 원인은 文字是非이다. 분명 정경세가 류성룡의 문인이었지만, 정경세의 연보에서 류성룡에게 ‘선생’이라는 존칭이 생략되어 있었기 때문에 갈등이 발생하였다. 전통시대 ‘선생’은 학자에게 붙이는 극존칭으로 조상을 추숭하는 후손들 입장에서는 이 단어의 사용 여부가 매우 민감한 사안이 될 수밖에 없었다.

그런데 두 가문의 갈등은 단순한 문자시비가 아니었다. 조선후기 이후 사족의 사회적 지위가 약회되는 가운데, 조상추숭사업에 전념하는 모습을 보여주었다. 조상의 권위를 재활용함으로써 가문의 권위도 높이고, 나아가 사족으로서의 사회적 지위를 강화해 나가려고 했던 것이다. 그러나 이러한 조상추숭사업이 경쟁적으로 진행되다 보면, 다른 가문 선조의 권위와 충돌하게 되고, 이러한 우열의식에서 비롯된 여러 시비가 발생하였던 것이다.