자료의 내용

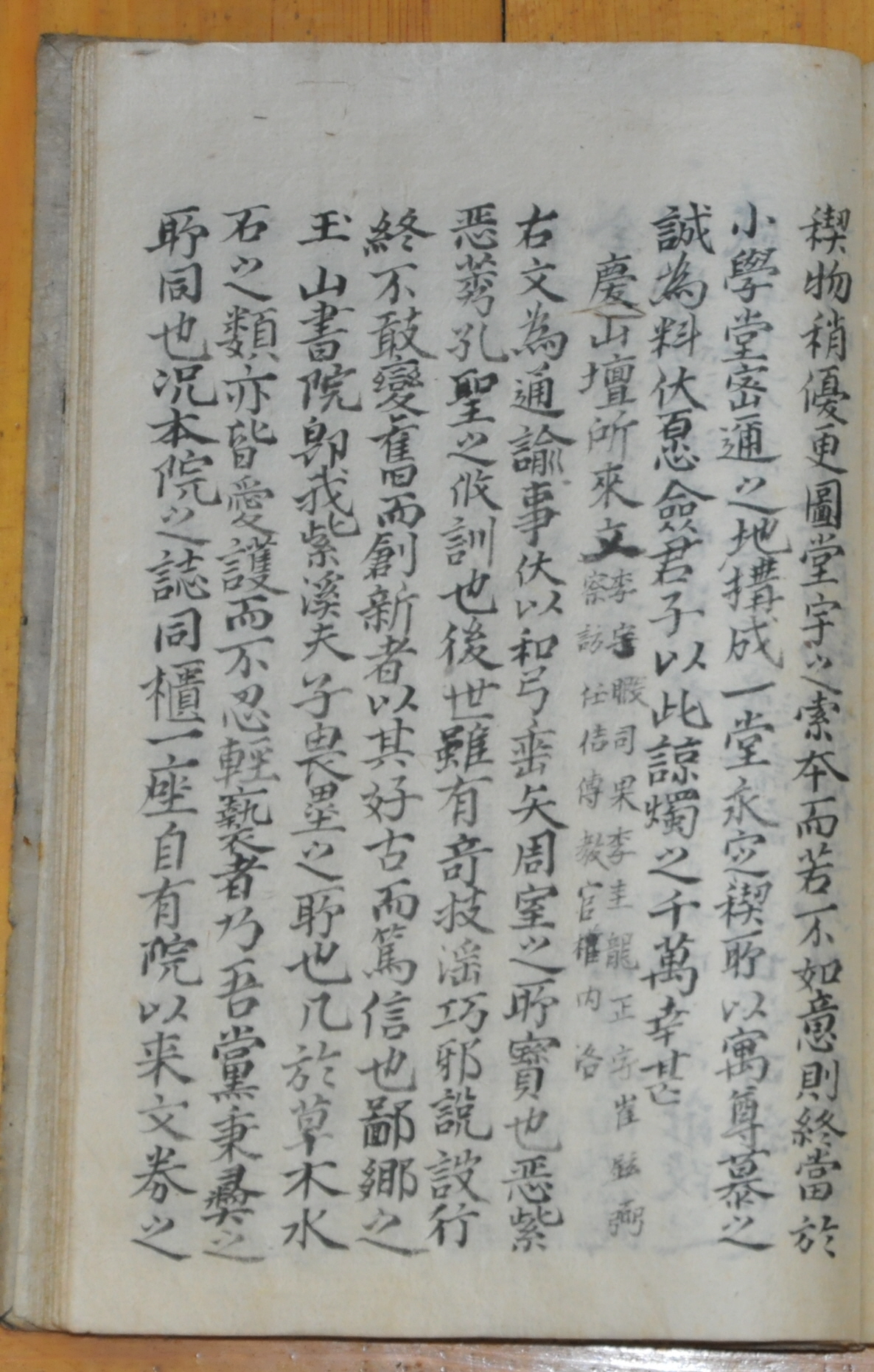

1917년경 慶尙北道 慶州郡의 景山壇所 유림 李宇睱, 司果 李圭龍, 正字 崔鉉弼, 察訪 任佶傅, 敎官 權內洛 등이 경상북도 達城郡의 道東書院 유림에게 보낸 통문이다. 이 통문은 도동서원에서 엮은 『各處通文謄草』 第一에 「慶山壇所來文」이란 제목으로 수록되어 있다. 통문의 제목에 '慶山壇所'로 되어 있으나, 이는 '景山壇所'의 오기이다. 자료에 통문 발급 시기는 기재되어 있지 않은데, 본문에 '작년 병진년'이라는 구절이 나오는 것으로 보아 1917년에 발급된 것으로 추정된다. 실제 1917년 윤2월, 같은 사안으로 안동의 陶山書院과 퇴계문중이 수급한 통문 및 간찰이 한국국학진흥원에 소장되어 있다.

통문은 경주 玉山書院 문서 궤짝이 새롭게 주조되면서 발생하였다. 그리고 이 갈등은 조선후기부터 불거진 옥산서원 원임직을 둘러 싼 嫡庶 갈등으로 거슬러 올라간다. 옥산서원에 祭享된 晦齋 李彦迪[1491~1553]의 후손이 적파와 서파로 갈라져, 옥산서원을 둘러싸고 갈등하고 있었는데, 그 과정에서 어떠한 연유로 적파가 문서 궤짝의 열쇠를 가져가 버린 것이다. 이에 서파는 열쇠를 새로 주조하게 되고, 두 세력 간의 갈등은 깊어지게 되었다. 통문을 발급한 경산단소는 이언적의 장손인 李宜潤 李宜潤[1564~1597]을 제향하는 서원이었으나, 興宣大院君의 서원훼철령으로 철폐되어 당시에는 경산단소로 운영되고 있었다. 즉, 경산단소는 적파의 입장에서 열쇠를 새로 주조한 세력을 공토하고자 본 통문을 발급하였던 것이다.

이와 관련하여 「경산단소래문」의 대략은 다음과 같다. 통문 서두에서는 먼저 和弓과 垂矢는 周나라 왕실이 보배로 여기는 것이니, 자주색을 미워하고 가라지를 미워하는 것은 孔子의 가르침이라고 하면서, 後世에 비록 奇披淫巧와 邪說이 設行되고 있어도, 끝내 감히 舊禮를 바꾸어, 새로운 예를 만들어내지 못하는 것은 옛 것을 좋아하고 돈독하게 믿기 때문이라고 하였다. 이어 우리 고을 옥산서원은 곧 우리 紫溪夫子 이언적이 畏壘한 곳이고, 무릇 草木과 水石 같은 것 또한 모두 愛護하셨던 것이기에, 차마 경솔히 할 수가 없는 것은 곧 吾黨의 타고난 천성이 같기 때문이라고 하였다. 그렇기에 本院의 기록물을 한 궤짝에다 함께 보관함은 서원이 생긴 이래 생산된 文券과 圖署를 소장하기 위해서이며, 이를 자물쇠로 奉守하고, 열쇠는 有司가 傳受해 온 것이 거의 400년에 이르렀으니, 鄕道의 유림과 姓孫의 祖父 이상 手澤이 여기에 함께 남아 있어, 또한 화궁과 수시에 견줄 수가 있으나, 자주색과 가라지가 어지럽힐 수 없는 것임은 명백하다고 하였다. 故事와 공자의 말을 빌려, 옛 것을 그대로 전수함이 마땅함을 강조한 것인데, 궁극적으로 열쇠를 새롭게 주조하는 세력을 비판하고자 언급한 것이다.

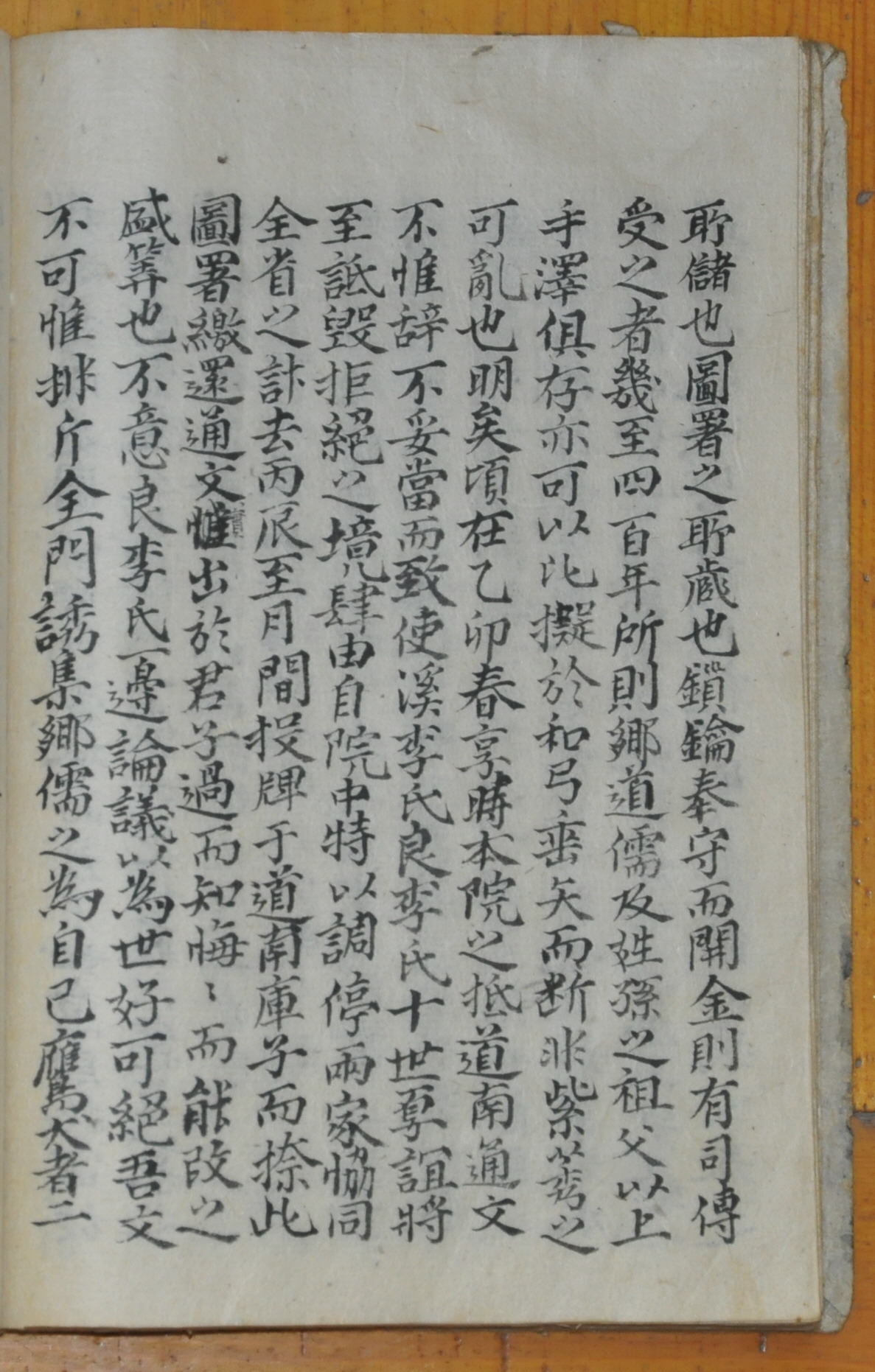

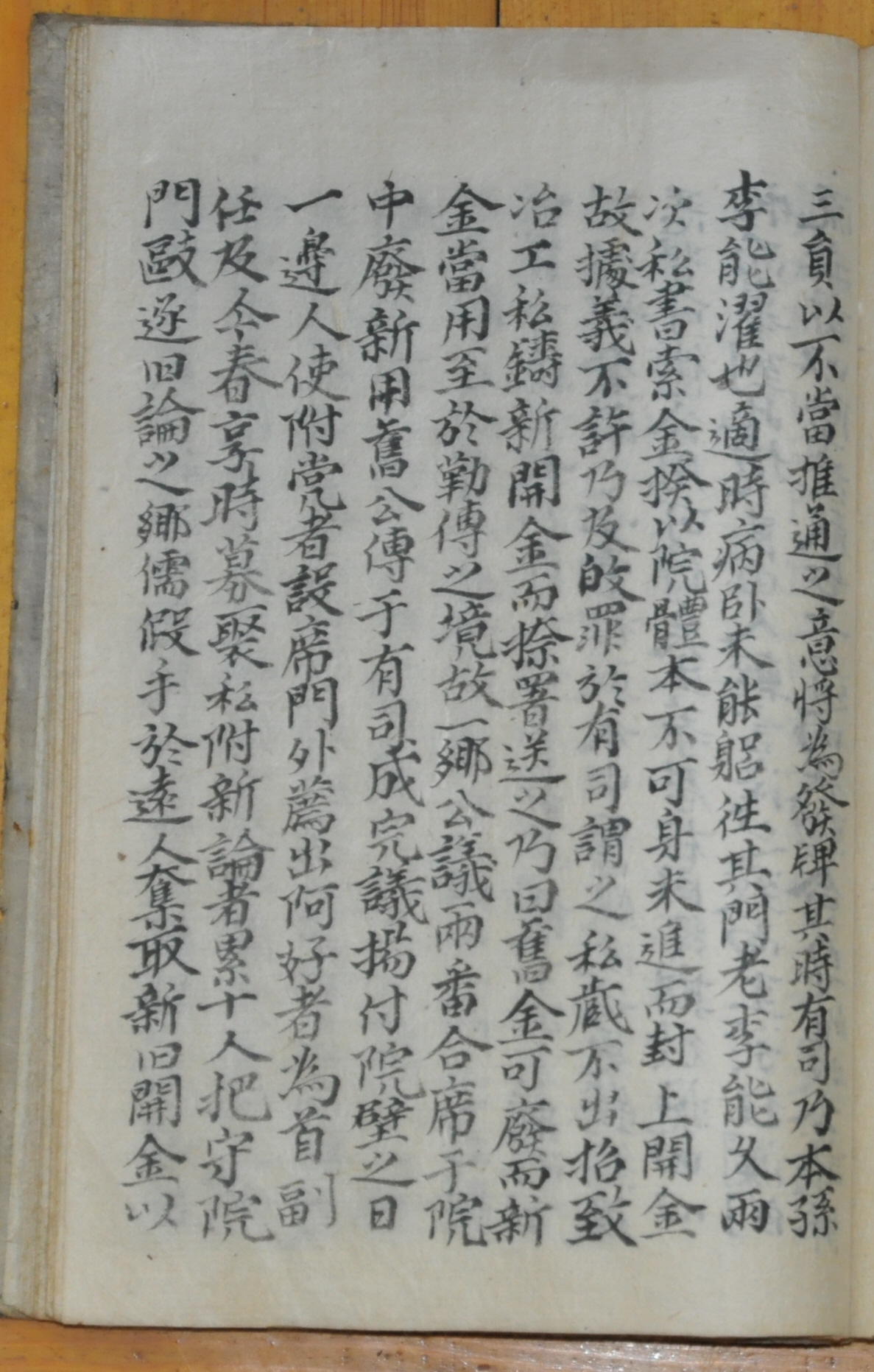

통문 중반부에는 열쇠를 새롭게 주조하게 된 경위가 언급되어 있다. 먼저 지난 1915년 春享 때 옥산서원이 道南壇所에 통문을 보냈는데, 말이 타당하지 않을 뿐만 아니라, 10세 동안 厚誼로 지내온 溪李氏와 良李氏로 하여금, 장차 詆毁하고 拒絶하는 지경에 이르게 했다고 하였다. 여기서 계이씨는 서파가 세거하는 경주 玉山의 이씨이며, 양이씨는 적파가 세거하는 경주 良洞의 이씨이다. 이때 도남단소에 보낸 통문의 내용은 확인되지 않지만, 옥산서원 입장에서는 오랫동안 지속되었던 적서갈등을 심화시킬 수 있던 내용이었던 것 같다. 그래서 옥산서원 측이 특별히 兩家를 조정하기 위하여, 작년 1916년 11월 사이 도남단소 庫子에게 牌旨를 보내어, 이 圖署를 날인하여 통문을 반환 받았으니, 실로 군자의 과오는 뉘우 칠 줄 아는데서 나오고, 뉘우치면 능히 이 속셈을 고칠 수가 있다고 평가하였다. 그러나 뜻하지 않게 양이씨가 한편으로 논의하여 世好를 끊었으며, 그러는 사이 鄕儒를 꾀어 모아 스스로 鷹犬이 된 자가 2~3원이니, 미루어 통하는 뜻이 부당하다고 하였다. 도남단소에 통문이 발급되는 사이 적서 간의 문제가 더욱 심해졌고, 적파가 문서 궤짝의 열쇠를 가져가 버리는 일이 벌어진 것으로 추정된다. 그리고 이때 고을 유림과 모의한 세력이 사단을 일으켰음을 지적하고 있다. 이어 통문에서는 당시 유사는 본손 李能濯이었는데, 마침 병으로 누워 있었기에 門老 李能允을 찾아갈 수 없어서, 양차에 걸쳐 私書를 보내 서원의 체모를 헤아려서 열쇠를 찾으려고 하였으나, 직접 나가지 않고, 열쇠를 封上하려는 까닭에 義에 의거하여 불허했다고 하였다. 여기서 이능탁은 1916년 8월 옥산서원 유사를 맡은 인물이며, 이능윤은 1915년 8월부터 1916년 8월까지 원장을 맡았던 인물이다. 그렇게 열쇠를 사사로이 보관하고 내어 놓지 않으니, 冶工을 招致하여 새로운 열쇠를 주조하게 되었고, 이 사실을 捺署하여 말하기를 옛 열쇠는 폐하고 새롭게 열쇠를 만들었으니, 당장 필요한 데로 쓴다고 하여, 이것이 강제로 전하는 지경에 이르렀다고 하였다. 적파 쪽이 옛 열쇠를 가져가버리자, 서파 쪽에서 열쇠를 새롭게 주조하였고, 앞으로 이것을 사용하겠다고 통보하였던 것이다. 그러자 一鄕 유림이 두 차례에 걸쳐 옥산서원에서 합석하여 이 문제를 논의하였고, 그 결과 새 것을 폐하고, 옛 것을 유사에게 전하는 것으로 完議했다고 한다. 서파가 새롭게 열쇠를 주조하자, 적파가 고을 유림을 모아, 옛 것을 사용하는 것으로 公議를 모은 것인데, 이 조치는 바로 서파의 반발을 불러일으키게 된다. 그래서 그 완의를 서원 벽에다 붙여 게시하는 날, 한 편으로 당에 붙은 사람들이 문밖에서 자리를 만들어, 阿好者들을 薦出하여 서원의 수임과 부임으로 삼았고, 올 봄 춘향 때 이르러서는 사사로이 붙은 新論者 수 십 인을 모아서, 서원 문을 지킨 채, 舊論을 펼치는 鄕儒를 毆逐했다고 한다. 또 멀리 있는 사람들의 손을 빌어 新舊 열쇠를 탈취하였고, 大享을 행한 다음 두 열쇠를 破碎하여 물 안에다 넣어 던져 버린 채, 또 하나의 열쇠를 새롭게 주조했음을 밝혀 놓았다. 여기서 '신론'은 열쇠를 새롭게 만드는 세력이며, '구론'은 옛 열쇠를 그대로 사용하자는 세력이다. 각각 서파와 적파를 지지하는 유림인데, 이 문제로 인해 물리적인 충돌도 일어났음을 유추해 볼 수 있다.

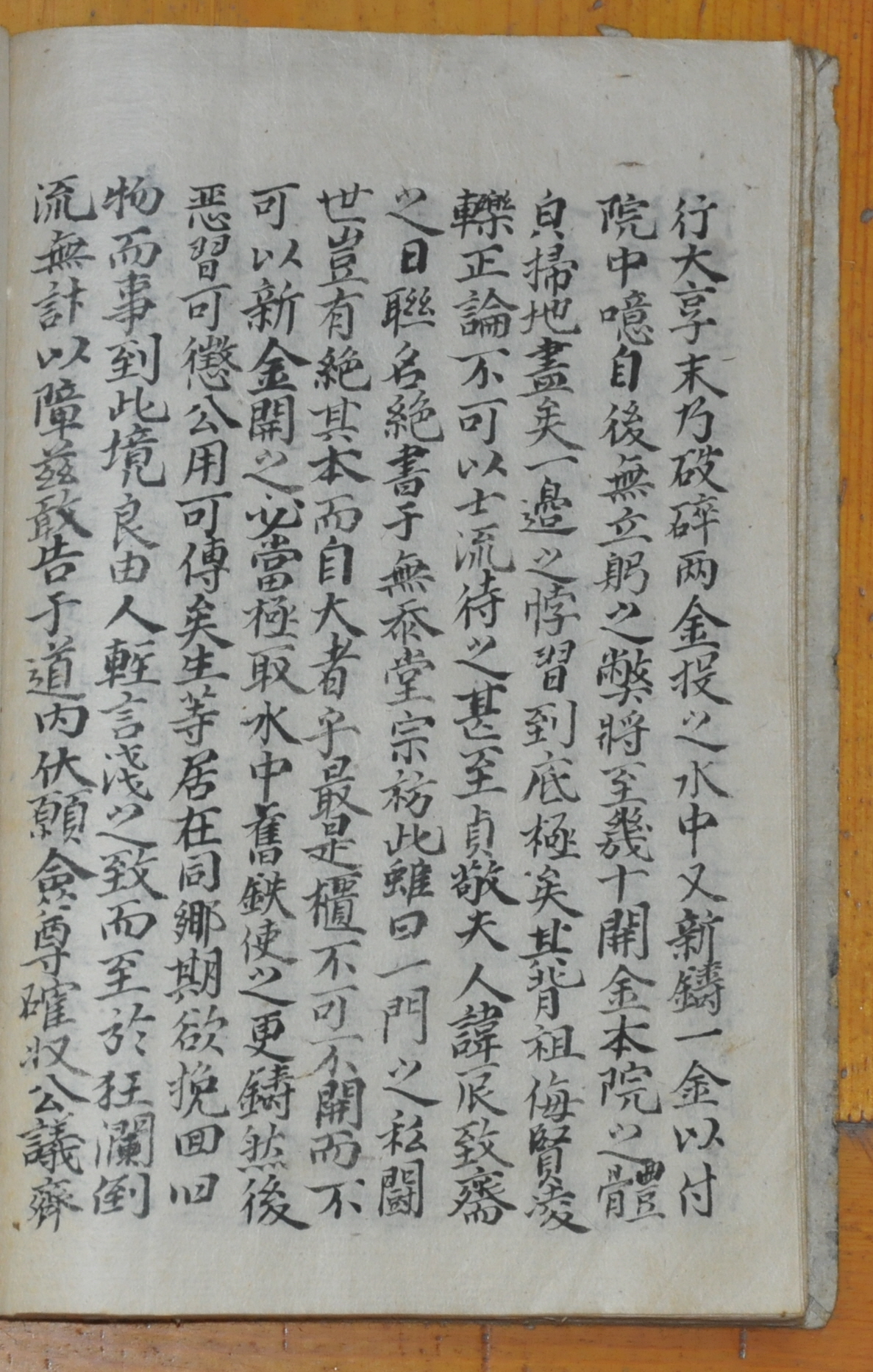

이어 통문 후반부에는 '신론'을 주장하는 자들의 행태를 극렬하게 규탄해 놓았다. 이에 따르면, 이런 문제로 장차 몇 십 개의 열쇠가 만들어 질 수 있으니, 본원의 체모가 흔적도 없이 사라져 버렸음을 한탄하면서, 한 편으로 그들의 패려한 습속이 종극에 이르렀다고 하였다. 그것은 조상을 배반하고 현인을 모욕하며, 正論을 능멸하는 것이기에, 절대로 그들을 士類로 대우해서는 안 된고 하였다. 그러면서 貞敬夫人, 즉 이언적의 부인인 咸陽朴氏[1493~1576] 기일에 맞추어 致齋하는 날, 연명으로 無忝堂 종가와 절교하자는 편지까지 보냈다고 하였으니, 이는 비록 한 가문의 사사로운 싸움에 불구하지만, 그 근본을 끊는 행위이니 중대한 일이 아니라고 할 수 없다 하였다. 그리고 열쇠 문제에 관해서는 다시 한 번 새로 주조하는 것은 불가하다고 하였다. 만약에 궤짝을 열려고 하려면, 물 안에 던져버린 옛 열쇠를 건져내어, 이것으로 다시 주조하는 것이 옳다고 하였다. 이어 열쇠를 새로 주조한 세력에 대하여 진실로 사람의 말이 가볍고 천박함에 이르렀고, 심지어 미친 듯이 날뛰어 물이 역류하게 되었다며, 극력하게 규탄하였다. 통문 말미에는 이를 막을 방도가 없어 도내의 僉尊에게 본 통문을 보내어 아뢰게 되었으니, 公議를 모음 다음 한 목소리를 이들을 공토해 하나는 서원의 체모를 바로잡고, 둘로는 선비의 기강을 돈독히 되기를 바란다고 하였다.

자료적 가치

본 통문은 조선후기 이후 향촌사회에서 전개된 적서 갈등의 한 단면을 보여주는 자료이다. 옥산서원 원임직을 둘러 싼 갈등은 당시 일어났던 대표적인 적서 갈등이었다. 적서 간의 갈등은 서얼의 사회적 지위가 높아지고, 반대로 기존 재지사족의 권위가 약화되는 조선후기 이후 광범위하게 전개되었다. 특히 서얼들은 조직적으로 정부에 허통을 요구하였고, 18~19세기 동안 점진적인 허통이 이루어졌다. 조선 정부의 허얼 허통책은 곧 지방의 향촌자치기구인 향교·서원의 원임직 소통 요구로 이어졌고, 그 과정에서 적서 간 갈등이 심각하게 일어나기도 하였다.

이러한 흐름 속에 18~19세기 동안 옥산서원에서도 원임직을 둘러싼 적서 간의 갈등이 일어났던 것이다. 이 갈등은 19세기 후반 慶尙道觀察使의 개입으로 서파에 대한 疏通이 이루어지면서, 일단락되는 듯하였다. 그러나 두 세력 간의 앙금은 여전히 남아 있어, 이후에도 크고 작은 충돌이 일어났다. 본 통문에는 구체적으로 언급되어 있지 않지만, 옥산서원 문서 궤짝의 열쇠 문제도 서원 운영을 둘러 싼 두 세력 간의 갈등이 표출된 것으로 보여진다. 이러한 갈등 양상은 조선후기 이후 꾸준하게 전개된 신분제 해체의 한 양상이기도 하지만, 개항기~일제강점기 국내외 정세가 급속도로 변화해 가는 시대적 흐름 속에, 지리멸렬했던 재지사족의 한 단면을 보여주기도 한다.