1919년 慶尙北道 淸道郡 紫溪書堂 유림이 金馹孫·金大有·金致三 3인의 文集을 편찬하는 일과 관련해 의견을 묻고자 경상북도 達城郡의 道東書院 유림에게 보낸 통문

各處通文謄草 第一

자료의 내용

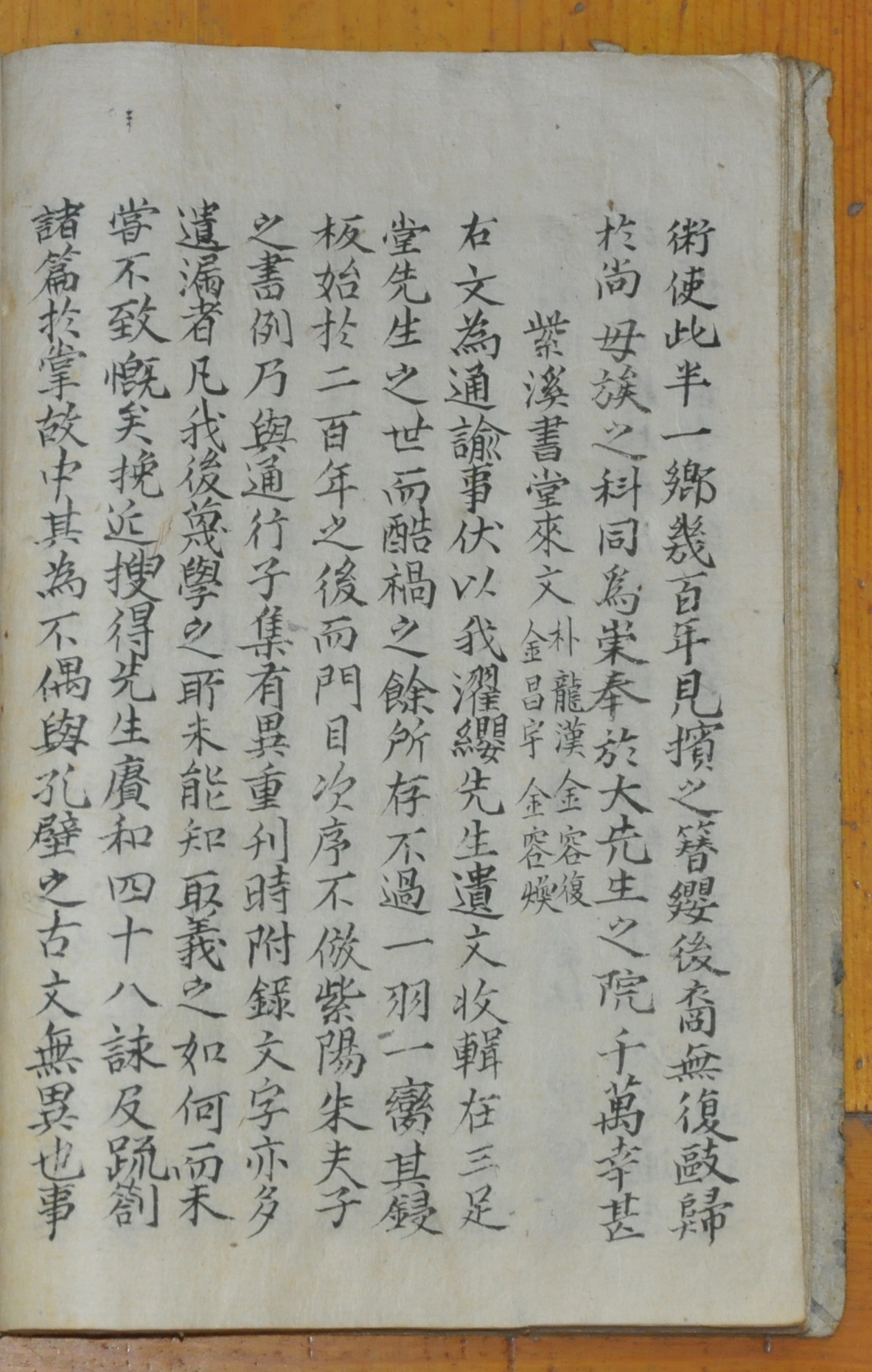

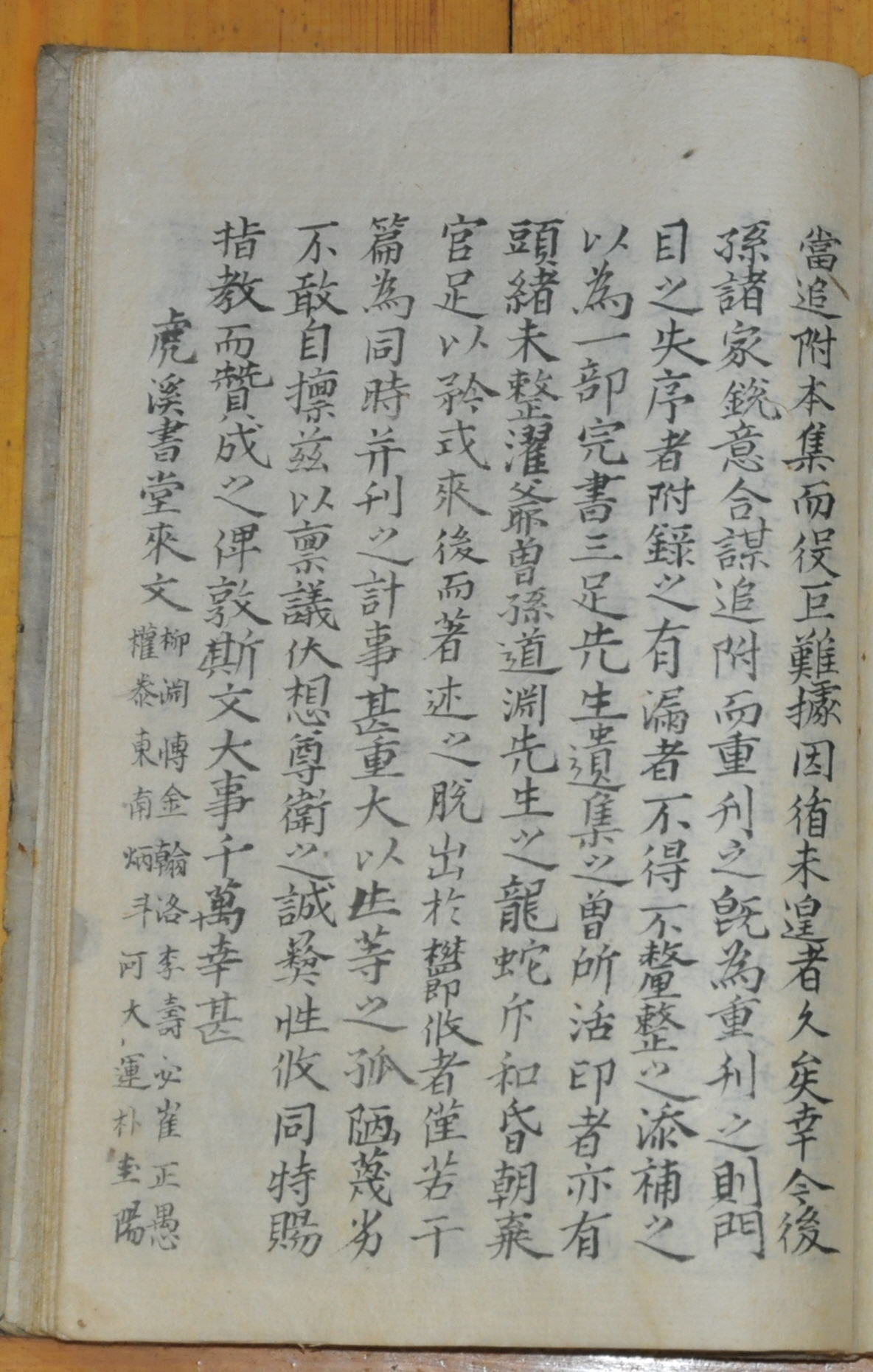

1919년 慶尙北道 淸道郡 紫溪書堂 유림 朴龍漢·金容復·金昌宇·金容煥 등이 경상북도 達城郡의 道東書院 유림에게 보낸 통문이다. 이 통문은 도동서원에서 엮은 『各處通文謄草』 第一에 「紫溪書堂來文」이란 제목으로 수록되어 있다. 본문에는 통문의 발급 연도가 기재되어 있지 않으나, 慶州 玉山書院에 1919년 9월 자계서당이 발급한 거의 동일한 내용의 통문이 소장되어 있어, 도동서원이 수급한 「자계서당래문」도 1919년에 발급된 것으로 추정된다. 자계서당은 1871년(고종 8) 興宣大院君의 서원훼철령으로 철폐된 紫溪書院을 계승한 것이다. 당시 자계서당 운영을 주도하던 金海金氏 일족과 지역 유림들이 주축이 되어 濯纓 金馹孫[1464~1498], 三足堂 金大有[1479~1551], 道淵亭 金致三[1560~1626]의 문집인 『濯纓集』, 『三足堂集』, 『道淵集』을 편찬하게 되었다. 이에 자계서당 측은 여러 유림에게 문집 간행에 대한 의견을 묻고자 본 통문을 발급하였던 것이다.

이와 관련하여 「자계서당래문」의 대략을 살펴보면 다음과 같다. 통문에서는 먼저 김일손이 남긴 글을 모으기 시작한 것은 조카인 김대유 世代 때부터였으나, 혹독한 災殃의 여파로 남은 글은 몸통에 붙은 깃털 하나, 살 한 점에 불과하다고 한탄하였다. 김일손이 戊午士禍 때 처형당한 관계로 문적이 모두 소실되었기 때문이다. 이에 사후 200년 뒤 문집 간행을 위한 판각을 시작하였는데, 나눈 條目과 그 차례가 朱子의 책에서 보인 例를 따르지 않고, 지금 통행되고 있는 여러 선생의 문집과도 다르다고 하였다. 또한 重刊 때 附錄의 文字 가운데 빠져나간 것들이 많으며, 실린 글 중에는 후생들이 제대로 알지 못하고 뜻을 취한 것이 있어 慨歎하지 않을 수 없다고 하였다. 그리고 최근 김일손의 和韻詩 48首와 疏箚 여러 편을 얻었다고 한다. 이러한 일은 孔子의 집 벽에서 古文이 나온 것과 다름이 없는 것으로 문집에 추가해 중간하는 것이 마땅하다고 하였다. 하지만 힘이 많이 들고 어려운 일이라서, 그렇게 할 겨를을 얻지 못하다가, 지금 다행히도 김일손의 후손 여러 집안이 단단히 마음을 먹고 계책을 합하여 부록을 추가하여 중간을 시도하게 되었다고 한다. 이에 조목들을 차례지우고 부록에 빠진 것들은 잘 정리하여 보충해서 한 권의 완전한 책으로 만들지 않을 수 없다고 하였다.

이상과 같이 통문에서는 먼저 김일손 문집을 중간하게 된 경위를 설명한 후, 뒤 이어 김대유·김치삼 문집의 편찬 경위도 설명해 놓았다. 이에 따르면 일찍이 활판으로 인쇄한 김대유의 遺集 또한 頭緖가 정리되지 않은 것이 있다고 하였다. 그리고 김일손의 증손인 김치삼은 임진왜란 때 왜구와의 화친을 반대했고, 광해군 때 벼슬을 버린 사실이 있는데, 이는 후세에 모범이 된다면서, 마침 火災를 벗어난 著述이 약간 남아 있다고 하였다. 그래서 이 세 사람의 문집을 동시에 함께 간행하려 하나, 일이 아주 중대하고 자신들로서는 감히 멋대로 결정할 수 없어, 이렇게 통문을 돌려 의견을 묻는다고 하였다. 그러면서 높은 어른을 지키려는 타고난 마음은 같을 것이니, 특별히 가르침을 내려주고 도와서 斯文의 큰일이 성사될 수 있도록 도와준다면 참으로 고맙겠다는 말로 통문의 끝을 맺고 있다.

자료적 가치

전통시대 先賢의 문집 편찬은 후손에 의해 이루어지는 것이 대부분이었다. 이럴 경우에도 후손들은 문집 편찬 이후, 발생할 수 있는 논란을 미연에 방지하기 위하여, 여러 유림의 공론을 얻어 문집 편찬을 진행하였다. 일제강점기 자계서당에서 선현 3인의 문집 편찬을 진행하던 모습도 그런 전통을 계승한 것이다.

『道東書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소 편, 영남대학교 출판부, 1997

『朝鮮後期 書院硏究』, 이수환, 일조각, 2001

1차 작성자 : 이광우