1907년 1월 慶尙北道 星州郡 柏洞의 全州李氏 유림이 『凝窩集』 훼판의 정당성을 호소하기 위하여 경상북도 玄風郡의 道東書院 유림에게 발급한 통문

各處通文謄草 第一

자료의 내용

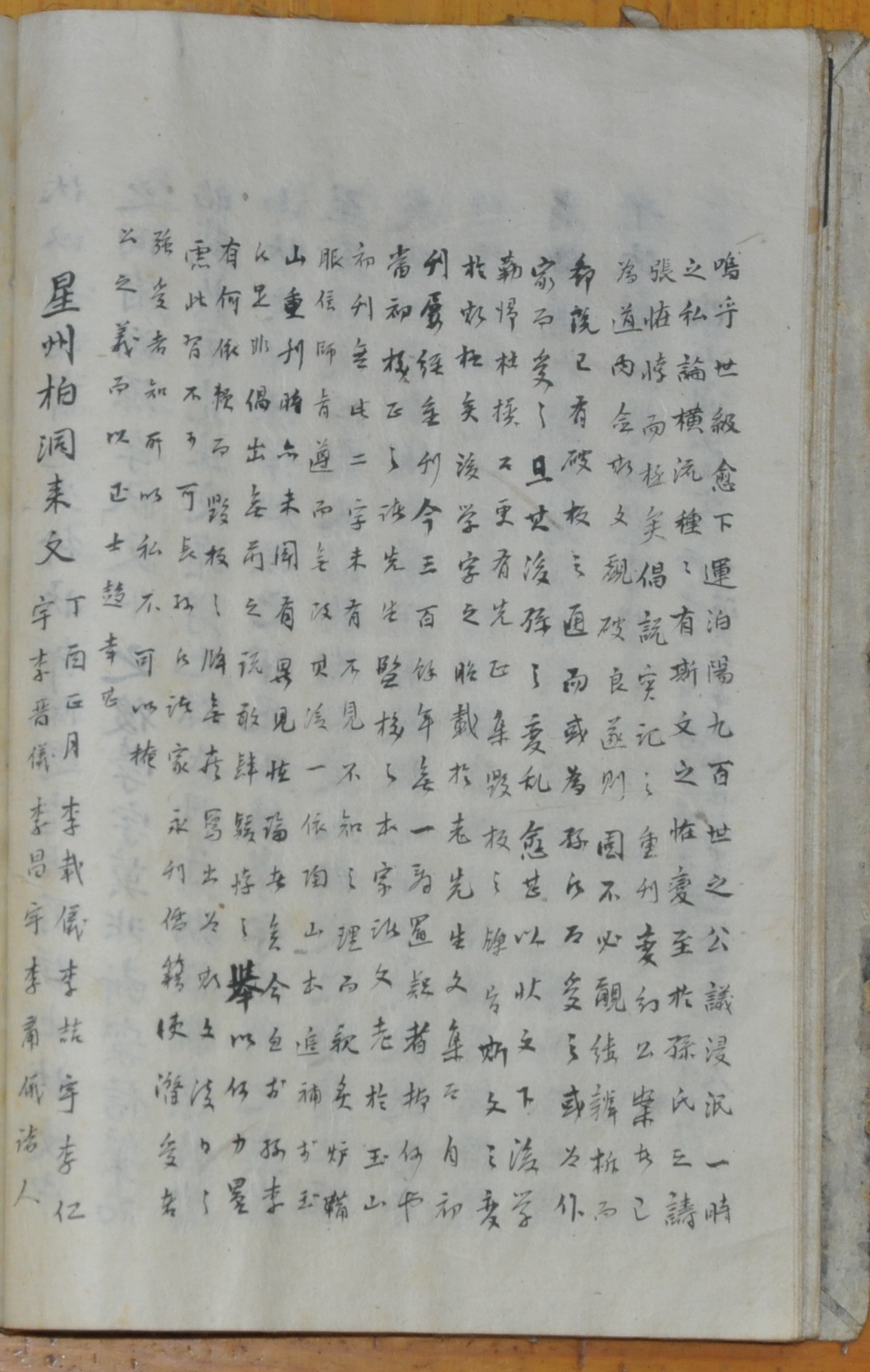

1897년(고종 34) 1월 慶尙北道 星州郡 柏洞에 세거하는 유림 李載儀·李喆宇·李仁宇·李晉儀·李昌宇·李肅儀 등이 경상북도 玄風郡의 道東書院 유림에게 발급한 통문이다. 이 통문은 도동서원에서 엮은 『各處通文謄草』 第一에 「星州柏洞來文」이란 제목으로 수록되어 있다.

통문은 晴暉堂 李承[1552~1596]의 후손인 백동 全州李氏 가문과 凝窩 李源祚[1792~1872]의 자손인 大浦[한개] 星山李氏 가문 간의 갈등 때문에 발급되었다. 이승을 배향한 新溪書院의 고유문을 이원조가 작성하였고, 이것이 『凝窩集』에 「新溪書院追享時告由文」으로 수록되었다. 그런데 전주이씨 측은 이원조가 처음 고유문을 쓸 때 이승을 ‘先生’이라 호칭하였는데, 그 자손들이 문집을 편찬하면서 ‘公’으로 고쳤음을 비난하였다. 이에 전주이씨는 누차 정정을 요구하였으나, 대포의 성산이씨는 요구에 응하지 않았다. 이에 이승 후손들이 직접 대포로 가서 고유문이 수록된 목판을 毁板하였다. 이에 두 가문 사이의 갈등은 더욱 심해지게 되고, 각기 고을과 도내의 鄕校·書院·祠宇 등지에 통문을 돌려 여론전을 펼치게 되었는데, 본 통문은 백동의 전주이씨 측이 도동서원에 자신들의 행위에 대한 정당성을 호소하기 위하여 발급한 것이다.

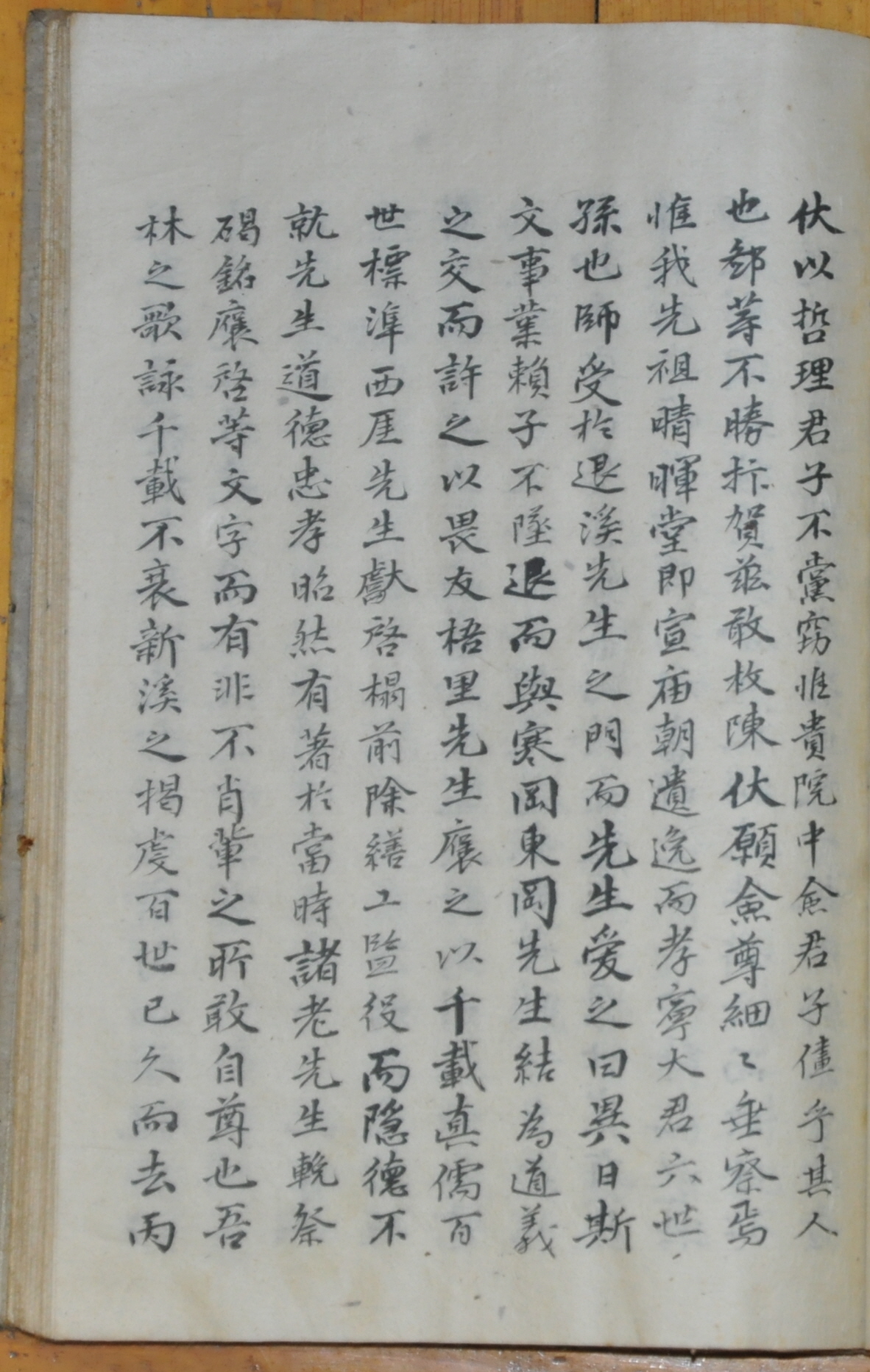

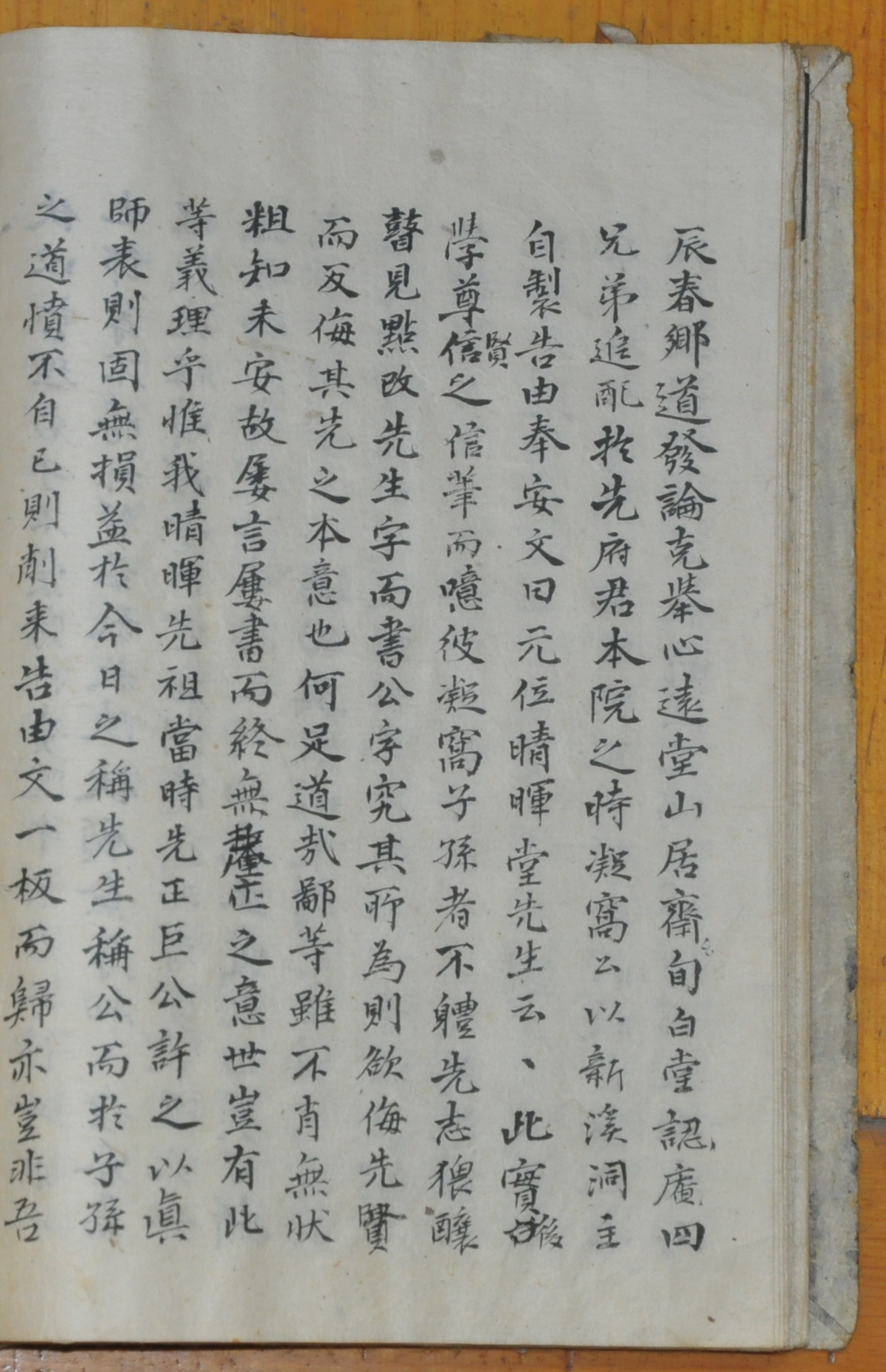

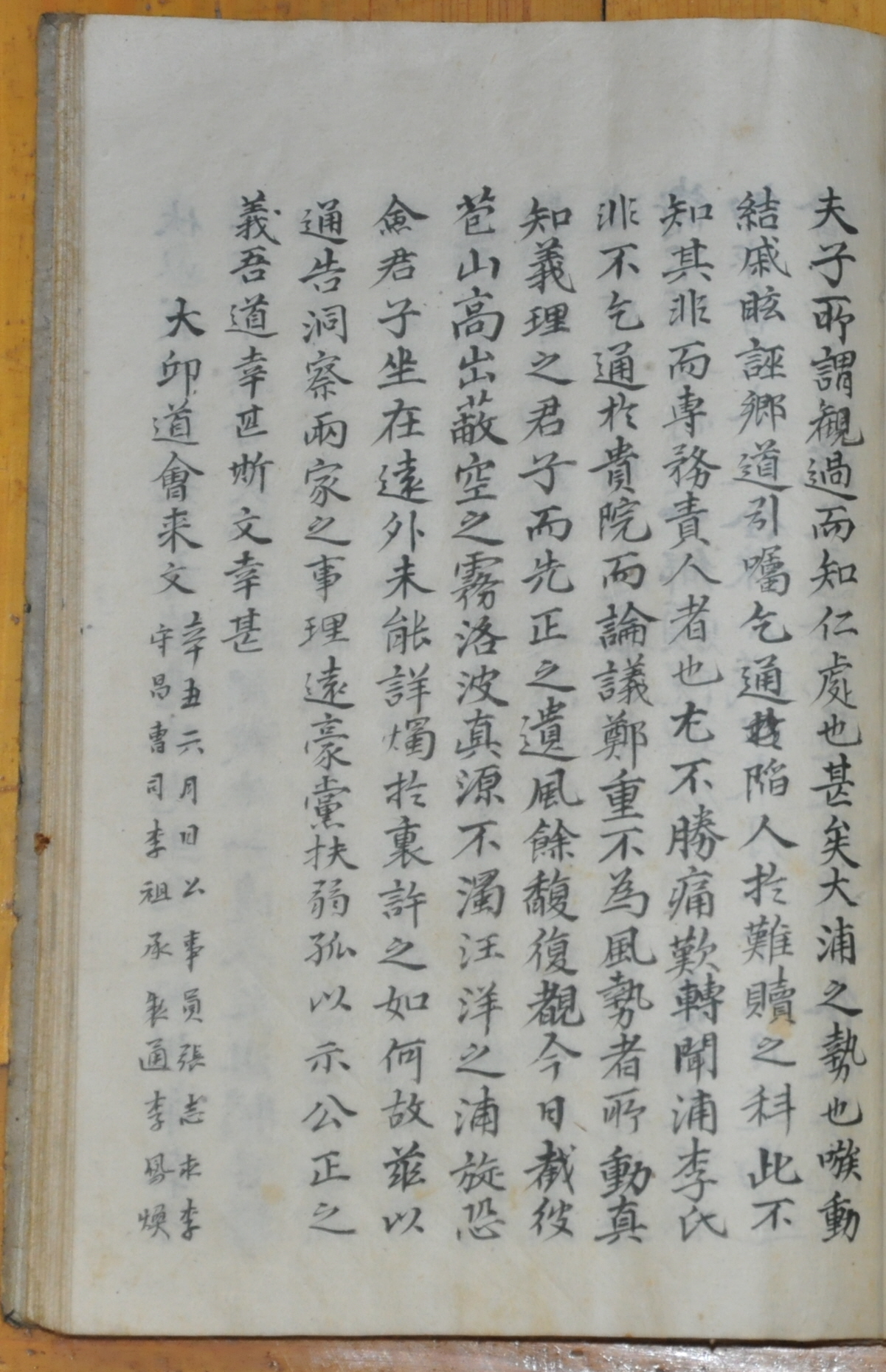

이와 관련하여 「성주백동래문」의 대략은 다음과 같다. 통문에서는 먼저 哲理한 군자는 偏黨을 짓지 않는데, 貴院, 즉 도동서원의 여러 군자야 말로 그러한 사람들이기에 기쁨을 이기지 못하고 사건의 전말에 대해 상세하게 말한다고 하였다. 훼판 사건 이후 대포의 성산이씨 가문을 지지하는 통문이 여러 군데서 발급되고 있었던 것과 비교해, 도동서원 측은 별다른 움직임을 보이지 않고 있었기 때문에, 군자는 편당하지 않는다는 표현을 통문 서두에 전제하였던 것이다. 이어 자신들의 현조인 이승의 업적을 칭송하였다. 이에 따르면 이승은 宣祖 연간 遺逸이고, 孝寧大君[1396~1486]의 6세손이라고 한다. 退溪 李滉[1501~1570] 문하에서 師受하였고, 寒岡 鄭逑[1543~1620], 東岡 金宇?[1540~1603]과 함께 ‘道義之交’를 맺었다. 또 畏友인 梧里 李元翼[1547~1634]은 그를 ‘千載眞儒’와 ‘百世標準’으로써 ??하였고, 西厓 柳成龍[1542~1607]은 임금에게 啓를 올려 그를 繕工監監役에 천거하였으나, 이승은 덕을 숨기고 나아가지 않았다. 그러면서 선생, 즉 이승의 도덕과 충효는 밝고 뚜렷하여, 당시 여러 老先生이 남긴 輓詞·祭文·碣銘·?啓 등의 문자에 드러남이 있으니, 불초한 후손들이 함부로 높인 것이 아님을 강조하였다. 그리고 사림들은 이승을 신계서원에 祭享하였는데, 지난 1896년[고종 33] 봄 고을과 도내에 의논이 일어나, 이승의 네 아들인 心遠堂 李堉[1572~1637], 山居齋 李?[1580∼1629], 旬白堂 李坰, 認菴 李?[1582∼1641] 4형제를 신계서당에 追配하게 되었는데, 그 과정에서 문제가 일어났다고 하였다. 예전에 이원조가 新溪書院의 洞主로 있으면서 自製한 告由奉安文, 즉 「新溪書院추향시고유문」에는 이승을 "晴暉堂先生"이라 云云하였었는데, 그 후 이원조의 자손이란 자들이 선조의 뜻을 體로 하지 않고, 외람되이 어두운 소견으로 ‘先生’이라는 글자를 ‘公’으로 고쳐 썼다고 하면서, 이는 先賢을 업신여기고자 함이나, 도리어 그 선조의 本意를 모멸하는 것이니, 올바른 길이 아니라고 규탄해 놓았다. 이어 불초한 자신들이 이를 바로 잡기 위하여 여러 번 말을 하고, 여러 번 편지를 보냈으나, 성산이씨는 끝까지 이를 바로 주지 않았다. 이에 전주이씨 측은 이승을 높이는 것이 옛 先正과 巨公이 인정한 것으로 그 칭호에 고침이 없어야 됨을 분명히 하고자, 고유문 1판을 삭제하고 돌아왔다고 하면서, 孔子의 말을 빌어 자신들의 행위를 "허물을 보고서 어짊을 안다"라고 평가하였다. 직접 대포의 성산이씨 가문을 찾아가서 고유문이 수록된 『응와집』을 훼판하였던 것이다. 이렇게 갈등의 골이 격해지자, 대포의 성산이씨 가문은 고을과 도내에 여론을 일으켜 전주이씨의 행위를 규탄하는 통문을 돌리게 되고, 여러 곳에서 성산이씨를 지지하는 통문을 보내오게 되었다. 이러한 현상에 대하여 전주이씨는 통문에서 대포의 성산이씨가 자신들의 세력으로서 姻戚들과 결탁하여, 여러 곳에 미혹된 통문을 보내오도록 구걸하고 있으니, 매우 통탄스러운 일이라고 비난하였다. 통문 마지막에는 아직까지 대포의 성산이씨 가문에 동조하지 않은 도동서원과 현풍군의 유림에게 先正의 遺風이 남아 있음을 칭송하며, 자신들에 대한 지지를 호소하고 있다.

자료적 가치

조선후기 이후 가문의식의 확산에 따라 광범위하게 전개된 문중 간 鄕戰을 보여주는 사례이다. 문중 간 향전은 주로 顯祖를 추숭하는 과정에서 발생하였다. 여기에는 현조 추숭을 통해 해당 가문의 권위를 높임과 동시에 재지사족의 지위를 확보하려는 의도가 반영되어 있다. 특히 사회·경제적 변화로 향촌사회에서 재지사족의 권위가 약회되는 조선후기 이후 이러한 조상추숭사업이 경쟁적으로 진행되었고, 그 과정에서 현조의 師承關係, 序次 문제, 그리고 文字是非 등으로 인한 각종 갈등이 일어났던 것이다.

본 통문에서 확인되는 성주군의 전주이씨와 성산이씨 간의 갈등은 일종의 문자시비에 해당된다. 전주이씨 측에서는 자신들의 현조인 이승에 대하여 학자의 극존칭인 ‘선생’으로 표기하기를 원했지만, 성산이씨 측은 ‘선생’ 보다 낮은 ‘공’이라는 용어로 표기함으로써 두 가문 간 갈등이 발생하였다. 특히 주목되는 것은 해당 시비가 가문 간 갈등에 그친 것이 아니라, 해당 가문과 이해관계가 있는 여러 가문 및 향교·서원·사우 등의 유림들이 이 문제에 개입하고 있다는 점이다. 이들은 통문 유통을 통하여, 지지 세력을 확보해 나갔는데, 이러한 모습은 당시 향촌사회에서 여론이 형성되어 가는 과정을 보여주기도 하지만, 개항기~일제강점기 국내외 정세가 급속도로 변화해 가는 시대적 흐름 속에, 지리멸렬했던 재지사족의 한 단면을 나타내기도 한다.

『道東書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소 편, 영남대학교 출판부, 1997

『朝鮮後期 書院硏究』, 이수환, 일조각, 2001

1차 작성자 : 이광우