1918년 慶尙北道 慶州郡의 龜岡影堂 유림이 講堂 건립과 관련해 의견을 묻고자 경상북도 達城郡의 道東書院 유림에게 보낸 통문

各處通文謄草 第一

자료의 내용

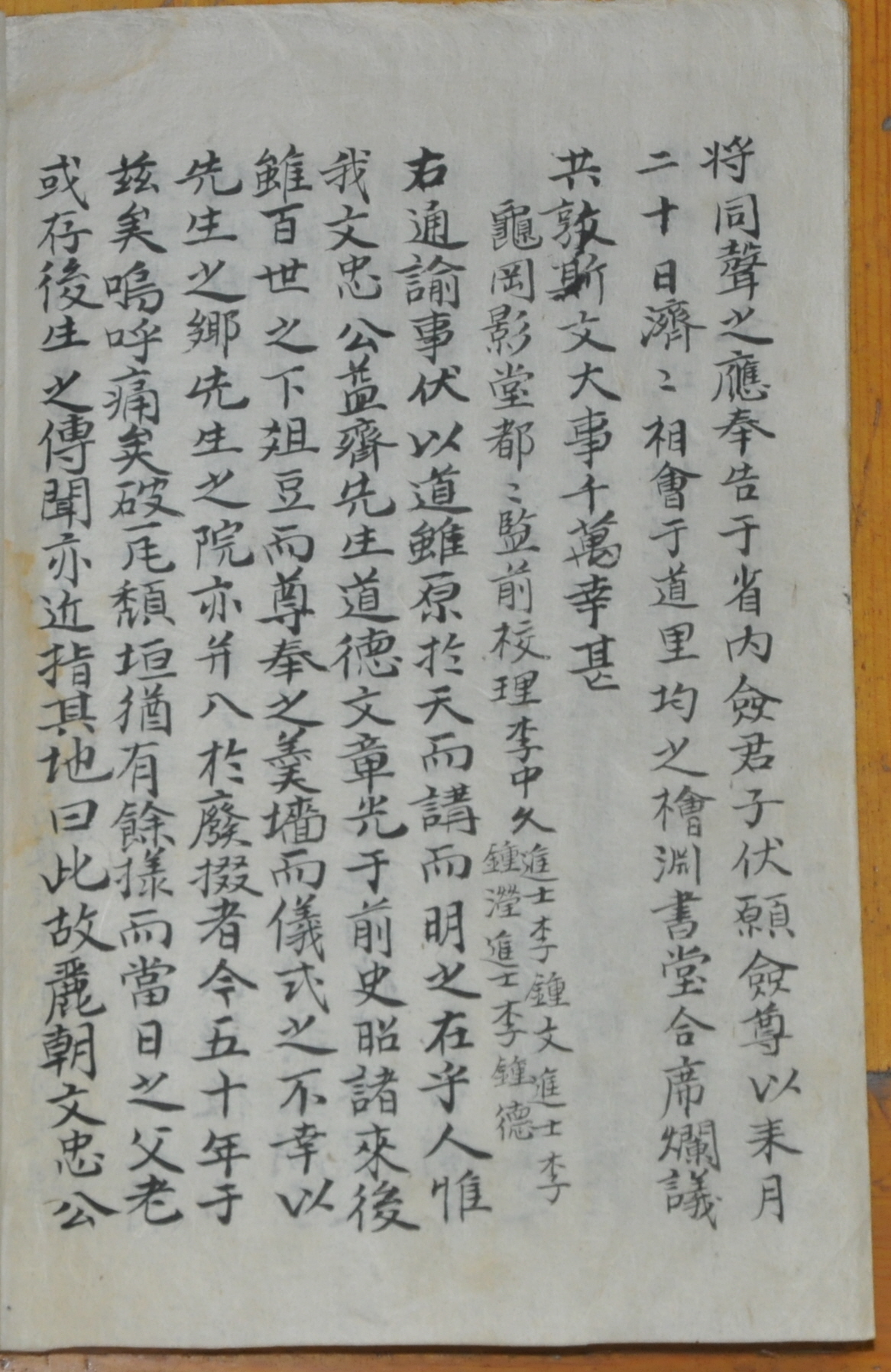

1918년 慶尙北道 慶州郡의 龜岡影堂 유림 都都監 前 校理 李中久를 비롯해 進士 李鍾文, 進士 李鍾瀅, 進士 李鍾德 등이 경상북도 達城郡의 道東書院 유림에게 보낸 통문이다. 이 통문은 도동서원에서 엮은 『各處通文謄草』 第一에 「龜岡影堂都都監前校理李中久」란 제목으로 수록되어 있다. 자료에 발급 시기가 기재되어 있지 않은데, 1918년 7월 20일 같은 사유로 발급한 구강영당 통문이 慶州 玉山書院에 소장되어 있어, 본 통문의 발급 시기도 1918년으로 추정된다.

통문은 구강영당 측이 龜岡書院 옛 터에 講堂을 건립하는 것과 관련해 의견을 묻기 위하여 발급되었다. 지금의 경상북도 경주시 안강읍 양월리에 위치한 구강서원은 원래 益齋 李齊賢[1287~1367]을 祭享한 서원이었으나, 興宣大院君의 서원훼철령으로 철폐되었다. 이후 유림들은 우선적으로 이제현의 影幀을 모신 구강영당을 설립해 그를 추모하였고, 1918년에 이르러 강당을 새로 건립하는 과정에서 본 통문을 발급하였던 것이다.

이에 「구강영당도도감전교리이중구」의 대략을 살펴보면 대략 다음과 같다. 통문에서는 먼저 道가 비록 하늘에 근원하지만 그것을 풀어내고 밝히는 것은 사람에게 달려 있다고 하면서, 이제현의 업적을 칭송해 놓았다. 이에 따르면 우리 文忠公 익재 이제현 선생은 道德과 文章이 前史에서 빛을 발하여, 후세를 밝혀 주었기에 비록 많은 세월이 흘렀으나 제향을 통해 이를 尊奉하고, 羹墻으로 의식을 거행해 왔다고 하였다. 바로 구강서원 제향을 가리킨 것이다. 하지만 불행하게도 선생의 고장에서 선생을 모신 서원이 아울러 철폐되는 것에 포함되었으니, 이로부터 50년이 흘러 한탄스럽다고 하였다. 깨어진 기와와 무너진 담장은 아직 모양이 남아 있고, 전해 듣기를 아직 살아 계신 父老가 간혹 후생에게 이 땅을 가리켜 "이 터는 고려조 문충공 익재 선생 서원의 유허이다"라고 말한다고 하니, 사람들이 이를 애석하게 여겨 탄식하고 분개하며, 답답해하는 것이 그침 없다고 하였다. 그러면서 이것은 인심이 죽지 않았고, 公論이 사라지지 않았음을 반증한다며, 그 후 겨우 몇 칸의 집을 짓고, 그 곁에 선생의 影幀을 봉안하여, 일 년에 한 번 씩 제향을 하고 있는데, 대체로 寓慕하는 정성에서 나온 것이나, 감히 禮에 맞는 것이라고는 할 수 없다고 하였다. 서원 철폐 후 구강영당을 건립하였지만, 아쉬운 점이 많았던 것이다. 이어 우리가 다만 두려워하는 것은 이대로 시간이 흘러 세태가 바뀌고 황폐함이 더욱 심해져, 堂壇과 冊書을 바로잡아 주는 것이 없어지는 것이라고 하였다. 그래서 급급하게 齊會하여 옛 터에다가 강당을 營建하고, 차례로 修擧하는 바탕으로 삼기 위해 함께 모의했다고 한다. 통문 말미에는 이러한 강당 건립과 관련하여, 禮意에 합당한 것인지 좋은 의견을 당부해 놓았다.

자료적 가치

일제강점기 향촌사회에서는 전통적인 유학의 전승과 보존, 그리고 가문의 위상을 높이고 일족 간 결속력을 다지기 위한 각종 崇祖 사업이 활발하게 진행되었다. 그 과정에서 흥선대원군의 서원훼철령으로 철폐되었던 院祠가 구강영당의 사례처럼 대거 복설되었던 것이다.

『道東書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소 편, 영남대학교 출판부, 1997

『朝鮮後期 書院硏究』, 이수환, 일조각, 2001

1차 작성자 : 이광우