1901년 6월 慶尙北道 大邱郡에서 열린 道會에서 玉山書院의 嫡庶 시비와 관련해 7월 26일 옥산서원에서 도회를 개최한다는 내용으로 경상북도 玄風郡의 道東書院에 보낸 통문

各處通文謄草 第一

자료의 내용

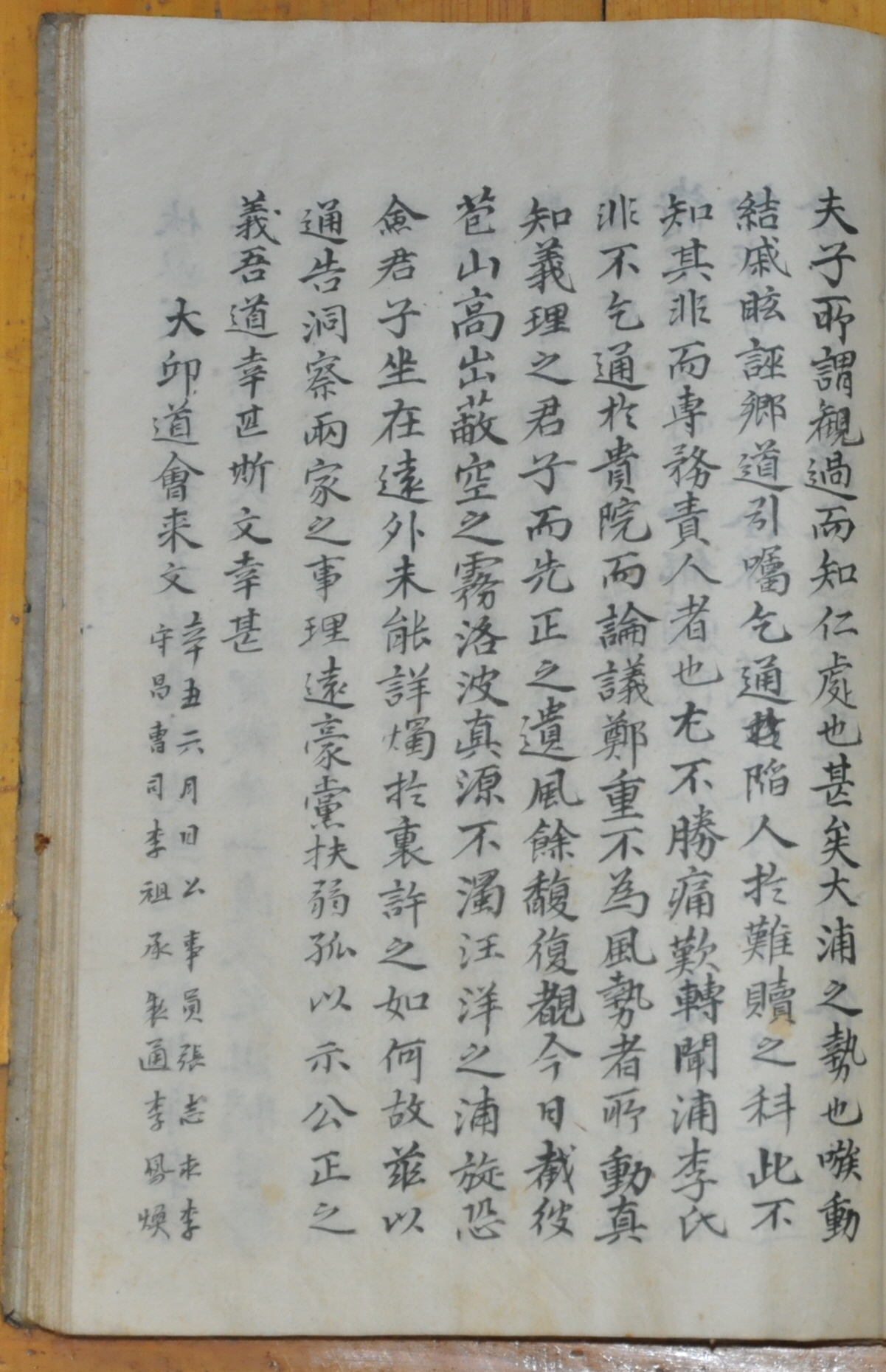

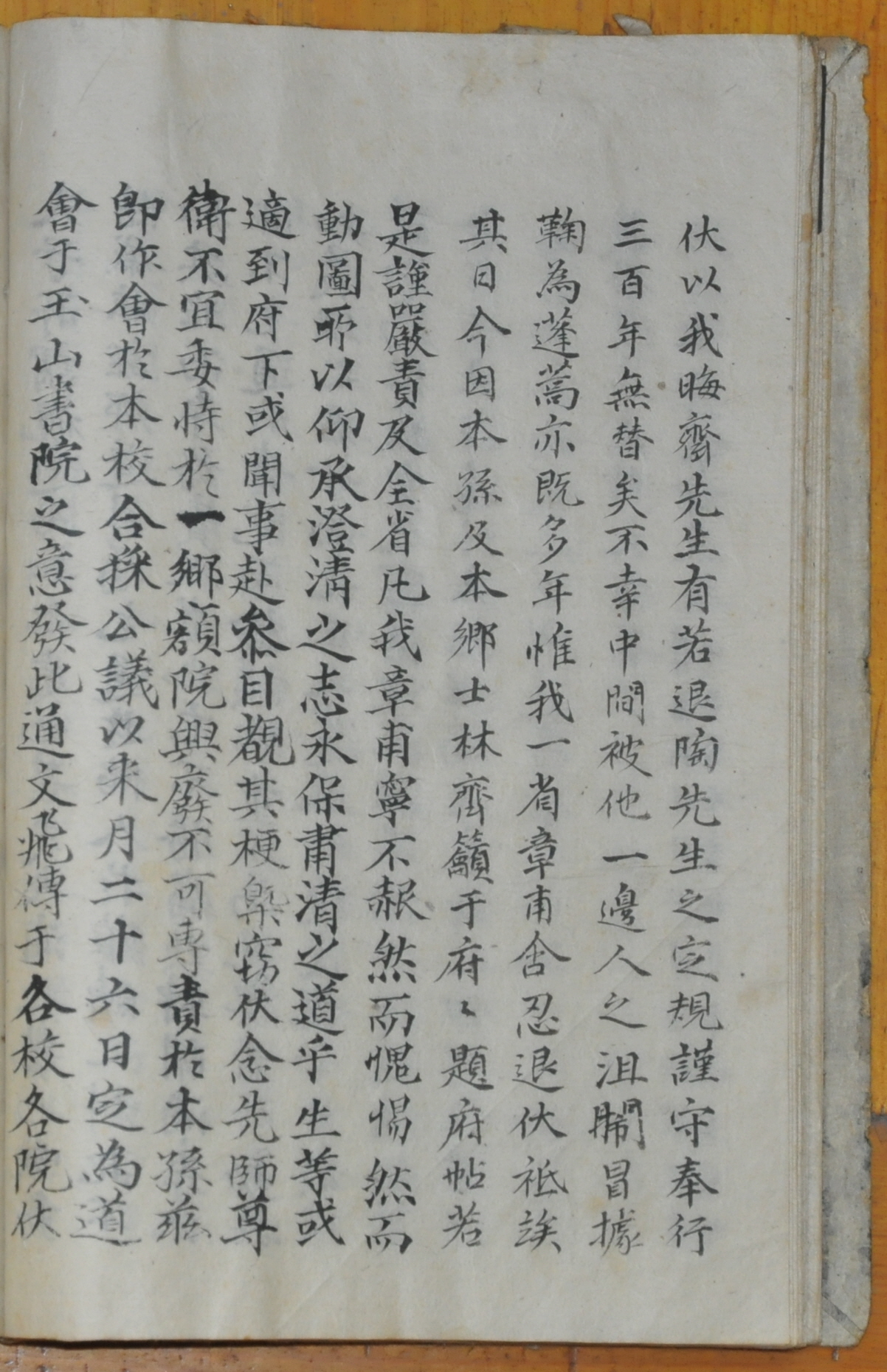

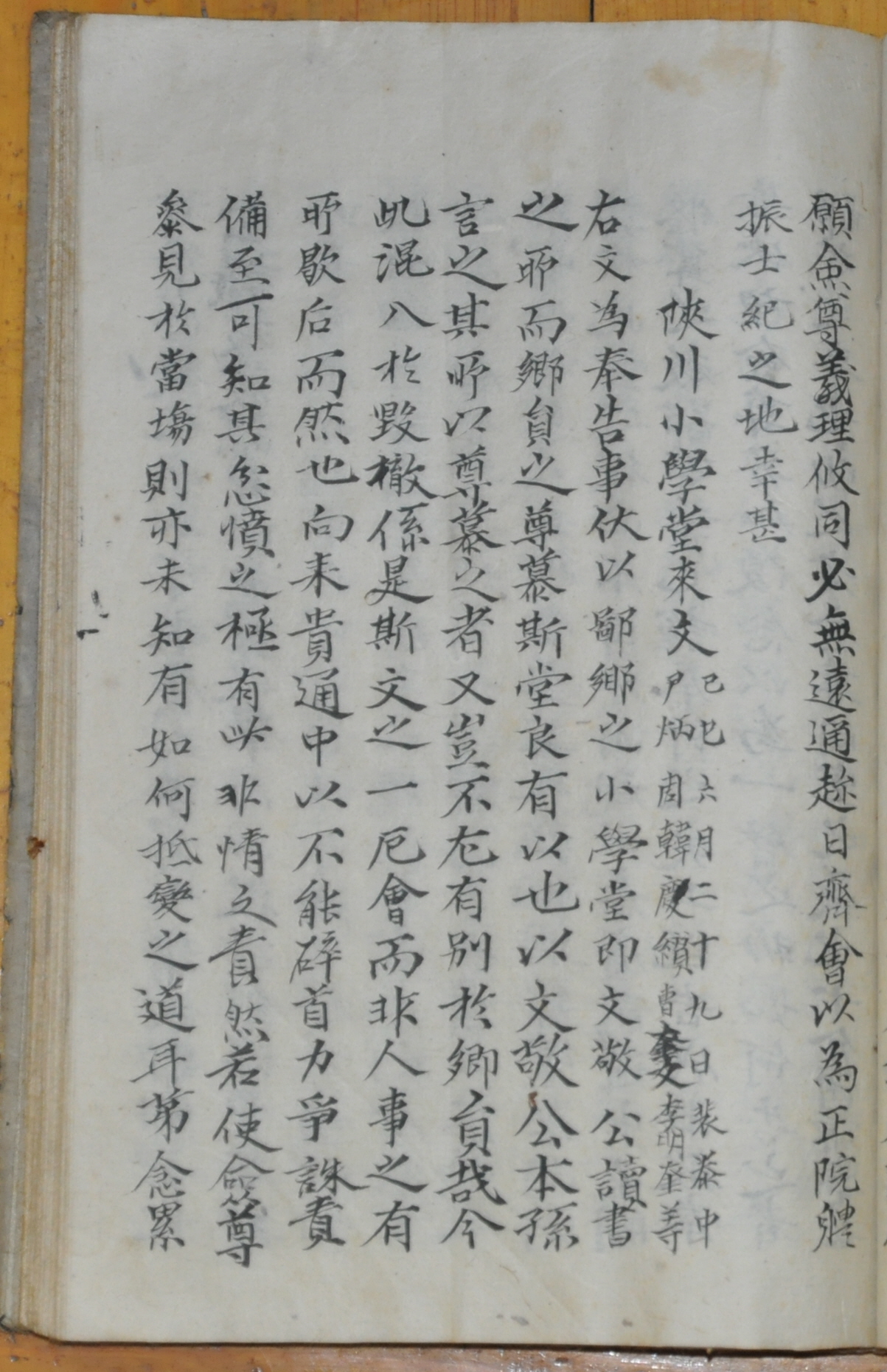

1901년(광무 5) 6월 慶尙北道 大邱郡에서 열린 道會에서 경상북도 玄風郡의 道東書院 유림에게 발급한 통문이다. 당시 道會의 公事員은 張志求·李守昌, 曹司는 李祖承, 製通은 李鳳煥으로 나타난다. 이 통문은 도동서원에서 엮은 『各處通文謄草』 第一에 「大邱道會來文」이란 제목으로 수록되어 있다.

「대구도회래문」에는 도회의 개최 장소와 일자가 통고되어 있다. 그러나 본문에는 어떠한 사유로 도회를 개최한 것인지 구체적으로 언급해 놓지 않았다. 다만, 통문 서두에 晦齋 李彦迪[1491~1553]에 대하여, 退溪 李滉[1501~1570]의 定規가 있다고 언급하고 있는 것으로 보아, 19세기 동안 치열하게 전개된 경주 玉山書院의 嫡庶 갈등이 도회 개최 사유로 보인다. 옥산서원은 영남의 대표적인 賜額書院으로 회재를 祭享한 곳이다. 그런데 조선후기 정부의 庶孼 許通 정책과 맞물려, 회재 庶孫들의 꾸준한 옥산서원 원임직 疏通 요청이 있었고, 일정 부분 소통이 이루어지기도 하였다. 그러나 적손들은 퇴계가 제정했다는 서원 입록 규정, 즉 "中人庶孼 雖大小科 勿許濫書"라는 규정을 내세워, 서손들의 요청을 묵살해 왔기에, 19세기 동안 원임직 소통을 둘러 싼 갈등이 일어났던 것이다. 특히 이 문제는 회재 후손 간의 갈등을 넘어, 영남 지역 전체 적서 간 갈등에도 영향을 끼쳤으며, 신분제가 폐지되는 20세기 초반까지도 갈등의 여파는 지속되었다.

이와 관련하여 「대구도회래문」의 대략은 다음과 같다. 먼저 회재에 대해서는 퇴계의 정규가 있다고 했는데, 서얼 입록을 금지하는 원규를 뜻한다. 이 규정은 적서 갈등이 진행되는 동안 진위 여부를 두고, 논란이 일기도 했다. 이어 그 규정은 지난 300년 동안 바뀜이 없었는데, 중간에 변란을 일으키는 자들이 소란을 일으켜 모람되게 자리를 차지하였고, 이로 인해 쑥 떼 밭이 되었음을 한탄하고 있다. 이는 서손들이 요구하여, 옥산서원 원임 가운데 일부를 맡게 된 것을 가리킨 것이다. 이렇게 서손들은 지속적으로 소통을 요구하고, 그 도중에 물리적 충돌이 발생하자, 적손들은 옛 慶州府에 부당함을 호소하였고, 경주부는 엄책을 지시하는 題音과 下帖를 내렸다. 하지만 이와 별개로 여러 章甫들은 이 문제를 그냥 넘어 갈 수 없다며, ‘澄淸之志’를 우러러 받들고 ‘肅淸之道’를 영원히 보존한다는 명분으로 서손을 규탄하는데 동참하였다. 이런 취지에서 대구에서 도회가 개최되었는데, 先師의 尊衛에 一鄕의 사액서원에 의존하는 것도 문제이고, 본손에게만 책임 지우는 것도 불가함을 지적하며, 도내의 많은 사림이 동조해야 한다면서 7월 26일 도회를 다시 개최한다고 통고해 놓았다. 그러면서 이 통문을 여러 향교와 서원에 발급하니, 동참해 주기를 당부하고 있다.

자료적 가치

적서 간의 갈등은 서얼의 사회적 지위가 높아지고, 반대로 기존 재지사족의 권위가 약화되는 조선후기 이후 광범위하게 전개되었다. 특히 서얼들은 조직적으로 정부에 허통을 요구하였고, 18~19세기 동안 점진적인 허통이 이루어졌다. 이러한 허통은 곧 지방의 향촌자치기구인 향교·서원의 원임직 소통 요구로 이어졌고, 그 과정에서 적서 간 갈등이 심각하게 일어나기도 하였다. 이는 향촌에서의 지위를 유지하려는 세력과 새롭게 확보하려는 세력 간의 갈등으로 조선후기 이후 나타나는 신분제 해체의 한 양상이기도 하지만, 甲午改革으로 신분제가 폐지된 이후에도 몇몇 지역에서는 적서 간의 갈등이 지속되어, 당시 급격한 국내외 정세 변화 속에 지리멸렬했던 재지사족의 한 단면을 보여주는 사례가 된다.

『道東書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소 편, 영남대학교 출판부, 1997

『朝鮮後期 書院硏究』, 이수환, 일조각, 2001

1차 작성자 : 이광우