1918년 慶尙北道 安東郡의 陶山書院 유림이 우리나라 성리학의 道統을 어지럽힌 道統祠 유림을 성토하고자 경상북도 達城郡의 道東書院 유림에게 보낸 통문

各處通文謄草 第一

자료의 내용

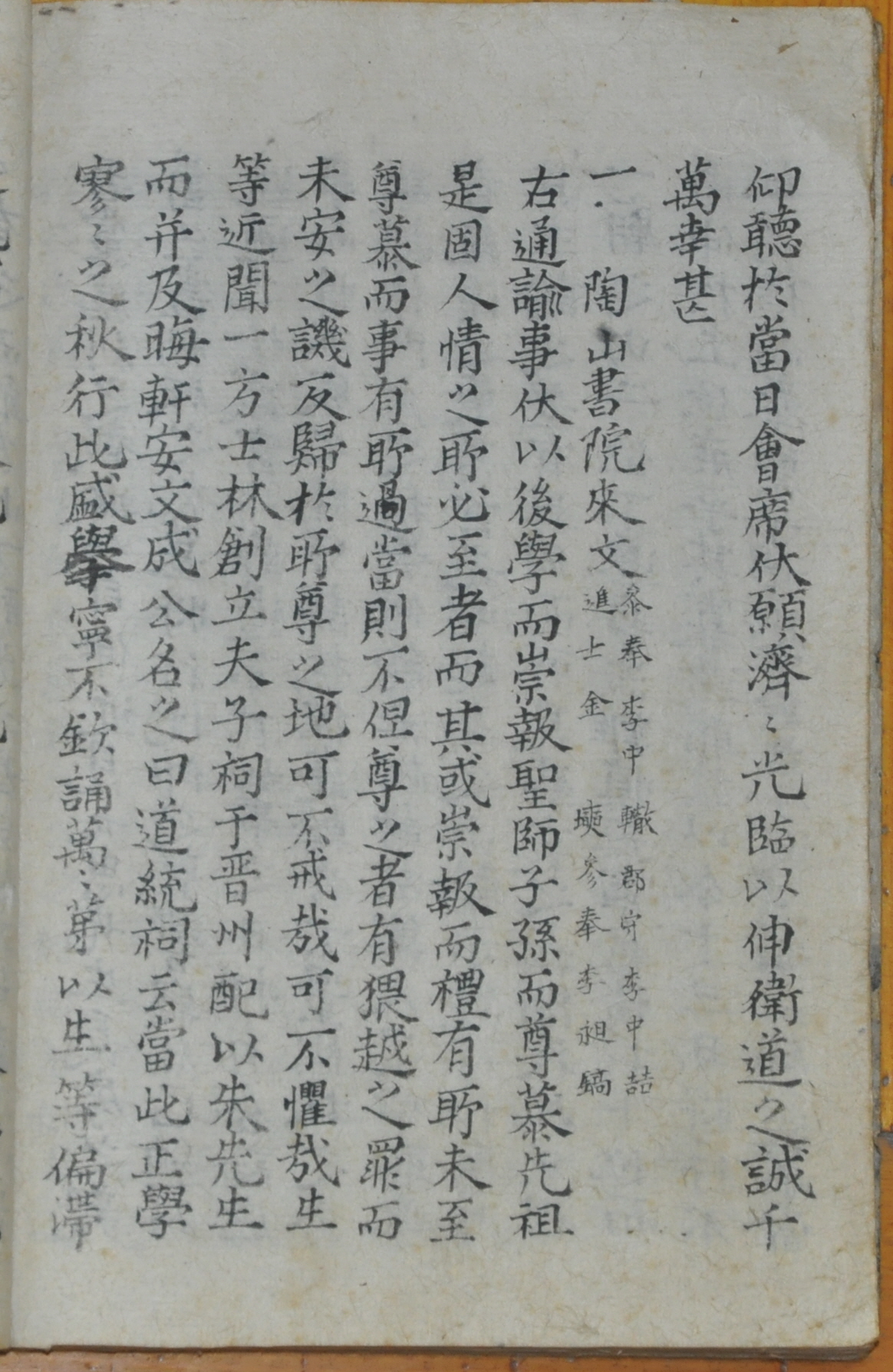

1918년 慶尙北道 安東郡의 陶山書院 유림 參奉 李中轍, 郡守 李中喆, 進士 金?, 참봉 李昶鎬 등이 경상북도 達城郡의 道東書院 유림에게 보낸 통문이다. 이 통문은 도동서원에서 엮은 『各處通文謄草』 第一에 「陶山書院來文」이란 제목으로 수록되어 있다. 자료에 발급 시기는 기재되어 있지 않은데, 1918년 5월 14일 거의 같은 내용을 담고 발급한 통문이 慶州 玉山書院에 소장되어 있어, 본 통문의 발급 연도도 1918년으로 추정된다. 다만 옥산서원 소장 통문과 비교했을 때, 본 자료에는 해당 통문의 후반부 내용이 누락되어 있다.

통문에서 도산서원 측은 道統祠를 설립한 유림들을 성토해 놓았다. 지금의 경상남도 진주시 내동면 유수리에 위치한 도통사는 孔子를 祭享하는 사우로 朱子와 安珦[1243~1306]을 配享하고 있었다. 이에 도산서원 측은 ‘道統’이라는 사우의 이름, 공자의 사당에 주자와 안향을 배향한 것, 무엇보다 우리나라 성리학의 도통을 어지럽혔다는 이유로 본 통문을 발급하여, 도통사를 설립한 진주 유림들을 극렬하게 성토하였던 것이다.

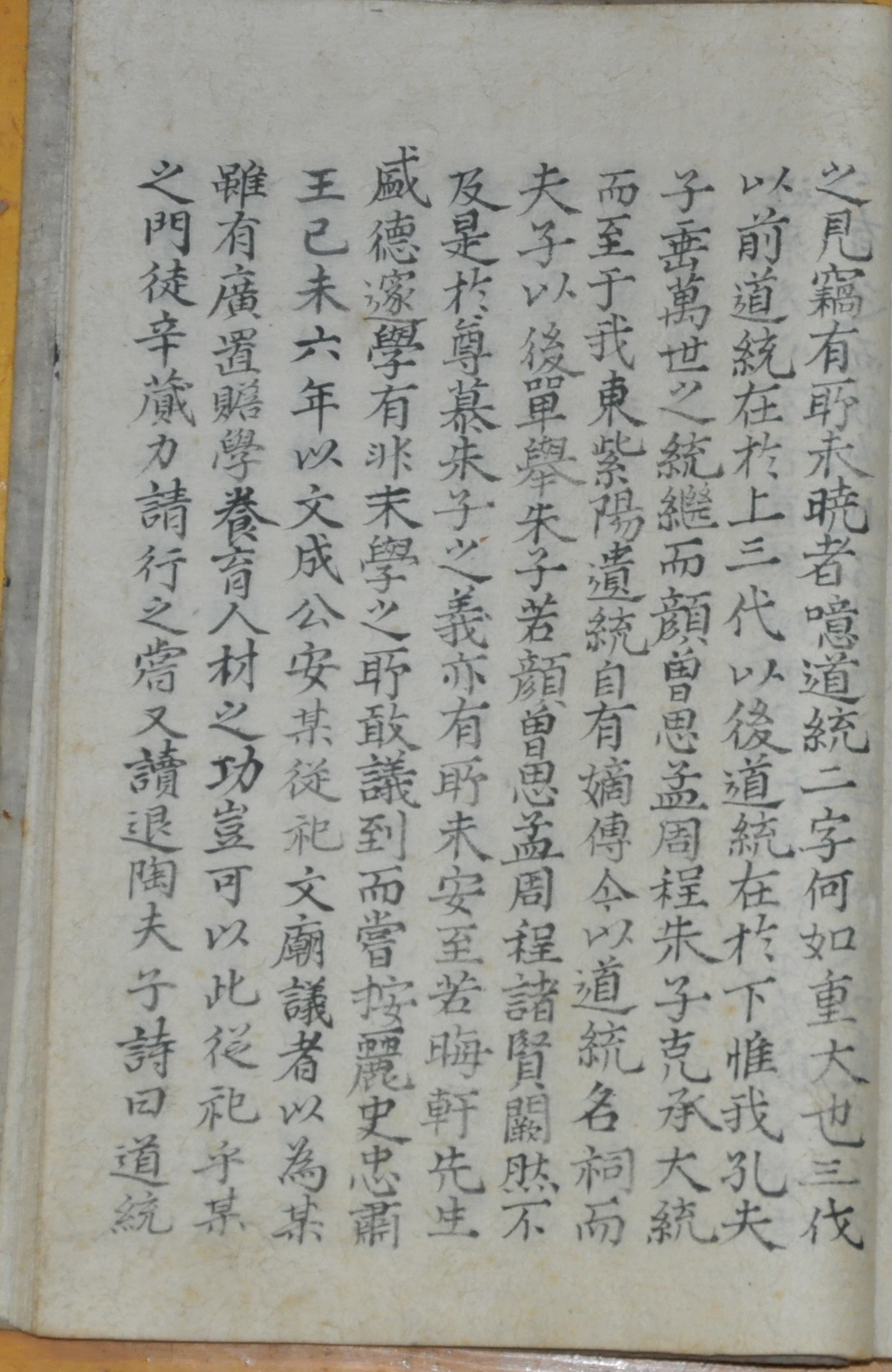

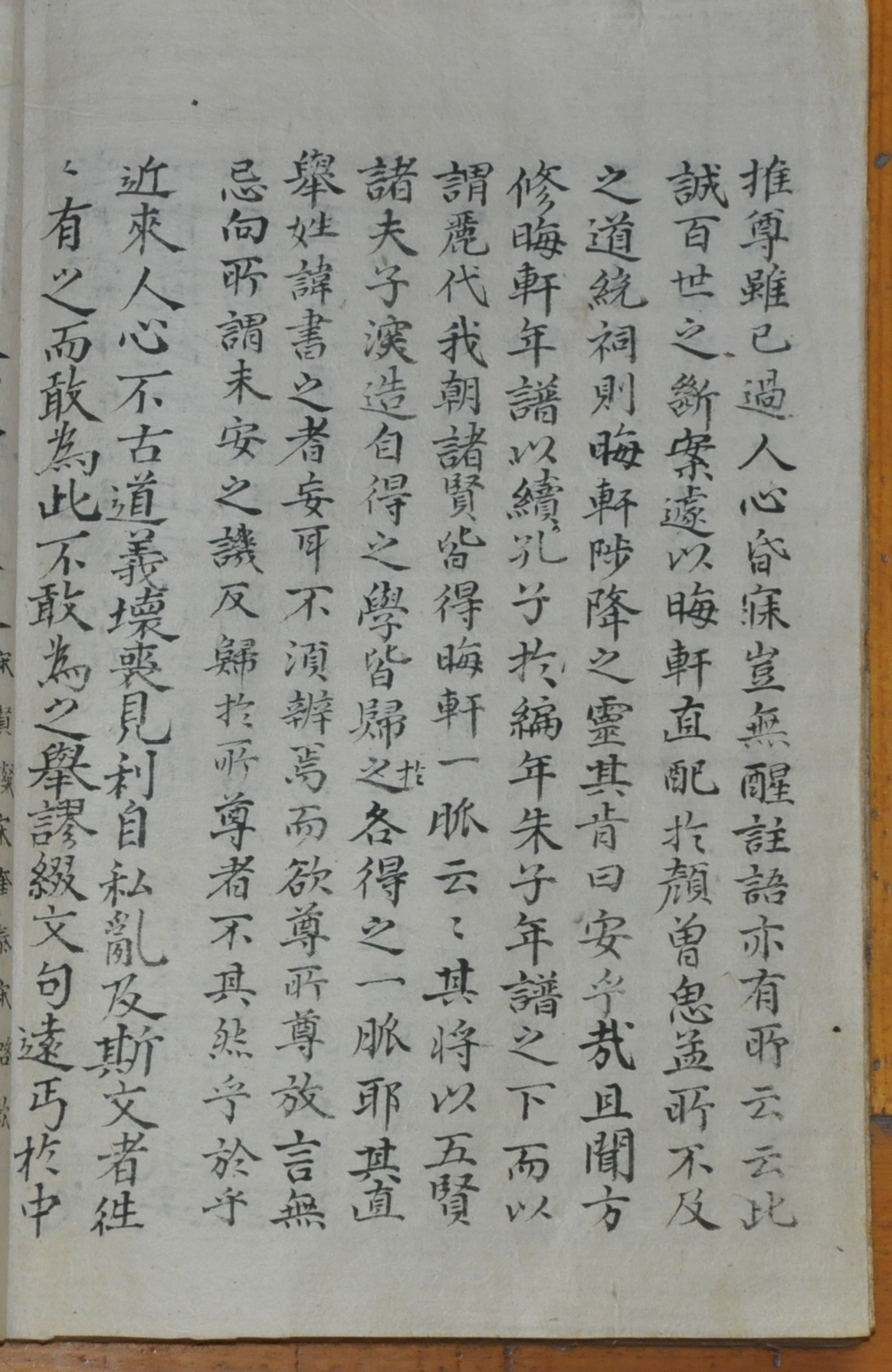

이와 관련하여 「도산서원래문」의 대략을 살펴보면 다음과 같다. 통문에서는 먼저 後學으로서 聖師를 崇報하는 것과 子孫으로서 先祖를 尊慕하는 것은 人情인 바이나, 숭보하는 예가 지극하지 못할 수도 있고, 尊慕하는 일이 지나칠 수도 있으니, 그것에는 猥越함과 未安함이 없어야 원래 존모하는 바탕으로 돌아 갈 수 있다며, 경계하고 두려워해야 할 일이라고 하였다. 숭보와 존모에는 지나침과 부족함이 없어야 함을 강조해 놓은 것이다. 그런데 근래 듣건대 진주의 한 사림들이 공자를 제향하는 사당을 세우고, 주자와 함께 안향을 배향한 뒤 도통사라고 명명한 것을 들었다고 하였다. 이에 대해 正學이 고요해진 때, 이와 같이 성대한 거사를 행하는 것에 대하여 欽誦하지 아니한 것은 가만히 생각하건대 우리의 偏滯한 견해로는 이해되지 않는 것이 있다고 하였으니, ‘道統’이라는 두 글자의 중대성 때문이라고 하였다. 三代 이전의 도통은 上三代에 있고, 이후에는 오직 우리 공자가 만세의 도통을 드러내어 顔子·曾子·子思·孟子와 宋나라 때 周敦?·程子·주자에 의해 大統이 계승되었으며, 우리나라에 이르러서는 주자의 遺統이 적전되어 왔는데, 지금 ‘도통’이라는 이름의 사당에 공자와 그 이후의 안자·증자·맹자·주돈이·정자와 같은 諸賢을 빼고, 오로지 주자 한 사람만 배향하는 것은 주자의 義를 존모하는 것도 아니며, 또한 미안한 일이라고 하였다. 이어 안향에 이르러서는 그의 盛德과 邃學을 후학이 감히 議到할 수 있는 것이 아니라고 하였다. 高麗의 역사를 살펴보면 1319년(충숙왕 6) 안향을 文廟에 종사하자는 의논이 있었고, 비록 그가 贍學田을 널리 설치하여 인재를 양성한 공이 있었으나, 이것만으로는 종사가 어려웠는데, 결국 종사가 된 것은 안향의 문인이었던 辛?[?~1339]이 힘써 간청했기 때문이라고 하면서, 退溪 李滉[1501~1570]의 詩를 인용하여 ‘도통’을 함부로 끌어 들일 수 없음을 강조해 놓았다. 즉, 안자·증자·자사·맹자를 제쳐두고 안향을 도통에 올린 것은 백세의 斷案에 어긋나는 잘못임을 지적한 것이다. 이어 통문에서는 이런 안향을 도통사에서는 ‘安子’라고 지칭한 것도 문제라고 하였다. 또 듣기로 이곳에서 안향의 연보를 고치면서, 공자와 주자의 編年의 아래에다가 고려와 우리 朝鮮의 여러 현인은 모두 안향의 一脈이라고 云云하였으니, 이것은 장차 東方五賢이 自得한 것을 모두 안향에 연결하는 행위라고 하였다. 더구나 이들의 성과 이름을 直書한 것은 매우 망령되고 미안한 일이라고 하면서, 近世의 인심이 예전과 같이 않아 이러한 일들이 벌어지고 있음을 한탄하였다. 통문 말미의 내용은 누락되어 있으나, 옥산서원 소장 통문에는 이러한 진주 유림을 성토하며, 잘못된 문자의 정정을 함께 요청하자고 건의해 놓았다.

자료적 가치

일제강점기 유림들의 도통의식에서 비롯된 향촌사회의 갈등 양상을 보여주는 자료이다. 이 시기는 전통적인 유학의 전승과 보존이라는 명분하에, 가문의 위상을 높이기 위한 崇祖 사업이 난립하던 시기였다. 이와 맞물려 가문 간 우열의식에서 비롯된 각종 갈등이 발생하게 되었는데, 조선시대 학파와 당색, 그리고 지역별로 정립되어 있던 도통의식이 재지사족의 권위 약화와 더불어 무너져 버린 것도 그 원인 중 하나였던 것이다. 본 통문에서 언급되고 있는 도통사 문제도 이전까지 영남 지역에서 인식되고 있던 퇴계 중심의 도통의식이 약화되면서 나타난 갈등으로 볼 수 있다.

『道東書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소 편, 영남대학교 출판부, 1997

『朝鮮後期 書院硏究』, 이수환, 일조각, 2001

1차 작성자 : 이광우