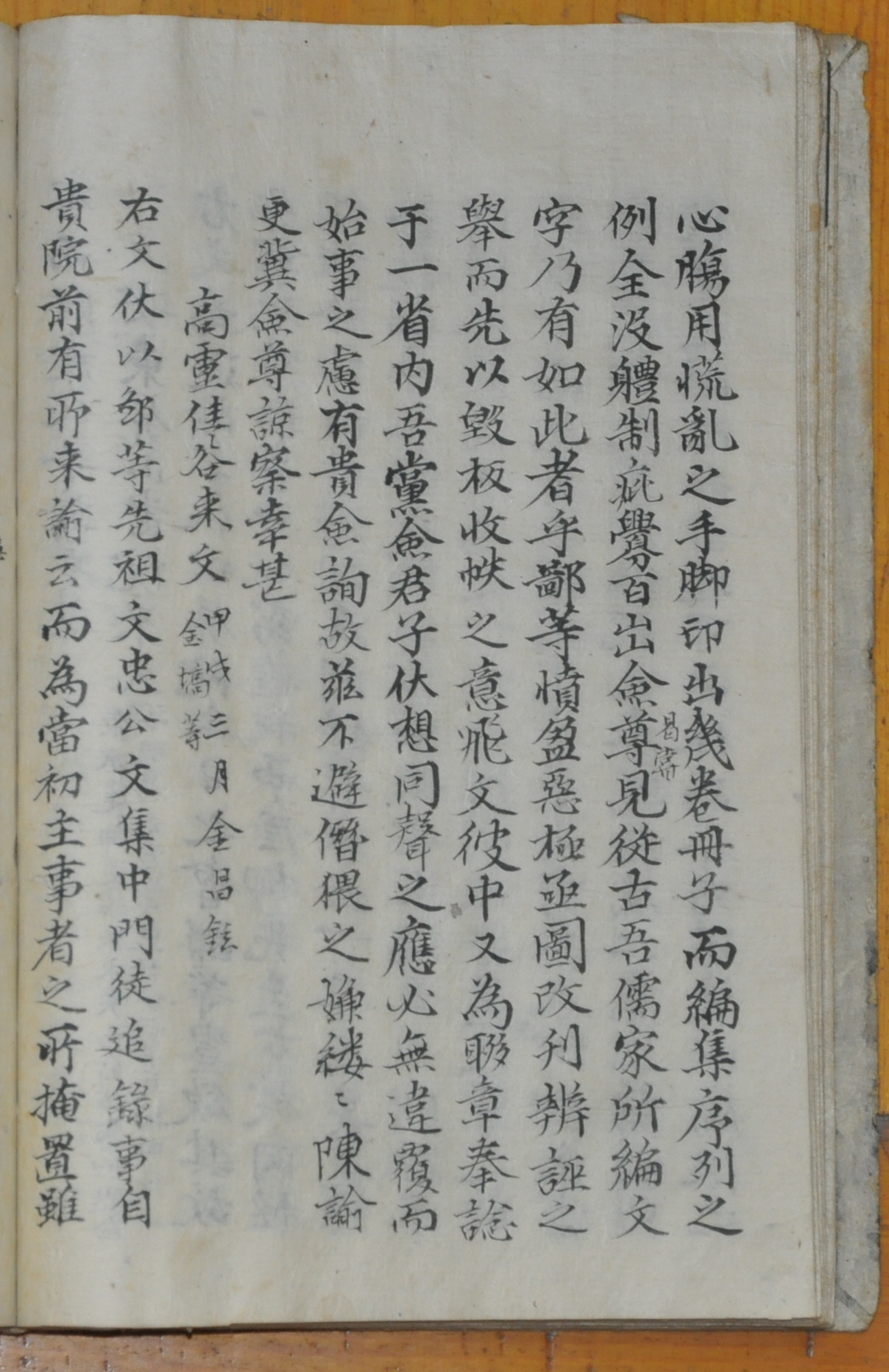

1874년 3월 慶尙道 高靈縣 佳谷의 金宗直 冑孫 金昌鉉 등이 『佔畢齋集』 중간본을 편찬하는 과정에서 金埴이 자신들에게 제대로 알려주지 않고 門人錄을 증보한 사실을 알리기 위해 경상도 玄風縣의 道東書院 유림에게 보낸 통문

各處通文謄草 第一

자료의 내용

1874(고종 11)년 3월 慶尙道 高靈縣 佳谷의 金宗直[1431~1492] ?孫 金昌鉉[1847~1921] 등이 경상도 玄風縣의 道東書院 유림에게 발급한 통문이다. 이 통문은 도동서원에서 엮은 『各處通文謄草』 第一에 「高靈佳谷來文」이란 제목으로 수록되어 있다. 「고령가곡래문」은 김종직의 문집인 『?畢齋集』 중간본 수록 門人錄과 관련하여 발급된 것이다. 당시 가곡의 김종직 주손 김창현 등은 본 통문을 통해 문집 중간을 주관한 金埴[1807~1876]이 자신들과 제대로 된 협의 없이, 자기 마음대로 문인록을 增補한 것이라고 해명해 놓았다.

우선 『점필재집』 중간본 수록 문인록 문제의 개요는 다음과 같다. 『점필재집』 중간본은 1869년(고종 6) 김종직의 13대손인 김식이 密陽都護府의 禮林書院에서 간행하였다. 이 중간본은 舊本과 비교해 적지 않은 부분에서 차이가 났는데, 특히 논란이 된 것은 증보된 문인록이었다. 구본의 문인록과 비교해 김종직의 새로운 문인으로 10명을 추가하여, 모두 59명을 수록하였던 것이다. 이에 대해 김종직의 대표적인 문인인 金宏弼[1454~1504] 후손들의 반발이 심하였다. 이들은 김굉필을 祭享한 현풍현의 도동서원을 중심으로 결집하여, 김식이라는 인물이 사림의 여론을 구하지 않고, 자의에 의해 문인록을 증보했다며 규탄하였던 것이다. 아울러 문인록 증보 과정에서 김식이 사사로이 금품을 수수했다고 비난하였으며, 김종직의 주손에게도 증보 사실을 제대로 알리지 않은 점을 지적하였다. 이런 주장에 대해 김식과 밀양도호부의 密陽鄕校 및 예림서원 측은 사실과 같지 않다고 반론을 제기하면서, 양측은 각기 도내 列邑에 통문을 보내어 여론전을 펼치게 된다. 그 중에서도 문인록 증보를 옹호하는 측은 김식이 분명 고령현 가곡의 김종직 주손 댁에 수시로 출입하였고, 주손 측도 문집 중간에 깊숙이 간여하여, 김굉필 후손이 주장하는 것은 사실이 아님을 강조하였다. 상황이 이렇게 되자, 주손 측도 자신들의 입장을 밝힐 필요가 생겼다. 이에 본 통문을 도동서원 측에 발급하여, 김식이라는 인물과 문집 중간을 논의한 것은 맞지만, 문인록은 제대로 이야기하지 않고 기만한 것이라고 해명하였던 것이다.

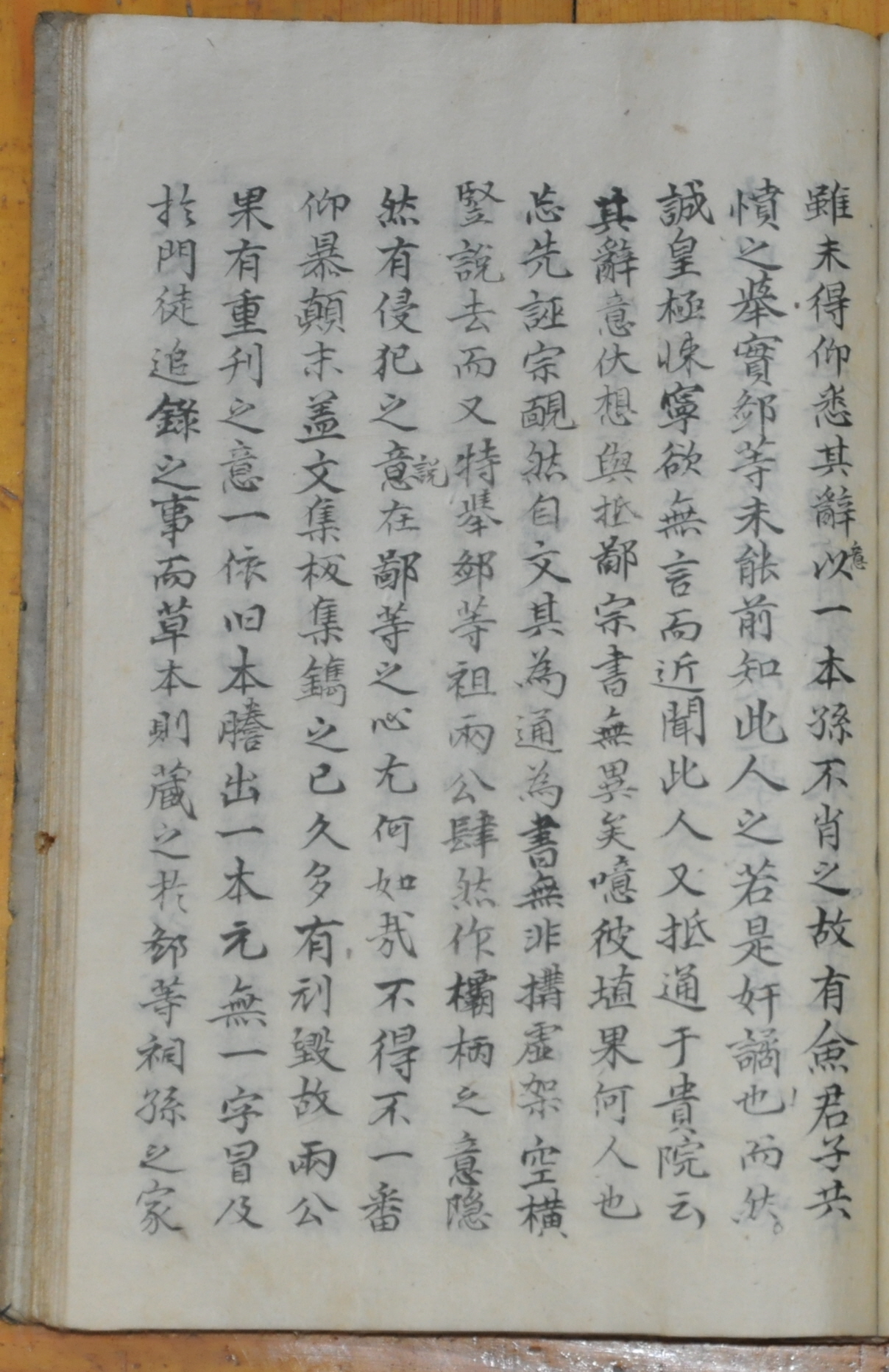

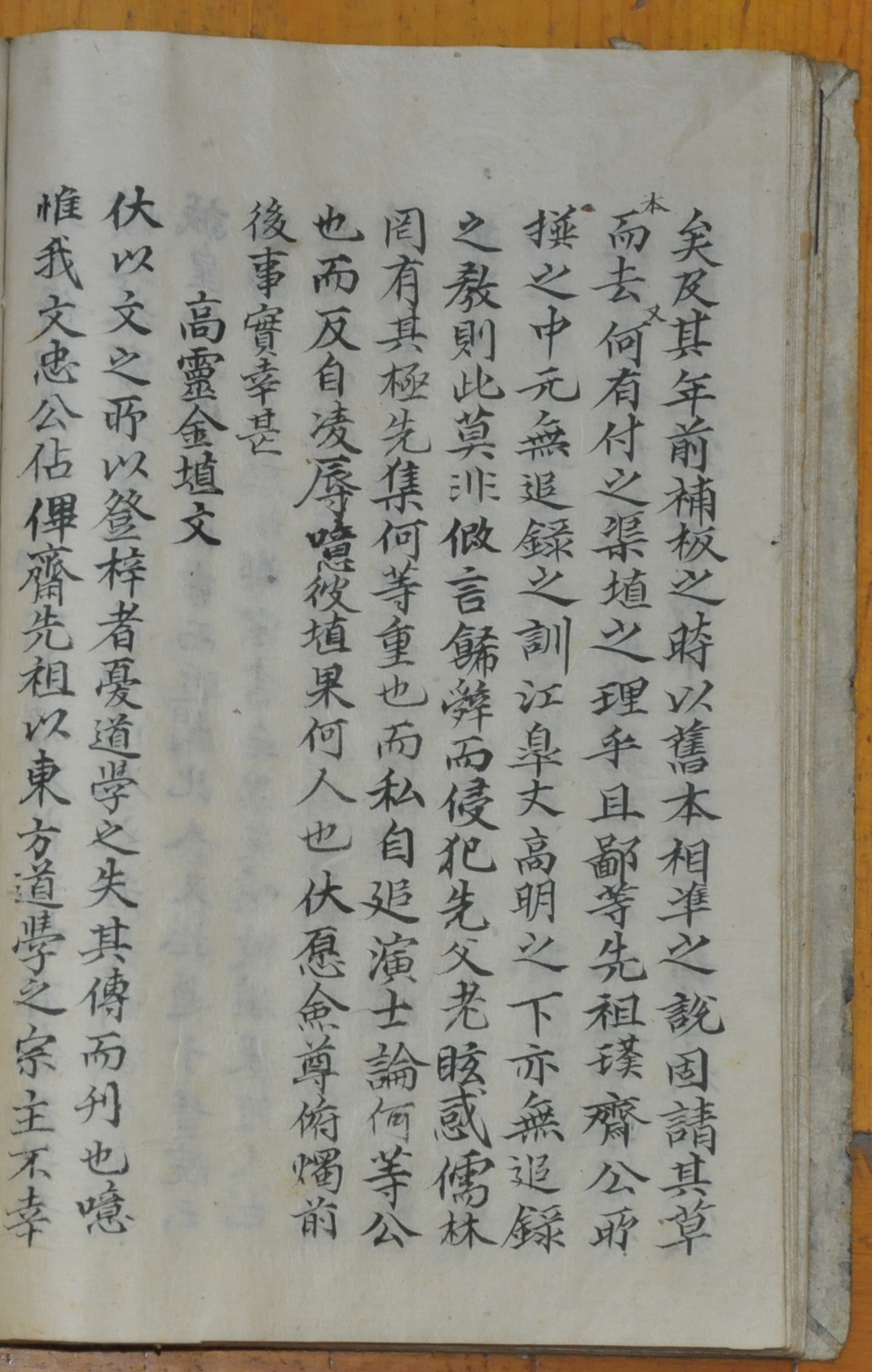

이와 관련하여 「고령가곡래문」의 대략은 다음과 같다. 통문에서는 먼저 우리 선조 文忠公 김종직 문집 가운데 門徒를 追錄한 일은 貴院 측이 전에 보낸 통문에서 알려준 바가 있음을 전제하였다. 본 통문 발급에 앞서, 도동서원 측은 가곡의 주손 댁에 통문을 보내어 문인록의 문제점을 열거하고, 주손에게 입장 해명을 요구하였던 것이다. 이어 주손 측은 당초 일을 주관하는 자가 掩置한 것으로 비록 그 辭意를 다 알 수가 없으며, 또 우리 本孫이 불초한 까닭에 여러 군자께서 公憤의 거사가 있었으니, 그 전까지 우리는 전에 이 사람이 이 같이 奸譎한 사람인지 몰랐다고 하였다. 그 까닭에 매우 두려워 차라리 말을 하고 싶지는 않지만, 근래 이 사람이 貴院, 즉 도동서원에 통문을 보내어 자신을 해명하였는데, 그 辭意를 보았을 때, 우리 주손들도 입장을 밝힐 수밖에 없다고 하였다. 이어 통문에서는 김식이라는 사람의 잘못을 열거하고 규탄해 놓았다. 주손 측은 김식에 대해 선조를 잊고, 종손을 무고함에 부끄러움이 전혀 없는 사람으로 스스로 글을 써서 통문과 서찰을 보내었는데, 가공으로 꾸미고 횡설수설 하지 않은 것이 없다고 하였다. 또한 그 통문과 서찰에서 우리 가문의 兩公을 거론하여, 방자하게 ?柄의 뜻으로 삼고, 몰래 침범하는 말이 있어서, 부득이 당시의 顚末을 아뢴다고 하였다. 여기서 양공은 주손인 김창현과 김종직의 후손인 金?로 보인다. 실제 김식과 문인록 증보를 옹호하는 측은 이 무렵 도동서원과 열읍에 통문을 보내어, 문인록 증보 과정에서 주손의 동의를 얻었다고 해명하였었다. 그러자 주손 측은 김식이 주손의 이름을 빙자하여 여론을 호도한다며, 그 전말을 밝히려 한 것이다. 통문에 나타난 전말에 따르면, 김식은 『점필재집』을 새긴 지가 오래되어 닳아 없어지고 훼손된 곳이 많은 까닭에 새로 중간할 것만 협의하였지, 우리 양공에게 문도 추록의 일에 대해서는 숨겼다고 하였다. 그러면서 여러 해 전 補板할 때, 구본으로써 서로 맞추었다고 하였다. 즉, 김식이 문집 중간 과정에서 자신들에게 문인록 증보에 대해서는 이야기하지 않았고, 더구나 문인록 초본 부분은 구본을 맞춘 것이라고 해서, 자신들은 증보 없이 구본과 동일하게 편찬되는 줄 알았다고 해명한 것이다. 이어 우리 선조인 璞齋公이 편찬한 것에도 추록의 이야기는 없었고, 江皐丈의 가르침에도 이런 내용은 없었으니, 전적으로 김식이 말을 만들어 내어 꾸민 것이 아님이 없고, 先父老를 침범하여 유림을 현혹함이 끝이 없다고 비난하였다. 여기서 박재공은 김종직의 손자인 金紐[1527~1580]로 1580년(선조 13) 김종직의 연보와 문인록을 편찬한 적이 있었다. 통문 말미에는 선현의 문집이 중요한데, 김식 저 사람을 사사로이 士論을 조작한 것이라며, 도동서원 측에 전후의 사실을 밝혀 달라고 요청해 놓았다.

자료적 가치

조선후기 부계 중신의 종족 의식이 정착됨에 따라, 조상추숭사업이 경쟁적으로 진행되는데, 그 과정에서 나타나는 갈등 양상을 보여주는 사례이다. 특히 본 자료에서 확인되는 갈등은 문인 집단의 師承關係에서 비롯되었다. 조선후기 이후 재지사족 가문은 자신들의 顯祖가 누구의 학문을 계승하였는가에 따라, 정치적·사회적 위상이 결정되는 경우가 많았다. 이에 후손들은 현조의 사승관계를 적극적으로 해석하였다. 하지만 자기 가문 중심의 해석은 곧 사승관계 여부, 문인의 位次 등을 둘러싸고 다른 가문과의 갈등을 발생시키기도 하였다. 본 통문의 내용도 사승관계 여부로 발생한 갈등의 한 양상이다.

이러한 현상은 조선후기 사회적 현상으로 해석할 수 있다. 사회·경제적 변화로 향촌에서 재지사족의 지위가 약화되어가자, 기존의 재지사족들은 본 통문의 문인록 증보와 같은 조상추숭사업을 적극적으로 진행하였다. 현조의 권위를 재활용함으로써, 지역 내에서 약화되어 가던 자신들의 위상을 담보 받으려 했던 것이다.

『道東書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소 편, 영남대학교 출판부, 1997

『朝鮮後期 書院硏究』, 이수환, 일조각, 2001

1차 작성자 : 이광우