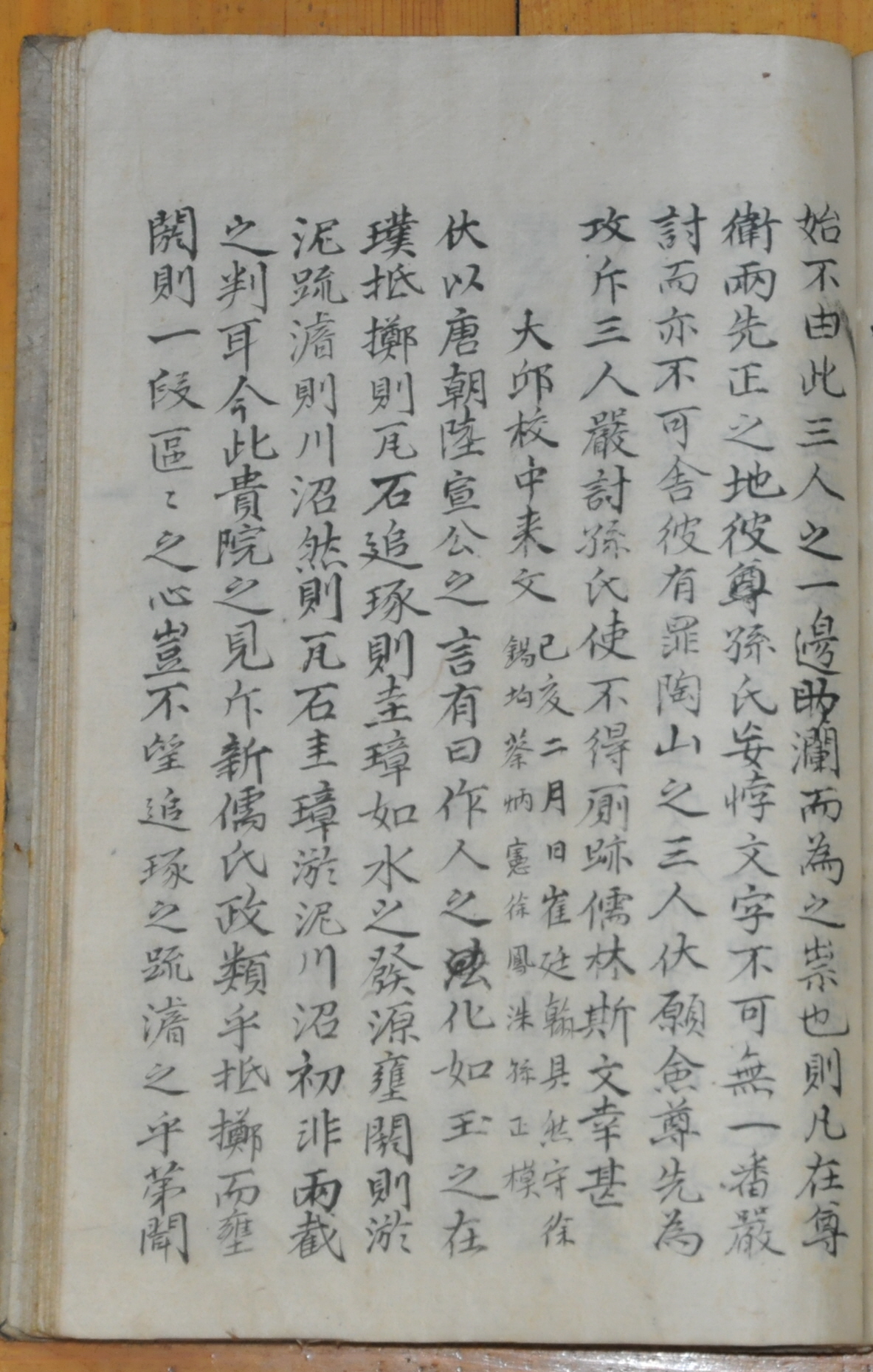

1899년 2월 慶尙北道 大邱郡 大邱鄕校 유림이 庶孼에 대한 院任職 疏通을 촉구하고자 경상북도 玄風郡의 道東書院 유림에게 보낸 통문

各處通文謄草 第一

자료의 내용

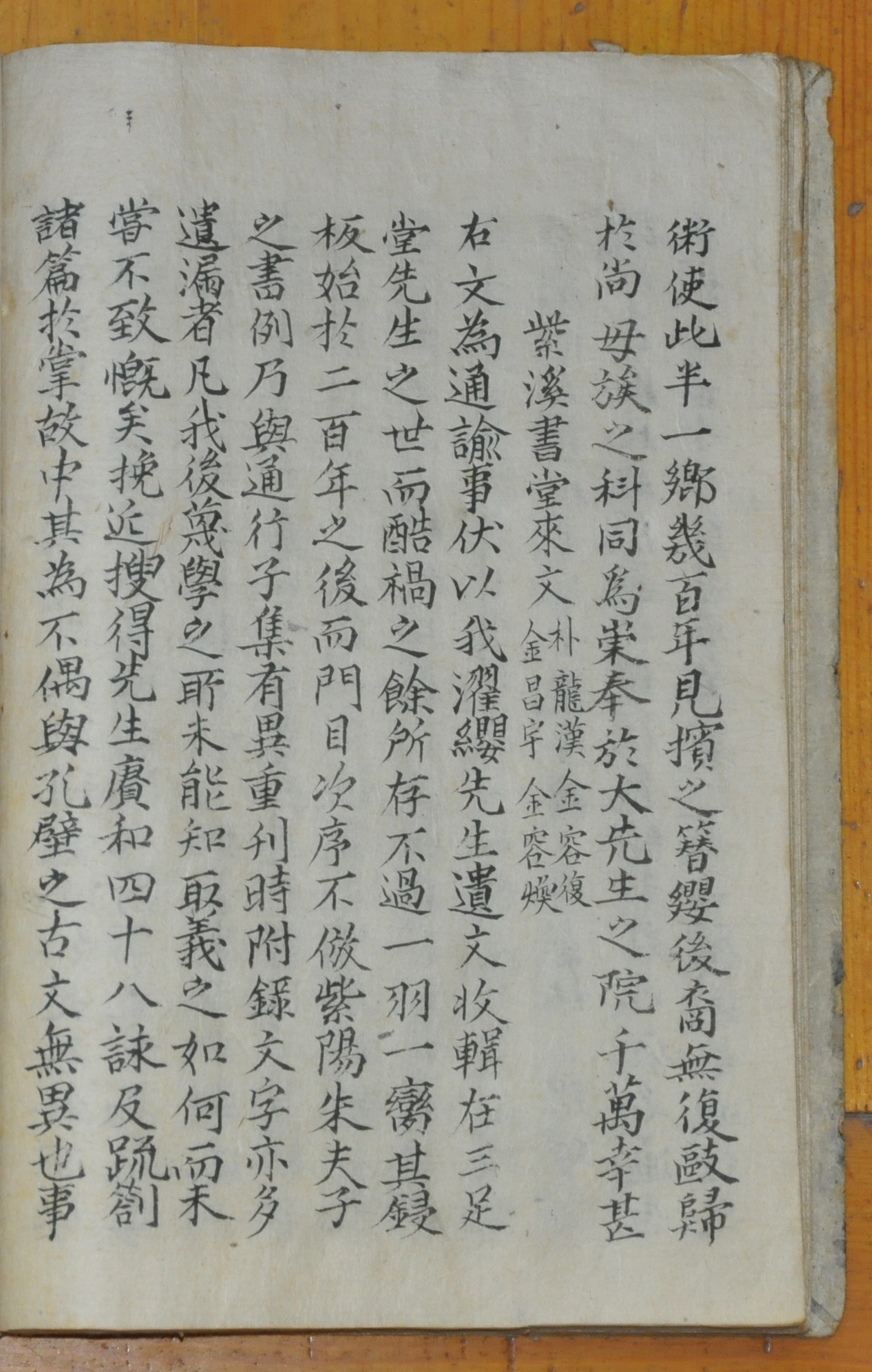

1899년(광무 3) 2월 慶尙北道 大邱郡 大邱鄕校 유림 崔廷翰·具然守·徐錫均·蔡炳憲·徐鳳洙·孫正模 등이 慶尙北道 玄風郡의 道東書院 유림에게 보낸 통문이다. 이 통문은 도동서원에서 엮은 『各處通文謄草』 第一에 「大邱校中來文」이란 제목으로 수록되어 있다. 본 통문에서 대구향교 유림은 新儒, 즉 庶孼에 대한 도동서원 측에 院任職 疏通을 촉구하였다.

이와 관련하여 「대구교중래문」의 대략은 다음과 같다. 우선 통문 서두에서는 당나라 문신 陸贄(754~805)가 말한 "인재를 양성하는 교화는 마치 옥이 璞玉 속에 있어, 버리면 돌멩이나 자갈에 불과하지만, 갈고 닦으면 圭璋이 되는 것과 같으며, 물이 나는 근원을 막으면, 썩은 물이 될 뿐이지만, 터놓으면 시내도 되고 못도 되는 것과 같다"를 인용하면서, 돌멩이나 규장, 썩은 물이나 시냇물 등이 애당초 두 개의 판이한 물체가 아닌데, 지금 이때 貴院, 즉 도동서원이 신유를 배척함은 흡사 내동댕이친 박옥이나 막아버린 물과 같으니, 한 가닥 구구한 마음이 어찌 다듬어 주고 터주기를 바라지 않을 수 있겠는가라고 비판해 놓았다. 여기서 육지의 말은 조선후기 이후 서얼에 대한 각종 許通 정책과 향촌에서의 소통을 요구하는 여러 청원문에서 인용되었었는데, 뛰어난 인재라도 서얼은 막아버리는 세태를 비판한 것이다. 이미 조선 정부는 1882년(고종 19) 서얼에 대한 각종 禁錮法을 사문화시켜 버렸지만, 도동서원과 같이 전통적인 재지사족의 위상이 높은 향촌기구에서는 여전히 서얼을 차별 하고 있었다. 이어 통문에서는 도동서원 측이 서얼을 막기 위해 백방으로 수를 쓰고 있으니, 이는 내동댕이친 박옥에서 文을 구하고, 막아버린 물에서 맑음을 찾는 것과 다를 바 없다고 하였다. 또 이것은 開化의 법이라 할 수 없으며, 더구나 堂堂한 先正의 祭享 장소에서 이런 일이 벌어지고 있음을 안타까워하고 있다.

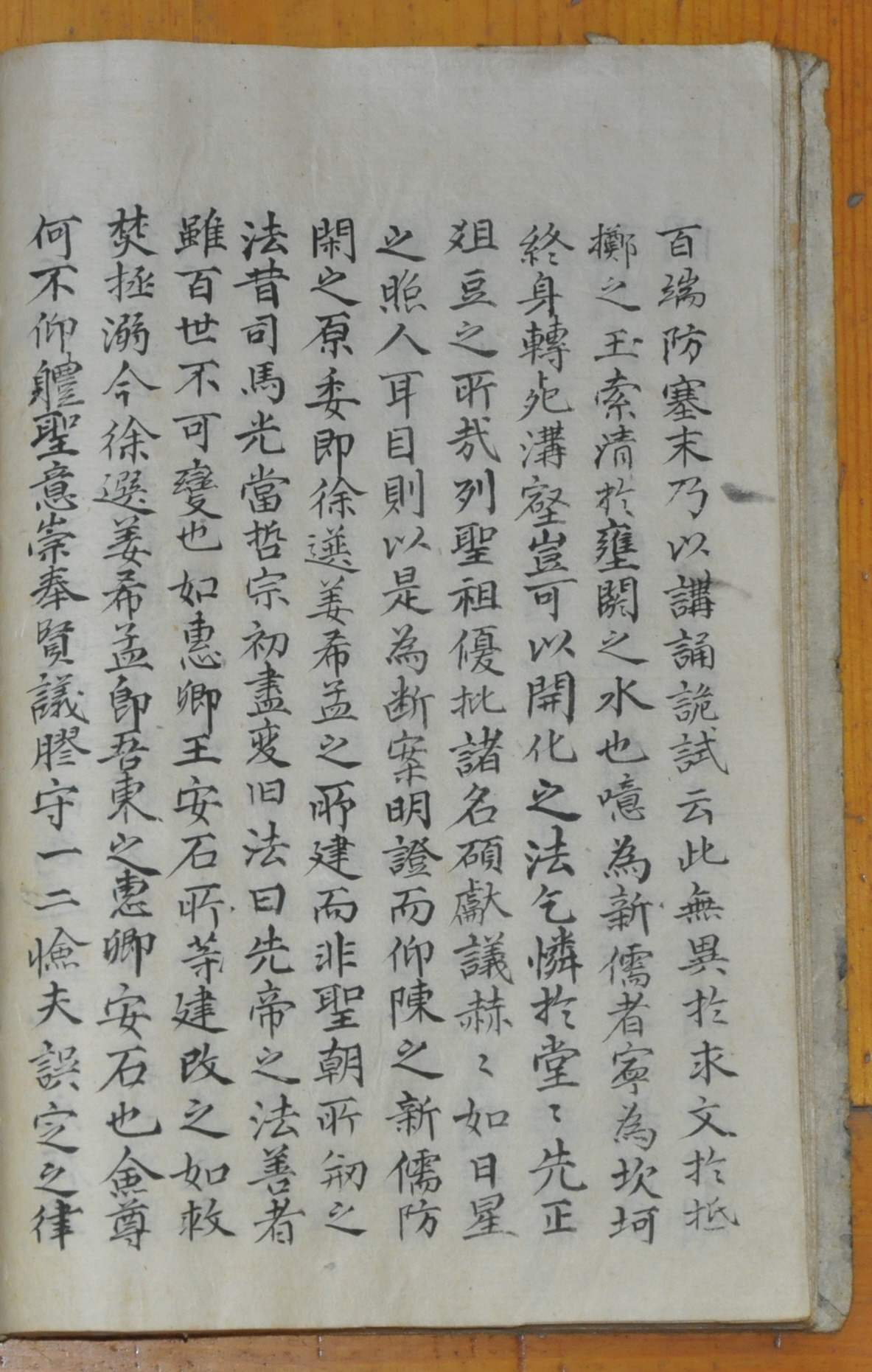

이 같은 전제 하에 통문에서는 신유를 차별하는 법이 잘못인 이유를 설명해 놓았다. 이에 따르면, 일찍이 列聖朝께서는 여러 名碩이 올린 의견을 優批함이 赫赫한 해와 별이 사람들의 耳目을 밝게 비추는 것과 같아, 이렇게 된 斷案으로써 명백하게 증명하고 仰陳했다고 하였다. 앞서 18~19세기 동안의 꾸준한 청원 활동 결과 정부가 점진적으로 허통을 허용하는 모습을 말하고 있는 것이다. 이어 신유에 대해 防閑하게 된 경위는 徐選[1367~1433]과 姜希孟[1424~1483]이 건의했던 바이나, 이는 聖朝가 창안한 법이 아니라고 하였다. 서선과 강희맹은 조선초기 문신으로 조선정부가 서얼을 금고시키는데 결정적인 역할을 했던 인물들이다. 그리고 송나라의 司馬光[1019~1086]이 哲宗 초에 舊法을 모두 바꾸면서 말한 "선대 황제의 법 중에서 좋은 것은 백세 뒤에라도 고치면 안 되겠지만, 王安石[1021~1086]이나 呂惠卿[1032~1112]이 만든 것은 불과 물속에서 사람들을 구해 내는 것처럼 속히 고쳐야만 한다"라는 구절을 인용하면서, 서선과 강희맹은 곧 우리나라의 여혜경과 왕안석이라고 하였다. 그럼에도 도동서원 측은 성상이 정한 뜻을 우러러 체행하거나, 어진 의론을 崇奉하지 아니하며, 한 두 간사한 무리가 잘못 정한 법을 융통성 없이 지킨 채, 원임의 通錄마저도 금고하고 있으니, 이는 500년 晟世의 죄인이라며 비난하고 있다.

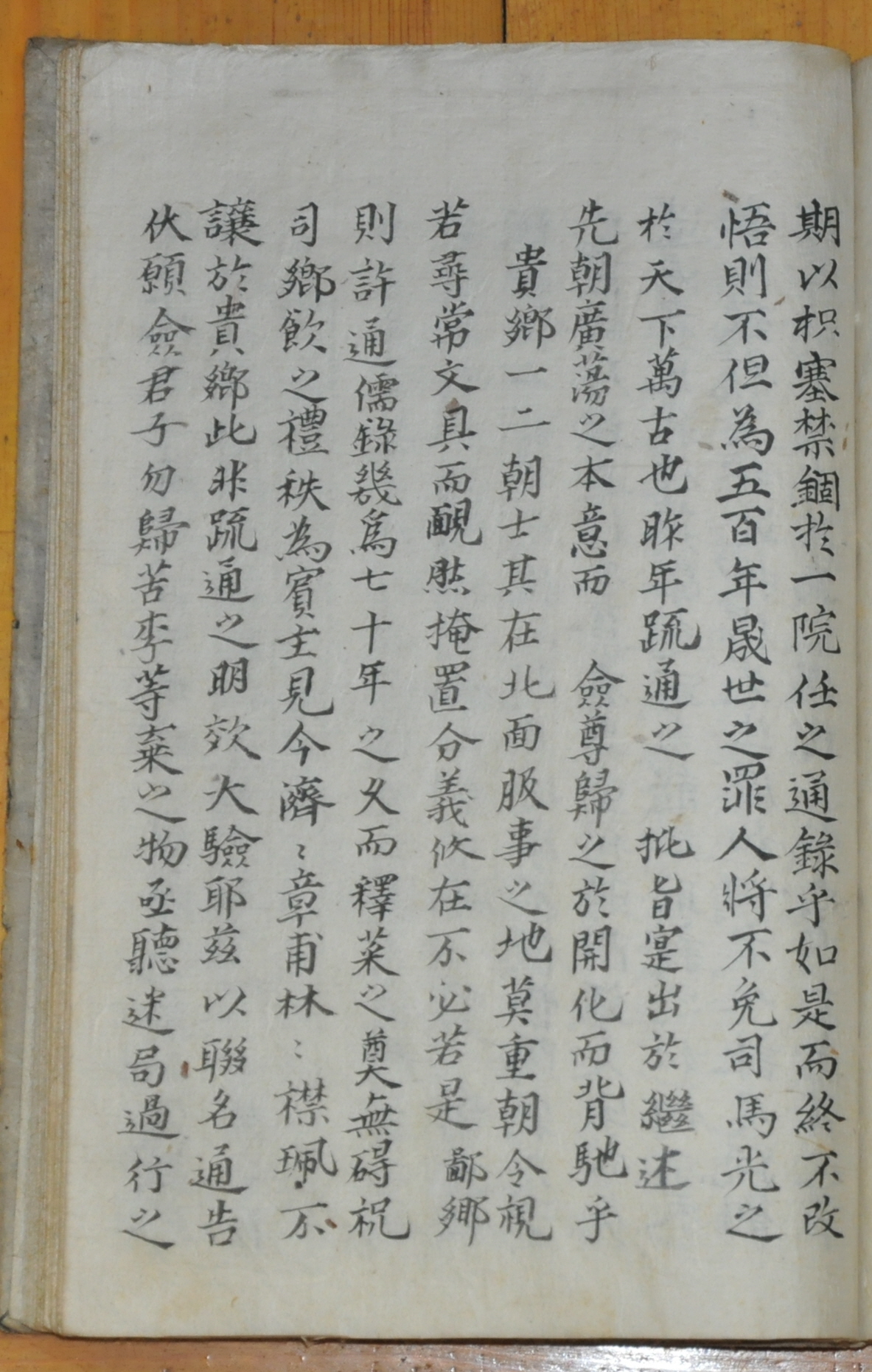

통문 후반부에서는 소통의 장점을 언급하면서, 도동서원 측의 신유 소통을 촉구해 놓았다. 이에 작년 정부에서 소통의 뜻으로 批旨를 내렸는데, 이는 先朝 때 廣蕩하려는 本意를 繼述한 것에서 나왔으나, 도동서원 측은 왜 개화에 등을 돌리고 있냐며 비판하였다. 더구나 貴鄕, 즉 현풍군에는 한 두 朝士가 있어, 정부에서 임금의 명을 따르면서 朝令의 막중함을 알고 있을 것임에도 불구하고, 尋常한 형식과 같이 보고, 뻔뻔하게도 分義를 버려둔 채 반드시 하지 않음을 지적하였다. 그러면서 우리 대구군은 儒錄을 許通한 지 거의 70년이 되었고, 釋菜禮에 祝司로 임명함에 거리낌이 없고, 鄕飮禮 때는 賓主로 삼고 있으니, 오늘날 여러 훌륭한 章甫가 빽빽이 옷깃을 여미고 다님이, 귀향 보다 낮다고 하였다. 허통 이후 선비들이 훨씬 많아짐을 자부하고 있는 것이다. 이어 통문 말미에서는 현풍군의 여러 군자께서는 苦李, 즉 서얼을 버리는 물건으로 삼지 말 것이며, 빨리 시국에 어두운 과오에서 벗어나, 신유에게 원임직을 소통하여, 다 함께 大先生을 숭봉하는 도동서원이 되면 좋겠다고 하였다.

자료적 가치

조선후기 서얼 허통의 일면을 보여주는 자료이다. 조선 정부의 법령과 향촌사회의 자치규약에서 서얼은 금고의 대상이었다. 여기에는 전통적인 재지사족 중심의 신분질서체제를 배타적으로 유지하려는 의도가 반영되어 있다. 그러나 조선후기 사회·경제적 변화 속에 사회적 지위를 향상시켜 나간 서얼들은 조직적으로 정부에 허통을 청원하게 된다. 정부 입장에서도 서얼의 허통은 다양한 인재의 확보라는 이점이 있었기 때문에, 긍정적인 검토가 이루어지게 되고, 18세기부터 법제적인 서얼 허통이 차례로 이루어졌다. 하지만 향교·서원·유향소와 같은 향촌자치기구 조직은 정부의 허통 정책을 즉각적으로 수용하지 않았다. 이에 향촌에서의 지위를 높이려는 서얼 집단은 정부의 정책과 관권의 지원을 얻어, 향교·서원·유향소 참여를 관철시키려 했고, 기존의 전통적인 재지사족은 이를 차단하려 하면서, 여러 갈등이 발생하기도 하였다.

재지사족 주도로 운영되던 서원에서도 서얼의 허통을 둘러싸고 많은 갈등이 발생하였다. 서얼은 18~19세기 점진적으로 院生 입록 자격을 얻어 나갔고, 나중에는 원임직 소통을 이루어내었다. 그러나 전통적인 재지사족의 위상이 높았던 도동서원을 비롯해 경주 玉山書院, 안동 陶山書院에서는 19세기 말까지도 서얼에 대한 원임직 소통이 이루어지지 않아, 적서 간의 갈등이 오랫동안 지속되었던 것이다.

『道東書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소 편, 영남대학교 출판부, 1997

『朝鮮後期 書院硏究』, 이수환, 일조각, 2001

1차 작성자 : 이광우