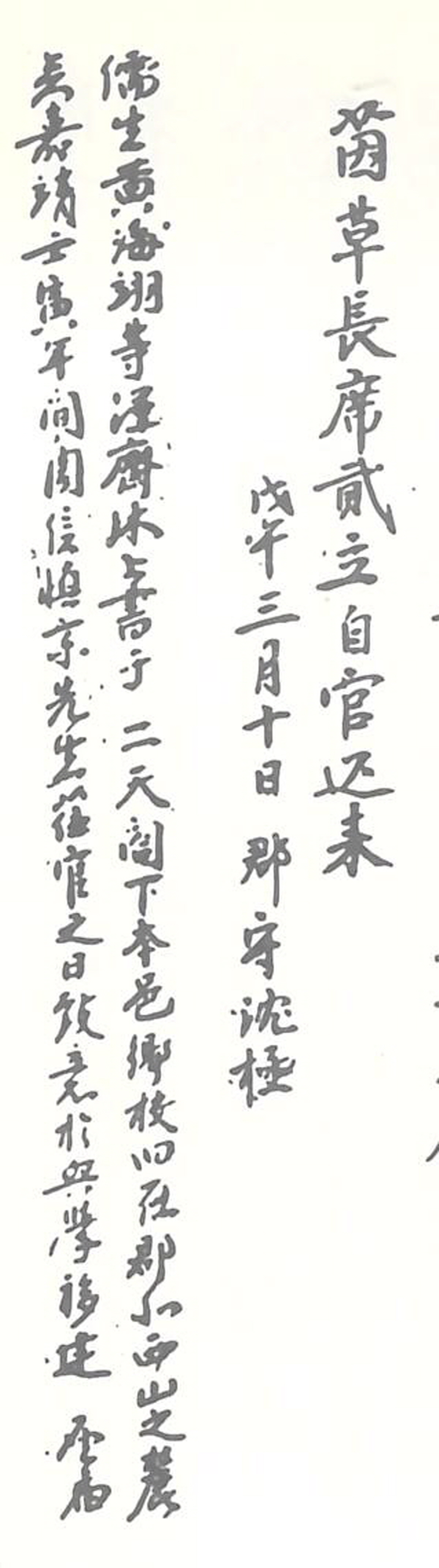

1678년 慶尙道 豊基郡 豊基鄕校의 부조 관련 기사와 향교 이건을 청원하기 위해 豊基郡守에게 올려 진 儒生 黃海翊 등의 上書

자료의 내용

慶尙道 豊基郡 소재 豊基鄕校에서 엮은 1641~1681년 「雜錄」에 수록된 1678년 부조 관련 기사와 그 해 儒生 黃海翊 등이 향교 이건을 청원하기 위해 豊基郡守에게 올린 上書다.

먼저 부조 관련 기사에는 3월 10일에 이루어진 풍기군 관아의 물품 부조를 소개해 놓았다. 이때 풍기군 관아는 茵草로 만든 長席 2立을 풍기향교로 보냈다, 당시 풍기군수는 沈極이 맡고 있었다.

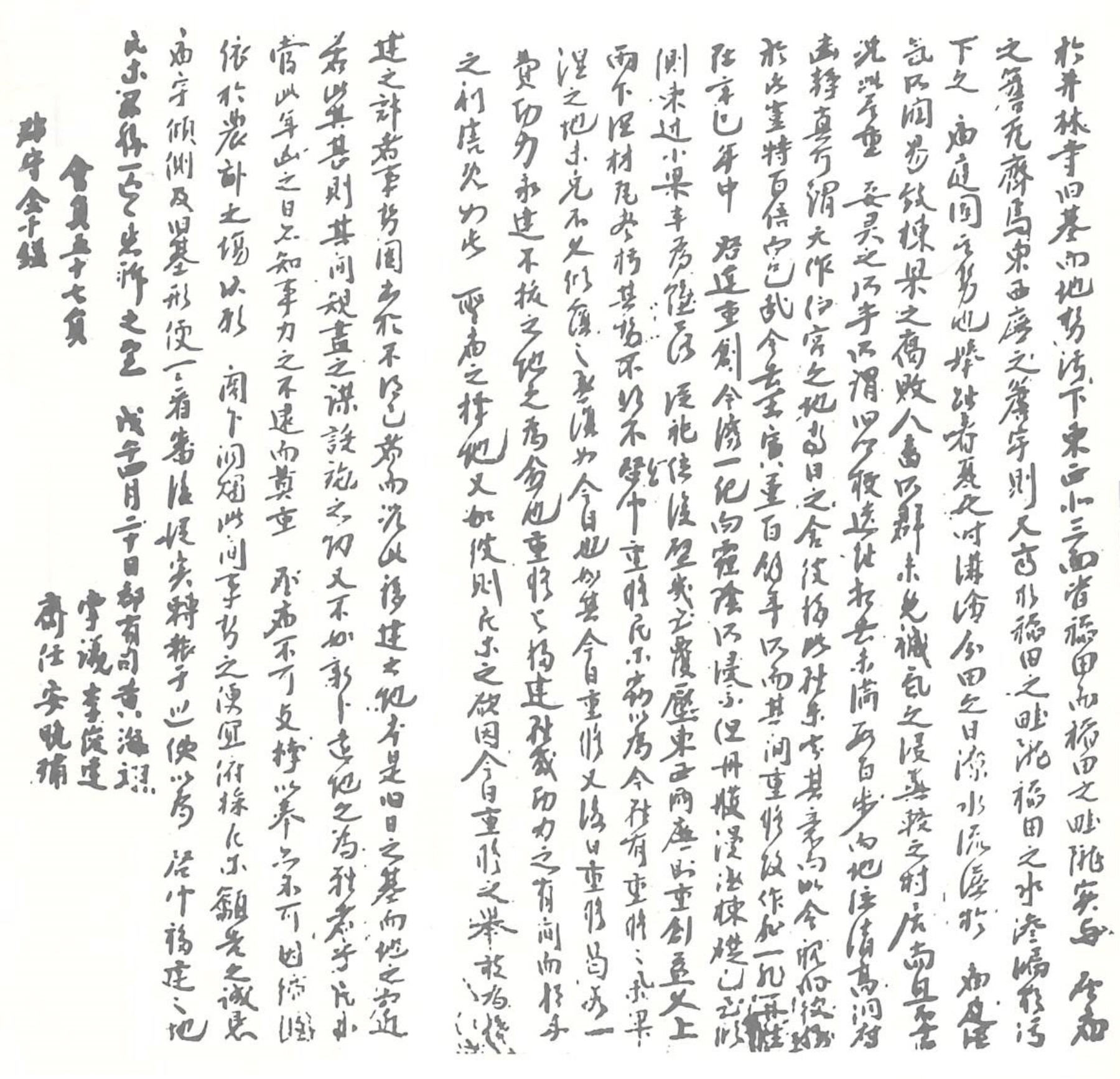

상서는 4월 20일자로 올려졌다. 상서의 대표는 유학 황해익이며, 모두 57員의 會員이 참여하였다. 당시 풍기군수는 金千鎭이 맡고 있었으며, 풍기향교 도유사는 상서의 대표인 황해익, 掌議는 李俊建, 齋任은 安晩補로 나타난다. 상서에서는 향교 이건이 청원되어 있는데, 우선 이건의 사유를 역설해 놓았다. 이에 따르면 옛 적 우리 고을의 향교는 군의 북서쪽 산기슭에 위치해 있었지만, 지난 1542년 풍기군수였던 周世鵬이 興學에 뜻을 품고 井林寺 옛 터로 풍기향교를 이건했다고 한다. 그러나 지세가 낮아 성묘의 동·서·북 3면이 모두 논밭과 맞닿아 있었다. 논밭 두둑이 성묘 및 東·西?의 처마기와와 붙어 있었던 것이다. 이에 논밭의 물이 아래로 흘러 습기와 더러운 오물이 廟庭에 스며들고 있었다. 특히 봄과 여름에는 봇도랑의 물이 논밭으로 흐르는데, 이때 땅에 고여 있던 사람과 가축의 오물이 묘정으로 스며들어 棟梁이 부패하기도 했다. 일반 사람도 이런 곳에 거주할 수 없는데, 하물며 향교가 이런 곳에 위치하니 매우 민망한 상황이라고 하면서, 이건 사유를 밝혀 놓았다. 그러면서 새로운 향교 위치로 옛 향교 터가 적당하다고 주장하였다. 옛 향교의 터는 지금 향교와 불과 수 백보 거리밖에 떨어져 있지 않았으며, 그곳의 지세는 淸高하고 幽靜하여, 진실로 향교가 위치할 만한 곳이라는 것이다. 그때 이곳을 버리고 지금의 위치로 옮긴 사유는 명확하게 알 수 없으나, 지금은 옮길 필요성이 분명함을 한 번 더 강조하였다. 이어 상서에서는 비용 상으로도 향교 이건이 유리함을 주장하고 있다. 지난 1542년 향교를 이건한 후 100여 년 밖에 지나지 않았는데, 그간 건물을 중수한 것이 여러 번이라는 것이다. 지난 1641년에도 향교를 중건하였지만, 여전히 습기가 스며들어 단청이 바래고 棟礎는 기우는 지경에 이르렀으며, 또 위패를 모시고 있는 성묘의 後壁이 무너지려 하고 있고 동·서 兩?도 습기로 인해 목재와 기와가 모두 썩어가고 있어 고치지 않으면 안 되는 형세라고 하였다. 그래서 매번 습기로 인해 건물이 기울고 무너질까봐 염려하고 있는 상황이라고 했다. 지금 중수한다고 해도 형세가 이러한 현재 위치에서 중수가 이루어지면, 멀지 않은 날에 또 중수를 해야 하기 때문에, 비록 이건은 중수보다 많은 비용이 들지만, 장기적으로는 오히려 적은 비용이 드는 공사가 될 것이라고 주장하였다. 또한 이건 장소가 먼 곳이 아니라 가까워, 공사도 크게 어렵지 않다고 했다. 이상과 같은 사유를 들어 유생 황해익 등은 풍기군수에게 상서를 올려 향교의 지세와 상황을 상세히 살펴봐 주시고, 이를 慶尙道觀察使에게 啓聞해서 이건을 청원해 주기를 청원하였던 것이다.

자료적 가치

조선시대 향교 운영의 일면을 살펴 볼 수 있는 자료다. 향교는 지방의 官學이었던 관계로 지방관의 지원과 협조 하에 운영되었다. 특히 향교 장려는 守令考課 중 하나인 ‘興學校’에 해당되었기에 지방관의 입장에서도 향교 운영을 소홀히 할 수 없었다. 이에 지방관은 향교 측에 수시로 필요한 물품을 부조해 주었으며, 향교 측은 중수 및 이건 공사와 같이 많은 물력과 노동력이 필요한 사업을 진행할 경우 관에 협조를 요청하였던 것이다. 위의 기사에서 확인되는 관의 부조와 풍기향교 유생들의 향교 이건 청원도 관의 지원 및 협조 하에 운영되는 향교 운영의 일면을 보여주는 사례가 된다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 慶星大學校 出版部, 1992

『慶北鄕校資料集成』(Ⅱ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

1차 작성자 : 이광우