慶尙道 豊基郡 豊基鄕校 소장 1641~1681년 「雜錄」에 수록 1646년 10월 풍기향교 生員 韓元璡 등의 향교 이건 청원 上書

자료의 내용

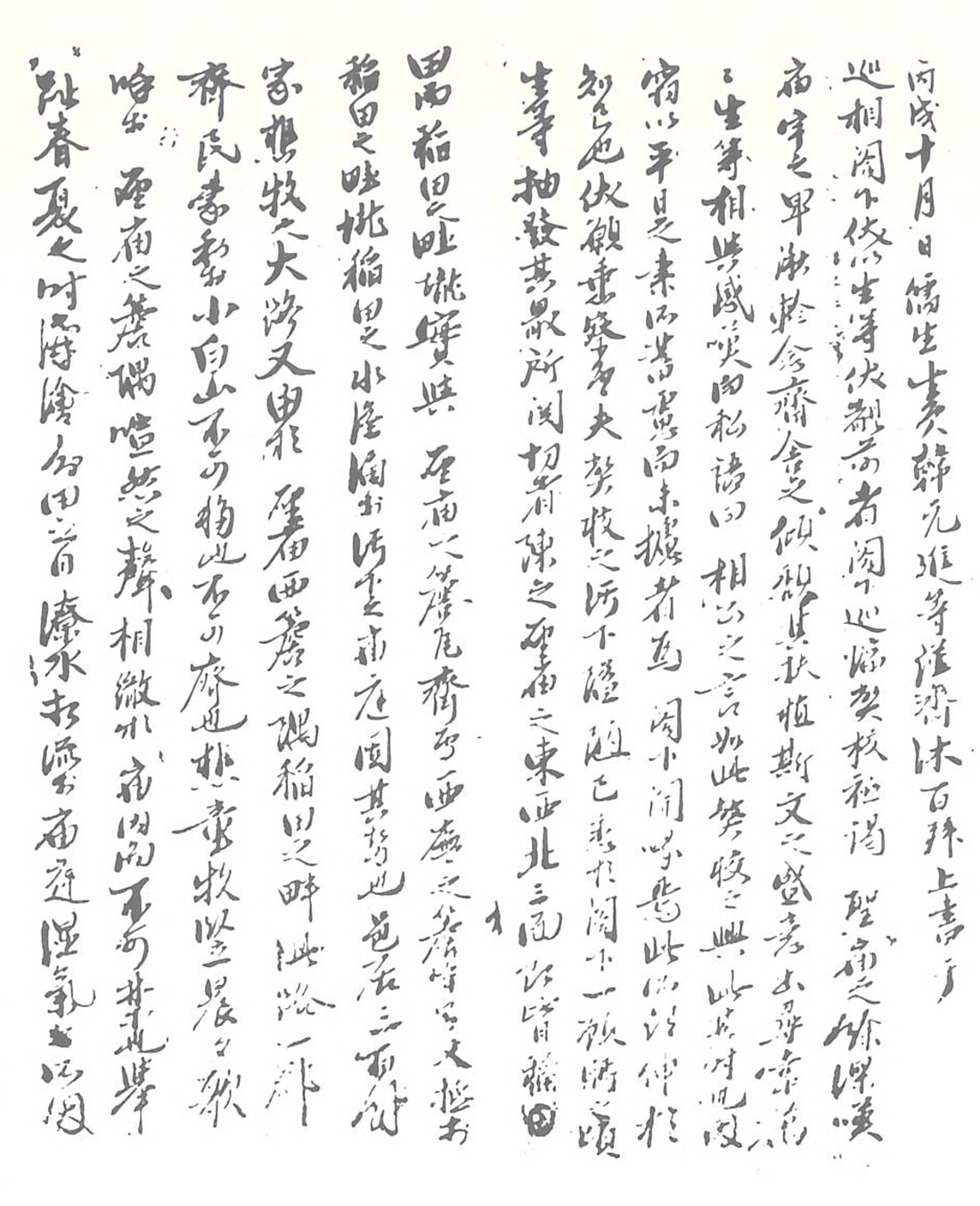

1646년 10월 慶尙道 豊基郡 豊基鄕校의 儒生인 生員 韓元璡 등이 慶尙道觀察使에게 올린 上書다. 이 상서는 풍기향교에서 엮은 1641~1681년 「雜錄」에 수록되어 있다. 한원진을 비롯한 풍기향교 유생들은 경상도관찰사에게 상서를 올려 향교 移建을 청원하였는데, 그 대략은 다음과 같다.

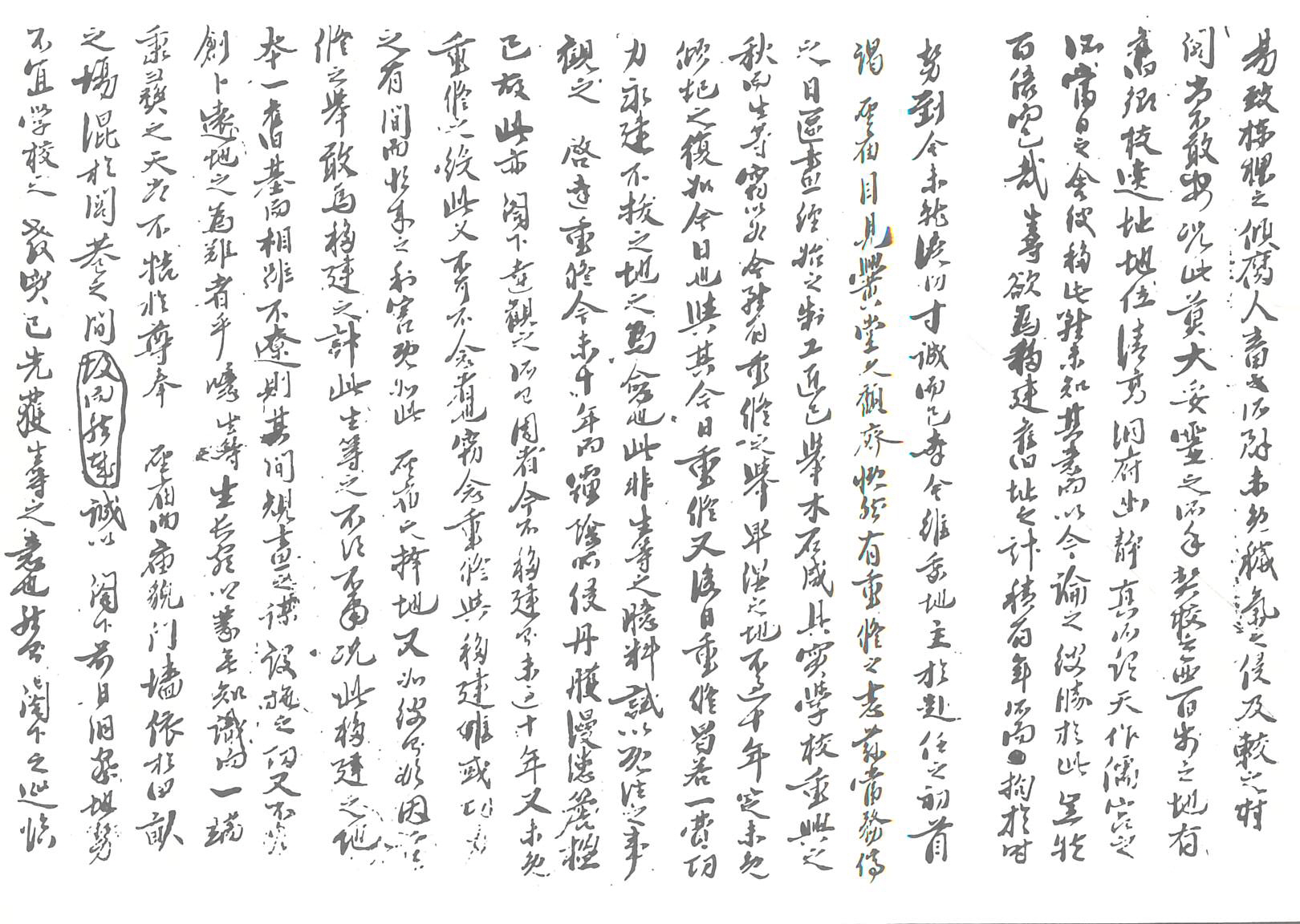

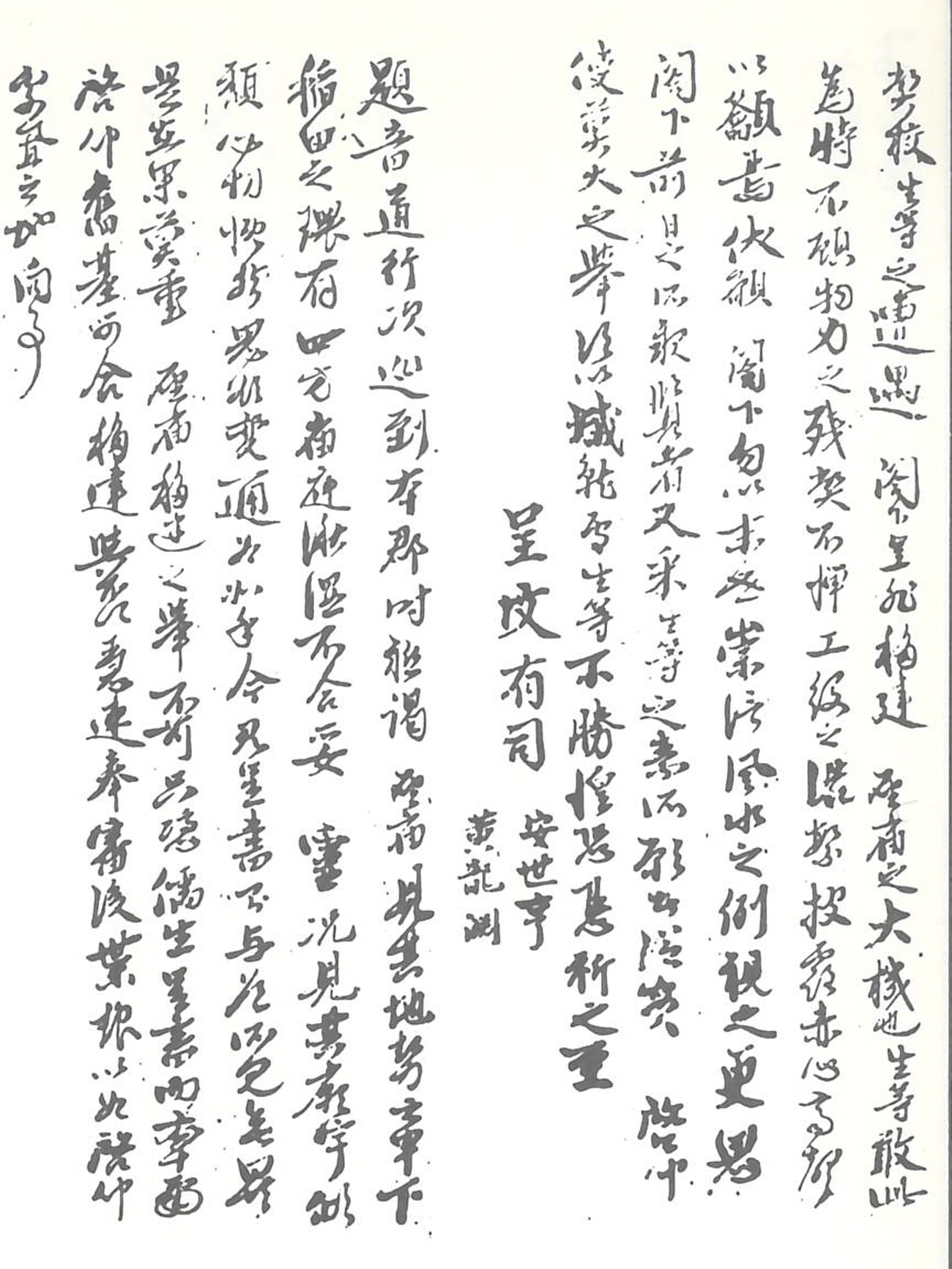

풍기향교 유생들은 먼저 경상도관찰사가 일전에 풍기향교를 방문했음을 상기시키고 있다. 경상도관찰사가 풍기군을 巡行할 때, 풍기향교를 방문해서 聖廟, 즉 大成殿을 배알한 후 향교를 둘러보았는데, 향교의 상황이 여러모로 누추함을 확인하고 안타까워 했었다는 것이다. 풍기향교 유생들은 이러한 사실을 상기시킨 후, 바로 풍기향교의 열악한 환경을 나열해 놓았다. 이들 주장에 따르면, 풍기향교의 가장 큰 문제는 입지 조건이었다. 전반적으로 지세가 낮아 인근 논밭과 도로의 행인들로부터 많은 피해를 입고 있었던 것이다. 즉, 대성전의 동·서·북 3면에 위치한 논밭의 두둑이 모두 대성전 처마와 연결되어 있었다. 그래서 논밭의 물이 廟廷으로 흐르는 형세였다. 또 읍내에는 300여가가 있는데, 이들이 小白山을 향해 땔나무를 구하거나 소를 치러 갈 때에는 반드시 대성전 구석을 통해야만 갈 수 있었다. 이들이 새벽같이 노래를 부르며 성인을 모신 대성전 옆을 지나가니, 그 소란스러움으로 의해 매우 민망한 형세라고 하였다. 특히 봇도랑의 물이 廟廷으로 흐르니, 건물 기둥이 쉽게 기울고 썩고 있으며, 심지어 사람과 가축의 오물도 스며드는 상황임을 호소하고 있다. 그런 가운데 풍기향교 서쪽 100보 지점에는 옛 향교의 터가 있는데, 땅의 위치가 고결하여 가히 儒宮이 될 만한 곳이어서 대성전을 이건하기 적당하지만, 100년 동안 뜻을 이루지 못하고 있는 상황이라고 하였다. 이런 상황에서 다행히 새로 부임한 豊基郡守가 처음 풍기군에 왔을 때, 풍기향교 대성전을 배알하고 건물을 둘러 본 후 건물 중수를 결정하였다. 이에 工匠을 부르고 목재와 석재를 준비하였으나, 풍기향교 유생들이 생각하기에 중수는 한 때의 조치에 불과하다고 판단하였다. 중수를 해도 불과 10년 안에 똑같은 상황이 발생해서 단청과 처마가 더럽혀질 것이고, 기둥은 썩고 기울게 될 것이며, 지금 돈을 쓰고 나중에 또 돈을 쓰는 일이 될 것이니 이는 낭비라고 하였다. 지금 이건하지 않으면 10년 내에 똑 같은 일이 벌어질 것임을 강조한 것이다. 그러면서 이번 이건 건의는 고을 사람들이 彛倫을 알기에 청원하는 것이지, 절대 風水에 의한 것은 아니라고 하였다. 당시 풍수설에 의거해 향교를 이건하는 경우가 적지 않았기 때문에 이런 언급을 한 것이다. 이상과 같이 풍기향교 유생은 대성전 이건의 당위성을 장황하게 설명하였고, 상서 마지막에는 현재 풍기향교의 재물이 많이 부족하니 경상도관찰사의 협조가 절실하다고 청원하였다. 본 상서의 呈文有司는 安世亨과 黃龍淵으로 확인된다.

상서 다음에는 이 상서에 대한 경상도관찰사의 題辭를 수록해 놓았다. 제사에서 경상도관찰사는 상서 서두에 언급되어 있듯이, 본인도 일전에 풍기향교 대성전을 둘러보았고, 그 입지의 불합리성과 이건의 필요성에 대해서는 공감한다고 했다. 그러나 대성전의 이건은 막중한 일이기에 유림이 올린 상서만으로 판단할 수 있는 일이 아니라고 하였다. 그렇기 때문에 풍기향교를 奉審한 牒報를 받은 후에 조정에 啓聞할 것이라고 답변해 놓았다.

자료적 가치

조선후기 향교의 운영 실태를 살펴 볼 수 있는 자료다. 본 상서에서 확인되는 풍기향교의 이건 청원의 진행 과정은 官과 향교와의 밀접한 관계를 보여주는 사례가 된다. 향교는 지방 官學을 대표하는 기관으로서, 그 운영에 있어 관의 적극적인 관심과 지원을 받았다. 특히 향교의 장려는 守令考課 중 하나인 ‘興學校’에 해당되었기에 지방관의 입장에서도 소홀히 할 수 없었다. 이에 향교 이건처럼 큰 물력과 노동력이 필요한 사업이 있을 경우, 풍기향교의 사례처럼 지방관뿐만 아니라 해당 道의 觀察使에게도 지원 및 협조를 요청하는 사례가 많았던 것이다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 慶星大學校 出版部, 1992

『慶北鄕校資料集成』(Ⅱ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

1차 작성자 : 이광우