1673년 慶尙道 豊基郡 豊基鄕校의 明倫堂 편액 제작, 鄕校田 운영, 祭脯 마련 등과 관련된 기사

자료의 내용

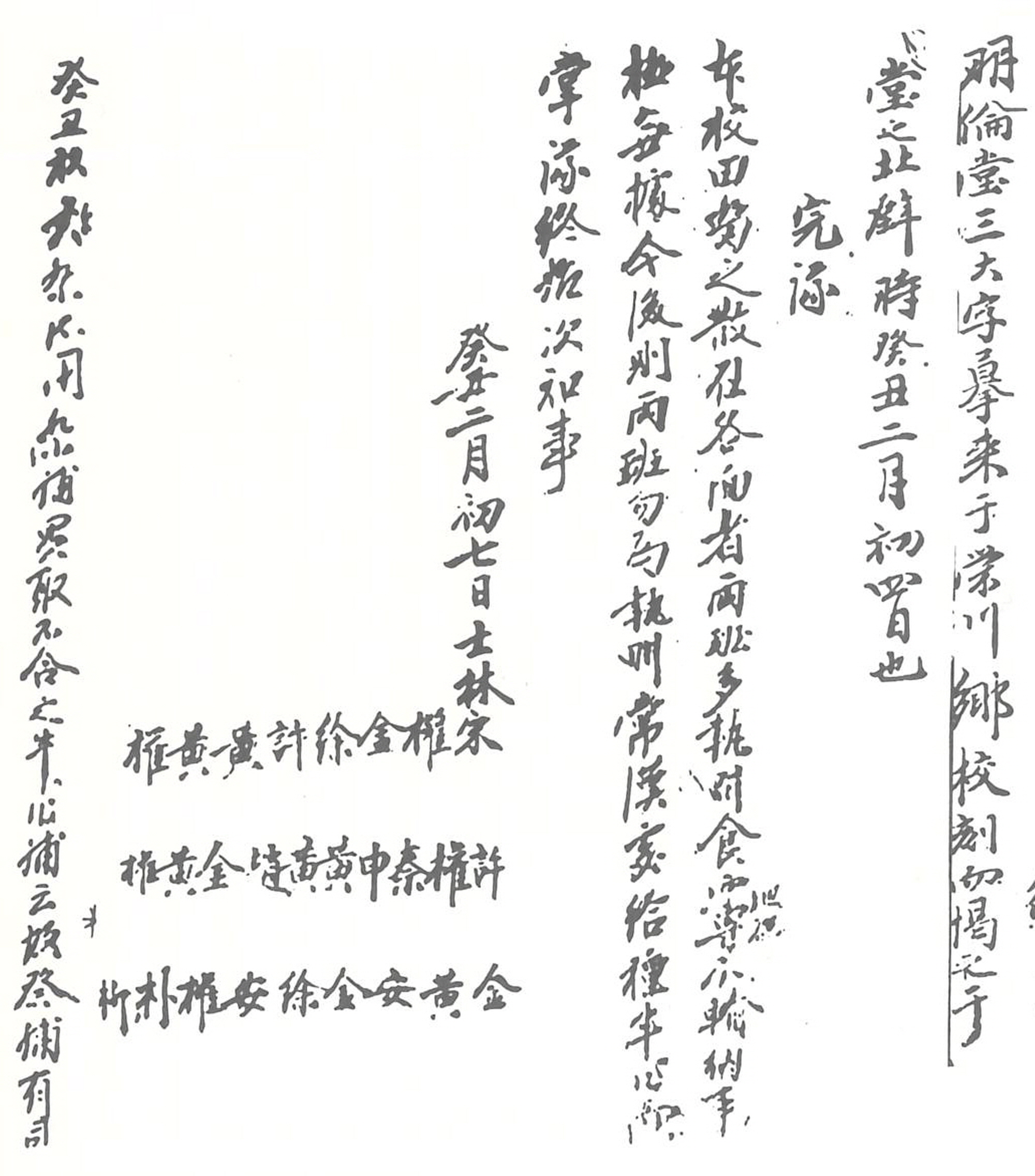

慶尙道 豊基郡 소재 豊基鄕校에서 엮은 1641~1681년 「雜錄」에 수록된 1673년 기사다. 이 해의 기사에는 풍기향교 明倫堂 편액 제작, 鄕校田 운영과 관련된 士林完議, 祭脯의 마련과 祭脯有司의 처벌 등의 기사가 수록되어 있는데, 그 내용은 대략 다음과 같다.

2월 초4일 풍기향교 明倫堂의 扁額 ‘明倫堂’ 세 큰 글자를 榮川鄕校에 새겨져 있는 것을 본떠 와서 당의 북쪽 벽에다 게시하였다. 명륜당 편액의 글씨체와 크기는 전국 향교가 동일한 관계로 이웃 향교의 글자를 본 떠 온 것이다.

2월 초7일 풍기군의 士林들이 完議를 결의하였다. 풍기향교의 田畓이 풍기군 관내 各面에 산재해 있는데, 이를 兩班들이 점유하고 있어 地稅가 제대로 거두어지지 않고 있었기 때문이다. 그래서 지금부터 양반들의 향교 전답 점유를 금지하며, 常漢이 경작하는 곳은 종자를 주고 수확량의 절반을 거두어들이는 것으로 결의한 것이다. 완의 말미에는 결의에 참여했던 사림의 성씨가 기재되어 있다. 모두 28명으로 성씨별로는 黃氏·權氏 각 6명, 金氏 3명, 徐氏·安氏·許氏 각 2명, 朴氏·宋氏·申氏·柳氏·全氏·趙氏·秦氏 각 1명 순으로 나타난다.

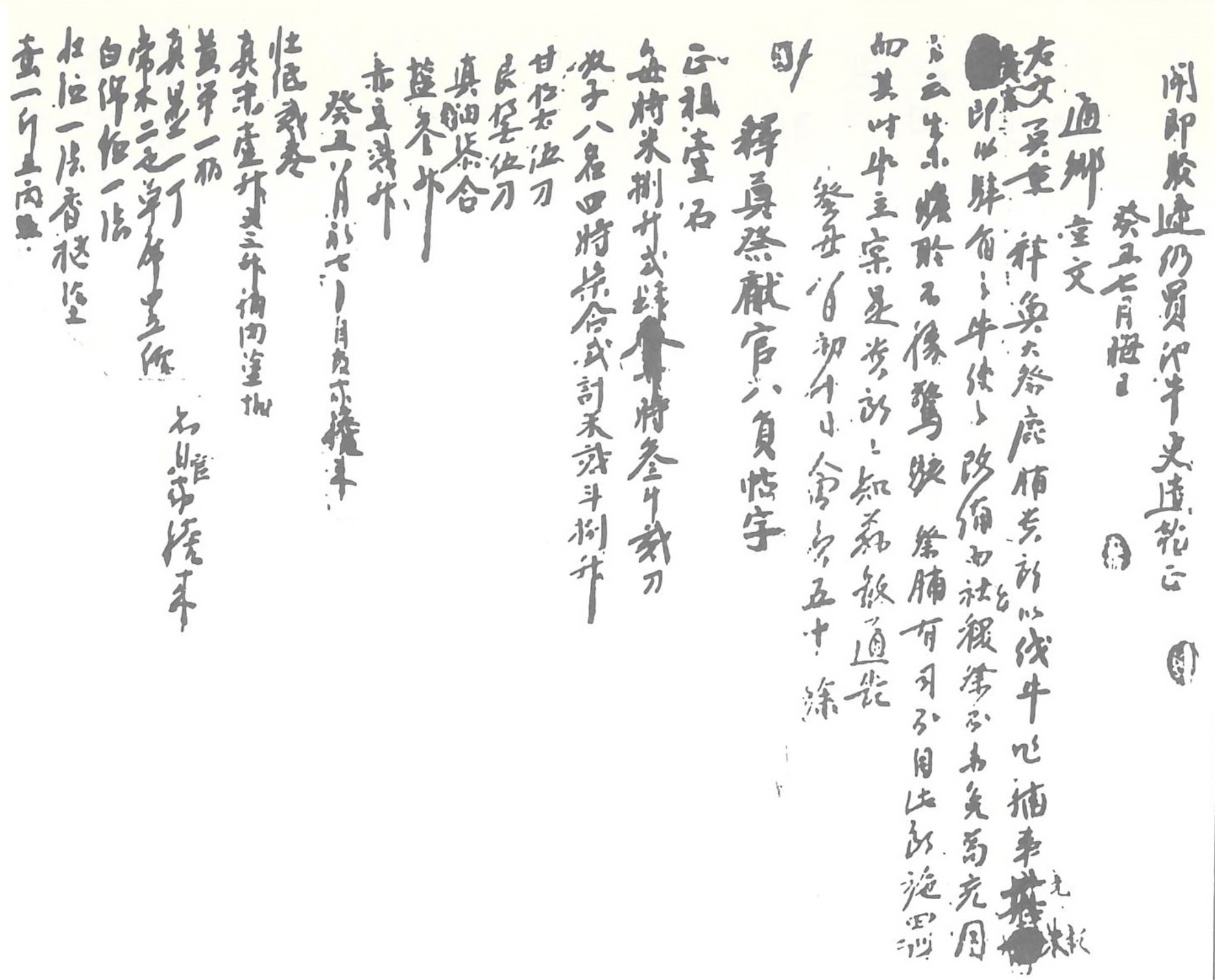

7월 그믐날, 祭脯有司를 駁遞하고, 다른 소를 구입하여 말려서 脯를 만들게 했다. 가을 大祭 때 사용 예정인 祭脯를 買取하였는데, 합당하지 않은 것이 절반이나 되었기 때문이다.

8월 초10일 풍기향교 會員 50여 인이 鄕堂에 통문을 돌렸다. 통문의 내용은 앞서 문제를 일으킨 제포유사에 대한 처벌 건이다. 해당 통문에서는 먼저 釋奠大祭에는 鹿脯를 사용해야 되나, 그것이 매우 귀한 관계로 牛脯를 대신 사용하는 것이라고 했다. 그런데 이번에 제포유사가 문제를 일으키는 바람에 社稷祭에 사용할 제포도 부족하게 되었다며, 이번 일을 계기로 제포유사에게 벌을 내릴 것임을 통보하였던 것이다.

기사 마지막에는 가을 대제 때 사용된 제물 및 물품의 종류와 그 수량을 기재해 놓았다.

자료적 가치

조선시대 향교 운영의 실태를 살펴 볼 수 있는 자료다. 1673년 기사에서 특히 주목되는 점은 향교의 중요한 경제적 기반 중 하나인 전답 운영과 관련된 것이다. 조선시대 향교는 官學이었기에 정부로부터 鄕校田을 지급 받았다. 향교전은 고을의 邑格에 따라 차등 지급되었지만, 각 고을은 안정적인 향교 운영을 위해 규정 외의 향교전을 운영하기도 했다. 그러나 향교전은 개인이 아니라, 향교에서 활동하는 지역 사림들이 공동으로 관리하다 보니, 방만하게 운영되는 경우가 많았다. 1673년 기사에서 확인되는 양반가의 향교전 점유도 그러한 사례에 해당된다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 慶星大學校 出版部, 1992

『慶北鄕校資料集成』(Ⅱ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

1차 작성자 : 이광우