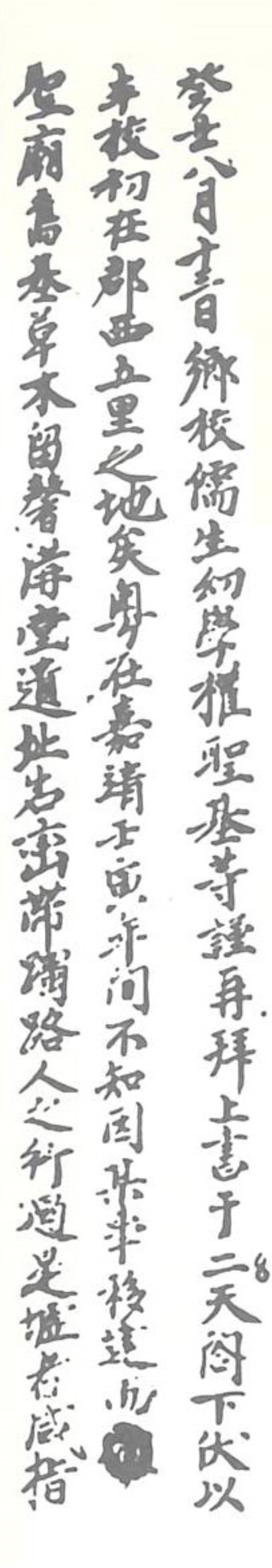

慶尙道 豊基郡 豊基鄕校 소장 1641~1681년 「雜錄」에 수록된 1673년 8월 풍기향교 儒生 幼學 權聖基 등의 山訟 관련 上書

자료의 내용

1673년 8월 13일 慶尙道 豊基郡 豊基鄕校의 儒生인 幼學 權聖基 등이 올린 上書다. 상서에는 수신자가 기재되어 있지 않은데, 豊基郡守 내지 慶尙道觀察使가 수신자였던 것으로 보인다. 이 상서는 풍기향교에서 엮은 1641~1681년 「雜錄」에 수록되어 있다. 상서의 내용은 山訟과 관련되어 있다. 풍기향교 옛 터에 偸葬이 이루어졌기에, 상서를 올려 移葬과 관련자 처벌을 청원하였던 것이다. 이와 관련된 상서의 대략적인 내용은 다음과 같다.

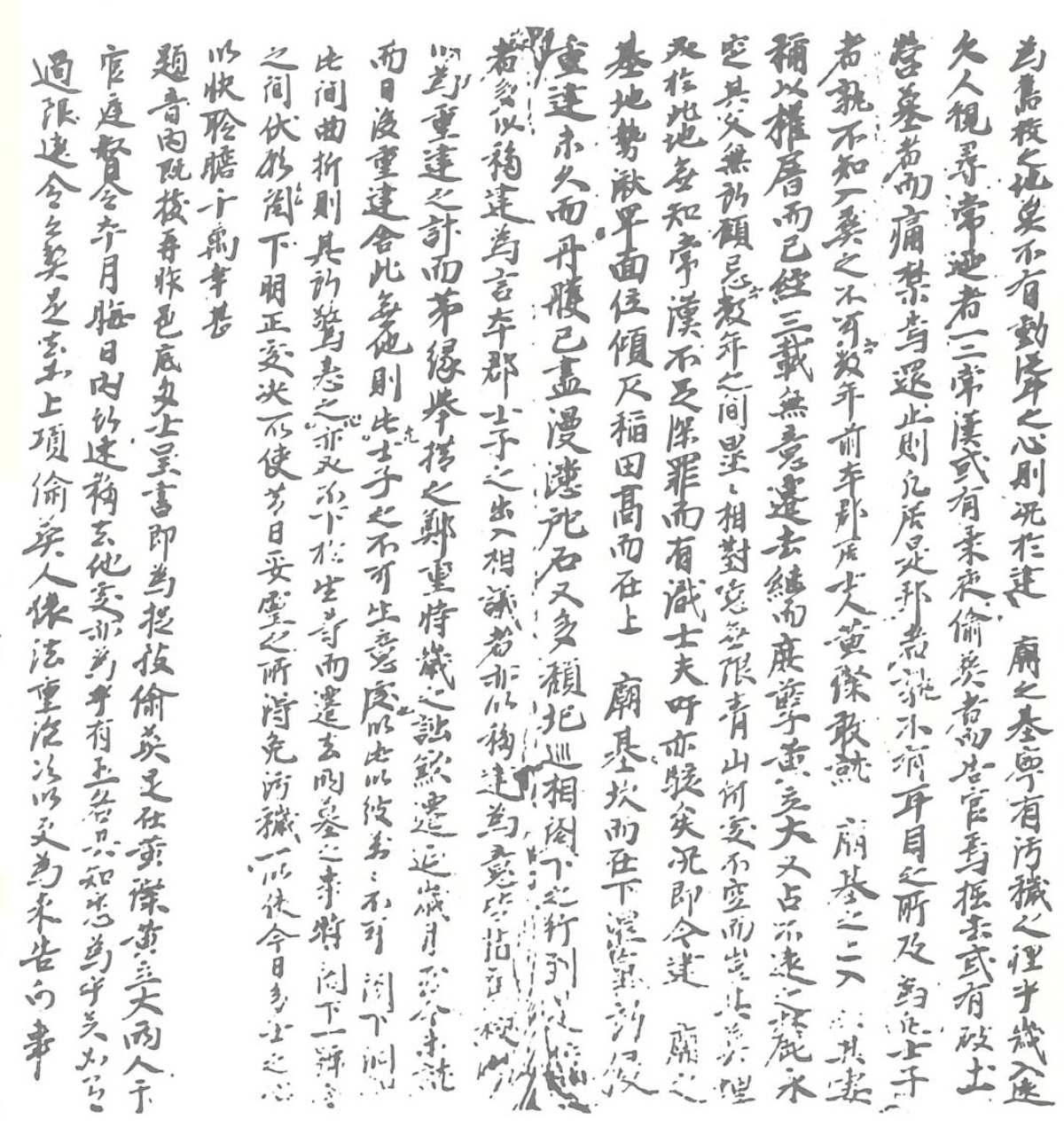

상서에서는 먼저 풍기향교 옛 터에 대하여 설명해 놓았다. 풍기향교는 처음 군의 서쪽 5리 지점에 위치했었는데, 지난 1542년 알 수 없는 이유로 이건이 이루어졌다. 그리고 현재 그 터는 草木이 무성하고 講堂이 자리했던 곳에는 바위만 남아 있지만, 사람들은 분명 이곳이 향교의 옛 터임을 알고 있는 상황이라고 하였다. 그런데 聖廟, 즉 향교가 위치해 있던 옛 터가 지금 더렵혀지고 있다고 했다. 몇몇 常漢들이 야밤을 틈타 몰래 투장하고 있었기 때문이다. 이에 官에 사실을 알려 투장된 무덤을 파내고, 수시로 투장을 금해 오며 엄히 관리해 왔다고 했다. 하지만 우리 군에 거주하는 선비 黃澯이 감히 옛 성묘 터 위에 무덤을 쓴 지 3년이 흘렀으며, 또 庶孼 黃立大가 멀지 않은 곳에 자신의 아버지 무덤을 조성했음을 호소하였다. 풍기향교 측은 지금까지 이러한 행위를 묵묵히 상대해 왔지만, 상한도 아니고 명색이 선비 된 자가 이런 일을 저질렀기 때문에 이를 엄히 금하고 관련자에 대한 엄한 처벌이 필요하다고 판단하여 본 상서를 올리게 된 것이다. 그런데 본 산송의 배경에는 향교 이건 문제가 반영되어 있다. 상서 후반부에는 오래전부터 향교 이건 계획이 진행되고 있었음을 밝혀 놓았는데, 그 장소가 바로 옛 향교 터였다. 지금 현재 풍기향교 대성전이 위치한 곳은 장소가 낮아 각 면 옆으로 논밭이 조성되어 있었다. 따라서 논밭의 습기가 대성전 구역으로 침투하였으며, 이로 인해 단청의 색이 쉽게 빠져버리고 기둥은 빨리 썩고 기우는 상황이었다. 향교를 중수해도 얼마가지 않아 다시 공사해야 되는 형편이었던 관계로 오래전부터 옛 터로의 이건을 준비하였던 것이다. 이와 관련해서 풍기향교 측은 여러 차례 관에 이건을 청원하였고, 그런 가운데 경상도관찰사 풍기향교를 둘러보고 형세를 안타깝게 생각한 적도 있었지만, 사안이 중대해서 여러 해 동안 실현되지 못하고 있는 상황이라고 하였다. 즉, 풍기향교 측은 옛 향교 터로의 이건을 오래전부터 계획 중이었는데, 근래 옛 향교 터에 투장이 많이 일어나, 투장된 무덤에 대한 이장과 관련자 처벌을 청원하였던 것이다.

이상의 상서를 제출받은 지방관은 풍기향교 측의 손을 들어주었다. 뒤 이어 수록된 題辭에 따르면 이 사안은 이미 향교에서 呈書했던 것으로 충분히 그 뜻을 공감하고 있다며, 이번 달 그믐 내로 이장하도록 황찬과 황입대에게 지시해 놓았다. 또한 두 사람은 법에 의거해 그 벌을 다스릴 것이라고 판결을 내렸다.

자료적 가치

조선후기 山訟의 실태를 살펴 볼 수 있는 자료다. 偸葬 및 犯葬과 관련된 山訟은 조선후기 이래 지방에서 가장 광범위하게 전개된 訟事였다. 본 자료에 나타나는 산송은 산림 점유와 관련되어 있다. 지역에 따라 차이가 나지만 조선시대 향교와 서원도 일반 사족과 마찬가지로 산림이 경제적 기반의 일정부분을 차지하고 있었기에 산림 소유권과 관련된 산송을 피할 수가 없었던 것이다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 慶星大學校 出版部, 1992

『慶北鄕校資料集成』(Ⅱ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

1차 작성자 : 이광우