1657년 慶尙道 豊基郡 豊基鄕校의 전답 관리 관련 기사

자료의 내용

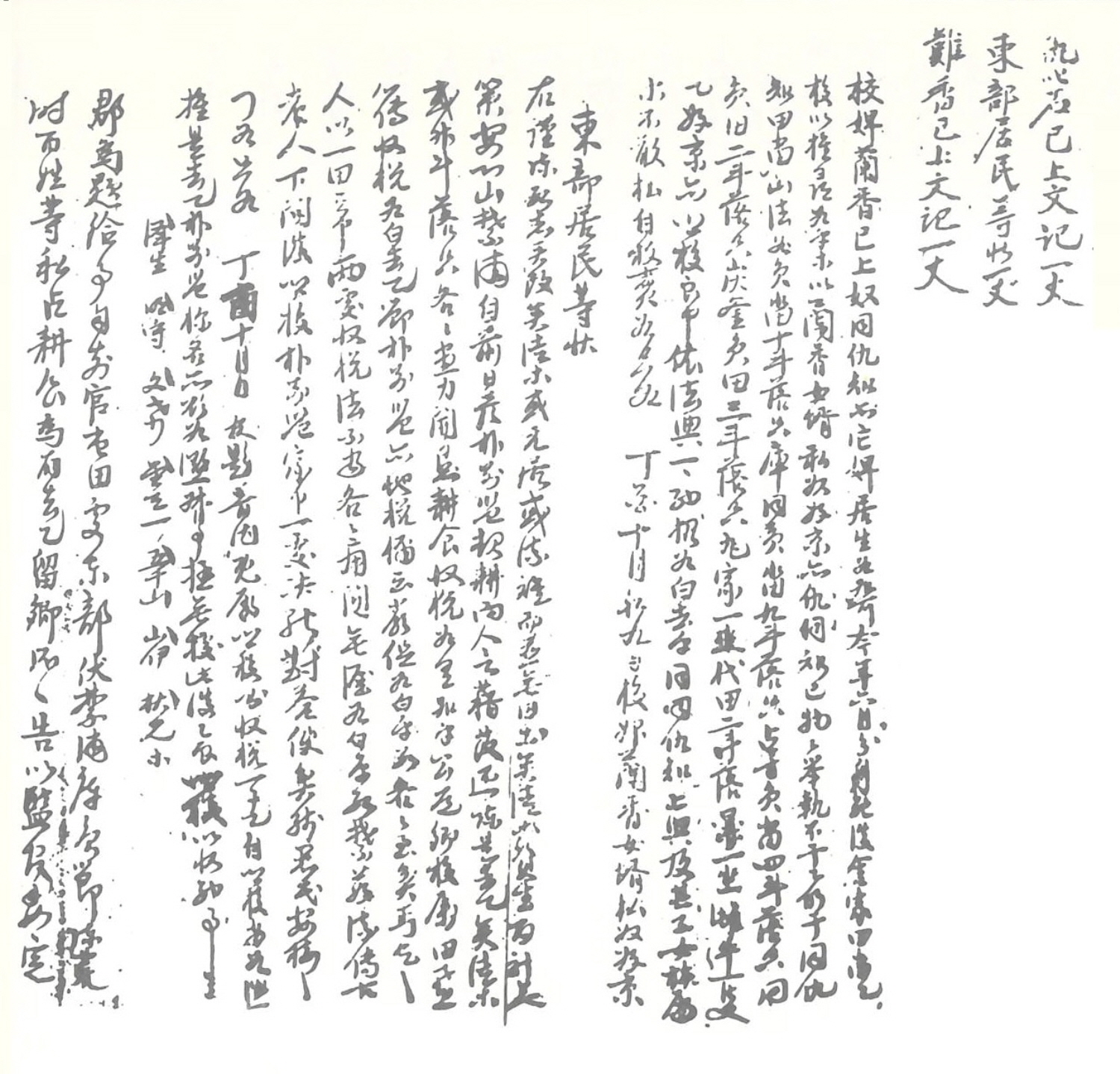

慶尙道 豊基郡 豊基鄕校에서 엮은 1641~1681년 「雜錄」에 수록된 1657년의 향교 전답 관리 관련 기사다. 이 해의 기사는 校婢 蘭香이 경작하는 전답의 관리와 풍기군 東部에 소재한 전답 관련 기사로 살펴 볼 수 있다.

먼저 교비 난향은 향교전을 경작하고 있었다. 그러다 6월 사위 仇同知가 해당 전답을 이어 받아 경작하게 되었는데, 구동지는 교비가 아니라 私奴婢였다. 종전까지 향교 노비가 경작하다, 사노비가 경작하게 되었음으로 이것에 대한 확인이 필요해 본 문기를 작성하였던 것이다. 문기에 따르면 山法員의 畓 10두락지, 庫同員 畓 9두락지, 占只員 畓 4두락지와 田 2두락지, 慶釜員 田 3두락지 등이 관리 대상으로 나타나 있다. 문기 말미에는 사사로이 방매하지 말라는 뜻을 덧붙여 놓았다.

이어 동부 居民들의 10월 초9일 等狀이 수록되어 있다. 풍기군 동부의 安心 山禁浦 일대의 전답을 경작하던 주민들이 이중 收稅를 당하고 있다며, 이것에 대한 개선을 풍기군에 청원하기 위하여 본 등장을 작성하였던 것이다. 등장에 따르면 자신들은 殘民으로서 어렵게 생활하고 있는데, 경작하고 있는 산금포의 전답에 대하여 이중 수세가 이루어지고 있다고 했다. 원래 자신들은 이곳의 전답을 경작하고, 그 소출의 일부를 奴稅라는 명목으로 풍기향교에 납부하고 있었다. 그런데 풍기군 留鄕所의 別監으로 추정되는 朴別監이라는 자가 이 일대를 개간하면서, 이미 노세를 납부하고 있는 전답에도 地稅를 부과하기 시작했다는 것이다. 형편이 어려운 상황에서 이중으로 수세를 당하고 있으며, 거기다 박별감은 지세 납부를 嚴促까지 하고 있으니 매우 곤란한 처지임을 호소하고 있다. 그러면서 풍기향교 노세와 박별감 지세 중 어느 곳에 납부를 해야 되는지 빨리 판결을 내려 주어 자신들이 安接할 수 있게 해달라고 청원하였다. 당시 등장에 참여한 동부 거민은 澤生·明守·文紙·五千山·山伊·秋兒 등이다. 이와 같이 등장이 올라가자 풍기군은 박별감의 수세는 근거가 없다며, 앞으로 풍기향교가 해당 전답에서 수세하라고 판결을 내렸다.

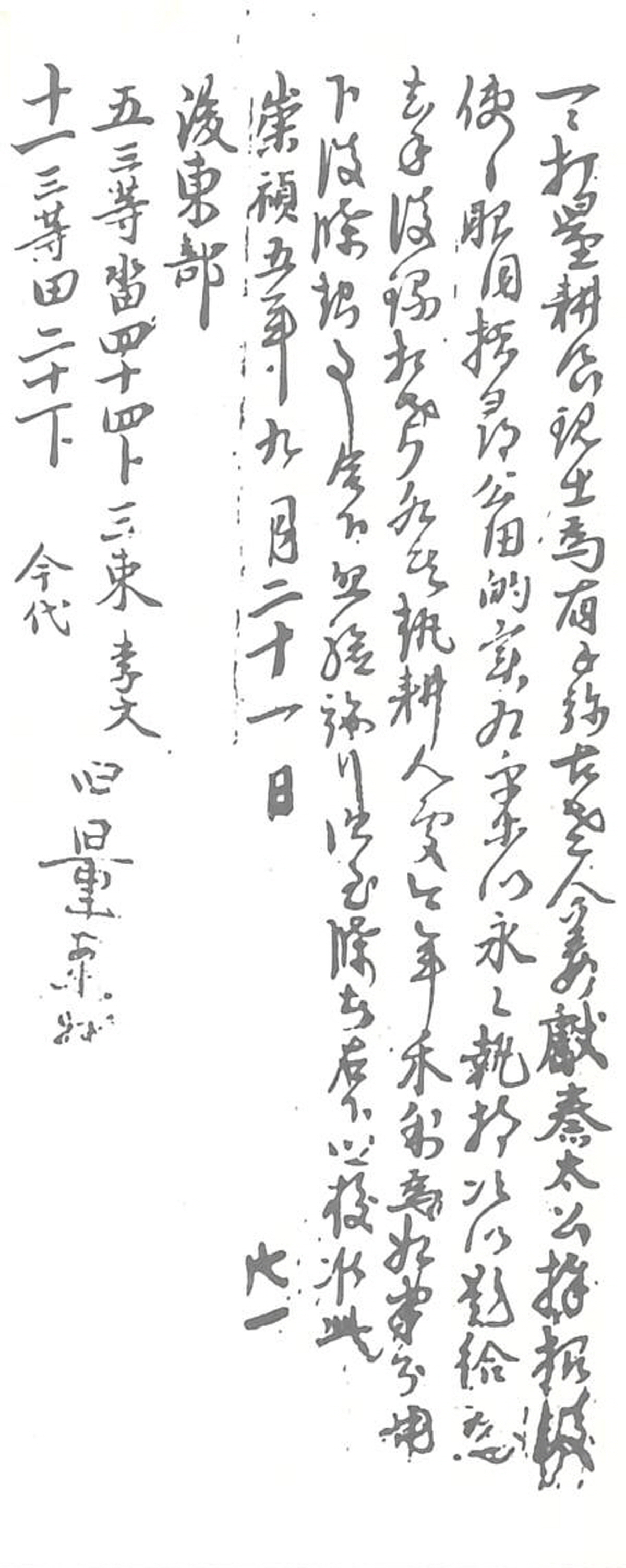

등장 다음에는 판결 이후 풍기향교의 후속 조치가 간략히 기재되어 있다. 풍기향교 측은 노세를 거두던 전답을 일반 백성들이 사사로이 점유하고 있음을 보고, 이 일대에 대한 조사가 필요하다고 판단을 내렸다. 이에 풍기군 유향소에서 정한 監官과 함께 이 지역의 전답을 일일이 打量하였고, 이곳의 전답이 公田임을 확인시켰다. 그리고 올해 수확물부터 향교에 납부할 것을 규정하였다. 이어 문기 말미에는 1632년 9월 21일 작성된 舊 量案을 바탕으로 풍기군 동부에 3等畓 44卜 3束, 13等田 20卜 규모의 풍기향교 전답이 분포하고 있음을 기재해 놓았다.

자료적 가치

조선시대 향교 전답의 운영 실태를 살펴 볼 수 있는 자료다. 전답은 향교의 가장 중요한 경제적 기반이었다. 정부는 향교가 官學이었던만큼 고을의 邑格에 따라, 이른바 鄕校田을 지급해 주었는데, 풍기군은 郡의 읍격을 가지고 있었기에 풍기향교는 기본적으로 국가로부터 5結의 전답을 받았다. 이러한 향교전에 대하여 향교는 수조권을 행사하며, 그 수입으로 향교 재정으로 활용하였다. 그런데 대부분의 향교는 국가에서 정한 향교전보다 많은 전답을 보유하고 있었다. 향교의 안정적인 운영을 위해 규정을 초과하는 향교전을 확보하였던 것이다. 그러나 향교전은 개인이 아니라, 향교에서 활동하는 지역 사림들이 공동으로 관리하다 보니, 방만하게 운영되는 경우가 많았다. 본 기사에 수록된 풍기군 동부의 향교전도 지역의 세력가에 의해 사사로이 점유된 사례로 볼 수 있다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 慶星大學校 出版部, 1992

『慶北鄕校資料集成』(Ⅱ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

1차 작성자 : 이광우