1714년 慶尙道 豊基郡 소재 豊基鄕校의 물품 부조, 位版 奉審, 四賢 陞配 관련 기사

鄕校雜錄 第二

자료의 내용

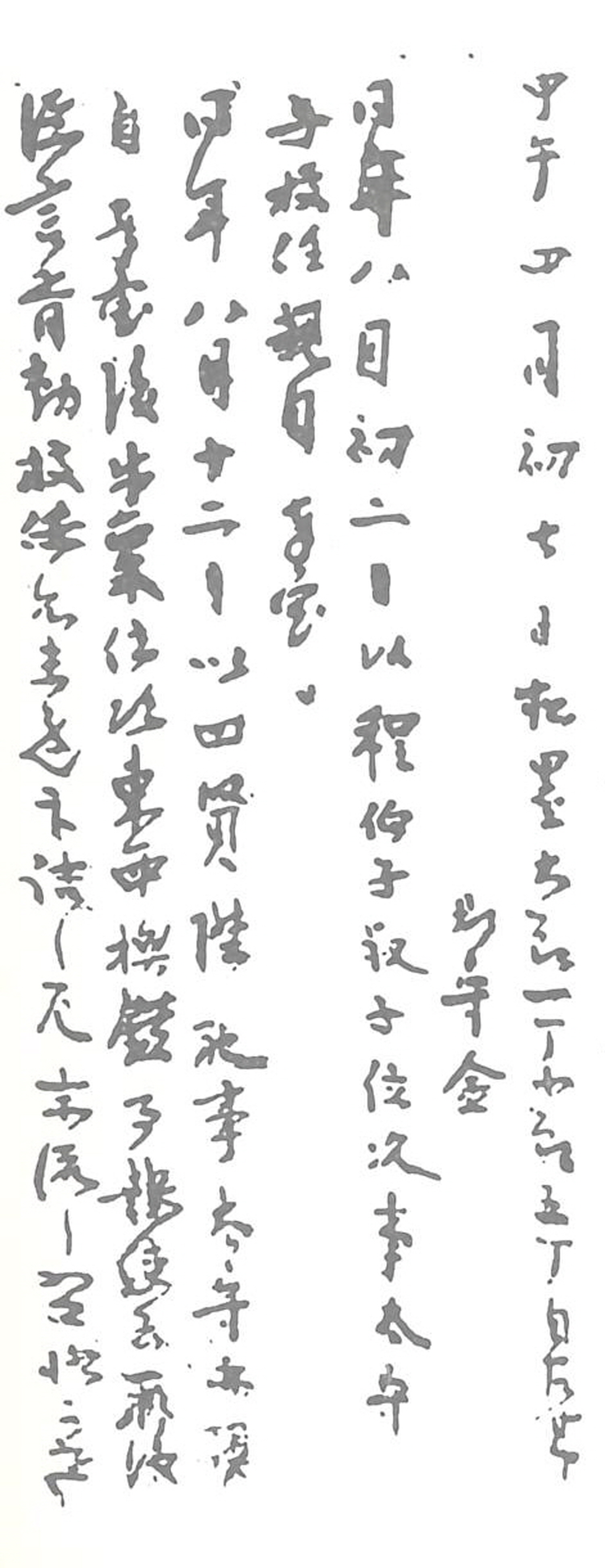

慶尙道 豊基郡 소재 豊基鄕校에서 엮은 1692~1720년 「鄕校雜錄」 第二에 수록된 1714년 기사다. 이 해의 기사는 크게 물품 부조, 位版 奉審, 四賢 陞配 관련 사실이 수록되어 있는데, 그 대략은 다음과 같다.

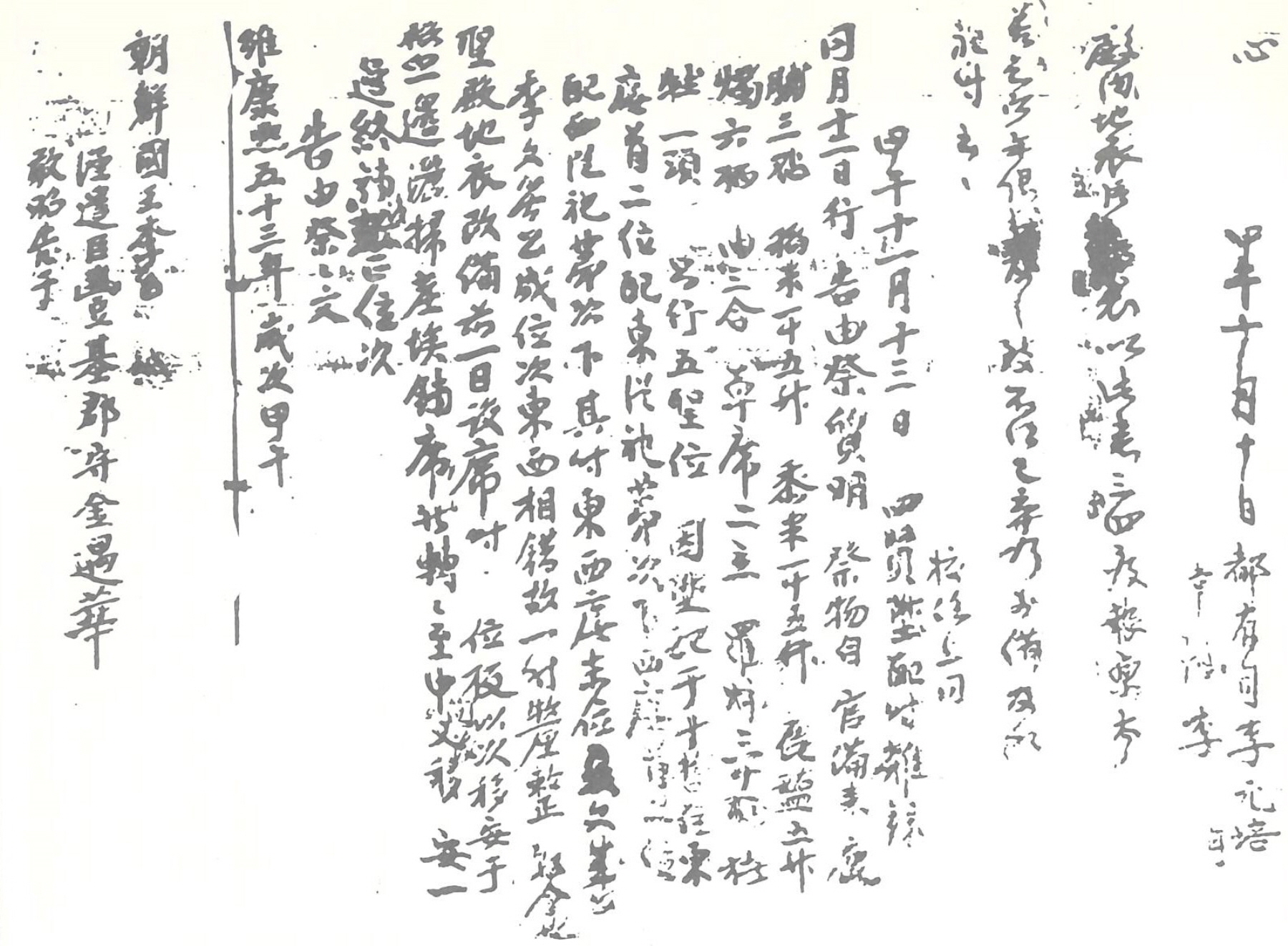

1714년 4월 초7일 풍기군 관아에서 松墨 大節 1丁과 小節 5정을 보내왔다. 당시 豊基郡守는 金遇華였다. 8월 초2일에는 程顥와 程?의 位次 문제 때문에 풍기군수와 校任이 친히 奉審하였다. 8월 12일 宋朝 四賢을 陞祀하는 일로 풍기군수가 직접 봉심하였다. 그 후 李珥와 成渾의 위패를 살펴보았고, 校任에게 위차 문제에 대해 주의를 주었다. 이어 10월 10일의 기사는 자료의 결락으로 내용은 알 수 없고, 다만 都有司가 李元培인 것만 나타난다. 뒤이은 기사는 대성전 내 地衣를 풍기군수에게 보고하여, 새로 마련했다는 내용이나, 역시 자료의 결락으로 일자와 정확한 내용은 확인되지 않는다.

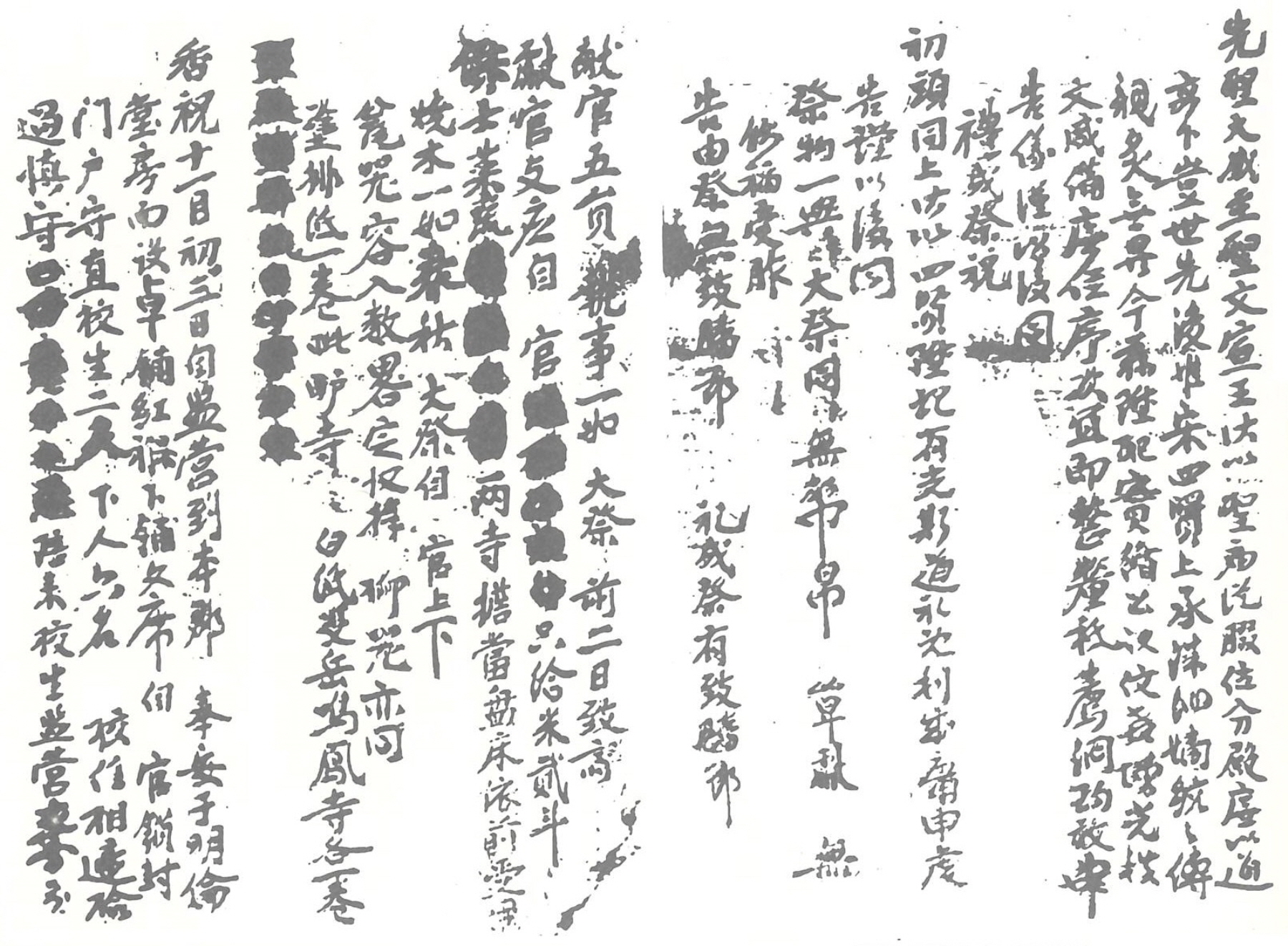

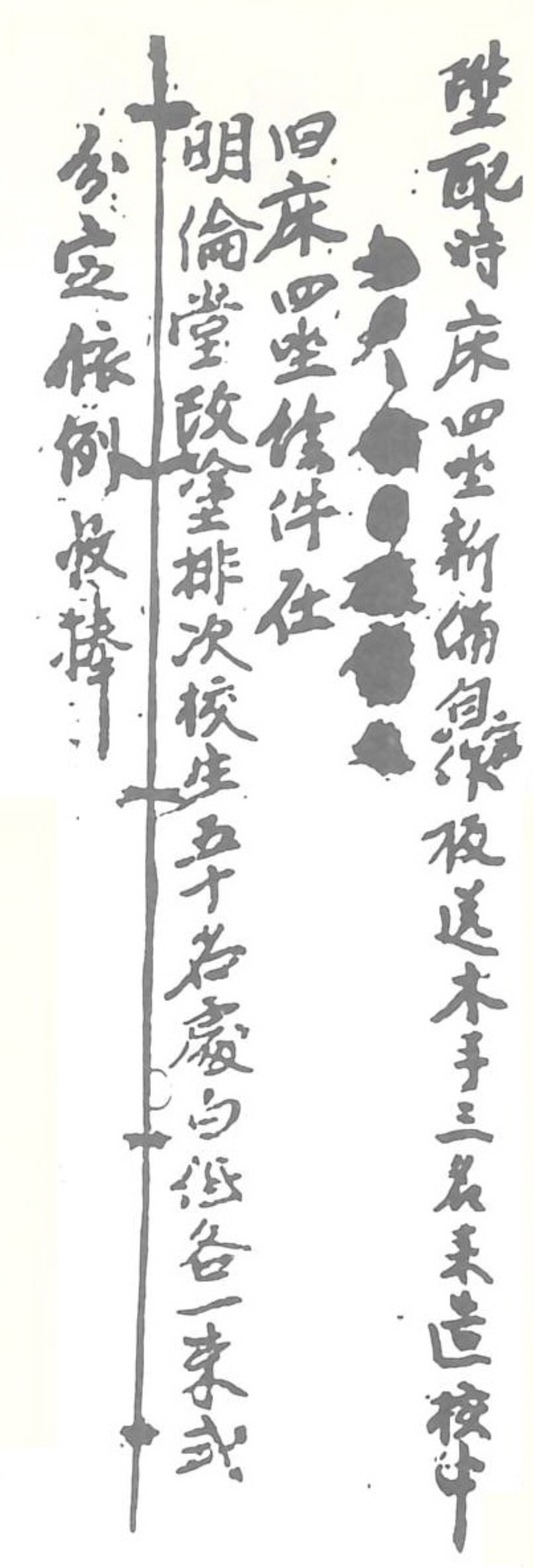

11월 13일에는 송조 4현을 풍기향교 대성전에 배향하였는데, 그때 사용된 물력 등이 ‘四賢陞配雜錄’으로 정리되어 있다. 이에 따르면 11월 12일 告由祭를 거행하였는데, 풍기군에서 제물을 보내왔다고 하며, 그 내역은 鹿脯 3貼, 稻米 1斗 5升, 鹿醯 5승, 燭 6柄, 油 3合, 草席 2立, 猪牲 1頭 등이었다. 풍기향교 대성전에는 五聖位의 위판만 있었으며, 十哲의 경우 東? 首 2위에 배향하고, 그 다음은 西? 首 2위에 배향하는 식으로 위차가 정해져 있었다. 그런데 동무와 서무 마지막에는 이이와 성혼의 위판이 배향되어 있는데, 동서가 서로 바뀐 까닭에 朝會하여 바로 잡았다고 한다. 송조 4현의 위판을 새로 배향하기 전에 대성전 및 동무·서무의 위판 위차를 정리한 것이다. 고유제 하루 전 設席 하면서 위판을 校內로 이안하였다. 殿內의 塵埃를 제거하기 위해서였다. 이어 告由祭文을 수록해 놓았다. 풍기군수 김우화가 고유하였는데, 제문에서는 송조 4현을 종사하게 된 연유와 이로 인한 儒風의 번성을 바라고 있다. 뒤 이어 禮成祭祝을 수록하였다. 예성제 축문의 내용은 고유제문과 거의 동일하다. 제물은 大祭 때와 같았으나, 幣帛은 없었다. 獻爵은 單獻을 하였다. 고유제 때는 致?이 없었으나, 예성제에는 치번이 있었다. 獻官 5員과 執事는 모두 대제 2일 전에 致齋하였다. 헌관의 支應은 모두 관에서 지급하였는데, 단지 米 2두만 주었다. 선비들을 支供할 菜蔬는 兩寺에서 담당하였다. 양사의 이름은 나오지 않으나, 풍기향교에 물력을 제공하던 屬寺로 보인다. 盤床은 전에 받을 걸 썼다. 燒木은 春秋大祭 때처럼 관에서 내어 주었다. 甕器와 柳器는 사용할 수에 맞추어 收捧하였다. 도배지 1권은 毘盧寺에서, 白紙는 雙岳寺와 鳴鳳寺에서 각 1권씩 거두어들였다. 이들 사찰 역시 풍기향교의 속사로 보인다. 香祝은 11월 초3일 감영에서 도착하여 明倫堂의 房에 봉안하였다. 이를 보관하기 위해 탁자를 설치 한 후, 붉은 보자기로 덮었으며, 아래에는 文席을 깔았다. 풍기군 관아에서 열쇠로 걸어 잠근 후 봉안하였다. 門戶의 守直은 校生 2원이 下人 6명과 함께 돌아가면서 맡았다. 陞配 때 사용한 床 4좌는 새로 마련한 것인데, 관에서 목수 3명을 보내주었다. 舊床은 그대로 두었다. 명륜당을 새로 도배하였는데, 예전과 같이 교생 50명에게 백지 1속씩 거두었다. 당시 校任은 黃道大였다.

자료적 가치

조선시대 향교의 경제적 기반에 대해 살펴 볼 수 있는 자료다. 향교의 대표적인 경제적 기반으로는 전답과 노비를 비롯하여, 관의 부조, 儒錢 및 願納, 校村·校保, 屬寺 등이 있었는데, 본 자료에서는 특히 관의 부조, 원납, 속사를 확인 할 수 있다.

먼저 관의 부조는 물력 지원 및 노동력 동원의 형태로 이루어졌다. 향교가 지방에 설치된 官學이었던만큼, 지방관은 향교에 특별한 행사나 큰 물력이 소요되는 공사가 있을 경우, 적극적으로 향교를 지원해 주었다. 특히 향교의 장려는 守令考課 중 ‘興學校’에 해당되는 사안이었기에 지방관은 향교 지원을 소홀히 할 수 없었다. 이에 본 자료에서 확인되는 송조 4현 배향 때도, 풍기군수가 직접 봉심을 하였고, 상당수의 물력을 제공해 주었던 것이다. 원납은 일종의 기부에 해당된다. 향교가 비록 관학이었지만, 실제 운영은 재지사족들이 주도하였다. 또한 향교는 교육·교화 이외에도 자치기구로서의 사회적 기능도 가지고 있었다. 이에 향교는 큰 물력이 소요 될 때, 유생이나 교생, 지역의 사림들로부터 유전 또는 원납이라는 명목으로 물력을 갹출하였던 것이다. 속사는 관아나 향교·書院 등에 소속되어 노동력 또는 물력을 제공해 주는 사찰을 뜻한다. 주로 종이나 채소 등을 제공하였는데, 당시 풍기향교는 풍기군 소재의 비로사·쌍악사·명봉사를 속사로 점유하고 있었던 것으로 보인다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 慶星大學校 出版部, 1992

『慶北鄕校資料集成』(Ⅱ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

1차 작성자 : 이광우