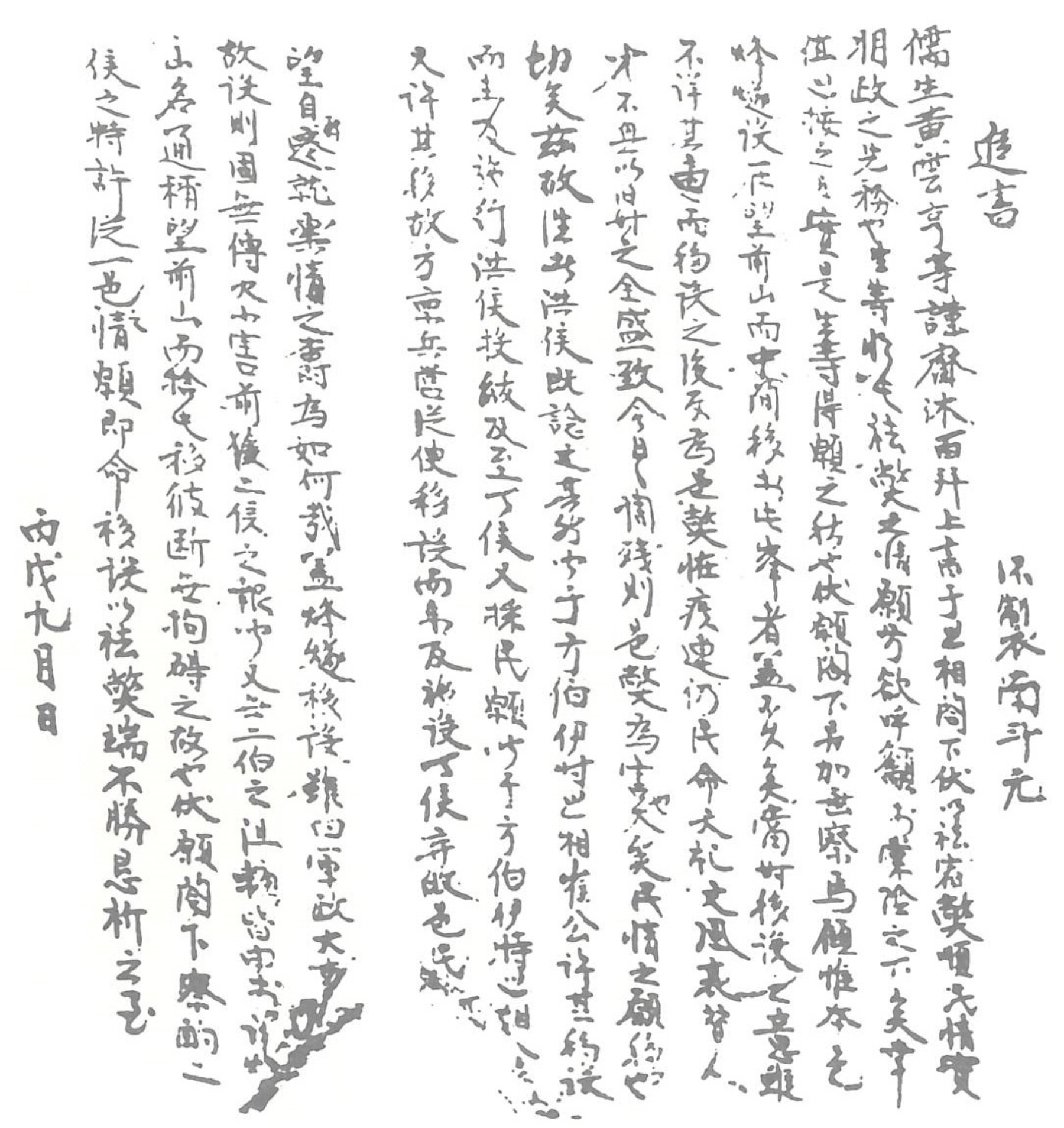

경상도(慶尙道) 풍기군(豊基郡) 풍기향교(豊基鄕校) 소장 1692~1720년 「향교잡록(鄕校雜錄)」 제2(第二) 수록 1706년 풍기향교 유생(儒生) 황운형(黃雲亨) 등 상서(上書)

경상도(慶尙道) 풍기군(豊基郡) 소재 풍기향교(豊基鄕校)에서 엮은 1692~1720년 「향교잡록(鄕校雜錄)」 제2(第二) 수록 1707년 9월의 상서(上書)다. 이 상서는 풍기향교의 유생(儒生) 황운형(黃雲亨) 등이 풍기군수(豊基郡守)에게 올린 것으로, 풍기군 망전산(望前山)에 위치한 봉수대(烽燧臺) 이설(移設) 문제가 청원되어 있다. 풍기군 사람들은 다른 곳에 있던 봉수대가 망전산으로 옮겨진 이후, 불길한 일이 연달아 일어나며 번성했던 고을의 형세가 쇠잔해진 것으로 생각하였다. 이에 여러 차례에 걸쳐 풍기군 사람들은 풍기군수와 경상도관찰사(慶尙道觀察使)에게 봉수대 이설을 청원하였고 긍정적인 답변을 들었으나, 미처 실행에 옮기지는 못하고 있던 상황에서, 1709년 9월 풍기군수가 새로 부임하는 시기에 맞추어 본 상서를 올렸던 것이다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 慶星大學校 出版部, 1992

『慶北鄕校資料集成』(Ⅱ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

1차 작성자 : 이광우