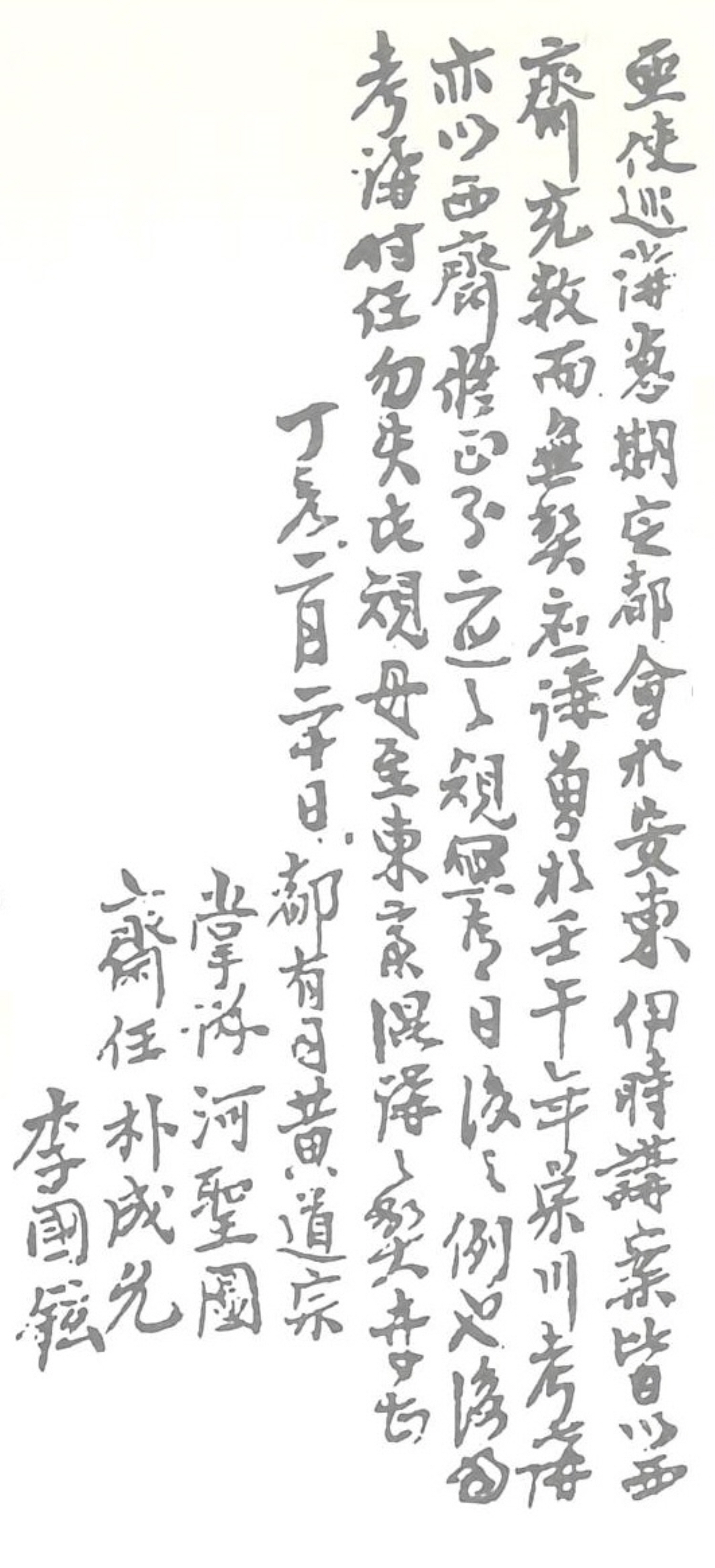

경상도(慶尙道) 풍기군(豊基郡) 풍기향교(豊基鄕校) 소장 1692~1720년 「향교잡록(鄕校雜錄)」 제2(第二) 수록 1707년 통문(通文)

경상도(慶尙道) 풍기군(豊基郡) 소재 풍기향교(豊基鄕校)에서 엮은 1692~1720년 「향교잡록(鄕校雜錄)」 제2(第二) 수록 1707년 2월 20일 발급의 풍기향교 통문(通文)이다. 본 통문에서는 얼마 전 안동도호부(安東都護府)에서 치러진 고강(考講)의 상황을 전달하고, 향후 고강 때 동재(東齋) 교생이 혼강(混講) 되는 것을 주의시키고 있다. 원래 향교의 교생 정원은 법으로 정해져 있었지만, 대부분의 서원이 정원 외 교생을 입학시키고 있었다. 이들은 주로 비사족층으로 향교에 물력(物力)을 납부하는 대신, 교생으로 입학하여 군역(軍役)을 면제받거나 신분 상승의 기회를 도모하였다. 그래서 전통적인 재지사족층은 자신들의 자제들과 비사족층 교생과 구분하기 위해, 액내(額內)와 액외(額外), 동재와 서재(西齋) 같은 구분을 하기 시작하였다. 한편, 정원 외 교생의 증가는 군액 감소와 국가 재정의 악화를 초래하였기에 정부는 교생을 상대로 고강을 실시하였고, 시험에 떨어진 자를 군액에 충당시켜 나갔다. 하지만 낙강하여 군액에 충당될 것을 우려한 전통적인 재지사족층은 본 통문에서처럼 액내 또는 동재 교생을 고강에서 제외시켰던 것이다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 慶星大學校 出版部, 1992

『慶北鄕校資料集成』(Ⅱ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

1차 작성자 : 이광우