1706~1707년경 慶尙道 禮安縣의 陶山書院 측이 『退溪集』 改定에 대한 여러 士林의 동의를 얻고자 慶尙道 豊基郡 豊基鄕校에 보낸 通文

鄕校雜錄 第二

자료의 내용

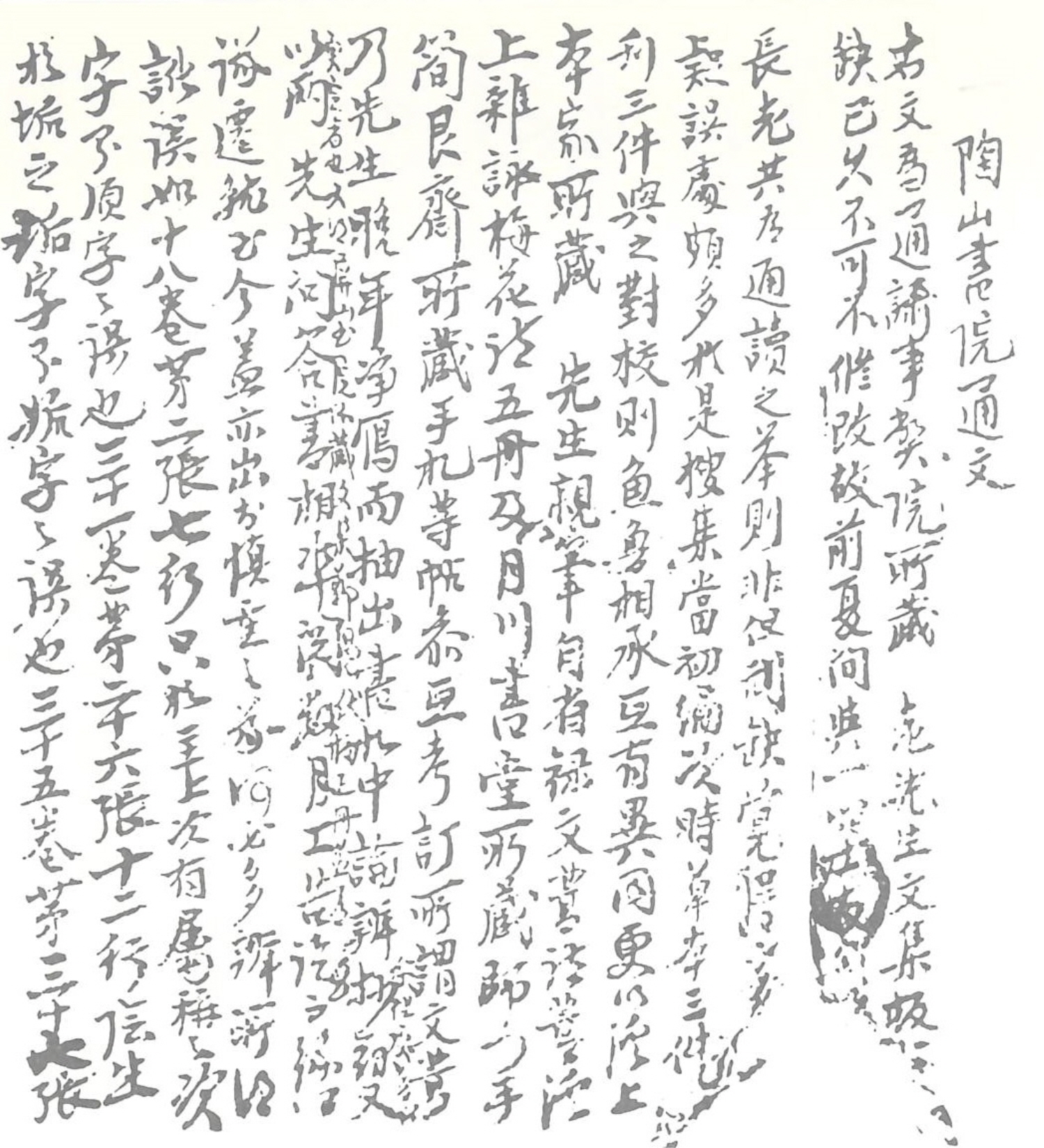

慶尙道 豊基郡 소재 豊基鄕校에서 엮은 1692~1720년 「鄕校雜錄」 第二에 수록된 경상도 禮安縣 소재 陶山書院 발급의 通文이다. 통문의 작성 연도는 표기되어 있지 않은데, 「향교잡록」 제2의 본 통문 바로 뒤에 1707년 2월에 작성된 풍기향교 측의 答通이 수록되어 있고, 본문 내에 지난여름부터 교정 작업을 시작했다는 언급이 있는 것으로 보아 1706~1707년경 발급된 통문으로 추정된다. 본 통문은 도산서원에서 『退溪集』을 개정하는데, 내용을 수정해야 되는 부분이 네 군데 있어서, 그것에 대한 사림의 동의를 얻기 위하여 풍기향교를 비롯해 여러 곳에 발급된 것이다. 통문의 내용은 대략 다음과 같다.

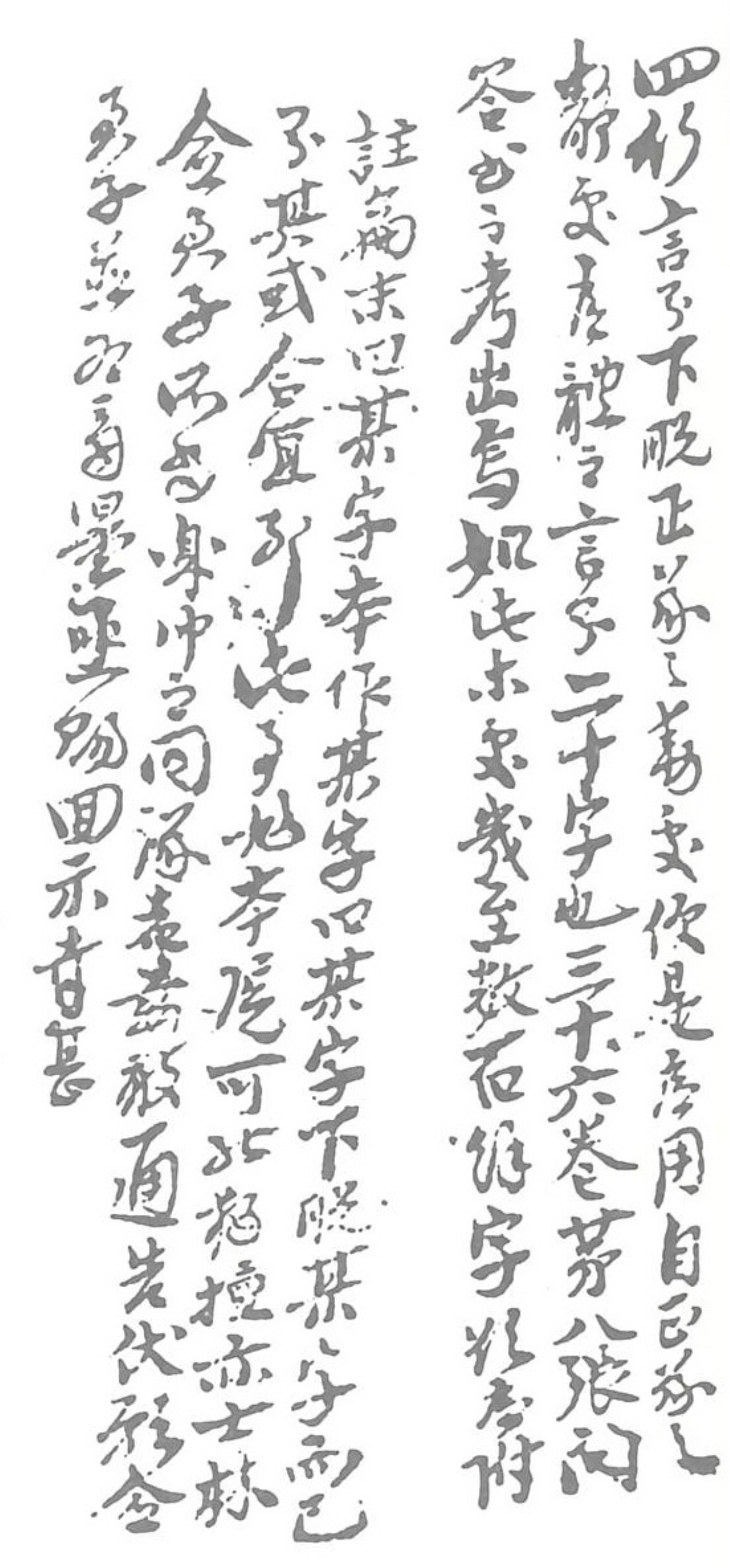

통문에서는 먼저 도산서원 소장 『퇴계집』 책판이 오래되고 어그러져 부득이 고치게 되었다며, 개정 사유를 밝혀 놓았다. 이에 고을의 사림들과 長老들이 지난여름부터 문집을 通讀하였는데, 문집 본문 내에 의심나는 곳이 많이 발견되었다고 했다. 그래서 草本 3건과 刊本 3건을 비교해 보니, 서로 다른 곳이 많았다. 이에 도산서원 측은 退溪 本家에 소장된 親筆 「自省錄」, 「溪上雜錄」, 「梅花詩」 등 5책과 月川書堂에 소장된 퇴계의 手簡, 李德弘 소장 手札帖 등과 서로 비교·검토하였다. 여기서 월천서당은 趙穆의 강학처로 조목과 이덕홍은 예안현에 거주했던 퇴계의 대표적인 제자였기에, 퇴계와 관련된 문적이 소장되어 있었던 것이다. 그런데 기존의 문집 원고는 퇴계가 만년에 쓴 서찰에서 論辯한 글들을 抽出한 것이었다. 도산서원 측은 이를 보다 면밀히 검토하기 위하여 安東 屛山書院에 소장된 문집 수록, 鄭經世 등 兩先生의 問答書를 비교·검토했다고 한다. 여기서 양선생은 정경세와 퇴계의 제자이자 정경세의 스승인 柳成龍으로 보이며, 병산서원 소장 문집은 류성룡의 문집인 『西厓集』으로 추정된다. 이와 같이 도산서원 측은 지난여름부터 수개월 동안 문집을 고증하였고, 모두 네 곳의 내용을 고치게 되었다며, 해당 내용을 나열해 놓았다. 첫 번째는 『퇴계집』 18권 제2장 7행 "只猶主上次有屬稱" 중 ‘次’자를 ‘須’자로 수정한다는 것, 두 번째는 31권 제26장 12행의 "陰生於垢"의 "垢"자를 "?"로 수정한다는 것이다. 세 번째는 35권 제37장 4행을 "下脫正義之動處便是爲用自正義靜處爲體之" 20자로 수정할 것이며, 네 번째는 36권 제8행 問答書의 "出焉如此" 등 수백 여자를 篇末에 附註로 기재할 것이라고 하였다.

자료적 가치

조선시대 향교의 사회적 기능에 대해 살펴 볼 수 있는 자료다. 한 고을을 대표하는 재지사족들이 향교 운영을 주도했던 만큼, 향교는 지방 여론이 결집하고 公議가 생산되는 장소였다. 본 통문에서 확인되는 『퇴계집』 개정 건도 퇴계의 학문적 위치상 一道의 동의가 필요한 것이기에, 풍기군 지역 재지사족의 주 활동처인 풍기향교에 통문이 발급되었던 것이다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 慶星大學校 出版部, 1992

『慶北鄕校資料集成』(Ⅱ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

1차 작성자 : 이광우