1692년 慶尙道 豊基郡 소재 豊基鄕校의 校奴婢 天祥이 李泰榮과 함께 향교를 모반한 사건의 爭訟을 진행하는 과정에서 발급 및 수급되었던 呈文과 題辭 등을 엮어 놓은 기사

鄕校雜錄 第二

자료의 내용

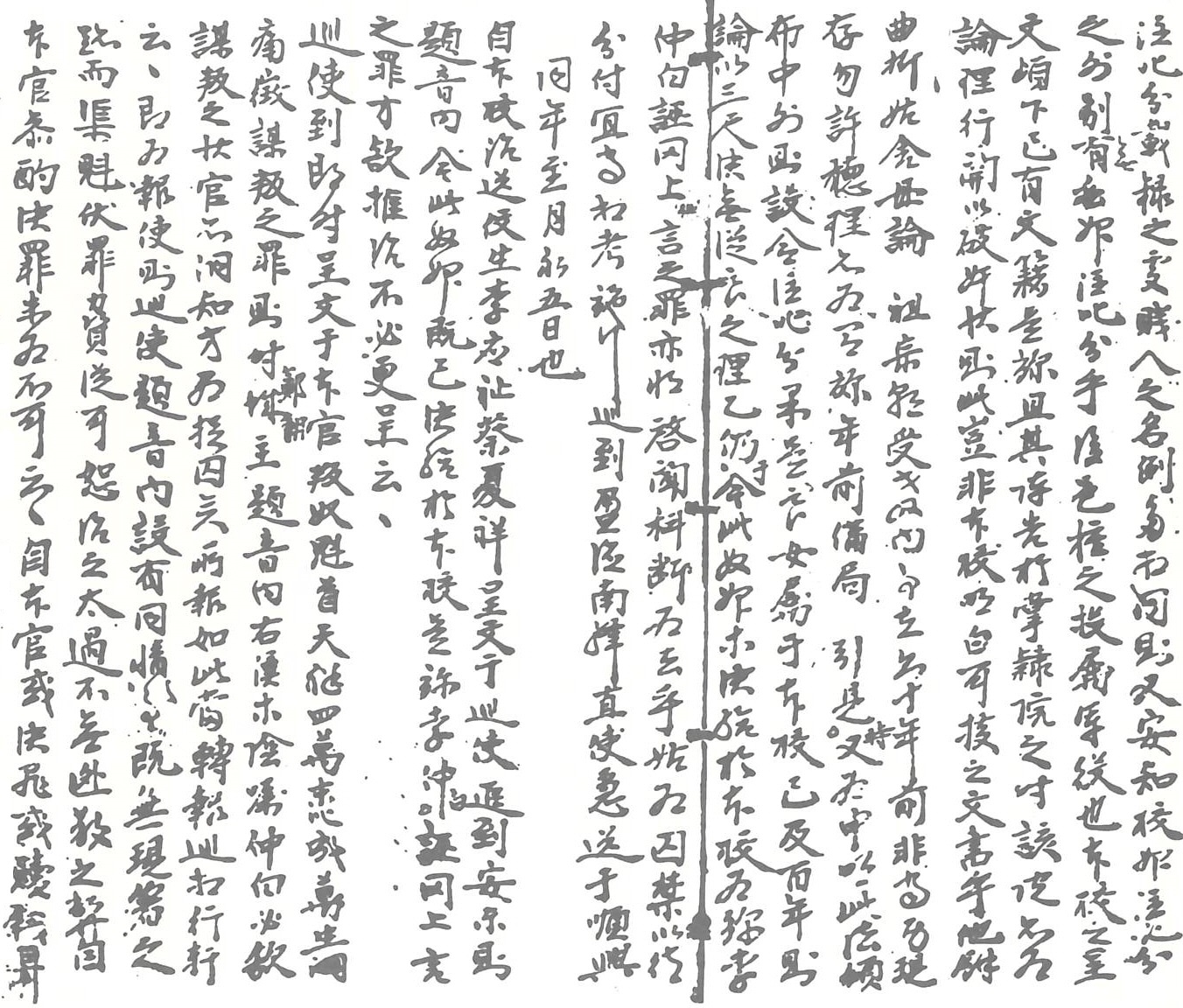

慶尙道 豊基郡 소재 豊基鄕校에서 엮은 1692~1720년 「鄕校雜錄」 第二에 수록된 1692년 노비 爭訟 관련 기사다. 본 「향교잡록」 제2에 앞서 엮여진 1641~1681년 「雜錄」에는 1650년대 동안 校奴 後種의 還屬과 관련된 여러 문서가 謄書되어 있는데, 본 쟁송도 후종 문제와 관련되어 있다. 후종은 풍기향교의 校婢 注叱分의 아들로서 신분을 양인으로 상승시켜 軍籍에 이름을 올렸었으나, 1650년대 풍기군의 儒生들이 이를 관에 고발하여 그를 노비로 환속시켜 버렸다. 이때 불거진 후종의 문제는 양인으로 살고 있던 후종의 일족에게로 확산되었다. 풍기군의 유생들은 一賤則賤과 奴婢從母法의 원칙을 적용하여, 후종의 일족과 인척까지도 推刷하려 했던 것이다. 그리고 수십 년이 지나 주질분·후종 모자와 관련된 天祥과 李泰榮이 쟁송을 일으키게 된 것인데, 1692년 기사에서는 이태영과 천상과의 관계, 이들이 쟁송을 통해 요청한 사안이 구체적으로 기재되어 있지는 않다. 본 기사에는 쟁송 과정에서 풍기군 유생과 풍기향교 측에 발급 및 수급되었던 다섯 편의 呈文과 題辭 등만 간추려 놓아 이태영과 천상이 예전에 문제를 일으켰던 주질분·후종 모자와 관련되어 있음을 추정할 수 있을 뿐이다.

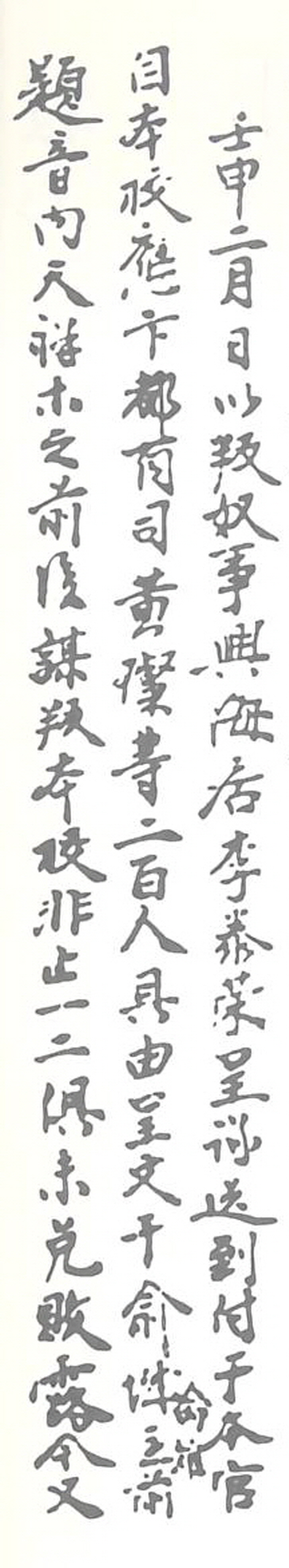

첫 번째 정문과 제사는 1692년 2월 풍기향교 都有司 黃璨 등이 豊基郡守 兪命雄과 주고받은 것이다. 이에 앞서 興海郡에 거주하던 이태영이 慶尙監營에 議送을 올렸고, 이 사안이 풍기군에 전달되어 풍기향교 유생들이 조직적으로 대응하게 되었다. 정문에 대해 풍기군수 유명웅은 일단 이태영을 잡아 가둔 후 慶尙道觀察使에게 보고해 처리할 것이라는 제사를 내렸다. 제사에서 풍기군수 유명웅은 천상 등이 전후하여 풍기향교를 모반한 사실이 한두 가지가 아닌데, 이번에 또 이태영과 符同하여 쟁송을 일으켰으니 매우 痛駭한 일이라고 하였다. 그러면서 이태영은 이치에 맞지 않는 일로 송사를 일으켰다는 것과 많은 선비들이 정문 할 때 이들을 ?辱했다는 사실을 들어 위와 같은 판결을 내린 것이다. 그러나 이태영을 잡아 가둔 직후, 풍기군수가 臺諫의 탄핵으로 遞歸되는 바람에 이때의 일은 마무리하지 못했다고 한다.

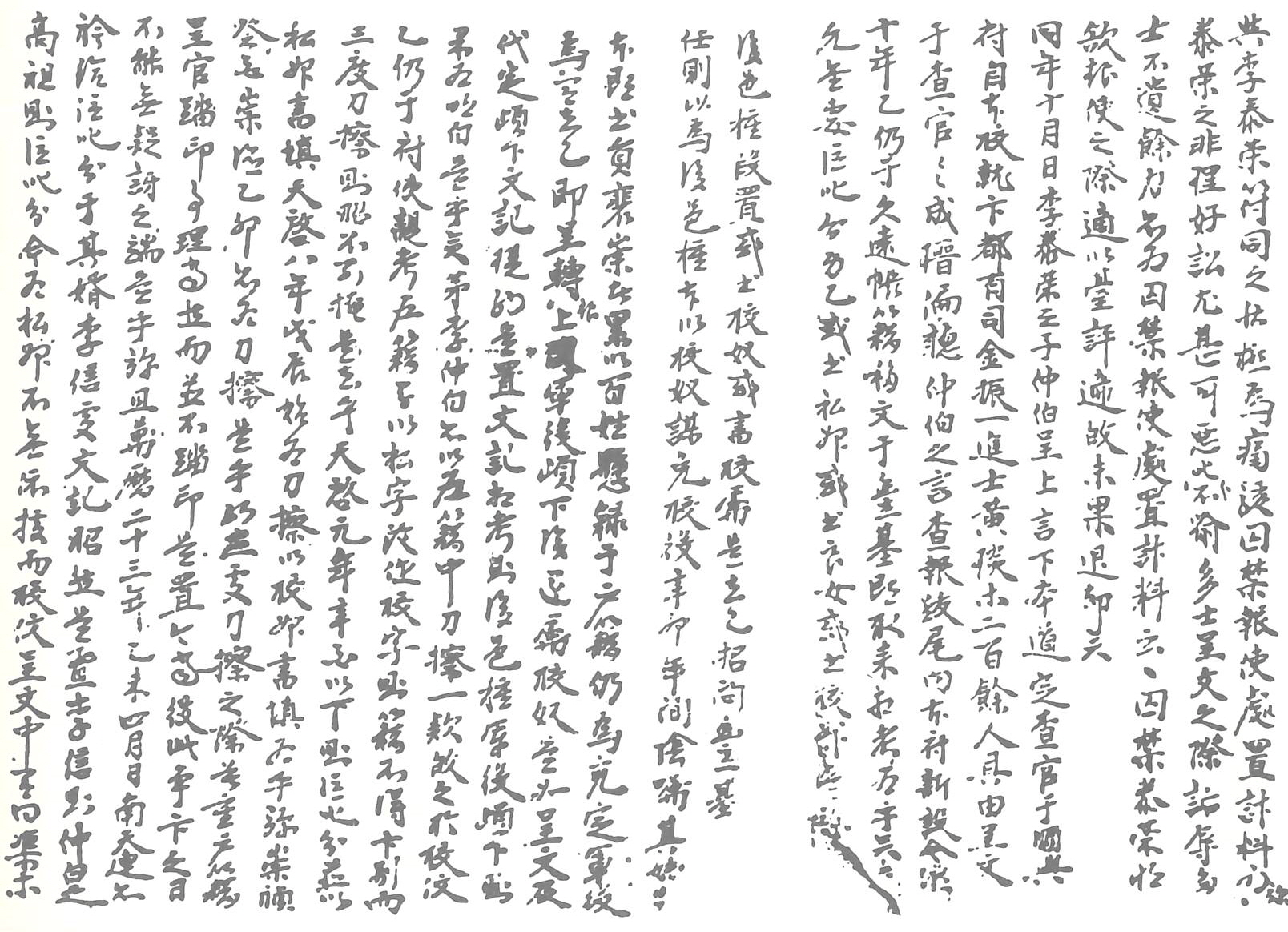

두 번째는 이 쟁송의 조사관을 맡은 順興都護府使 成瑨의 跋尾다. 이에 앞서 10월 이태영의 아들 李仲白이 같은 사안으로 上言을 올렸고, 순흥도호부사 성진이 조사관에 임명되었다. 그러자 풍기향교 도유사 金振一과 進士 黃琰 등 200여 인이 사유를 갖추어 조사관에게 정문을 올렸다. 성진은 정문을 참작하여 발미를 작성하였는데, 풍기향교 측은 발미의 내용이 편중되어 있다고 평가하였다. 그러면서 순흥도호부사 성진의 조사 경위와 의견을 담고 있는 발미를 수록해 놓았다. 먼저 성진은 順興都護府가 새로 설치된 지 10년이 채 되지 않아, 오래된 帳籍은 풍기군에 移文하여 살펴 볼 수밖에 없다고 하였다. 그리하여 호적을 상고해 보니, 문제의 주질분은 여러 편의 호적에 혹은 私婢, 혹은 養女, 혹은 校婢로 기재되어 있었고, 後色種은 혹은 校奴, 혹은 校屬으로 기재되어 있는 걸 확인하였다. 후색종은 1650년대 쟁송의 당사자였던 후종을 가리킨다. 주질분·후색종 모자의 신분이 호적마다 다르게 기재되어 있었기에 성진은 풍기향교 校任에게 이들에 대해 抄問하였다. 풍기향교 교임의 답변은 1650년대 진행되었던 쟁송의 결과 그대로였다. 즉, 후색종은 원래 교노였는데 校役을 모면하고자 지난 1651년 사이 몰래 호적에 양인으로 투속하였으며, 당시 書員은 裵崇이란 자였는데 그를 여러 차례 호적에다 양인으로 懸錄하였었다. 이로 인해 풍기향교 측은 지속적으로 후색종을 軍役에서 ?下시켜 줄 것을 청원하였고, 그 결과 후색종은 교노로 환속되었다고 증언하였다. 그러면서 풍기향교 교임은 당시 올린 呈文과 후색종을 탈하시키고 다른 양인을 군역에 代定시켰던 文記가 남아 있다며, 이를 비교해 보면 그 사정을 명백히 알 수 있다고 주장하였다. 하지만 성진은 풍기향교 교임의 증언을 그대로 신뢰하지 않았다. 가장 중요한 호적의 기재가 불분명해기 때문이다. 이중백의 호적에 刀擦된 흔적이 확인되었으며, ‘松’자를 ‘校’자로 고친 것도 있었던 것이다. 또한 1621년 이후의 호적을 보니 주질분은 私婢로 書塡되어 있다가, 1628년 도찰하여 校婢로 書塡되기 시작했음을 확인하였다. 1633년 호적 또한 도찰된 것이 확인되었는데, 호적은 막중하여 관이 踏印하는 것이 마땅한 이치이나, 이것에는 답인이 없어 변별하기가 불가능하다고 했다. 그리고 지난 1595년 4월에 南天連이 주질분을 그의 사위 李信에게 衿給한 문기를 확인하였다. 이신은 바로 이중백의 高祖였다. 성진은 이와 같이 문기에 주질분·후색종 모자가 양녀·사비·교비·교노·교속 등으로 雜書된 것과 옛 풍기군의 호적대장이 兵亂으로 인해 매 式年 상고가 되지 않은 상태임을 확인하였던 것이다. 그래서 발미에다 자신의 淺見으로 함부로 이를 판결을 내릴 수 없다고 보고했으며, 경상감영이 상세히 조사해 판결을 내리는 것이 옳다고 건의하였다. 순흥도호부사 성진은 자료의 혼란으로 판결을 유보한 것인데, 결과적으로 이태영을 처벌하지 않았기 때문에 풍기향교 측은 편중된 발미라고 평가하였던 것이다.

세 번째는 순흥도호부사 성진의 발미에 대한 경상도관찰사 李玄紀의 回題다. 순흥도호부사 성진이 판결을 유보한 것과 달리 경상도관찰사 이현기는 회제를 통해 풍기향교 측의 주장을 받아들여 이태영의 처벌을 지시해 놓았다. 경상도관찰사 이현기가 어떤 과정을 거쳐 이 쟁송을 조사했는지는 확인되지 않지만, 회제에 언급되어 있는 내용은 1650년대 진행된 쟁송의 풍기향교 측 주장을 그대로 전제해 놓았다. 회제에서 먼저 경상도관찰사 이현기는 풍기향교 노비들이 혹 양인으로, 혹 사천으로 신분을 속이며 향교를 모반한 것이 한두 번이 아니라며, 이들의 간사한 마음은 너무나 명백한 사실이라고 지적하였다. 또 호적의 도찰 흔적은 배숭의 농간이라고 했다. 배숭은 주질분과 혼인 관계에 있던 이해당사자로 주질분의 딸이 배숭의 아내였다. 그래서 서로 모의하여 문기를 조작했다고 판단한 것이다. 이어 후색종이 양인이 되어 군적에 입속하였다가 교노로 환속되면서, 이들의 간계가 모두 논파되었음을 강조하였다. 그것은 후색종을 군적에서 탈하하는 문기와 이 사안을 판결한 掌隸院의 關文에 모두 드러나 있다고 하였다. 그렇기에 주질분이 從良될 만한 근거는 전혀 없다고 결론을 내렸다. 결과적으로 이중백이 올린 상언은 망령된 것이라며, 순흥도호부에 이중백을 잡아 가두라고 지시를 내려놓았다. 이 일은 11월 초에 있었다고 한다.

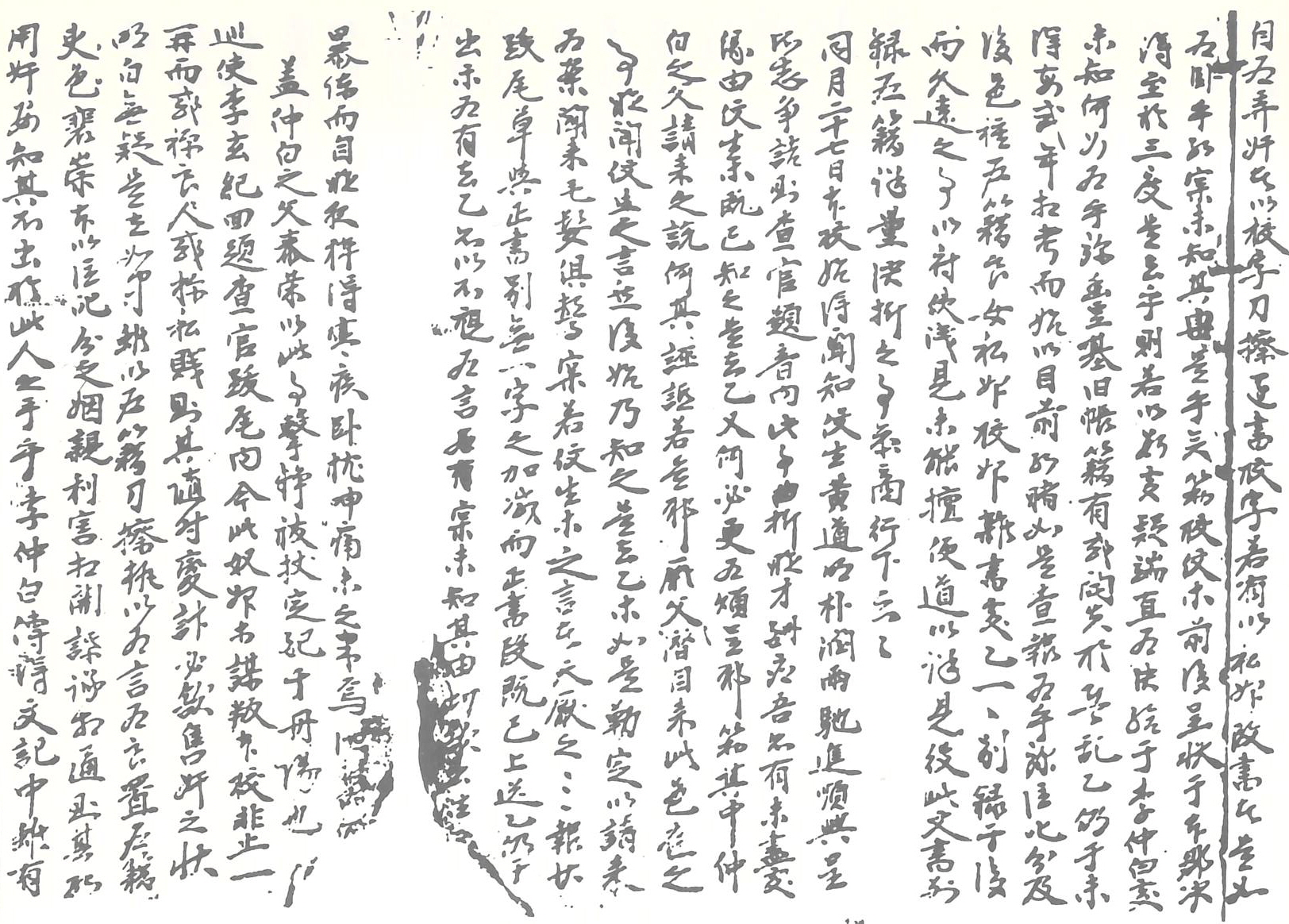

네 번째는 풍기향교 유생 李應祉·蔡夏祥이 올린 정문에 대한 제사를 간추린 것이다. 경상도관찰사가 巡行을 위해 安東에 도착했을 때에 맞추어 정문을 올렸다고 한다. 제사의 내용은 노비를 이미 향교에 決給하였고, 이중백은 무망한 상언을 올린 죄로 推治할 것이니, 다시 정문을 올리지 말라는 것이다. 풍기향교 유생은 정문을 통해 이중백에 대한 처벌을 독촉했던 것으로 보인다.

다섯 번째는 叛奴의 괴수 천상에 대한 처벌 청원 건이다 경상도관찰사가 풍기군에 방문했던 시기에 맞추어 풍기향교 측이 풍기군수에게 정문을 올렸다. 당시 풍기군수는 鄭?이었다. 정문에 대해 풍기군수는 이미 천상이 伏罪한 관계로 풍기군이 參酌하여 決罪하거나 贖錢케 할 것이니, 이 사안을 더 이상 언급하지 말라고 판결을 내렸다.

자료적 가치

조선후기 향교의 경제적 기반인 노비의 존재 양상을 살펴 볼 수 있는 자료다. 노비는 전답과 더불어 향교의 중요한 경제적 기반이었다. 향교 노비는 향교에 소속되어 일정량의 물력을 바치거나 노동력을 제공하였다. 그런데 17세기 병란 이후에 불거진 노비관리의 어려움과 가치의 하락, 노비의 신분 상승 욕구 증폭, 정부의 軍額 확충 정책 등으로 인해 노비의 양인화는 광범위하게 진행되었다. 본 문기에 등장하는 이태영과 천상의 문제도 이러한 사회적 분위기 속에 발생하였다. 이 둘이 어떤 이해관계를 가지고 있는지 기사에서는 확인되지 않으나, 기사에 나타난 발미와 제사를 통해 1650년대 쟁송의 당사자인 교비 주질분과 교노 후색종과 관련되어 있음을 알 수 있다. 주질분이 교비였던 관계로 一賤則賤과 노비종모법에 따라 후색종과 그의 혈족도 풍기향교 노비가 되는 것이 원칙이었다. 그러나 후색종이 양인으로 신분을 상승시킨다면, 그의 혈족과 후손들도 향교 노비에서 이탈할 명분이 생기게 된다. 그렇게 된다면 풍기향교의 경제적 기반이 약화될 수 있었기에, 풍기향교와 풍기군 측은 소송을 걸어 이들의 환속과 관련자 처벌을 청원하였던 것이다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 慶星大學校 出版部, 1992

『慶北鄕校資料集成』(Ⅱ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

1차 작성자 : 이광우