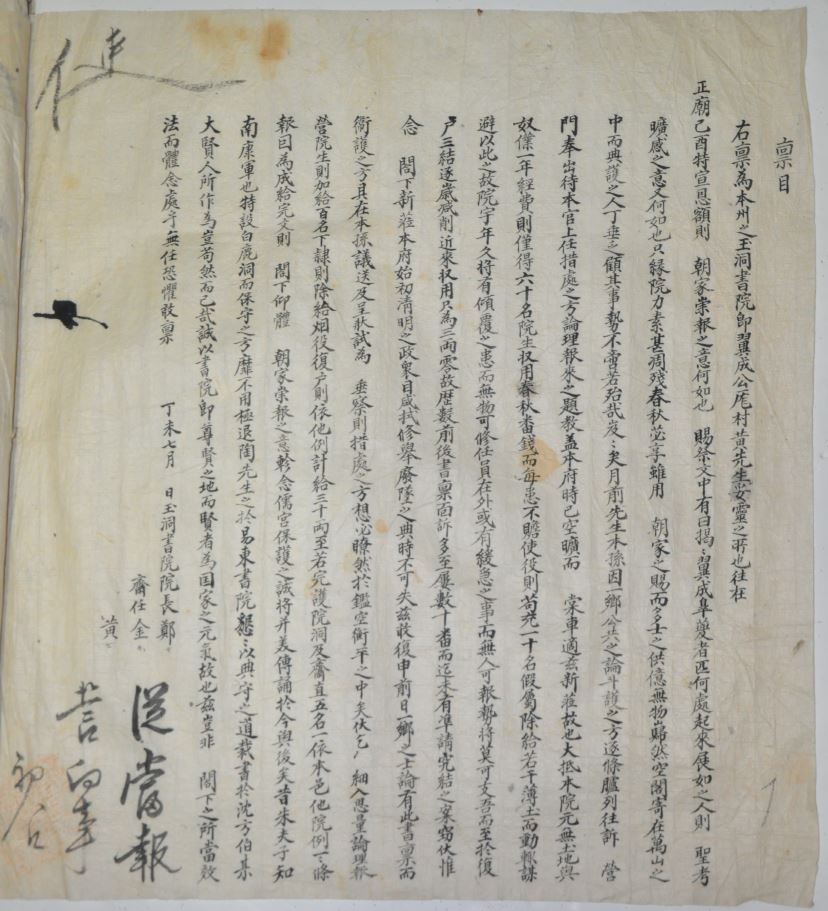

1847년 7월에 玉洞書院 院長 鄭民穆과 齋任 2인이 1847년 6월 23일의 巡察使 題音에 의거하여 원장이 新任 尙州牧使에게 書院의 경제적 문제로 요청하는 사안을 공평하게 처리하여 監營에 보고해 달라는 稟目

1847년 7월에 玉洞書院 院長 鄭民穆과 齋任 2인이 1847년 6월 23일의 巡察使 題音에 의거하여 원장이 新任 尙州牧使에게 書院의 경제적 문제로 요청하는 사안을 공평하게 처리하여 監營에 보고해 달라는 稟目이다.

본 품목은 앞서 황희의 본손들이 監司에게 제출한 상서의 내용보다 보다 구체적인 요구사항이 나타난다. 옥동서원측은 翼成公 厖村 黃喜를 제향하는 곳으로 1789년(정조 13) 특별히 사액이 내려졌지만, 평소 院力이 매우 조잔함에 연유하여 春秋享祀는 비록 조정에서 주는 것을 사용하나 많은 선비들을 공궤할 물력이 없다고 하소연 하였다. 또한 첩첩산중에 빈 전각만 기이하게 우뚝 솟아 있으니, 典護하는 인부(人丁)에게 베푸는 것은 그 事勢를 돌아볼 뿐이라고 하였다. 실제 옥동서원은 상주부내에서 멀리 떨어진 산간에 위치해 있어서 접근성이 떨어졌으며, 서원에서 부리는 인부에게 베푸는 것은 戶役의 면제와 같은 것이지만 일이 되어가는 형세를 살필 뿐이라는 것처럼 상주부에서 免役의 혜택을 받기 어려웠음을 짐작할 수 있다.

그래서 지난 6월에 황희의 본손들이 일향의 공론임을 내세워 서원을 斗護하는 방안을 한 조목씩 나열하여 營門에 呈訴하였는데 당시 감사는 本官을 기다려 上任이 조처하는 방안을 따져서 보고하라는 題音 내렸다고 한다. 본관인 상주목사를 기다려 상임인 원장이 서원의 문제를 조치하는 방법을 보고하고, 상주목사는 이를 따져서 살펴보고 보고하라는 의미였다. 당시 상주부는 본문에서도 언급했듯이 牧使 洪疇가 서울에 올라갔다가 병이 위독하여 신임 목사로 李象斗가 임명되어 내려오고 있었다. 監司(巡相)가 상주부에 순시하던 6월 말경에는 신임 목사가 당도하지 않았기에 새로운 수령이 부임하면 먼저 보고하라고 판결했던 것이다. 이처럼 7월에 신임 목사에게 본 품목을 올리게 된 연유를 밝히면서, 전후의 사정을 다시금 간곡히 호소하였다.

본문을 보면 옥동서원은 본디 토지와 노복이 없어서 1년의 경비는 겨우 60명의 院生에게 봄과 가을로 番錢을 받아쓰고 있지만 매번 넉넉하지 못하여 어려운 형편이라고 하였다. 또한 使役은 10명의 假屬을 겨우 충원하여 除給 받았으며, 약간의 薄土가 있다고 하였다. 이런 상황에서 벗어나려고 번번이 상서 등을 올리는 이유는 원우가 건립된 지 오래되어 장차 붕괴의 우려가 있으나 수리한 물력이 없고, 임원이 외부에 있으면 혹 긴급한 일이 있어도 보고할 사람이 없기 때문이라고 하였다.

나아가 서원의 형세가 장차 버티기 어려워지고 있는데, 사액 서원에 지급되던 復戶 3결은 해마다 삭감되어 근래에는 다만 3냥만을 거두어 쓰기에 이른 까닭에 수차례 前後로 글로서 품의하고, 직접 만나 호소하기가 많게는 수십 번에 이른다고 하였다. 하지만 아직까지 청구한 일을 윤허하는 결말의 안이 없었다고 하소연 하였다. 앞서 약간의 박토란 바로 사액 서원에 지급되던 복호를 일컫는 말로서 3결의 토질이 좋지 않아서 수확량이 떨어졌던 것으로 보인다. 뿐만 아니라 3결의 복호도 삭감된다는 것은 점차 결수가 줄어들고 있음을 의미한다.

위에서 언급한 옥동서원의 경제적 어려움은 모두 징세와 면세·면역권을 가진 해당 지방의 수령에게 해결할 수 있는 권한이 있었다. 그렇기에 서원 측에서는 신임 목사에게 자신들의 형편을 잘 이해시키고, 수령을 설득할 명분을 제시할 필요가 있었다. 본문에서는 새로이 본부에 부임하여 가장 먼저 하는 청명의 정치는 여러 사람의 눈도 밝게 하고, 廢墜된 것을 보수하여 일으킬 때에는 典據가 있어야 한다고 했다. 즉 부내의 사족들의 두루 만족시키며, 수령의 임무를 수행할 때는 명분이 필요하다는 것이다. 특히 守令七事 중 옥동서원의 일은 學校興·軍政修·賦役均·詞訟簡 등과 관련되었다. 사액서원은 국학에 준하고, 실제 그러한 혜택이 보장받고 있었기에 수령은 이곳을 잘 보존·관리할 책임이 일부 있었다. 또한 사액 서원에 면역·면세의 혜택을 주는 것은 해당 지역의 군정·부역과 관련된 것이기에 지역의 형평을 살펴서 추진해야 분쟁이 발생하지 않았다. 이외에도 옥동서원은 이미 감사에게 상서를 올렸고 그 연장선상에서 본 품목이 작성되었기에 이들의 요구를 공정하고 진실되게 판결하여 감영에 보고할 의무가 있었다.

이런 사정을 고려하여 서원측은 前日에 一鄕의 사림들이 논의한 내용이 이 품목에 있고, 서원을 지키고 보호하는 방책은 본손이 감사에게 議送한 等狀에 갖추어져 있으니 살펴서 조처하는 방책으로 삼으면 생각건대 반드시 분명하기가 거울처럼 비어있고, 저울처럼 평평하게 균형을 이룰 것이라고 하였던 것이다. 그러면서 자세하게 말씀드리는 것을 이치에 맞춰 깊이 생각하고 헤아려서 감영에 보고해 달라고 당부하였다. 서원측은 요구 사항을 구체적으로 명시하였는데, 원생은 100명을 加給하고, 下隸는 烟役을 除給하고, 復戶는 다른 사례에 의거하여 30냥을 계산해 주며, 院洞의 完護와 齋直 5명은 일체 본읍의 다른 서원의 사례에 의거하여 일일이 조목별로 보고한다면, 그로 인하여 完文을 성급할 것이라고 하였다.

이들의 요구가 받아들여지면 신임 상주목사는 조정의 숭보하는 뜻과 임금이 儒宮을 보호하는 정성과 함께 장차 미화되어 지금으로부터 후대까지 입으로 전해질 것이라고 하였다. 그러면서 이러한 일은 옛날 朱子가 知南康軍事로 왔을 때 白鹿洞書院을 특별히 설립하여 保守하는 방책을 세운 것이나, 退溪 李滉이 易東書院을 간절히 典守하는 방법으로 沈方伯에게 글을 쓴 것을 사례로 들면서 大賢人의 글에서도 진실로 이미 있는 것인데, 이처럼 서원에 정성을 보이는 것은 현인을 존경하는 곳이자, 현자는 국가의 元氣인 까닭이라고 했다. 그렇기에 감영에 완문을 성급해 달라고 보고하는 것이 흠이 되지 않음을 강조하였다. 이에 상주목사는 일의 마지막에 감영에 보고할 것이라고 판결하였다. 새로 부임하였기에 산적한 일이 많고 이들이 요구한 사안도 검토해야 하므로 그러한 일들이 마무리된 후에 보고하겠다는 것으로 보인다.

자료적 가치

이 상서는 완문과 품목 등의 관련 문서가 함께 묶여 있어서 당시 옥동서원 유생들이 서원 운영에 필요한 재원 마련을 위해 노력한 실상을 구체적으로 확인할 수 있다. 한편으로는 관에서 이들의 요구를 수용하는 과정도 파악되는데, 이를 통해 조선시대 청원제도 운영의 실상을 파악할 수 있다.

『조선후기 서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

『조선후기 문중서원 연구』, 이해준, 경인문화사, 2008

1차 작성자 : 이병훈, 2차 작성자 : 이수환