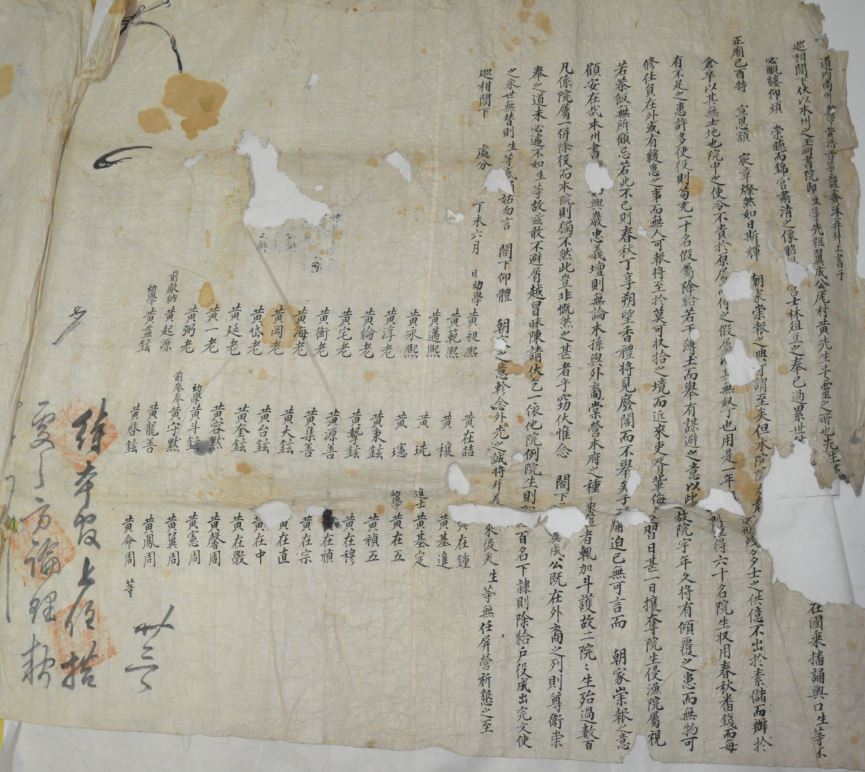

1847년 6월에 黃浩善 외 48명이 조잔해진 院力을 회복하기 위하여 院生의 加給과 院屬들의 免役을 巡相에게 요청하는 上書

1847년 6월에 黃浩善 외 48명이 조잔해진 院力을 회복하기 위하여 院生의 加給과 院屬들의 免役을 巡相에게 요청하는 上書이다. 상서는 옥동서원이 처한 경제적 상황과 그로 인한 원내의 문제점 및 다른 서원과 비교하여 공평하지 않은 면역 혜택에 대한 불만 제기와 문제 해결을 위한 요구사항 등으로 구성되었다.

옥동서원은 翼成公 厖村 黃喜를 제향하는 곳으로 1789년(정조 13)에 특별히 賜額의 은전을 받았지만, 서원의 원력이 근본적으로 매우 凋殘하였다고 한다. 그래서 많은 선비들에게 공궤하는 것은 저축한 것에서 나가는 것이 아니지만 그것에 미처 힘쓰기도 전에 토지가 없어졌고, 서원 내에서 부리는 자들도 원래 소속이 아니라 임시로 속한 자들로서 노비가 없다고 하였다. 일반적으로 서원의 기본 財源은 토지와 노비임에도 불구하고 옥동서원은 이런 재원이 없기에 원력이 근본적으로 매우 조잔하였다고 한 것이며, 특히 사액서원이 되면서 많은 선비들이 방문하게 되었지만 이들에 대한 공궤도 어려운 형편임을 알 수 있다.

옥동서원은 운영 경비를 마련하기 위하여 院生을 募入한 후 그들의 군역을 면제하는 대가로서 番錢을 거두어 1년의 비용으로 쓰고 있었다. 하지만 60명의 원생에게 봄과 가을로 돈을 거두어도 매번 자금이 부족하여 근심이 있다고 하였다. 또한 원내의 많은 일들에 사람을 부려야 하는데 겨우 10명을 충당하여 假屬시켜서 除給하고, 약간의 薄土만이 있다고 하였다. 나아가 서원이 건립된 지 오래되어 장차 기울어 무너질 걱정이 있으나 수리할 물력이 없으며, 서원의 임원이 외부에 있을 때 혹 위급한 일이 있더라도 보고할 사람이 없어서 장차 수습할 수 없는 지경에 이를 것이라고 우려 하였다. 그러면서 이처럼 어려운 현실에서 벗어나려는 의도가 있기에 이런 문제를 거론하는 것이라고 하였다.

옥동서원의 어려움은 비단 경제적 문제에만 국한된 것이 아니었다. 경제적 제약과 지리적으로 상주목의 외곽 산간에 위치하여 접근성이 떨어짐으로 인해 사액 서원임에도 불구하고 사회적 위상이 축소되었던 것으로 보인다. 또한 정치적으로 노론의 장기집권과 세도 정권하에서 남인의 입장을 견지해온 옥동서원에 대한 지방관의 관심도 상대적으로 줄었던 것으로 추정된다. 그 결과 胥吏들의 업신여김이 날로 심해져서 원생을 약탈하고, 원속을 못살게 구는 것이 다반사로 있으며, 뒷일을 염려하고 꺼리는 바가 없는 것이 이를 그치지 않는다고 하였던 것이다. 이처럼 많은 일들이 있기에 지금은 아니지만 춘추 향사와 삭망 분향례를 장차 폐지해야할 것으로 보인다는 것은 거론하지 않겠다고 했다. 나아가 이러한 내외적인 어려움 속에서 자손들의 절박함을 말로 다하기 어렵고, 사액을 내려준 조정의 崇報하는 뜻도 남아있을 수 없을 것이라 한탄하였다.

한편, 상주의 서원들 중 興巖書院과 忠義壇은 本孫과 외척 후손(外裔)이 감사로 내려와 논의하지 않아도 번번이 두둔하고 보호한 까닭에 두 곳의 원생은 거의 수백 명을 넘고, 무릇 院屬과 관련해서도 모두 除役하였으나, 옥동서원은 홀로 그러하지 못하니 어찌 분개함이 심하지 않겠냐고 하였다. 흥암서원은 老論의 영수인 同春堂 宋浚吉을 제향하는 사액 서원이고, 충의단은 임란 당시 전사한 종사관 尹暹, 李慶流, 朴箎 등 3인과 상주 출신의 의병장 金俊臣, 金鎰 등의 공적을 포상하기 위해 건립한 곳으로 1792년(정조 17) 사액된 곳이다. 즉 옥동서원과 더불어 모두 사액 원사임에도 불구하고 두 곳은 신임 감사로 부임한 후손들에 의해 많은 혜택들이 주어져서 원활히 운영되고 있지만 자신들은 그렇지 못하다는 것이다. 그러던 중 監司로 부임한 金公鉉이 황희의 외척 후손임을 알고 자신들도 두 곳처럼 혜택을 받을 가능성이 있다고 판단하여 상서를 올리게 된 것이다.

상서의 말미에는 감사가 후손으로서 尊衛 崇奉하는 도리를 잊지 말고, 옥동서원이 다른 서원의 사례와 같이 수백 명의 원생과 下隸의 戶役을 除給하는 完文을 내려서 오랫동안 서원이 쇠퇴하는 것을 막게 해주길 요청하였다. 이에 감사는 本官인 尙州牧使를 기다렸다가 上任인 院長의 措處하는 방법을 이치에 따져서 보고하라고 題音을 내렸다. 이것은 서원에서 요구한 사항이 지역의 민정과 직접 연결되기에 상주목사가 검토하여 실현 가능한 방안을 제시하라는 의도로 파악된다.

자료적 가치

이 상서는 완문과 품목 등의 관련 문서가 함께 묶여 있어서 당시 옥동서원 유생들이 서원 운영에 필요한 재원 마련을 위해 노력한 실상을 구체적으로 확인할 수 있다. 한편으로는 관에서 이들의 요구를 수용하는 과정도 파악되는데, 이를 통해 조선시대 청원제도 운영의 실상을 파악할 수 있다.

『조선후기 서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

『조선후기 문중서원 연구』, 이해준, 경인문화사, 2008

1차 작성자 : 이병훈, 2차 작성자 : 이수환