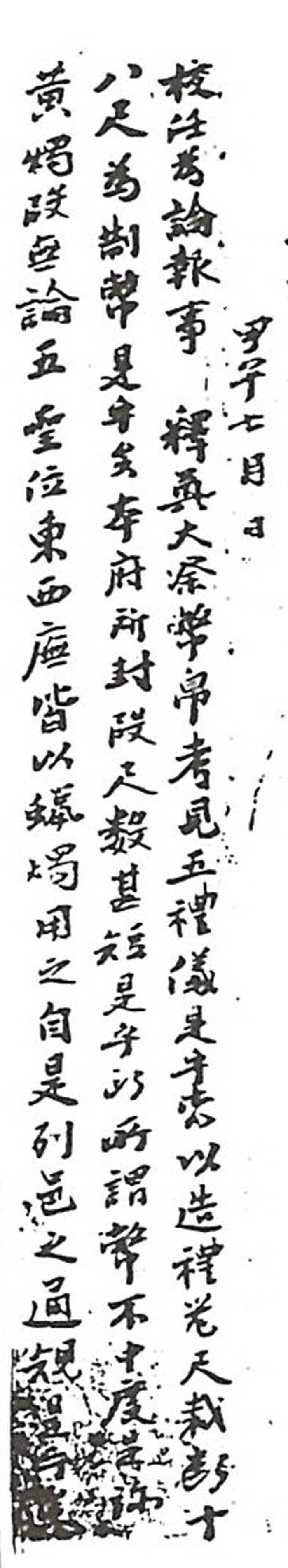

1714년 7월 慶尙道 順興都護府의 順興鄕校 측이 享祀 때 所用되는 幣帛·蠟燭·乾棗 등의 지원을 요청하기 위하여 順興都護府使에게 올린 報狀

辛丑三月日 鄕校雜錄

자료의 내용

1714년(숙종 40) 7월 慶尙道 順興都護府의 順興鄕校 측이 順興都護府使에게 올린 報狀이다. 이 보장은 1721년(경종 1) 순흥향교에서 엮은 『辛丑三月日 鄕校雜錄』 권2에 수록되어 있다. 순흥향교 측은 본 보장을 통해 순흥도호부사에게 享祀 때 소용되는 幣帛·蠟燭·乾棗 등의 지원을 요청해 놓았다. 이와 관련하여 순흥향교 보장과 순흥도호부사의 題辭는 대략 다음과 같다.

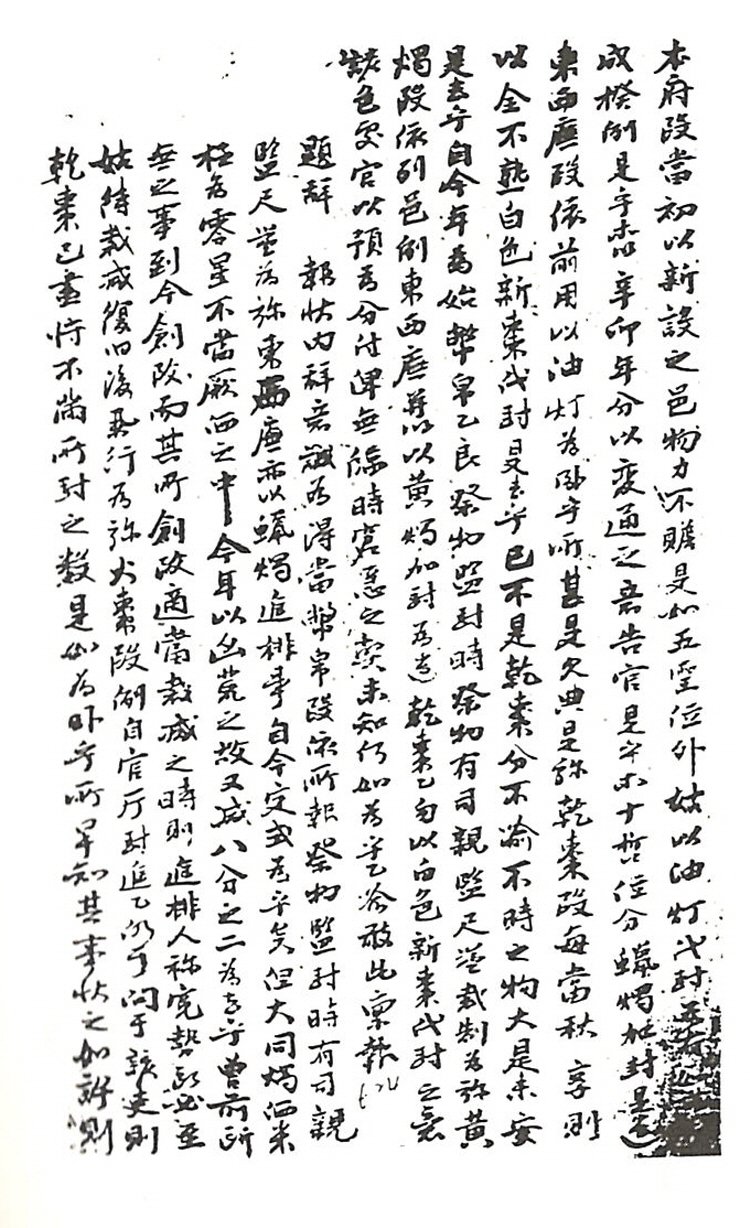

보장에서는 먼저 釋奠大祭 때 폐백은 『國朝五禮儀』에 정한 규칙이 있다고 하였다. 즉 造禮器尺으로써 裁斷한 18尺을 기준으로 삼아야 하지만, 순흥도호부가 거두어들이는 척수가 매우 짧아 법도에 맞지 않다고 하였다. 또한 黃燭은 聖位와 東·西?를 막론하고 모두 蠟燭으로써 사용하는 것이 列邑의 通規이지만, 순흥도호부는 새로 설치된 고을로써 물력이 넉넉하지 못하여, 5성위 외에는 油?을 사용하고 있는 실정이라 하였다. 순흥도호부는 1683년(숙종 9) 복설되어 향교 재정이 넉넉하지 못하였던 것이다. 그래서 지난 1711년(숙종 37)에 變通의 뜻을 관아에 아뢰었으나, 10哲만 납촉을 사용토록 하고, 나머지는 여전히 油?을 사용케 하여 법도에 크게 어긋난다고 하였다. 乾棗의 경우 秋享 때에는 온전히 익지 않아, 白色의 新棗로 대신 사용하기에, 이것 또한 미안한 일이라고 하였다. 그런 관계로 순흥향교 측은 금년부터 폐백을 제물로 監封 할 때 祭物有司로 하여금 친히 척을 가늠케 하고, 황촉은 열읍의 예에 의거해 동·서무 모두 사용하게 할 것이며, 건조는 백색이 아닌 新棗로써 대신케 해서, 앞으로 군색해지는 일이 없도록 분부해 줄 것을 청원해 놓았다.

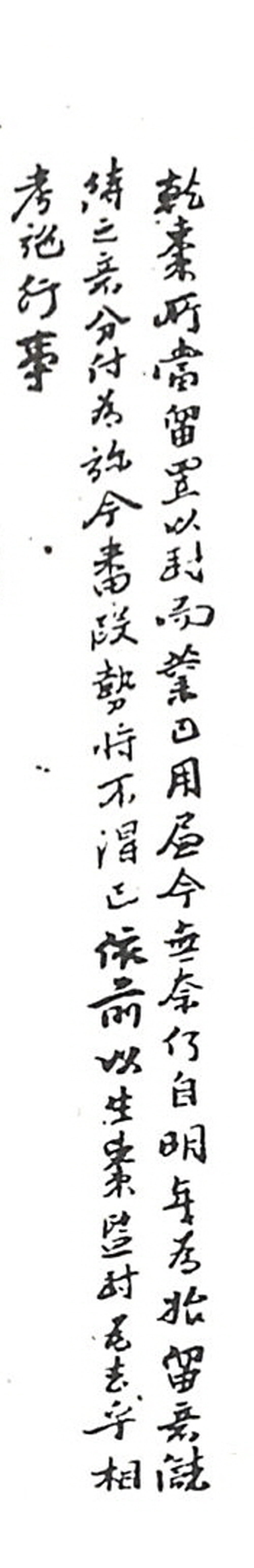

이에 대해 순흥도호부사는 마땅히 稟報한 바에 의거하여 제물유사가 폐백의 척을 가늠케 하고, 동·서무 또한 납촉으로써 進排케 하되, 이를 지금부터 定式으로 삼으라고 제사를 내렸다. 다만, 大同燭價米는 극도로 영성하여 그 가격을 맞추기 어려우며, 또 금년이 凶荒인 관계로 8분의 2를 감해야 하거늘, 지금 당장 이를 고치는 것은 마땅하지 않으니, 적당히 감축해서 시행하라고 지시하였다. 그리고 大棗의 경우 관청에 封進될 때, 해당 아전에게 물어 사용할 것을 마련할 것이나, 건조를 이번에 다 써버리면 저축했다가 내년을 대비할 수가 없으니, 금번에는 부득이 이전처럼 生棗를 사용토록 지시를 내렸다.

자료적 가치

조선후기 향교의 경제적 기반 가운데 관의 부조 사례를 보여주는 자료이다. 조선시대 향교가 지방 官學이었던 관계로 지방관은 興學과 敎化라는 명분하에 수시로 향교의 부족한 물력을 지원해 주기도 하였던 것이다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 慶星大學校 出版部, 1992

『慶北鄕校資料集成』(Ⅱ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

1차 작성자 : 이광우