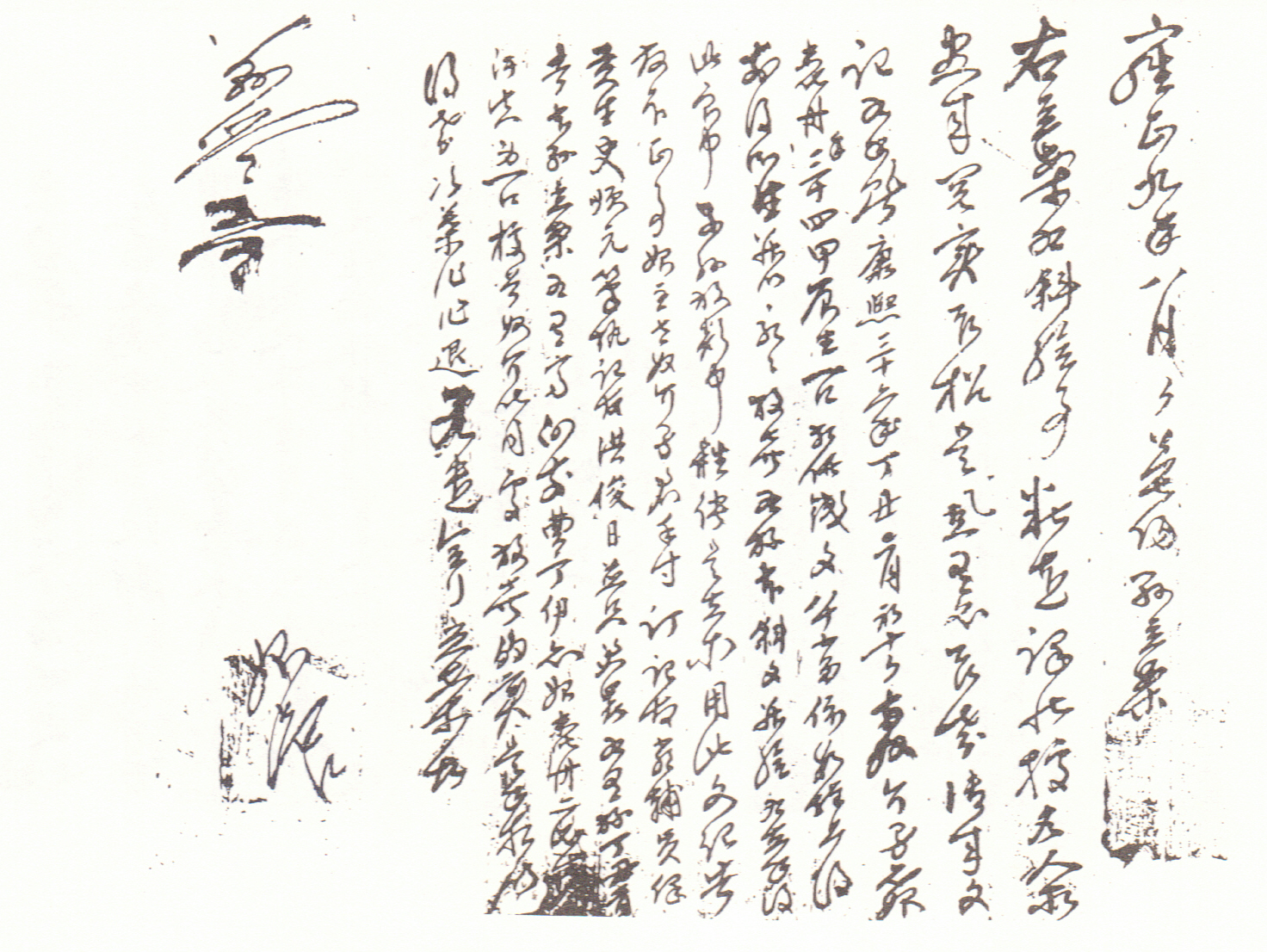

1697년에 介南이가 唜丹이를 放賣한 것은 적절하게 斜給立案하였고 말단이의 소생 汗眞이 1口도 개똥이에게 방매하는 것이 사실이므로 함께 立案한다는 문서.

[내용 및 특징]

노비매매와 관련하여 粘連된 문서에 대해 決訟을 짓는 英陽縣 입안 문서이다. 粘連된 결송입안문서에 대해 다음과 같이 처분하고 있다. 傳來되고 있는 문기의 모든 기록을 빠짐없이 살펴본바 康熙36年丁丑 2월 初10일에 介南이가 女婢 唜丹(34세 甲辰生) 1口와 후소생을 錢文 87냥에 방매하여 모두 斜給立案하였고 그러한 사실에 대해 雜談이 있을 시 그 문기를 가지고 관에 가서 일을 바로잡길 바란다고 하고 있다. 또한 그 문서에는 개남이의 署名과 手寸이 바르게 고쳐 잡은 일이 記官 嚴輔員과 保 貢生 史順元, 筆執記官 洪俊日 등이 모두 착서하였으며 본 현에 입안되었음을 확인하였으니 일전의 曹丁伊의 여비 唜丹이 2소생 한진이 1구는 鄕校 首奴 개똥이에게 放賣된 사실이 확실한 바 이에 앞선 방매된 노비의 입안과 함께 같이 입안을 행해야 함이 바로 잡는 일이라 결정짓고 있다. 개남이가 방매한 말단이의 매매가가 87냥이었고 그녀의 후소생이 모두 포함되어 입안되었기 때문에 한진이의 매매가 10냥에 대해서는 1구에 관한 것이고 후소생은 포함시키지 않는다는 것을 명문화한 입안이라 하겠다.

점련된 문서의 마지막의 立案인데, 앞서 점련문서와는 약간 상이한 내용이 담겨 있는 것이 주목된다. 처음에 수록된 한진이 매매에 관한 문서를 보면 良人 조정이가 긴히 쓸 데가 있어 아버지로부터 물려받은 女婢 말단이의 소생 한진이를 후소생을 포함하여 錢 10냥에 향교수노 개똥이에게 방매한다고 되어 있고, 다음 문서에서도 그러한 내용은 변함없이 유지되었으나 마지막 입안 문서에는 婢 한진이의 母는 1697년 2월 10일에 개남이가 비 말단이를 전후소생을 포함하여 錢文 87냥에 방매하였다는 사실과 그로인해 입안이 사급되었다는 것이 증명되었다는 것을 확정하고 조정이가 향교 수노 개똥이에게 방매한 한진이는 후소생에 대해서는 언급하지 않고, 한진이 1구에 관한 매매에 대해서만 사급되었다는 판결을 내려 개똥이와 조정이의 매매를 立案한다는 결론을 내리고 있는 것이다.

통상적으로 사안이 가볍거나 증빙하기에 곤란함이 없는 소송에 관한 決訟立案의 경우에는 1~2차례의 招辭로 대체적으로 쉽게 立案으로 이어지는 경우가 보편적이나 賣買와 관련된 소유권 분쟁에 관한 決訟의 경우에는 나름 치열한 공방으로 인해 招辭를 비롯한 現納한 문기로 인해 여러 차례 심리가 이뤄지는 것이 조선시대에서도 나타난다. 본 점련문건에서는 조정이의 女婢 한진이에게 초점이 맞춰줘 있는 문서가 주를 이루고 있기 때문에 마지막 입안에 드러나는 판결에 대해서는 자세한 내막에 쉽게 접근하기 어려운 점이 많다. 訴狀과 招辭에서는 언급되지 않았던 한진이의 母 말단이의 방매가 누구에게로 이뤄진지는 나타나지 않고 다만 康熙 36년 정축 2월 초 10일에 개남이가 말단이와 그 전후소생을 錢文 87냥에 방매했다는 기록이 있는데, 조정이는 말단이를 그의 아버지로부터 물려받은 婢라고만 적기되어 있다는 것이다. 문서상의 기록으로 보면 매매의 대상인 조정이의 아버지의 이름이나 매득한 경위에 대한 자세한 기록 등이 없는 것을 통상적인 매매문서에 있어서 반드시 기록되어야 할 부분이 아니라고 치부하는 정도의 문제라면 看過할 수도 있지만, 중요한 사실은 말단이와 후소생 한진이의 賣買價에서 그 분명한 차이를 보이고 있는 점이라고 하겠다. 말단이의 매매가 1697년 당시 후소생을 포함하여 錢文 87냥인데 비해 한진이는 1731년에 후소생을 포함하여 錢 10냥에 매매가 성사되었다고 관에 보고하고 있는 소장이 그 증거라 할 수 있겠는데, 두 婢의 매매 시기는 40년을 전후한 시간적 차이를 보이고 있는데 이해하기 힘든 만큼의 매우 큰 매매가 차이가 난다는 것이 쉽게 이해가 되지 않는 부분이다. 이는 다시 말해 소장에서 보이고 있는 한진이를 포함한 후소생을 10냥에 방매한다는 기록이 한진이의 母 말단이를 후소생을 포함하여 87냥에 방매한다는 기록하고 너무 큰 차이를 보이고 있고, 그 시점이 노비 매매가에 있어서 그만큼의 가치 변동을 가져올만한 사건이 있을리 萬無하다는 것이다. 또한 두 女婢가 매매될 당시의 나이가 둘 다 30대 중반이어서 노비 생산이라는 측면이나 使役勞動에 관하여서도 크게 賣買價가 차이를 나타나야 할 만한 이유가 없다는 것이다. 다시 말해 소장에서 말하고 있는 조정이가 방매한 婢 한진이는 후소생을 포함하지 않아야 하며, 10냥은 다만 한진이 1口에 대한 매매가를 산정한 것으로 봐야 옳은 것이라는 관의 판결인 것이다.

1697년 개남이가 말단이를 방매할 때 문기를 작성하여 후일에 있을 잡담에 증거로 사용하라는 문건에 매매 당사자인 개남이의 착명과 手寸이 기록되었고 貢生으로 史順元, 筆執記官 洪俊日 등이 모두 착서하여 丁丑年에 夲縣에 立案하였다고 밝히고 있다. 그러므로 조정이의 비 말단이의 소생 한진이의 매매 또한 사실로 보이며 한진이 1구에 대해 함께 입안한다고 하여 한진이와 그 후소생’이 ‘한진이 1구’로 확정 판결되어진 문서이다.

조선시대 官에서 謄給해주는 문서는 모두가 唱準의 방법을 사용하여 문서를 작성한다. 입안의 작성자를 보통 記官이라고 하는데 조선후기로 가면서 변화가 생기기 시작한다. 『忠淸道邑誌』『忠淸南道邑誌』에 鄕吏를 ‘記官’ 또는 ‘貢生’로 한다고 되어 있고 『木川縣邑誌』에는 아전은 관리이며 향리는 공생이라 한다고 기록되어 있는 점에서 그 변화를 찾을 수 있는데, 이 문서에도 기관과 공생이 함께 등장하는 것으로 보아 唱準의 형식으로 작성된 문서가 現納되어졌던 것으로 보인다.

[자료적 가치]

조선시대 奴婢는 土地와 함께 私家의 2대 재산이라 할 수 있다. 현존하는 고문서 가운데 토지관계 문서는 매우 풍부한데 반해 노비관계 문서는 비교적 적은 편이다. 노비문서는 조선후기 내지 한말, 일제강정기의 급격한 사회적 변동을 거치면서 流失된 것도 있지만 노비 자신이나 그 노비의 상전들에 의해 고의로 파기된 것이 많았기 때문으로 파악된다. 이 문서는 노비 수요가 감소되는 과정이라는 시기적 측면을 내포하고 있어 노비의 사회, 경제적 성격이 어떻게 변화했는지를 단편적으로나마 보여 줄 수 있는 자료라고 할 수 있겠다. 노비가격이 명시되어 있고, 그러한 매매가가 어떠한 양상을 보여주고 있느냐에 의해 노비인구 변화를 반영하고 있기도 하다.

『磻溪隧錄』에 "本國之俗 則問人之富 必以奴婢田地爲言"이라 하여 조선시대에서 노비는 토지와 함께 양반가의 2대 재원이라 할 수 있는데 현존하는 고문서 가운데 토지와 관련된 문서는 매우 풍부한 반면 노비와 관련된 문서는 매우 적은 편이다. 이는 조선후기 내지 한말의 급격한 사회적 변동을 거치면서 유실된 것도 있을 테지만 노비 자신이나 그 노비를 소유한 상전들에 의해서 고의로 파기된 것이 많았을 것으로 추정한다. 노비수요는 전반적으로 꾸준히 감소되는 과정을 보이는데 그와 함께 실질적인 노비가격도 장기적으로 하락하는 추세를 보이게 된다. 노비수요는 노비공급의 감소와 직결되는 문제인데 노비인구는 1731년 종천법에서 從良法으로 국가의 노비정책이 변화하면서 크게 감소되었다. 그와 함께 조선후기 신분제가 불안해지면서 노비의 자기성장 노력은 사회, 경제적 변화와 함께 두드러졌다. 노비는 봉건정부와 양반 노비주의 강력한 통제에도 불구하고 納粟, 軍功 등을 통한 신분상승을 꾀하는 한편 태업, 도망, 신공납부 거부, 殺主·作亂 등의 각종 저항을 통해 자기성장을 꾀하며 봉건적 모순을 극복해 갔다. 노비의 도망은 가장 온건하고 지속적인 저항방법으로 특히 양란을 계기로 급증하면서 18세기로 접어들면서 더욱 보편화되었다. 이러한 상황은 노비의 실질가치가 떨어지는 효과로 이어질 수밖에 없는 것이었다. 그로인해 노비주는 노비수요를 줄이거나 노비의 소유방식을 바꾸게 된다. 노비주는 소유노비의 숫자를 줄여 갔고 특히 남노의 경우가 더욱 그러하다고 하겠다. 여비의 경우는 남노보다 관리측면에서 수월하며 가내 사역노동이나 부업노동 등에 보다 유요하였기 때문에 어느 정도 소유하려고 했을 것으로 보인다. 결국 이러한 노비수요에 대한 특성이 사회 변화와 궤를 같이하면서 노비 전체의 가격은 하락되는 방향으로 작용했던 것이다.

『經國大典』,

『慶北地方古文書集成』, 李樹健 편, 嶺南大出版部, 1981.

『朝鮮後期社會變動硏究』, 鄭奭鍾, 일조각, 1983.

李樹健, 韓國史學 9, 1987.

金容晩, 國史館論叢 37, 1992.

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 경성대학교 출판부, 1992.

崔淵淑, 한국학중앙연구원 박사학위논문, 2004.

윤정식