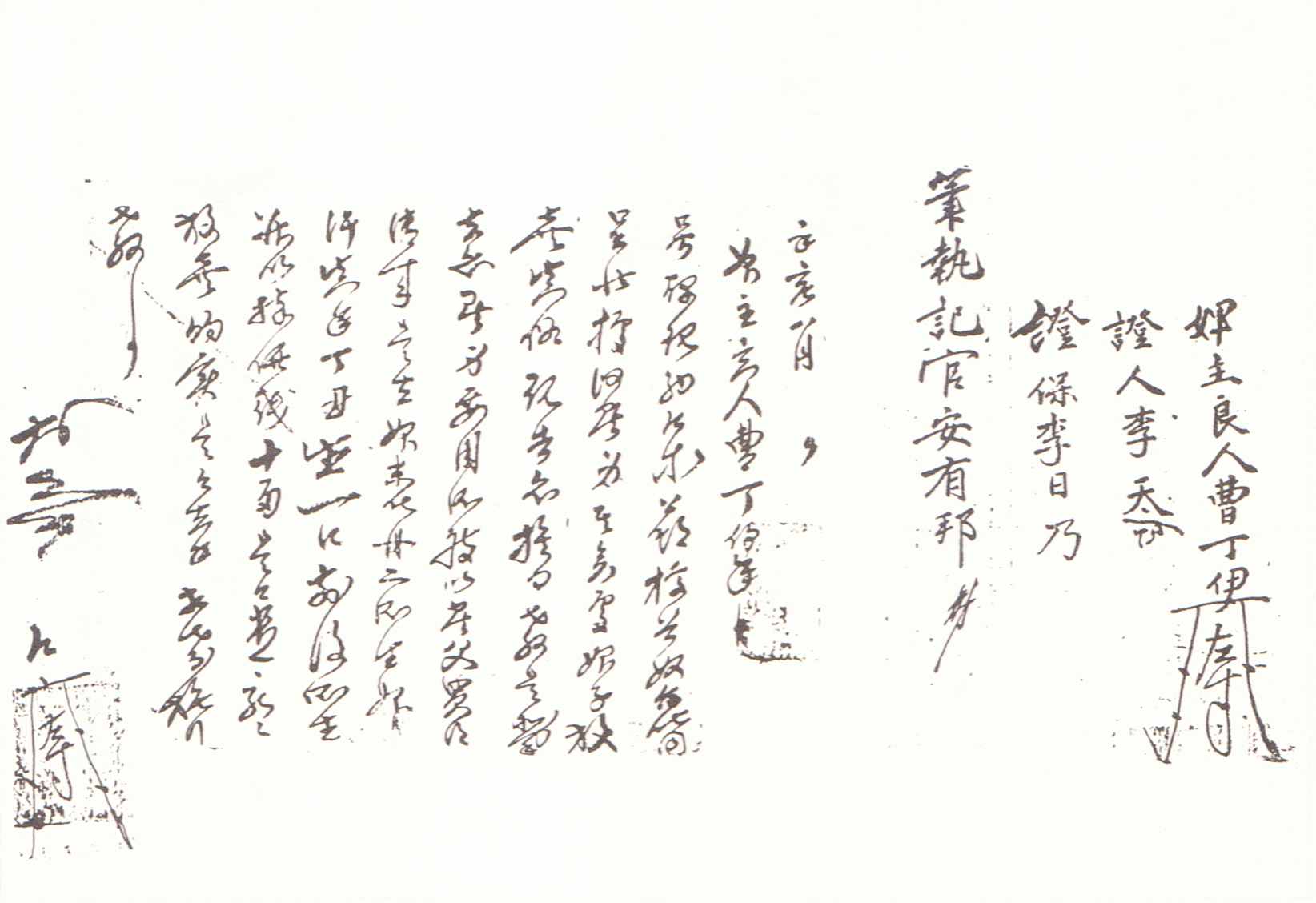

婢主良人 曹丁伊가 鄕校 首奴 介㖰이에게 긴히 쓸데가 있어 錢 10냥에 婢 汗眞이를 放賣하고자 하는 것을 관에 알리고 있는 招辭.

[내용 및 특징]

婢主人 良人 曹丁伊가 鄕校 首奴 介㖰이에게 婢의 자식을 방매한다는 眞僞를 고하여 명백히 하고자 하며, 조정이의 父가 매득하여 傳來된 婢 唜丹의 소생 비 汗眞이(丁丑生) 1口와 前後所生을 아울러 錢 10냥에 방매하고자 하는 것을 관에 고하는 招辭이다. 매매 대상인 한진이는 35세이며 당시 자식의 有無는 본 문서만으로는 명확하지 않으나 당시에도 충분히 所生을 낳을 수 있는 연령으로 추정되는데 그로 인해 후소생을 포함한 매매가가 반영된 것이라 할 수 있다. 매매의 주체가 향교 수노 개똥이와 양인 조정이인데, 향교 소장 문서인 것으로 볼 때 개똥이가 노비를 매입한 것보다는 당시 매매 행위를 꺼려했던 양반들의 성향을 미뤄보아 향교에 복속될 노비를 개똥이가 대신 매입한 것으로 보아야 할 것이다. 앞의 문서에 노비매매 행위에 대한 전반을 기록하고 이 문서를 관에 고하여 매매행위의 완성을 입안을 받아 이루고자 한 것으로 보인다.

朝鮮時代에 奴婢나 土地의 매매가 일상적으로 자주 일어나는 것은 아닌 것으로 파악되고 있다. 이는 토지와 노비가 家財를 구성하는 중요한 재원이기도 하였지만, 토지와 노비를 실질적으로 대부분 소유하고 있던 양반가에서 매매행위 자체에 대해 천시하는 풍조도 반영되었기 때문이다. 한편 현존하고 있는 사료로 보면 상대적으로 노비매매에 대한 자료가 토지매매에 비해 비교적 적은 것을 알 수 있는데 이는 노비매매 행위 자체가 적었던 것뿐만 아니라 노비는 지배계층의 사회적 신분을 유지해주는 중요한 수단이기도 했기 때문이라고 할 수 있겠다.

『經國大典』에는 노비 매매에 관해 매매가를 일정하게 책정하고 있지만 매매라는 경제적 특성에 따라 반드시 그렇게 이뤄지지는 않았다. 실질적으로 노비 매매가는 실물경제에 따라 변동이 있는 것으로 파악되고 있다. 지금까지 알려진 노비매매문서에 드러나는 노비의 평균 매매가는 시기별로 약간의 차이가 있으나 대개 10냥에서 20냥 사이인데 이 문서에서 밝히고 있는 女婢 한진이의 매매가는 10냥으로 18세기 중반의 비매매가 15냥에 비하면 약간의 차이가 있는데 이 문서만으로는 어떠한 사정이 반영되었는지는 불분명하다. 확실한 것은 女婢 한진이의 매매에 적어도 성별과 나이가 반영된 것이라는 것을 문서를 통해서도 알 수 있는 것이다. 노비매매에 있어서 상당히 고려되는 부분이 시기적으로 차이가 발생하기도 하기 때문이다. 1731년 시행된 從良法의 법제화로 인해 노비主의 입장에서는 男奴의 良女와의 交婚을 통한 노비 재생산에 큰 타격을 입게 됨에 따라 女婢를 통한 노비 재생산, 노비의 역할에 있어서도 농업생산력 증대를 추구하기 위한 것보다는 가내 使役勞動 등을 위한 것, 노비의 怠業과 도망이 지속적으로 증가하는 추세 등이 반영되어 매매가가 결정이 되기도 하고 朝鮮후기로 접어들면서 화폐경제가 발달하고 수공업이 진일보하면서 노비가 가진 상업적 부분이 묵과되지 않고 효용가치가 반영되는 등의 문제도 매매가 변동의 중요 이유가 되기도 한다. 이 문서가 작성될 18세기 중반의 노비의 평균적인 매매가는 지역, 노비의 연령, 성별, 용도 등에 따라 약간의 차이가 있지만 보편적으로 볼 때 10냥에서 15냥 사이이고 한진이의 매매가격은 통상적 거래에 해당하는 것을 알 수 있다.(점련된 문서로 최종적으로 한진이 1구에 대한 매매가로서 적절한 것이지, 후소생을 포함한다는 조항이 확정되었을 시에는 좀 더 다른 해석이 필요한 부분이기도 하다.) 매매의 사유에 대해서는 원칙적으로 매우 상세히 기술하여 후에 雜談이 안 나도록 하는 것이 관례였으나 시간이 흐를수록 이유에 대한 구체적 언급을 형식적으로 기입하는 형태로 변하게 되고 이 문서 또한 그러한 상황에서 ‘긴히 쓸 데가 있어서(要用所致)’라고 그 매매사유를 적시하고 있다.

통상적으로 노비를 매매하는데 있어 관에 고하여 입안을 받아야 하는 문서를 작성할 때에는 記官이 筆執을 하게 되어 있는데 이 문서 또한 안유방이라는 사람이 문서를 작성한 것으로 보인다. 문서에 드러난 ‘左寸’이라는 것은 양인 조정이의 손마디를 표시하는 그림으로 이 문서에 두 군데 보이고 있다. 또한 증인으로 이천, 증보로 이일내가 기재되어 있는데 이들은 관에서 입안을 성급해 주기 위해 필요한 사람들로서 확인을 거쳐야 하므로 실명을 기재한 것이다. 이렇게 작성된 매매문서는 개인의 권리를 국가가 공권력으로 보호해주는 역할을 하는 것이므로 국가의 증명서가 되는 것이다. 記官은 고려시대부터 있어온 제도로서 조선시대까지 이어져 왔고 이 문서에서도 맨 마지막에 記官이라고 작성자를 적어 놓은데서도 알 수 있다.

僞造를 방지하고 速記의 필요성에 의해 草書로 작성되었는데 이 문서가 작성된 18세기의 立案관련 문서의 초서체는 17세기 후반의 초서체의 특징을 그대로 계승하여 字形과 結句가 안정되어 있지 못하고 산만한 경향이 있다고 알려져 있다. 대체적으로 입안의 초서체는 麗末鮮初에서 16세기까지는 전형적인 古法을 바탕으로 단정한 결구를 구사하였고 17세기 초, 중엽부터 결구가 흔들리기 시작하면서 새로운 書風이 나타나고 이후 이러한 경향의 결구와 장법은 그대로 18세기까지 지속되면서 결구는 점차 거칠어지고 장법도 흐트러지는 경향을 보여준다고 할 수 있겠다.

한편 이 문서는 3건의 문서와 함께 점련되어 있는데, 전후의 문서를 살펴보면 실질적으로 노비매매에 관한 소송에 의해 작성되어진 문건이라는 것을 알 수 있다. 良人 조정이와 향교 수노 개똥이와의 노비매매에 관한 사실 관계 증명을 위해 작성되어진 문서로 뒤에 점련된 문서와 함께 관으로부터 공증을 얻기 위해 제출되어진 서류의 하나로 파악할 수 있는 문건이라고 할 수 있겠다. 이러한 점련문기는 관에서는 제출된 招辭의 내용과 증거 문기를 토대로 판결을 내리는데 반드시 필요한 것으로 관의 공정성을 훼손시키지 않도록 하기 위한 것이었다.

[자료적 가치]

초서로 작성된 招辭로 향교 수노 개똥이와 양인 조정이 사이의 노비매매를 관에 증명하고 있다. 조정이의 비 말단이의 소생 한진이를 전 10냥에 후소생을 포함하여 개똥이에게 永永放賣한다는 사실을 적시하고 있는 문서이다. 노비매매를 관으로부터 공증력을 얻어 입안을 받기 위해 필요한 절차를 보여주는 문서라고 하겠다. 공증에 관한 證人과 證保, 記官이 각각 착서하고 비의 주인인 양인 조정이는 左寸을 표시하여 공증문서의 형식을 나타내고 있다. 이두를 사용하여 구어체 형식을 취하고 있는데, 이는 증언하는 이의 화법을 그대로 문기로 기록하여 후일에 있을지도 모를 소유권 분쟁에 있어 확실한 증거로 삼을 수 있는 객관성을 부여한 측면이 부각된 것으로 보인다. 18세기 중반에 작성된 문서로 점련된 문서와 함께 입안에 있어 시행되는 절차와 내용의 형식을 파악할 수 있게 해 주는 사료라고 하겠다.

『磻溪隧錄』에 "本國之俗 則問人之富 必以奴婢田地爲言"이라 하여 조선시대에서 노비는 토지와 함께 양반가의 2대 재원이라 할 수 있는데 현존하는 고문서 가운데 토지와 관련된 문서는 매우 풍부한 반면 노비와 관련된 문서는 매우 적은 편이다. 이는 조선후기 내지 한말의 급격한 사회적 변동을 거치면서 유실된 것도 있을 테지만 노비 자신이나 그 노비를 소유한 상전들에 의해서 고의로 파기된 것이 많았을 것으로 추정한다. 노비수요는 전반적으로 꾸준히 감소되는 과정을 보이는데 그와 함께 실질적인 노비가격도 장기적으로 하락하는 추세를 보이게 된다. 노비수요는 노비공급의 감소와 직결되는 문제인데 노비인구는 1731년 종천법에서 從良法으로 국가의 노비정책이 변화하면서 크게 감소되었다. 그와 함께 조선후기 신분제가 불안해지면서 노비의 자기성장 노력은 사회, 경제적 변화와 함께 두드러졌다. 노비는 봉건정부와 양반 노비주의 강력한 통제에도 불구하고 納粟, 軍功 등을 통한 신분상승을 꾀하는 한편 태업, 도망, 신공납부 거부, 殺主·作亂 등의 각종 저항을 통해 자기성장을 꾀하며 봉건적 모순을 극복해 갔다. 노비의 도망은 가장 온건하고 지속적인 저항방법으로 특히 양란을 계기로 급증하면서 18세기로 접어들면서 더욱 보편화되었다. 이러한 상황은 노비의 실질가치가 떨어지는 효과로 이어질 수밖에 없는 것이었다. 그로인해 노비주는 노비수요를 줄이거나 노비의 소유방식을 바꾸게 된다. 노비주는 소유노비의 숫자를 줄여 갔고 특히 남노의 경우가 더욱 그러하다고 하겠다. 여비의 경우는 남노보다 관리측면에서 수월하며 가내 사역노동이나 부업노동 등에 보다 유요하였기 때문에 어느 정도 소유하려고 했을 것으로 보인다. 결국 이러한 노비수요에 대한 특성이 사회 변화와 궤를 같이하면서 노비 전체의 가격은 하락되는 방향으로 작용했던 것이다.

『經國大典』,

『慶北地方古文書集成』, 李樹健 편, 嶺南大出版部, 1981.

『朝鮮後期社會變動硏究』, 鄭奭鍾, 일조각, 1983.

李樹健, 韓國史學 9, 1987.

金容晩, 國史館論叢 37, 1992.

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 경성대학교 출판부, 1992.

『조선시대 고문서 초서체 연구』, 심영환, 소와당, 2008.

윤정식