1826~1831년 풍산류씨 화경당 문중 산송 문서

안동 하회 풍산류씨 화경당 문중의 류이좌(柳台佐 1763~1837)는 1814년에 부친 류사춘(柳師春)의 분묘를 예천군(현재는 의성군 다인면)에 위치한 대곡산(大谷山)에 마련했고, 이듬해 모친 이씨(李氏)를 합장한 바 있다. 이후 류씨 문중은 산 아래 거주하는 주민 뿐 아니라 대곡사(大谷寺)의 승려들과 여러 차례 산송을 겪었다. 20세기 초까지 이어지는 산송을 통해 화경당 문중은 대곡산 일대에 묘역을 점차 확대해 나갔다.

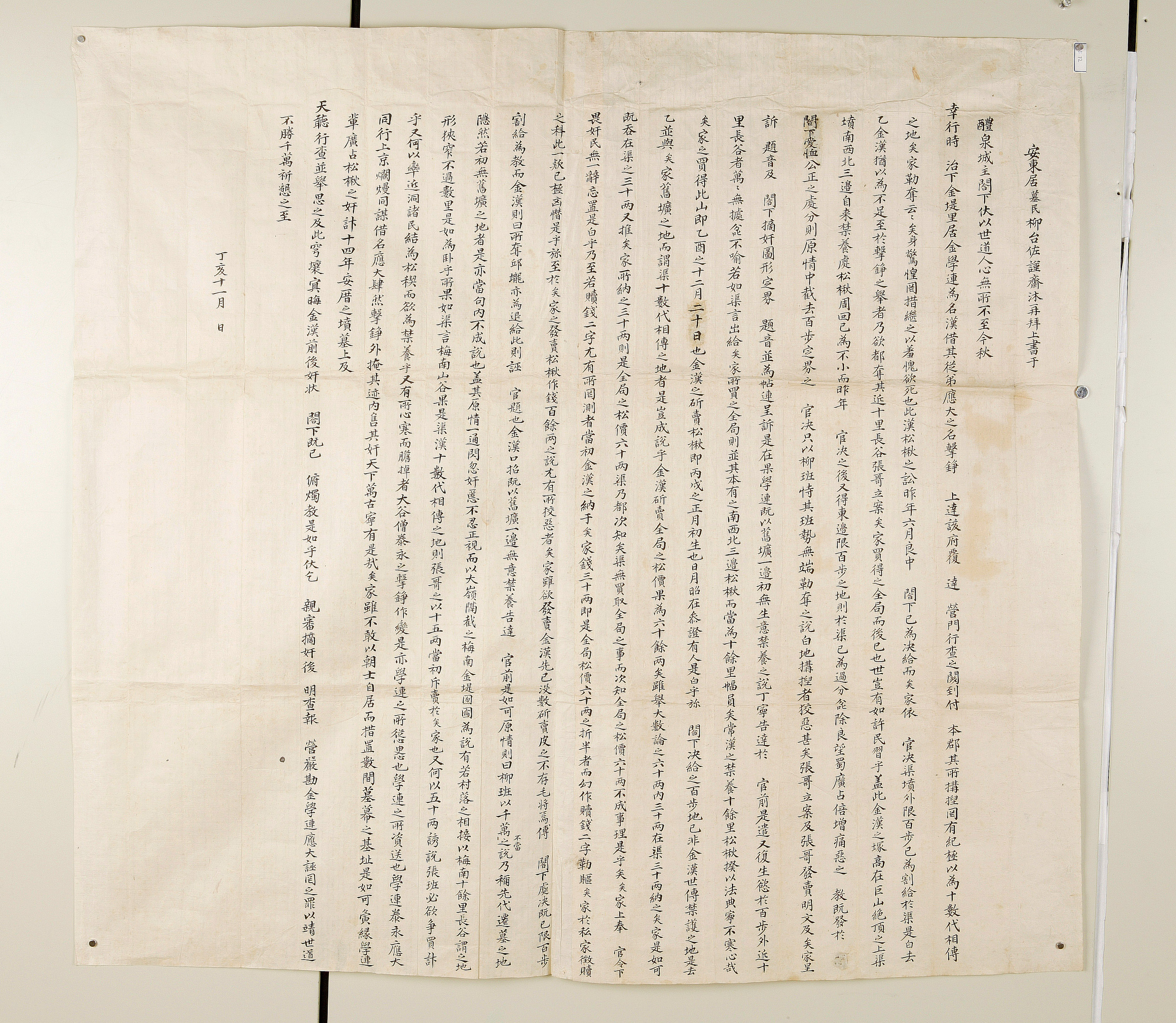

1826년(순조 26)부터 1831년(순조 31)까지 세 차례에 걸쳐 벌어진 분쟁은 매남산(梅南山) 골짜기의 금양권과 이곳 목재의 작매권(斫賣權)을 두고 벌어졌다. 소송은 대곡산 아래 예천군(醴泉郡) 현동면(縣東面) 김제동(金堤洞)에 거주하는 김덕문(金德文)이 소장을 올린 것부터 시작하였다. 등장 인물은 김덕문 집안사람인 김학연(金學連=金學年), 김응대(金應大) 및 대곡사(大谷寺), 대곡사의 승려 태영(泰永=泰英), 그리고 중간에서 산지를 속여 판 인물로 장영진(張永鎭=張班)이 있다. 소송은 김응대와 승려 태영 등이 국왕에게 격쟁(擊錚)하는 상황까지 벌어졌지만, 결국 화경당 문중이 승소하고, 대곡사 승려들로부터 이곳의 금양권을 인정받는 완문을 작성함으로써 마무리 된다.

본 산송은 19세기 사대부 문중이 선산 묘역을 관리하면서 여러 계층과 어떠한 경제적 관계를 맺어 가는지를 보여준다. 즉 화경당 문중의 본 산송 문서는 목재의 경제적 가치로 인하여 송계(松契)를 결성한 산 아래 마을 주민들과의 갈등이 전개되는 양상을 보여주는 사례이다. 아울러 묘역 주변의 사찰과 어떠한 협조관계를 결성하고 있는지 역시 살펴 볼 수 있다.

관련문서는 총 10건이며, 각 소송의 경과를 살펴보면 다음과 같다. 첫 번째 소송은 ①병술년(1826) 4월의 고목(告目), ②병술년(1826) 6월의 소지(所志), ③도광 5년(1825) 12월의 산지매매명문을 통해 전모를 파악할 수 있다. 김덕문·김학연의 입장은 매남산 골짜기는 김제동(金堤洞) 부근이고 누대의 선산인데, 최근에 장영진이 입지(立旨)를 발급받아 화경당 문중에 팔았다는 것이다. 문제는 김덕문이 최근에 소나무를 잘라다 팔았는데, 화경당 문중에서 속전(贖錢) 30냥을 물게 함으로써 발생했다. 이에 대한 화경당 문중의 주장은 ②번 소지에 자세히 서술되어 있고, 매남산 골짜기를 매입한 증거로 ③번 명문이 제시되어 있다. 결국 김덕문·김학연 일당은 송계(松契)를 조직하여 사대부의 산지를 점유하려 했다는 죄명을 받았고, 장영진도 관아에 잡혀가게 되었다.

두 번째 소송은 ④정해년(1827) 11월의 상서(上書), ⑤정해년(1827) 11월의 전령(傳令), ⑥연대미상(1827~8)의 관(關) 초본을 통해 파악할 수 있다. 소송의 경과는 ④번 상서 초본을 통해 어느 정도 알 수 있다. 1827년에 김학연이 첫 번째 소송과 같은 사안을 종제(從弟)인 김응대의 이름으로 격쟁(擊錚)을 하고, 아울러 대곡사의 승려 태영에게도 임금에게 격쟁을 하도록 부추겨, 결국 경삼감영이 조사를 벌이는 상황이 벌어진 것이다. 이후 관찰사와 예천군수가 어떤 처결을 했는지 직접 알 수 있는 문서는 남아 있지 않다. 다만 ⑥번 관문과 ⑦번 문서에서 인용하고 있는 지난 소송의 경과 설명에 따르면, 소송은 대곡산이 조정에 잣나무를 진상하는 봉산(封山)인 것이 문제가 되었지만, 결국 승려 태영이 장형 100대와 거제도로 유배된 것을 알 수 있다. 결국 화경당 문중의 주장이 받아들여 진 것이다.

세 번째 소송은 ⑦기축년(1829) 1월의 소지, ⑧신묘년(1831) 8월의 상서, ⑨경인년(1830) 10월의 완의(完議), ⑩신묘년(1831) 11월의 완문(完文)을 통해 파악할 수 있다. ⑦번 소지는 한성부(漢城府)에 올린 것이다. 여기서 화경당 문중은 지난 격쟁 사건을 계기로 대곡사와 맺었던 관계를 청산하고 무덤을 다른 곳으로 옮기고자 한다고 하였다. 소지의 진술에 따르면, 그동안 문중에서는 동전 300냥을 대곡사에 맡겨서 그들이 예천군에 바치는 종이를 마련하는데 보태게 하는 한편, 선산을 안전하게 관리하는 것을 보장받고 있었다. ⑧번 상서의 진술에 따르면 결국 대곡사 승려들이 호소하여 무덤을 옮기지 않게 되었다. 그리고 그 후속조치로 ⑨와 ⑩번의 문서를 작성하여 문중 묘역을 다시 확정하고 있다.

참고문헌

김명자, 2009, 『조선후기 安東 河回의 豊山柳氏 門中 연구』, 경북대박사학위논문.

전경목, 1997, 「山訟을 통해서 본 조선후기 司法制度 운용실태와 그 특징」, 『법사학연구』18.

김경숙, 2002, 「18,19세기 사족층의 墳山 대립과 山訟」, 『한국학보』28-4.

|

문서 번호 |

자료명 |

발급 |

수취 |

|||

|

① |

1826년 장계양(張繼良) 고목(告目) |

수형방(首刑房) 장계양(張繼良) |

화경당 문중 |

|||

|

② |

1826년 삼이(三伊) 소지(所志) |

노(奴) 삼이(三伊) |

예천군수 |

|||

|

③ |

1825년 류이좌(柳台佐) 토지매매명문(土地賣買明文) |

유학(幼學) 장영진(張永鎭) |

류이좌 |

|||

|

④ |

1827년 류이좌(柳台佐) 상서(上書) |

류이좌 |

예천군수 |

|||

|

⑤ |

1827년 안동대도호부사(安東大都護府使) 전령(傳令) |

안동부사 |

풍남면 면주인(面主人) |

|||

|

⑥ |

1827~1828년 경상도관찰사(慶尙道觀察使) 관(關) 초(草) |

경상도 관찰사 |

예천군수 |

|||

|

⑦ |

1829년 돌이(乭伊) 소지(所志) |

노(奴) 돌이(乭伊) |

한성부 |

|||

|

⑧ |

1831년 류이좌(柳台佐) 외 1명 상서(上書) |

류이좌 |

예천군수 |

|||

|

⑨ |

1830년 돈엽(頓曄) 외 7인 완의(完議) |

대곡사 |

화경당 문중 |

|||

|

⑩ |

1831년 종식(宗湜) 외 10인 완문(完文) |

대곡사 |

화경당 문중 |

|||

1차 작성자 : 명경일