1896년 8월, 유학 김창섭 외 23인이 문중의 선산 근처에 투장한 분묘를 조속히 파가게 해 줄 것을 선유어사에게 연명으로 재요청한 문서

[내용 및 특징]

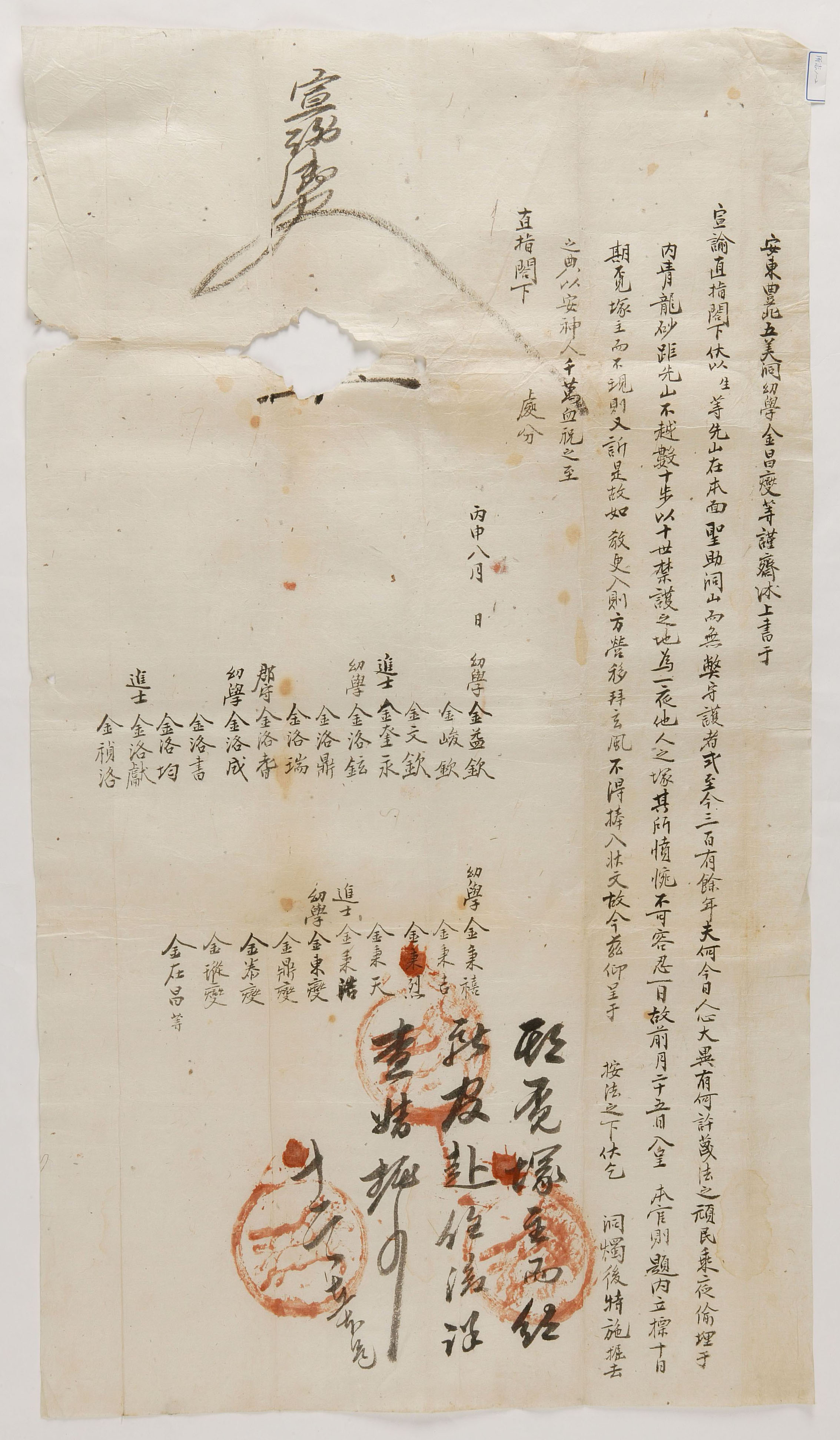

이 문서는 幼學 金昌燮 등 豊山 김씨 24인이 선산 근처에 투장한 분묘를 파가게 해 줄 것을 宣諭御使에게 재요청한 上書이다. 상서의 대표자는 유학 김창섭이고, 풍산 김씨 23인이 연명하였다. 이들은 7월에 이미 안동군수에게 선산 근처에 투장한 묘를 파가게 해 줄 것을 요청하여 “10일내로 표지를 세워 무덤 주인을 반드시 찾으라”는 題音을 받았지만, 안동군수가 玄風郡守로 옮겨 제수되는 바람에 처리가 되지 않자, 다시 선유어사에게 상서하게 된 것이다. 선유어사는 12일에 本邑에서 이 문서를 접수한 뒤에 “무덤 주인을 기필코 찾아내되 새로운 군수가 부임하면 그 때 상세하게 조사하여 파가게 하라”고 題辭를 내렸다.

풍산 김씨들은 선유어사에게 투장묘의 督掘을 요청하면서 그 근거로 “無弊守護者至今三百有餘年”, “十世禁護之地”, “內靑龍砂距先山不越數十步”를 들고 있다. 이러한 근거는 조선후기 산송이 사회문제화 되면서 점유권의 근거로 가장 많이 사용되는 말이다. 『경국대전』에는 분묘의 步數에 대한 규정이 있는데, 분묘 주위의 정해진 보수 내에는 다른 사람이 경작하거나 목축하는 일 뿐만 아니라 무덤을 쓰는 것 역시 금지되었다. 이 때문에 풍산 김씨들도 투장묘가 선산에서 수십 보정도 밖에 안 되는 점을 들고 있는 것이다.

이 문서는 연명으로 올리는 상서로, 상서의 내용은 山訟과 孝行․卓行의 旌閭를 위한 것이 주류를 이루고 있다. 문서의 형식은 먼저 상서한 자의 거주지, 신분직역, 성명을 쓰고, 행을 바꾸어 상서 내용을 쓴다. 마지막에는 상서에 참여한 연명자의 신분직역과 이름을 써서 관에 제출한다. 상서를 접수한 관에서는 판결문인 제음을 내리는데 제음은 상서의 내용보다 짙고 크게 써서 상서 내용과 구분하였다. 문서의 좌상단 윗부분에는 “官”字를 揮筆하고 그 아래에 서압을 하며, 제음의 내용은 문서 좌하단에 쓰고 제음의 군데군데 적색의 官印을 찍는다. 이 문서는 선유어사에게 올린 것이기 때문에 관에 올린 상서와는 달리 “宣諭御使”를 휘필하고 관인 대신 말 2마리가 새겨진 둥근 二馬牌를 찍었다.

[자료적 가치]

조선 후기 전형적인 산송 관련 상서로, 조선 후기 산송에서 점유권을 인정받기 위해 내세우는 근거, 청송 기관장의 부재시 처리문제, 상서의 문서 형식 등을 알 수 있다.

안동 오미동의 풍산김씨의 김대현(호 유연당)은 9명의 아들을 두었다. 이들 중 김염조와 김술조를 제외한 7형제는 각각 종파를 형성하여 중시조가 되었는데, 김봉조는 학호파, 김영조는 망와파, 김창조는 장암파, 김경조는 심곡파, 김연조는 광록파, 김응조는 학사파, 김숭조는 설송파가 그것이다. 이 문서의 대표자인 김창섭은 본래 심곡파인 김경조의 후손이었으나 학호파의 종손인 김병옥의 후사로 입후되었다.

『韓國法制史攷』, 朴秉濠, 法文社, 1983

『朝鮮後期 山訟 硏究』, 全炅穆, 전북대박사학위논문, 1996

김경숙, 『규장각』 25, 서울대학교 규장각 한국학연구원, 2002

서성훈, 『안동문화연구』, 안동문화연구회, 2008

최연숙