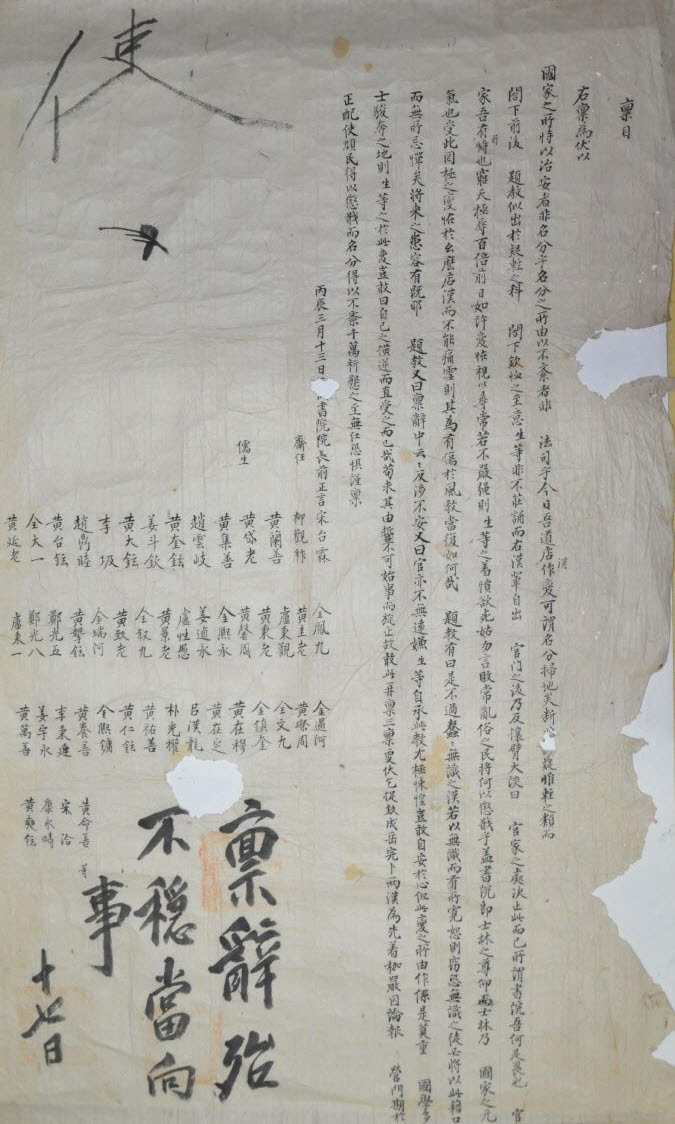

1856년 상주 옥동서원(玉洞書院) 품목(稟目)

1856년(철종 7) 3월 13일에 옥동서원 원장 전정언 송태림과 재임 및 유생 등 49명이 상주목사에게 오도점한들에 대한 처벌을 감영에 요청하여 엄징하길 요청하는 품목이다. 옥동서원은 3월 8일과 10일에 품목을 제출하였지만 자신들의 의견대로 일이 처리되지 않자 연명하는 자들의 숫자를 20명에서 30명으로 늘려서 상주목사를 압박해 나갔다. 그 결과 3월 13일에는 49명이 연명하였으며, 나아가 당시 원장이었던 유학 황대로를 교체하여 전직 정언이었던 송태림으로 선출한 것도 수령을 압박하려는 의도였다. 실제 3월 13일의 품목은 그 내용도 수령의 판결에 정면으로 반박하는 것으로서 이전까지와는 달리 다소 강한 어조로 옥동서원 측의 입장을 주장하고 있다.

품목을 살펴보면 금일 오도점한이 만든 사태는 그야말로 명분을 쓸어버리는 지경인데 죄의 경중이 분명하지 않을 때는 가벼운 죄를 적용한다는 유형으로 결단하였다. 점한들은 곧 풀려나와 서원에 되돌아와서는 관가의 처결이 여기에서 끝나서 그쳤다는 것은 이른바 옥동서원을 두려워할 것이 없다고 하였다. 그러면서 관가에서 자신들에게 의지하는 바가 있다고 하면서 수치를 끝없이 주었는데 이전과는 비교할 수 없을 정도였다고 옥동서원 측은 밝히고 있다. 이들 점한들이 옥동서원을 두려워하지 않고 수령마저 자신들에게 의지한다는 것은 이들이 속한 서산서원의 위세를 믿었기 때문이다. 상주목사도 서산서원과의 이해관계에 얽힌 이번 사건을 확대시키지 않고 빨리 수습하고자 했다. 그렇기에 속점의 소유권 문제뿐만 아니라 점한이 사족을 모독한 행위도 애써 축소하려 했던 것이다.

옥동서원은 자신들이 당한 수치와 분노는 잠시일 뿐이지만 윤리를 져버려서 풍속을 어지럽히는 백성에 대하여 말하지 말라는 것은 장차 어찌 징계하여 편안하게 하려는 것이냐고 반문하였다. 한편으로는 상주목사의 판결에 대하여 정면으로 반박하였다. 즉 판결문에서 그들의 잘못은 미욱하고 어리석어서 사리를 판별치 못하는 무식한 놈의 행동에 불과하다고 말한 것이 있는데, 만약 무식한 까닭으로 너그럽게 용서하는 것이 있으면 아마도 무식한 무리들이 반드시 장차 이것을 구실로 하여서 아무런 꺼릴 바가 없을 것이라고 했다. 또한 자신들이 거듭 품의하는 이유는 처음 처음의 일이 생겼을 때 상주목사가 훈계하는 것이 불가하다고 하고 돌아서 그만 두었다는 것이었다.

그런 까닭에 감히 두 번, 세 번 품의하여 거듭 애걸하여 성악과 완복의 양한을 잡아들여서 먼저 죄인의 목에 칼을 씌워서 엄중하게 가두고, 감영에 의견을 붙여 보고하여 유배를 기약한다면 통치를 안 받드는 백성이 제멋대로 하는 것을 응징하여 단속할 수 있으며 명분이 어지러워지지도 않을 것이라고 했다. 상주목사는 판결문에서 품목의 판결문을 의심해서는 온당하지 못하니 마땅하게 할 것이라고 했다.

『조선후기 서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

『조선후기 문중서원 연구』, 이해준, 경인문화사, 2008

1차 작성자 : 이병훈, 2차 작성자 : 이수환