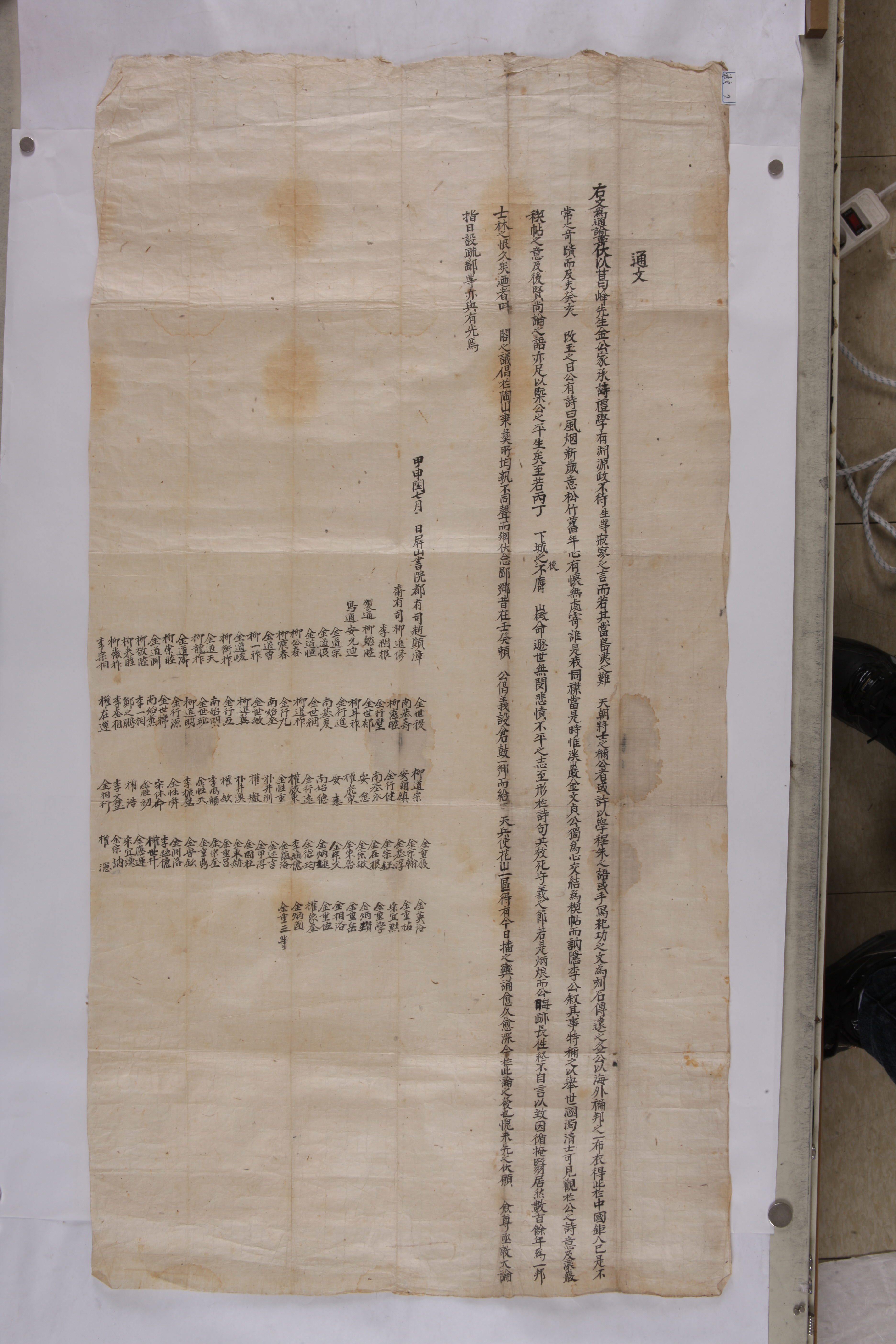

1824~1826년 갈봉(葛峯) 김득연(金得硏) 포장(襃獎) 관련 통문(通文)

이 문서는 갈봉(葛峯) 김득연(金得硏)을 포장하는 것과 관련하여 작성된 통문으로, ①1824년 갈봉(葛峯) 김득연(金得硏) 포장(襃獎) 관련 성균관(成均館) 통문(通文), ②1824년 갈봉(葛峯) 김득연(金得硏) 포장(襃獎) 관련 도산서원(陶山書院) 통문(通文), ③1824년 갈봉(葛峯) 김득연(金得硏) 포장(襃獎) 관련 병산서원(屛山書院) 통문(通文), ④1826년 갈봉(葛峯) 김득연(金得硏) 포장(襃獎) 관련 성균관(成均館) 통문(通文)으로 구성되어 있으며, 안동 와룡 광산김씨 유일재종택에 소장되어 온 자료이다.

김득연은 임진왜란 때에 의병을 일으켜 안동에 주둔한 명군의 군량미 보급에 힘쓴 인물로서 명군의 대장인 경리 양호의 부하 장수들과 교유하며 문장과 덕행으로 추앙받은 바 있는 인물이다.

김득연의 포상과 관련하여 광산김씨 유일재 문중을 비롯하여 영남의 유림들은 김득연 포장과 증직을 내려달라고 청원운동을 하였다. 이에 대한 근거로 명나라 자수가 지은 비문의 서문에 김득연의 덕행을 칭송한 사실이 있으며, 이러한 내용을 기재하여 성균관에 통문을 보낸 것이다. ①번 문서는 이에 대한 통문에 대해 회답하기 위해 작성된 것으로 성균관 장의와 유사는 김득연의 충절이 있음에도 불구하고 아직 드러나지 않고 있다는 것은 은전의 흠결이고 여론이 억울할만한 일이라고 하면서 안동의 유림들이 국왕에게 호소하여 포장 받기를 바란다고 말하였다.

②번 문서는 도산서원에서 주계서원으로 보낸 통문인데 김득연의 행적에 대해 구체적으로 기술되어 있다. 이 문서에는 김득연이 임란 때 의병을 일으켜 사기를 북돋았고 의창(義倉)을 설치하여 명나라의 병사를 대접하고 방어에 임하면서 지역을 보호한 사실이 기재되어 있다. 또한 명나라 장수로부터 칭송을 받은 것인 양호(揚鎬)가 김득연에게 시를 증여한 사실이 있음을 말하면서 그 시에 '유자 학정주(孺子 學程朱)'라는 문구를 통해 이는 명나라 장수에게서 허여 받은 것이므로 김득연의 언행에 중국인이 깊이 경복하였기 때문이라고 하였다. 앞으로는 창의하여 목숨을 바치는 충성이 있었으며 뒤로는 의리를 지켜 자정하는 절개가 있는 김득연을 중국인은 경복하는데 우리나라에서는 숭장(崇獎)하는 바를 모르고 수백년이 흘렀음을 안타까워하면서 기한을 정하여 상소를 작성해 조정에 올려 추증하고 시호를 내려달라는 요청을 하려고 한다는 말을 전하고 있다. 이 통문은 62명이 연명하여 작성한 것이다.

③번 문서는 병산서원에서 작성한 것으로 도산서원에서 건의한 상소를 올리자는 견해에 동조한 글이다. 이 문서에는 김득연이 인조반정 당시의 행적이 기재되어 있다. 김득연은 반정이 일어나자 조정의 부름을 받고 응하지 않았으며 같은 뜻을 가진 동지가 없음을 한탄하는 마음이 있었다고 서술하였다. 당시 김득연과 마음을 나눈 동료는 문정공(文貞公) 계암(溪巖) 김령(金坽, 1577~1641)이 있었는데, 계첩(稧帖)을 만든 바 있다고 하였고, 눌은(訥隱) 이광정(李光庭, 1674~1756)이 당시의 일을 서술하여 칭송한 바 있다고 하고 있다. 마지막으로 김득연의 의절이 드러나지 않고 있음을 지적하면서 상소를 올리자는 발의에 찬성하며 날짜를 정하여 상소를 올릴 때 참여하겠다고 하면서 113명이 연명하여 이 통문을 작성하였다.

④번 문서는 2년이 지난 1826년에 성균관에서 보내 온 답통이다. 이 통문에서도 성균관 장의와 유사는 김득연의 충절이 수백년 동안 드러나지 않고 있음을 안타까워하면서 공의가 없을 수 없으니 반드시 국왕에게 호소하여 천양(闡揚) 받기를 바란다고 말하고 있다.

|

문서 번호 |

자료명 |

발급 |

수취 |

|||

|

① |

1824년 갈봉(葛峯) 김득연(金得硏) 포장(襃獎) 관련 성균관(成均館) 통문(通文) |

성균관 |

영남유림 |

|||

|

② |

1824년 갈봉(葛峯) 김득연(金得硏) 포장(襃獎) 관련 도산서원(陶山書院) 통문(通文) |

도산서원 |

주계서원 |

|||

|

③ |

1824년 갈봉(葛峯) 김득연(金得硏) 포장(襃獎) 관련 병산서원(屛山書院) 통문(通文) |

병산서원 |

|

|||

|

④ |

1826년 갈봉(葛峯) 김득연(金得硏) 포장(襃獎) 관련 성균관(成均館) 통문(通文) |

성균관 |

영남유림 |

|||

1차 작성자 : 명경일