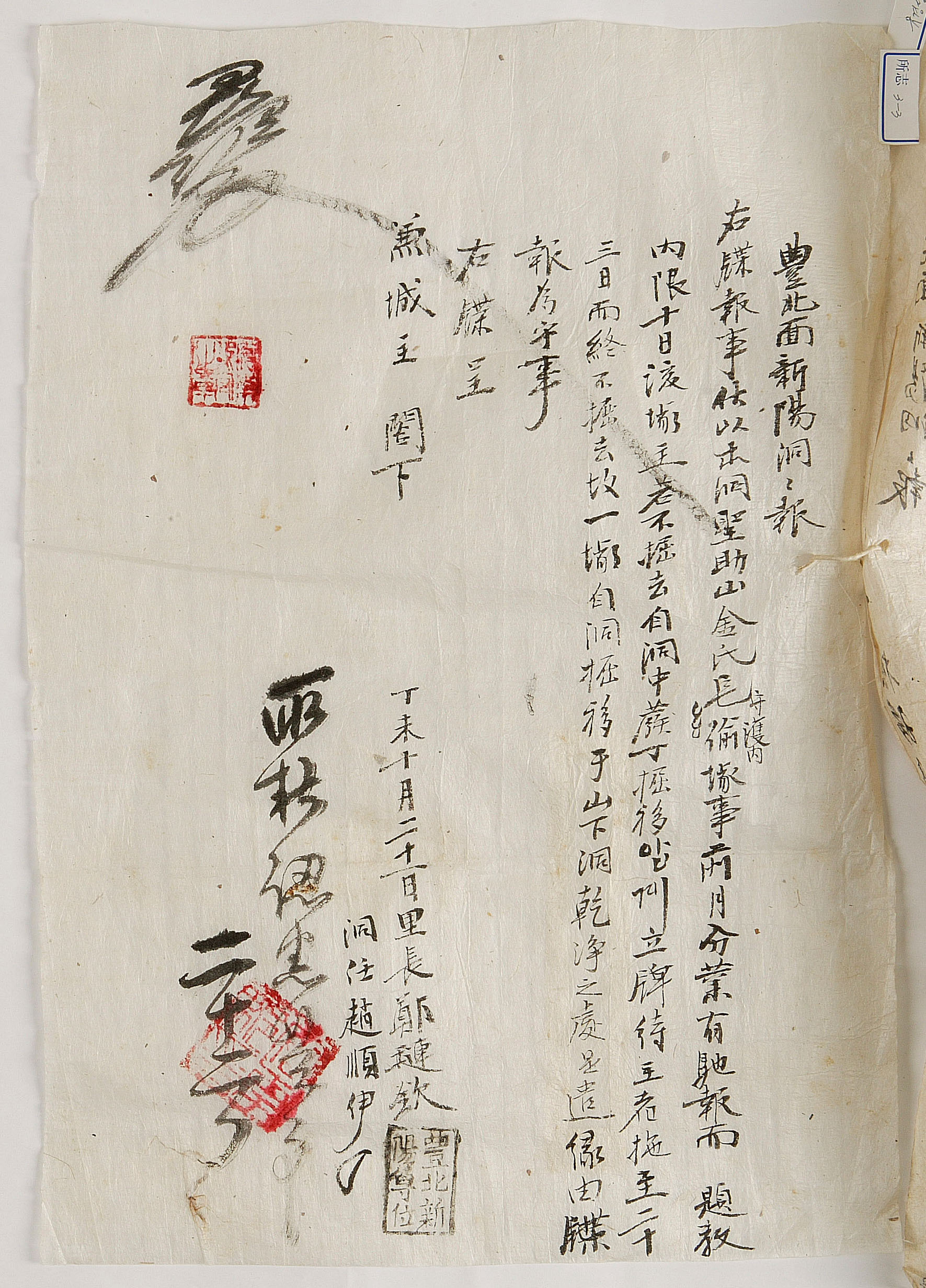

1907년 10월 21일, 풍북면신양동 이장과 동임이 김창섭 선조 무덤 근처에 투장한 무덤을 이장하고 그 내용을 안동군수에게 보고한 문서

[내용 및 특징]

1907년(純宗 1) 10월 21일에 豊北面新陽洞 里長 鄭璉欽과 洞任 趙順伊가 安東郡守에게 보고한 牒呈으로, 豊北面五美洞에 사는 전 參奉金昌燮 외 7인이 안동군에 올린 所志에 대한 두 번째 결과물이다. 김창섭 등이 풍북면聖助洞 선산 근처에 투장한 2기의 분묘에 대한 처리를 안동군에 요청하여 9월 24일에 안동군에서는 투장묘 주변의 圖形을 그려오라는 題音을 내리고 27일에는 투장자가 이장하기를 기다리다가 10일이 지나도록 이장하지 않으면 마을에서 장정을 동원해 이장하고 내용을 보고하라는 題音을 내렸다. 이 문서는 그에 대한 이행 사실을 보고한 것이다.

이장과 동임은 9월 25일에 김창섭 등이 요청한 투장묘건을 조사하기 위해 투장묘 주변을 그린 圖形紙와 步數를 계산한 노끈을 보고하고, 이번에 안동군의 명에 따라 투장묘 주변에 牌를 세우고 투장자를 기다렸지만 23일 지나도록 파가지 않아 마을에서 산 아래 동네의 건조하고 정결한 곳에 옮겨 묻었다고 보고한 것이다. 도형은 공정한 판결을 위해 작성된 분쟁지의 山圖를 말하며, 여기에는 墳山의 主脈 흐름과 분묘들 간의 원근 步數를 조사하여 대체적인 윤곽을 그리는 것이 일반적이다. 보수를 계산한 노끈은 김창섭이 소지에서 말한 것처럼 투장묘와의 거리가 가까운지 여부를 조사함으로써 공정성을 확보하기 위한 것이다. 이에 대해 안동군에서는 22일에 보고한 내용을 통해 어떻게 처리했는지 전말을 다 알겠다는 제음을 내렸다. 이로써 김창섭 등이 요구한 투장묘 이전은 한 달만에 마무리되었다.

첩정은 하급관청에서 상급관청에 올리는 문서로서, 馳報․牒報․相考․上送 등의 내용을 갖고 있다. 『經國大典』에서는 중앙과 지방의 문서에 동등 이하에는 關을 사용하고 이상에는 牒呈을 사용하며 7품 이하는 帖을 사용한다고 하였으며, 첩정의 문서식을 규정해 놓았다. 甲午改革 이후 공문서에는 많은 변화가 있었지만 여전히 조선시대의 양식도 공존하여 과도기적인 모습을 띠고 있다. 지난달 25일의 첩정에는 이장 정연흠이 署押을 하였는데 여기에서는 “豊北新陽尊位”라 새겨진 장방형의 검은 색 도장을 찍었다.

신양리는 영가지에 의하면 '만운(晩雲) 서쪽 5리에 있으며 풍산현에서는 10리 떨어져 있다. 옛날에는 부곡(部曲)이 되었다가 지금은 촌리(村里)로 되고 본 현에 예속되었다.'고 적고 있다. 1895년 지방관제 개정에 의하여 안동군 풍북면에 편입되고 1914년 행정구역 폐합에 따라 성촌, 창촌, 단곡, 오치, 현애리의 일부를 병합하여 신양동이라 하였다. 1934년 행정구역 변경에 의하여 풍산면에 편입되었다가 현재에는 풍산읍에 속하고 신양 1리·2리·3리로 행정구역이 나누어져 있다.

『韓國法制史攷』, 朴秉濠, 法文社, 1983

『增補版 韓國古文書硏究』, 崔承熙, 지식산업사, 1989

朴盛鐘, 『古文書硏究』 22,한국고문서학회, 2003

『近代 公文書의 誕生』, 김건우, 소와당, 2008

최연숙