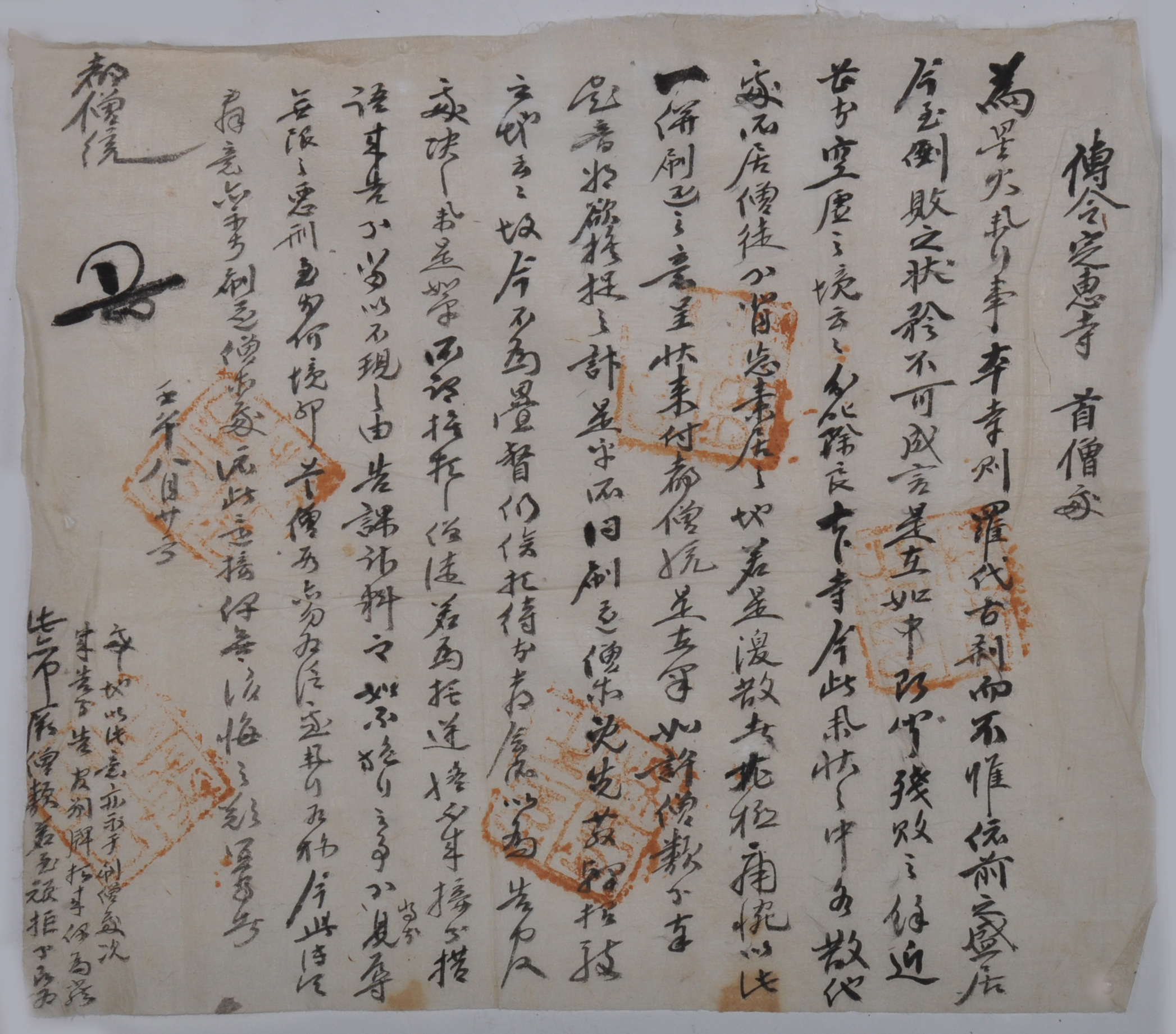

1822년 도승통(都僧統) 전령(傳令)

임오년 도승통이 정혜사 수승에게 가혹하게 승려들을 쇄환하지 말고 명령을 거부하는 자들은 관에 보고하여 처리하는 전령이다. 정혜사는 옥산서원의 속사로서 가혹한 잡역과 공물 등으로 승려들이 도망하여 사찰을 운영하기 어렵게 되었다. 그래서 다른 지역에 거주하는 승려들을 강제로 징집하였는데, 이들 승려의 반발을 도승통은 우려하였다. 이에 전령을 정혜사 수승에게 보내어 쇄환하는 승려들에게 보여서 관의 명령을 따르도록 하고, 그래도 거부하는 자들은 그 사유를 관에 보고하여 판결 받도록 했다. 아마도 완강히 거부하는 자들을 강제로 모집하여도 다시금 흩어질 것이므로 같은 일이 되풀이되는 것을 막기 위한 조처였다. 본 전령이 작성된 임오년은 1822년으로 추정된다. 『고왕록』에 의거하면 정혜사는 1834년에 화재로 소실되었으며, 『본사중수후여전치부』에 따르면 1780년에 쇠락한 정혜사를 사림들과 승려들이 함께 중건했지만, 수십 년 전과 동일하게 중건이후 일정한 수의 승려들이 거주하고 있었음이 확인된다. 한편, 본 전령이 발급되기 전 정혜사 수승이 경주부윤에게 하소연한 소지에는 사찰의 존립이유로 회재 이언적의 수필과 문집판각의 수호라는 점을 강조하였다. 당시 경주부윤인 이로(李潞)는 1821년 12월에 부임하여 1823년 4월까지 재임하였는데, 그는 부임이후 강상의 문란을 바로잡기 위하여 기강 확립에 주력하였다. 특히 1822년 기강을 세우는 방법으로 향약(鄕約)을 시행하고, 16명의 대표를 정하여 이것이 잘 시행되지 않을 시에는 그들에게 책임을 묻도록 하였다. 이에 사림들은 경주일대가 장차 변화하여 과거의 추로지향으로 변화할 것이라고 칭송하였다고 전한다. 그 연장선상에서 정혜사 수승의 요구는 부윤에게 선현의 유묵과 책판을 수호한다는 명분을 제공하였다. 그래서 본 전령에서 들어나듯이 도승통은 혼란을 우려하여 승려들의 쇄환에 반대하는 입장이었지만, 부윤의 강력한 의지에 따라서 승려들의 반발을 최소화하는 방법으로 그들의 쇄환을 추진하였던 것이다.

『조선후기 서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

『옥산서원지』, 영남대학교 민족문화연구소 편, 영남대학교 출판부, 1993

1차 작성자 : 이병훈, 2차 작성자 : 이수환