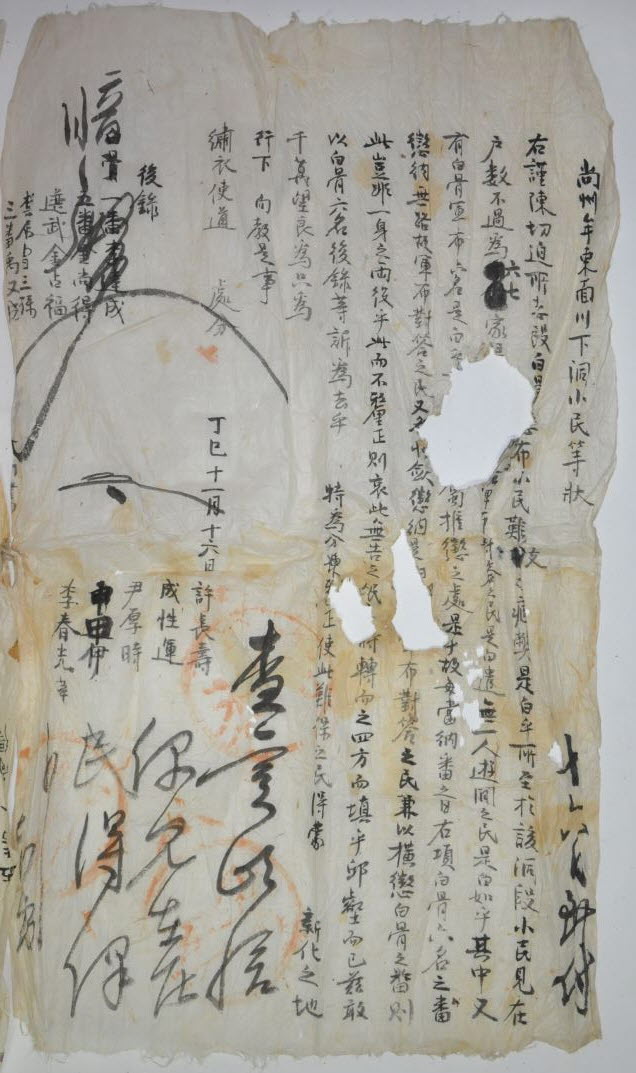

1857년 상주 모동면(牟東面) 천하동(川下洞) 소민(小民) 등장(等狀)

1857년 11월 16일에 상주 모동면 천하동에 사는 허장수 외 4인이 암행어사에게 백골군포의 징납을 막아달라고 올린 소지이다.

천하동에 살고 있는 백성들은 백골군포로 인해 어렵게 생활을 지탱하고 있었다. 이 동네에는 불과 6~7가구가 있는데 백골군포 명단에 6명이 있어서 그들에 대한 군포도 추징 당하고 있었다. 그렇기에 군포를 납부하는 일이 돌아올 때마다 6명의 백골군포도 번갈아 내야 하는데, 가난하여 징납할 방법이 없었다. 그런 이유로 각각의 집안에 백골군포를 번갈아 별개로 횡징하니 몸은 하나인데 역은 두 개인 것이었다. 그런데도 이를 바르게 고치지 않으니 애통하다고 했다. 이러한 사실을 사방에 전했지만 보고된 적이 없었다고 한다. 곤궁한 구렁텅이에 빠졌기에 이에 감히 백골이 된 6명의 이름을 뒤에 기록하여 하소연 하니 특별히 살피어서 이처럼 어려움에 빠진 백성들을 보호하여 새로운 변화를 입게 해주시면 천만 다행이겠다고 했다. 이 소지를 받은 암행어사는 판결문에서 실제를 조사하여 특별한 사정을 헤아려 책임을 면제해주고, 더하여 현재 있는 백성들을 보호하도록 하였다.

『조선후기 서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

『조선후기 문중서원 연구』, 이해준, 경인문화사, 2008

1차 작성자 : 이병훈, 2차 작성자 : 이수환