19세기 후반 慶尙道密陽의 退老洞에 정착한 李翊九가 洞民의 교화를 위해 실시한 退老洞約의 序文

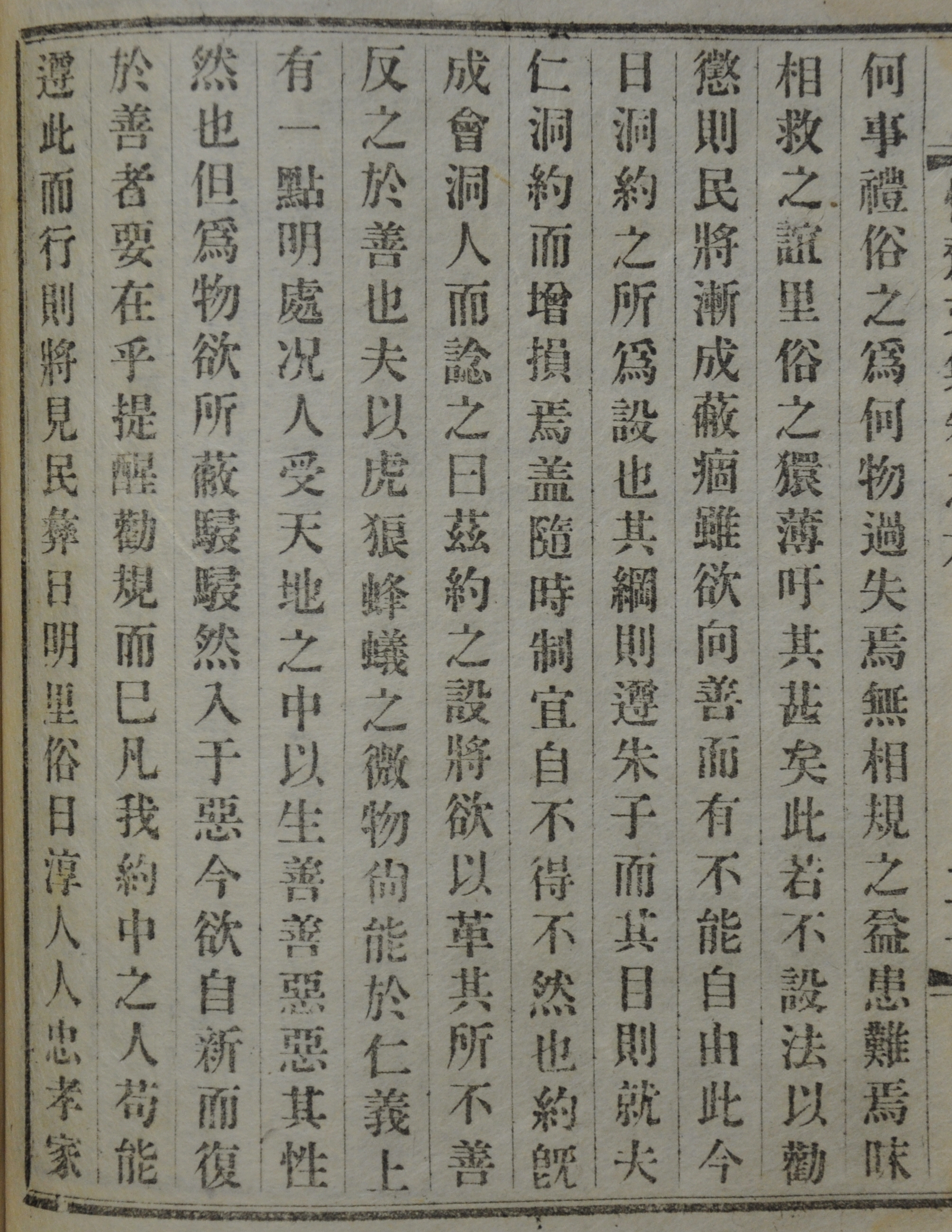

恒齋文集 卷之四恒齋文集 卷之六 退老洞約序恒齋文集 卷之六 十九

仁 : 序, 目錄, 卷1 詩

義 : 卷2 書, 卷3 雜著

禮 : 卷4 雜著, 卷5 雜著

智 : 卷6 雜著·序·記·跋, 卷7 箴·銘·上樑文·祝文·告由文·祭文

信 : 卷8 哀辭·誄文行狀, 卷9 附錄

[내용 및 특징]

退老洞은 지금의 慶尙南道密陽市府北面에 있는 마을로 1890년 驪州李氏의 한 派가 정착함으로써 集成村을 이루게 된 곳이다. 당시 여주이씨로 이 마을에 정착한 인물은 李翊九와 그의 형제들이었다. 이후 그의 族親과 행랑 붙이로 몇 가구가 이주해와 마을을 이루게 되었다고 하는데, 이익구가 이들을 대상으로 退老洞約을 결성하였다. 퇴로동약은 洞民의 敎化와 安集을 목적으로 실시되었는데, 사족 중심의 지배질서체제 하에 동민을 향약 조직으로 緊縛하려는 의도가 반영되어 있다.

이익구가 퇴로동약을 제정하고 작성한 서문에는 퇴로동 정착 경위와 향약을 시행하게 된 동기 및 바람이 언급되어 있다. 먼저 향약은 藍田呂氏鄕約에서부터 시작되어 朱子에 의해 增補되었으며 坊里의 풍속을 교화하기 위해 규약을 만들어 面約과 洞約의 형식으로 시행되어 왔다고 한다. 그리고 근래에는 百弗庵 崔興遠이 夫仁洞約을 실시하였는데, 藍田과 考亭의 것을 모방하여 損益을 가해 실시하니, 실효를 거두어 사람들이 孝悌를 敦行하고 農桑을 勸業하게 되어, 평소 이를 高山景行하여 條約을 만들어 坊里에서 시행하고자 했다고 나타나 있다. 즉 퇴로동약의 모범이 大邱夫仁洞에서 崔興遠이 실시했던 조선후기 대표적인 洞約인 夫仁洞約임을 알 수 있다.

다음에는 퇴로동 정착과 동약 실시 과정이 나타나 있다. 庚寅年, 즉 1890년에 이익구는 같은 고을의 武陵에서 형제를 이끌고 퇴로동으로 거처를 옮겼으며, 그 뒤 族親으로 뒤 따라 온 집이 약간, 행랑붙이나 이웃해 지내던 사람이 와서 의지한 집이 약간으로 몇 년 사이에 마을을 이루었다고 한다. 그리고 이들을 이끌고 거느리는 방도에는 비록 손색이 있지만, 같은 마을 사람으로 서로 친하게 사귀어서 不善으로 비롯하지 말 것을 당부했다고 한다. 이익구를 중심으로 퇴로동이 형성되었음을 알 수 있으며, 1890년대에 동약 제정이 이루어졌음이 나타난다.

그러나 흉년이 든 이후로 인심이 각박해졌다고 한다. 흉년이 든 뒤로 사람들은 廉恥에 풀만 우거지고 道器가 산만해져서 德業이 무엇인지 모르고 禮俗이 무슨 물건이 모르게 되어, 자기 잘못은 당연한 것으로 여기고 남의 患亂은 심상하게 쳐다보아서 인심의 경박함이 심해졌음을 탄식하고 있다. 그래서 이럴 때 만약 법을 베풀어 勸懲하지 않으면 장차 백성에게 점점 고질이 되어서 善을 向하고자 해도 불가능한 지경에 이를 것이라며, 이러한 까닭에 동약을 설치하게 되었다고 한다. 이때 만들어진 동약의 大綱은 朱子를 준수하였고, 細目은 夫仁洞約을 취해 더하고 줄인 것이라고 밝히고 있다. 이어 虎狼과 蜂蟻의 仁義에 비유하며, 善을 좋아하고 惡을 싫어하는 것이 사람의 性이니 이 約規를 잘 遵守하고 서로 권하여, 民彝가 밝아지고 里俗이 순박해지기를 바라며 서문을 마치고 있다.

한편, 이익구의 문집인 『恒齋集』 雜著에는 이때 제정되었던 「退老洞約」의 제 조항이 기재되어 있어 퇴로동약의 구체적인 성격을 살펴 볼 수 있게 해준다.

[자료적 가치]

19세기 후반 동약 시행의 추이를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 洞里를 단위로 시행되는 동약에는 시행주체인 사족들뿐만 아니라 해당 동리에 거주하는 하층민들도 참여하였는데, 향약 규범을 바탕으로 民들을 사족 중심의 지배질서 체제에 긴박하려는 의도가 반영되었기 때문이다. 즉 동약 조직을 이용하여 民들의 생산력 증대와 상호 간 扶助를 장려함으로써 이들을 安集시켜, 사족들의 재지적 기반을 확고히 하려 했던 것이다. 한편, 退老洞約은 18세기 鄕約 시행의 모범이 된 夫仁洞約을 모범으로 했다는 점이 주목된다.

『驪州世稿 恒齋集』, 李翊九, 正進文化社, 1977

『民族文化論叢』2·3, 정진영, 영남대학교 민족문화연구소, 1982

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『退老里誌』, 李佑成 編, 정진문화사, 2003

李愼成, 사단법인 퇴계학부산연구원, 2007

이광우