[내용 및 특징]

退老洞은 지금의 慶尙南道密陽市府北面退老里로, 1890년 李翊九를 비롯한 그의 형제들이 정착함으로써 형성된 洞里이다. 퇴로동에 정착한 이익구는 民들의 安集과 鄕村 교화를 위해 退老洞約을 제정하였다. 그의 문집인 『恒齋集』에 수록된 「退老洞約序」에 따르면, 본 동약은 呂氏鄕約과 朱子增損鄕約을 모방하고 大邱에서 崔興遠이 시행했던 夫仁洞約을 참작하여 만들었다고 나타나 있다. 퇴로동약은 呂氏와 朱子의 향약, 그리고 부인동규를 基底로 하되, 뒷부분에는 「事目」과 「本里便宜」 조항을 덧붙여 퇴로동의 환경과 당시 실정에 맞는 조항들을 제정해 놓았다.

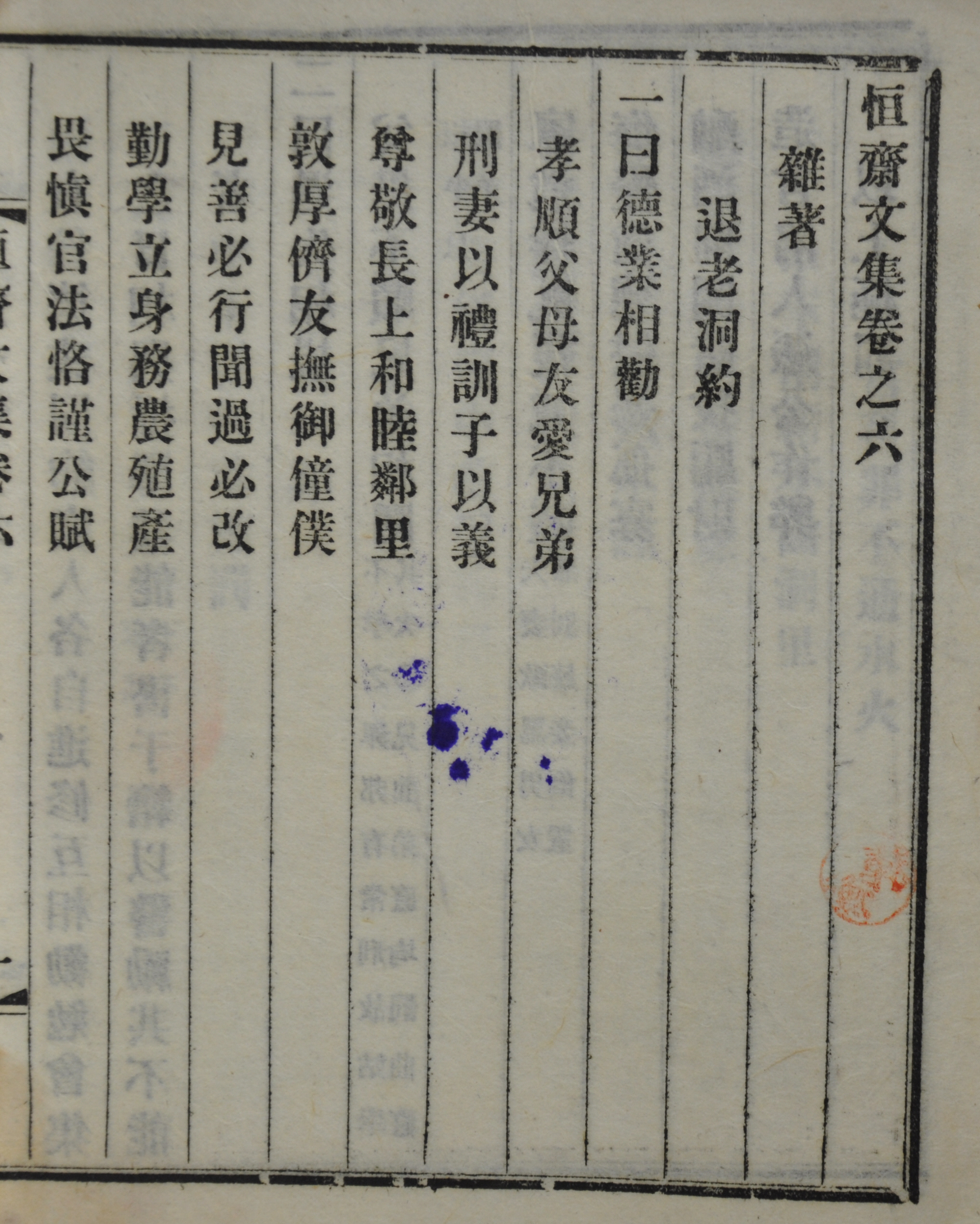

먼저 退老洞約은 鄕約의 四大綱領을 쫒아 ‘德業相勸’, ‘過失相規’, ‘禮俗相交’, ‘患難相救’의 네 강령으로 나뉘어져 있으며, 부인동약을 바탕으로 한 세부 규범들이 나열되어 있다.

첫 번째 德業相勸의 세부조항은 부모에게 孝順하고 형제간에 友愛로울 것, 아내는 禮로써 다스리고 자식은 義로써 가르칠 것, 어른을 존경하고 이웃끼리는 화목할 것, 동무와 벗과는 敦厚하고 童僕은 撫御할 것, 善을 보면 반드시 행하고 허물을 들으면 반드시 고칠 것, 학문에 힘써 立身하고 농사에 힘써 殖産할 것, 官法을 畏愼하고 貢賦를 恪勤할 것으로 모두 7개 조항이다.

이상 德業相勸 조항에 대해서는 洞約의 사람들이 각기 進修하고 서로 勸勉해야 되는 것이므로, 會集하는 날에 서로 잘한 자를 추천하여 籍에 기록하고 그렇지 않은 자는 警勵한다고 나타나 있다.

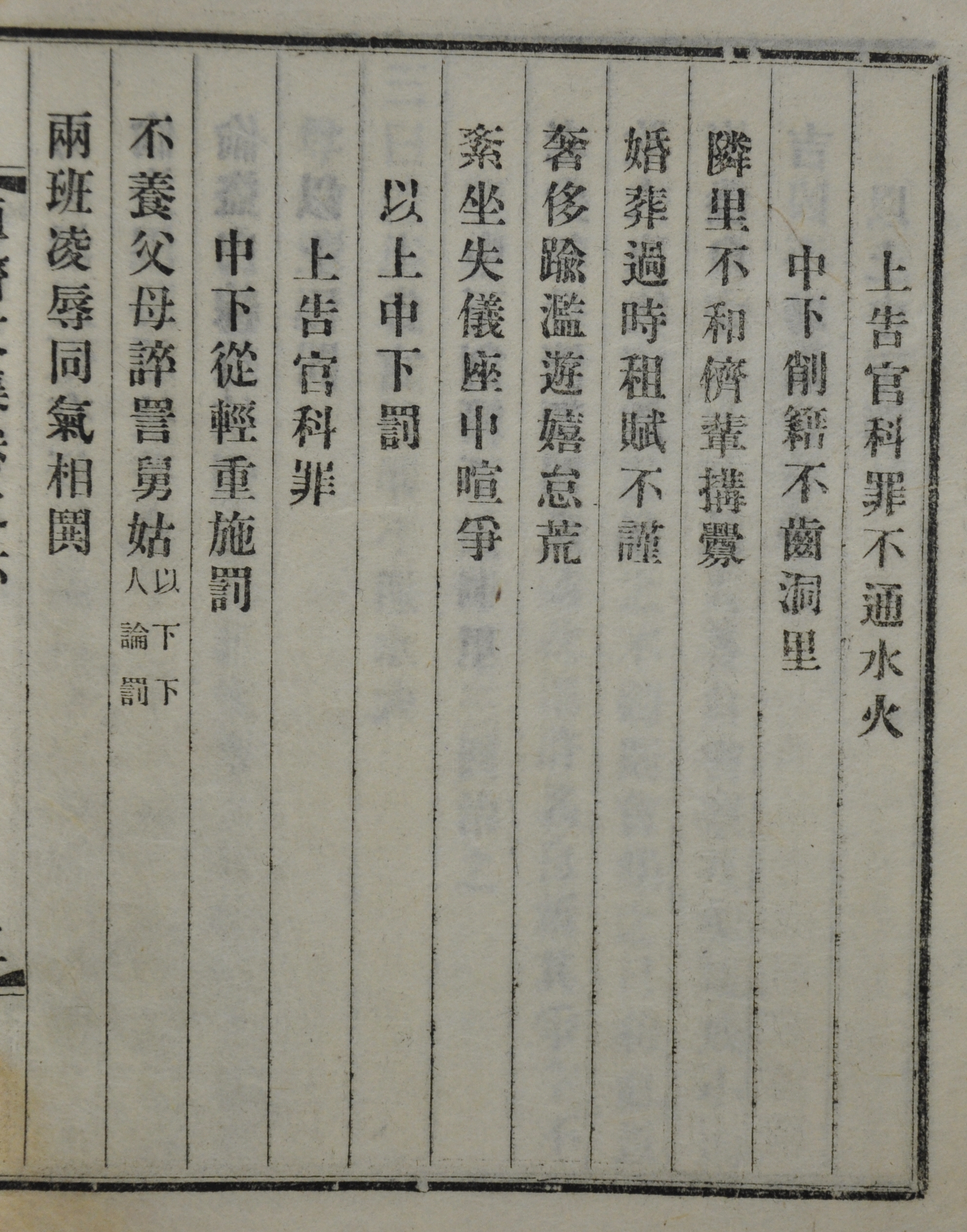

두 번째 過失相規에는 上人과 下人에 따라 각 과실을 極罰과 中下罰로 나누고 처벌 조항을 명시해 놓았다. 먼저 上人을 극벌로 다스리는 죄로는 부모에게 不順하고 형제끼리 相鬪하는 경우(불효의 죄는 나라에 일정한 형벌이 있으며, 시어미를 받드는 것은 그 다음이다. 형이 잘못하고 동생이 옳으면 균등하게 벌을 주고, 잘못과 옳음이 같으면 동생만 벌을 준다.), 가정의 도리를 悖亂케 하고 친척끼리 不睦한 경우(부부가 서로 때리고 욕하는 경우, 남녀의 구별이 없는 경우, 嫡妾이 倒置된 경우), 齒德자를 侮慢하고 孤寡를 侵暴한 경우, 술주정을 부리고 싸우거나 노름을 하며 다른 사람의 재물을 속여서 빼앗는 경우, 헛된 말을 날조하여 남을 죄과에 빠뜨리거나 관가의 임무를 맡아서 공사를 빙자하여 민폐를 만드는 경우를 나열해 놓았다. 이 경우의 처벌 규정은 관청에 보고하여 科罪케 한 뒤 이웃 간의 교류를 끊으며, 그 죄의 정도가 中下이면 削籍하여 洞里에서 어울리지 못하게 하는 것이다.

上人을 中下罰로 다스리는 것으로는 이웃끼리 不和하고 儕輩끼리 말썽을 부리는 경우, 혼례와 장례의 때를 놓치거나 조세의 납부가 불성실한 경우, 사치가 지나치고 놀고 즐김이 怠荒한 경우, 질서 없이 앉아 예의를 잃거나 여럿이 앉은자리에서 지껄이고 다투는 경우가 있다. 이들 역시 관청에 보고하여 科罪케 한 뒤 이웃 간의 교류를 끊으며, 그 죄의 경중에 따라 처벌한다고 되어 있다.

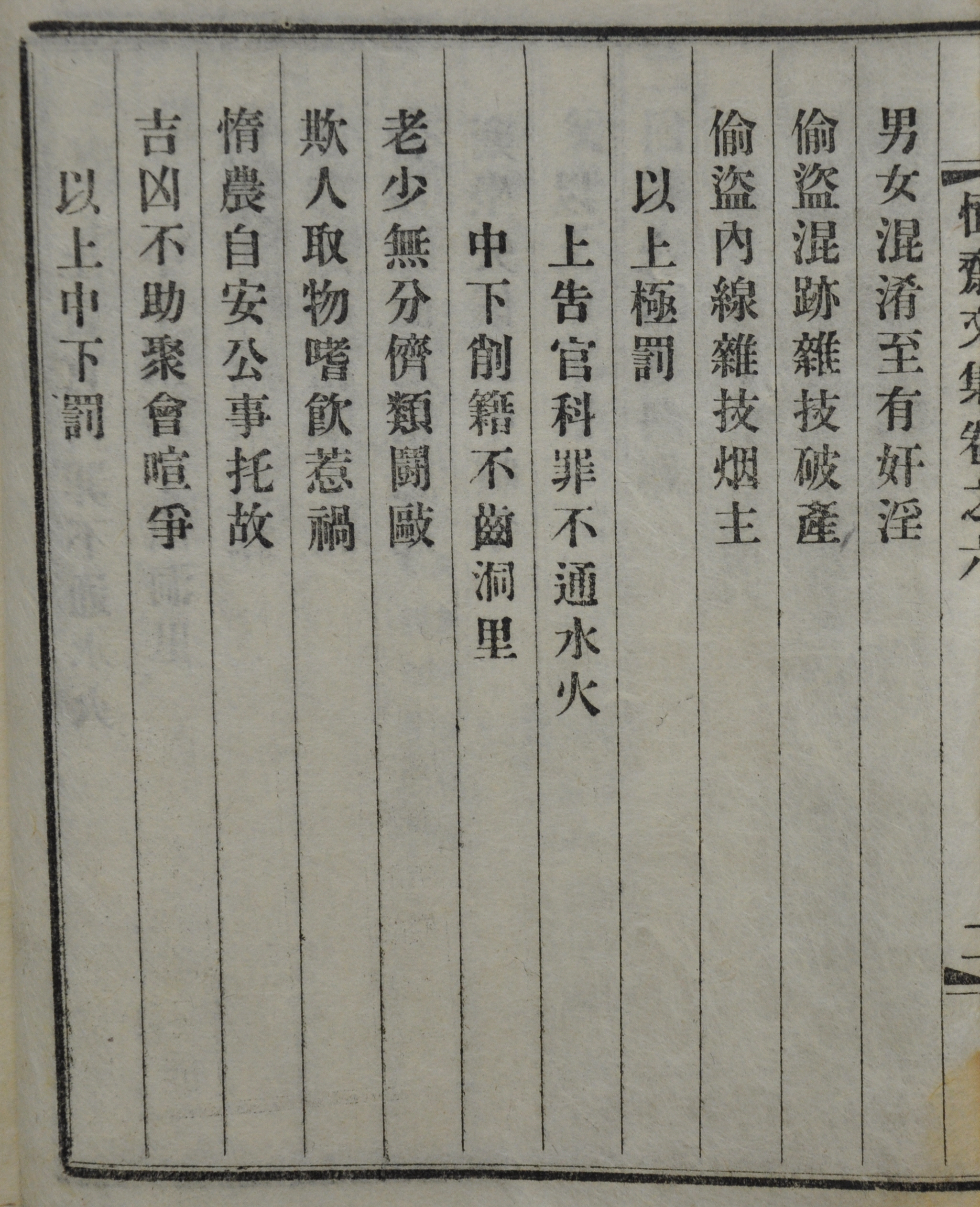

이어 下人을 극벌로 다스리는 것으로는 부모를 모시지 않거나 시아버지와 시어머니에게 욕하는 경우, 兩班을 능욕하거나 同氣끼리 다투는 경우, 남녀가 뒤섞이어 奸淫을 저지르는 경우, 혼란을 틈타 도둑질을 하거나 雜技에 빠져 破産하는 경우, 內線을 偸盜하고 雜技를 부려 負役에서 빠지는 경우가 해당된다. 下人을 中下罰로 다스리는 죄로는 老少의 분별이 없고 儕類끼리 싸우는 경우, 남을 속여 재물을 취하거나 술에 취해 禍를 일으키는 경우, 농사를 게을리 하고 公事에는 핑계를 대며 빠지는 경우가 해당된다. 하인이 極罰과 中下罰을 저질렀을 경우의 처벌 규정은 상인과 동일하다.

이상 過失相規 조항에 대해서는 洞約의 사람들이 각자 성찰하고 서로 경계하는데, 잘못이 작으면 조용히 타이르고 잘못이 크면 크게 나무라며, 만약 듣지 아니하면 會集하는 날에 約直이 의리로써 회유하여 사과케 한 다음 스스로 고치게 하되, 爭卞을 일으키고 불복하는 자는 官司에 고하여 上中下 三罰로 나누어 다스린다고 나타나 있다.

세 번째 禮俗相交는 나이에 따른 등급의 구분, 찾아가 문안할 때 인사하는 절차, 청하여 대접할 때 맞고 보내는 예절, 경조사에 贈遺하는 방식으로 나뉘어져 있다. 그 내용은 다음과 같다.

나이에 따른 다섯 등급. 자기보다 나이가 20세 이상 많아 父事하는 자를 尊者라 한다. 자기보다 나이가 10세 이상 많아서 兄事하는 자를 長者라 한다. 나이 차이가 아래위 10년 미만인 자를 嫡者라 하되 나이가 많은 자를 稍長이라 하고 나이가 적은 자를 稍少라 한다. 자기보다 10년 이상 적은 자는 少者라 한다. 자기보다 20년 이상 적은 자는 幼者로 한다.

찾아가 문안할 때 인사하는 절차. 모든 少者와 幼者가 尊者와 長者에게 설, 동지, 사계절의 첫 번째 달 초하룻날에 辭見하거나 賀謝하는 것은 모두 禮見이 되며, 이 밖에 문안드리거나, 의심나는 것을 물어보고 일을 여쭙는 것과 초청에 나아가는 것은 모두 燕見이 된다. 존자나 장자를 길에서 만났을 경우, 다 같이 걸어가고 있으면 종종걸음으로 달려가서 존자나 장자에게 읍한다. 존자나 장자가 지나가기를 기다렸다가 읍하고 나서 길을 간다. 양쪽이 모두 말을 탔으면 읍하고 나서 길을 간다. 저쪽이 걸어오다가 미처 피하지 못하였으면 말에서 내려서 읍하고 지나간다.

청하여 대접할 때 맞고 보내는 예절. 무릇 존자나 장자를 청하여 음식을 대접하고자 할 때는 반드시 직접 가서 청하며, 敵者를 초청할 때는 편지로 하며, 少者를 부를 때는 回文으로 한다. 무릇 모임에 나온 자가 모두 마을 사람이면 나이 순서대로 앉는데, 異爵者가 앉아 있으면 비록 마을 사람이라도 나이대로 하지 않는다. 만약 특별히 초청한 손님이라면 맞이할 손님이든 배웅할 손님이든 모두 특별히 초청한 손님을 上客으로 모신다. 혼례에서는 姻家가 上客이 된다. 멀리 떠나거나 갔다가 돌아오는 자가 있을 때는 이들을 전송하고 환영한다.

경조사에 贈遺하는 방식. 同約에 吉事가 있으면 경축하고, 凶事가 있으면 조문하는데 每家마다 家長 1인과 約員이 함께 간다. 무릇 慶禮에는 賀壽, 生子, 登第, 進官과 같은 종류가 있으니 모두 축하하며 禮를 베푸는 자에게는 물자를 보태어 준다. 昏禮는 비록 축하하지 않는다고 하나, 아내를 얻은 자는 축하한다 했으니, 다만 물건으로 손님을 치르는 비용을 도와준다.

이상 禮俗相交의 일은 約直이 이를 주도한다. 만약 約規대로 하지 않는 자가 있으면 約正에게 알리고 벌을 준 다음 籍에 기록한다고 나타나 있다.

네 번째 患難相救는 수재나 화재를 당했을 때의 救濟, 도적의 경비, 질병이 있을 때의 診問, 喪事 때의 弔賻, 무고한 일의 伸雪이 있다. 그 내용은 다음과 같다.

수재나 화재를 당했을 때의 救濟. 작은 경우에는 사람을 보내어 도와주고, 심한 경우에는 직접 가되, 많은 사람들을 데리고 가서 도와주고 吊問한다. 불이 나서 집이 다 타버렸으면 여럿이 의논하여 이엉과 재목을 모으되, 役丁을 보내어 집짓는 일을 돕게 한다.

도적의 경비. 가까운 자는 扞禦에 힘을 모으고, 힘이 있는 자는 官司에 알린다.

질병이 있을 때의 診問. 작은 경우에는 사람을 보내어 문병하고, 심하면 의사와 약을 구해 준다. 질병을 고칠 비용이 없는 자는 의논을 모아 契物을 덜어 도와준다. 만약 돌림병이 들어 농사를 지을 사람이 없으면, 約中 上下에서 農軍을 各出하여 씨 뿌리고, 밭 갈고, 김 메고, 수확하는 것을 도와준다.

喪事 때의 弔賻. 約中에 喪事가 있으면 上下가 齊會해서 弔問하며, 護喪有司 1員과 副任(年少하고 明敏한 者)으로 정한다. 初喪葬 때 副任 2명은 喪家에서 가까우면 별도로 設所하고 거행한다. 각기 役夫 1명을 내어 擔轝하거나 造墓한다. 下人의 喪事이면 約中에서 齊會하여 弔問 하고, 下有司 2人으로 護喪한다. 매해 10월에는 每戶마다 空石 1葉을 내어 별도로 藏置하고, 喪事가 생기면 적당한 양을 헤아려 내어 준다.

무고한 일의 伸雪. 남의 모함으로 인해 과실이나 악을 덮어쓰고 스스로 伸雪하지 못하는 자가 있을 경우, 官府에 알려야 할 만한 것이면 그를 위하여 말해주고, 해명해 줄 만한 方略이 있으면 해명해 준다.

이상 患難相恤은 환난에 서로 구제해 주는 일들이다. 구제해 주어야 할 사람이 있으면, 그 집에서 約正에게 알리고 約正이 直月에게 令하여 두루 알리며, 적당하게 헤아려 구제해 준다. 모든 同約者는 器用과 夫馬를 서로 빌려주되, 만약 급하지 않은 용도와 불필요한 경우에는 빌려줄 필요가 없다. 빌려줄 만한데도 빌려주지 않거나 기한이 넘도록 반환하지 않으며 파손한 경우에는 約令을 범한 과실과 동일하게 논하여 籍에 기록한다. 그리고 능하게 이런 일을 하는 자가 있으면 또한 그 선행을 籍에 기록한다고 나타나 있다.

呂氏鄕約의 四大綱領을 강령으로 한 退老洞約의 세부 규범 다음에는 事目이라는 이름으로 제 규정이 기재되어 있다. 그리고 事目에는 本里便宜가 附記되어 있다. 事目 이하의 대략적인 내용은 다음과 같다.

一, 約中에서 德望이 있는 자 1員을 洞約正으로 추대하고 勤敏한자 1人을 約直으로 삼는다. 下人 중에 愿勤한자 1인을 里正으로 삼으며, 饒實淸勤한자 1인을 典財로 삼는다.

一, 매년 정월 15일(有故시에는 20일) 約直이 洞人을 한 곳에 모아 上聽과 下廳에 각기 나이대로 坐定시킨 다음 문자를 아는 한사람으로 하여금 洞約을 소리 내어 잃게 해서 듣지 못하는 사람이 없게 한다. 그리고 술을 내어 예에 따라 2~3회 獻酬하고 罷한다. 7월 15일에도 똑같이 한다.

一, 옛날 鄕法에 의거하여 무거운 죄를 저지른 자는 官司에 보고하고, 가벼운 죄를 저지른 자는 笞나 贖의 벌을 가한다.

一, 사람을 논하는데 너무 심하게 하지 말고, 또 스스로 새롭게 하는 길을 열어 두어야 하며, 約法하기 이전의 일은 追論하지 않는다.

一, 約中에 선행이 있는 자를 기록하는데, 기록이 3회에 이르면 장려하여 論賞하고 악행이 있는 자도 기록하는데 3회 기록되면 官에 알려 論罰한다.

一, 本里에서 피해가 가장 큰 것은 가뭄으로, 해마다 이로 인해 흉년이 들고 한다. 자주 論報를 하였으나 有名無實하여 公稅의 납부에 있어 미리 區處할 것이 없다. 지금 契物 약간의 명목이 있으니 먼저 그것으로 쓰고, 지금부터 約中人이 힘을 모아 公稅의 납부 기한을 넘기는 것을 벗어나도록 한다. 나머지 節目은 契物이 넉넉해지기를 기다렸다가 논하여 정한다.

아래부터는 本里便宜이다.

一, 契物이 이루어지기 전에는 貧民과 窮戶가 常年의 수확을 거두어도, 私債의 長利를 가지고 있어 稅料가 전무한 상태이다. 지금부터 半租時 結價租를 모아 한 곳에 저장해 놓고 出秩을 기다린 후에 힘을 합쳐 舂作해서 기한을 나누어 納上한다.

一, 鰥寡孤獨과 지극히 가난한 戶는 가히 불쌍히 여기는 바인데, 춘궁기에 혹 上戶의 幾斗幾升의 調給이 있으면 끝내 이루지 못한다. 올 봄에 1, 2등 戶에서 錢穀 약간을 각기 내어 恤賓契의 資本으로 삼으며, 만약 洞內에 力役의 일이 있으면(돌이나 목재를 운반하는 일), 上, 中, 下戶에서 품삯을 받아 添補한다.

一, 本里의 樵政은 극도로 어려워 上戶가 비록 약간의 禁養을 해도 奸貪한 民들이 수시로 몰래 베어 가는 실정이니 어찌 발가벗지 않은 곳이 있겠는가? 하물며 松楸의 濫伐은 朝家의 禁令이 있는 것이다. 지금부터 約中人은 비록 山直이 아니더라도 서로 禁護하여, 만약 수차례 犯斫하는 자가 있으면 官에 알려 물리게 한다. 薪草와 落葉과 같은 것은 洞中人이 이를 공유하는 것을 허락한다.

一, 매년 상부로부터 식목의 令이 있다. 지금부터 約中人인 가운데 땅이 있는 자는 착실하게 심고 가꾸며, 땅이 없는 자는 시냇가와 산 옆 空地에 편한 것을 따라 씨를 뿌려 가꾼다. 만약 뿌리 채 가지를 뽑거나 소를 놓아 훼손하는 자가 있으면, 훼손한 것을 물리게 한다.

一, 근래에 匪徒가 猖獗하여 대낮 또는 심야에 총을 쏘거나 칼을 휘두르면서 人家에 침입한 후 협박하고 위협하여 자신들의 욕구를 채우고 가버리는 일이 행해지고 있다. 그때 비록 洞人이 있어도 모두 槍砲에 겁을 먹고 감히 앞에 나아가 막지 못하고 있으니, 대개 匪類에 의해 목숨을 잃을까 걱정하는 형세이기 때문이다. 그러나 洞里의 사람들은 患을 함께하는 의리가 있으니, 지금부터 이웃고을에 일이 생기면 각기 몰래 창과 몽둥이를 휴대하고 모인다. 혹 말로써 勸解하거나, 혹 장차 싸우겠다는 모습을 보이면 적들도 그만 둘 것이다. 내가 本洞에 3년이 지나도록 살았는데 壬辰年에 비로서 적들의 움직임이 있었다. 이로 인해 大項, 月山, 佳山 등의 洞里에 있는 여러 친구 및 頭民들과 더불어 某所에서 約會를 열어 적들을 방어하는 事目을 만들고, 七洞條約이라 이름붙이는 것으로 논의가 되었으나 끝내 이루지 못하였다. 만약 賊勢가 더욱 심해져 혹 官府애서 令을 내려 이웃 마을과 協議하게 된다면 가히 거행 할 수 있는 까닭에 왼쪽에 그 條約을 열거한다.

一, 各洞의 戶丁은 五家作統하며, 5인으로 伍를 이룬다. 伍에는 伍長 1인을 둔다. 혹 2伍로 列을 이루면 列마다 伍長 1인을 둔다. 해당 伍列에서 伍長은 團束하고 聚齊해서, 감히 위반하여 어김이 없도록 한다.

一, 每人마다 각자 鐵槍과 竹槍, 혹 銃砲를 갖춘다. 每戶마다 각기 횃불 한두 개를 갖추며, 매월 한 차례 모여서 점검한다.

一, 豫備洞角 3~4件은 동내에 나누어 둔다. 만약 한 곳에서 도적이 일어난다면 洞角을 어지럽게 불고, 四邊에서 應唱하여 창을 끌고 烽火를 들고 속히 구원하러 온다. 만약 깊은 잠이 들어 있다면 각 伍長이 흔들어 깨워 時刻에 遲誤가 없도록 한다.

一, 먼 외지의 고을에서 만약 적들의 일어남이 생긴다면, 해당 洞의 伍를 헤아려 3番으로 나누어 聚會하여 경계를 서게 함으로써 자연히 應卒을 편하게 한다.

一, 洞의 勢가 작고 賊의 勢가 盛하면 반드시 이웃 마을의 도움을 받는다. 七洞이 회의한 것은 비단 患難相救뿐만 아니라 스스로 고장을 지키기 위해서였다. 지금부터 마음과 힘을 합쳐 상호 간에 救應해야 할 것이다. 만약 한 곳에 도적이 일어나면 먼저 건장한 장정을 뽑아 吹角 또는 擧火의 신호로 부근의 洞內에 빨리 알린다. 신호를 받으면 한편으로는 빨리 구원하러 가고, 다른 한편으로는 사람을 뽑아 좀 더 먼 동내에 빨리 알려, 차례로 구원하러 오는데 시각을 遲誤함이 없도록 한다.

一, 이웃 마을을 구원하러 가는 장정은 각기 해당 마을의 戶丁을 헤아려 그 절반이 구원하러 가게 한다. 그리고 나머지는 要路를 차단하고 지켜, 적들이 掩襲하는 것을 막는다.

一, 要路를 차단할 때에는 창과 몽둥이뿐만 아니라 몸을 숨길 藁篅같은 것(俗名에 網駄라고 한다)이 필요하다. 鵝卵石을 가득 채워 어깨위에 지고 있다가 적들이 나타났을 때, 적들에게 어지럽게 던진다면 반드시 舍臟하고 도망칠 것이다. 도망친 적들에게 빼앗은 물건은 본 주인에게 돌려줄 필요는 없다. 본 주인은 이미 이 물건을 읽어버렸으니 돌려주는 것은 불필요하다. 길을 차단한 자들이 나누어 가진다.(이와 같이 한다면 民에게 재물의 이득이 생기기 때문에 반드시 힘을 써 도적을 잡으려 할 것이다)

一, 떠돌아다니는 거지와 客商 무리들이 왕래 할 때, 수상한 사람들이 있을 수 있으니 各洞에서는 몇 군데에 幕을 설치하여 엄하게 염탐한다.

一, 各洞 가운데 혹 奸人이 있어 도적들과 더불어 몰래 내통하거나, 혹 接主가 된 것이 드러나면 즉시 그의 집을 부수고 官에 알려 依律한다.

一, 七洞 외에 부근의 洞에서 같이 하기를 원한다면 함께 한다.

鄕里의 患難相救는 그 유래가 오래되었다. 평상시에 그러한즉 하물며 險世에는 오죽하겠는가? 險世에 스스로 지키는 것은 무리의 힘을 모아 서로 구제하는 것이니, 우리 七洞이 규합하여 約條를 만들어 外侮로부터 방어하는 것을 그만둘 수 있겠는가? 일찍이 元魏의 李崇은 兗州에 도적이 많음을 알고 村마다 令을 내려 하나의 樓를 세우게 하고, 樓마다 모두 북을 걸어 놓고 도적이 나타나면 이를 치게 하여, 이웃 村에서 이를 듣고 또 북을 치니, 두 번 세 번 하게 되면 얼마 지나지 않아 소리가 백리에 퍼져, 모든 사람들이 일어나니 險世를 지킬 수 있었고 도적을 잡지 않는 경우가 없었다. 그런 까닭에 여러 州에서 이를 본받아 신호하는 良法으로 삼았다. 지금 우리 七洞의 會約은 곧 이 遺意에 있다. 서로 간에 救護하는 것은 더욱 긴밀한 것이니, 만약 이를 따르고 행한다면 도적의 공격을 그만두게 하는 작은 도움이 될 것이다. 오직 원하건대 約中人은 마음과 뜻을 견고하게 定하여, 함께 條約에 의거해서 스스로 지킴을 도모한다면 다행일 것이다.

이상과 같이 퇴로동약은 향약의 四大綱領에 따른 세부 규범, 事目 6개조, 本里便宜 15개조로 이루어져 있다. 사대강령에 따른 세부 규범에서 가장 주목되는 점은 ‘過失相規’와 ‘患難相救’의 규범에 上人과 下人에 대한 규정을 구분하여 명시해 놓았다는 것이다. 이는 향약의 제 규정을 下人 통제의 명분으로 이용하기 위한 의도이다. 조선중기 이후 재지사족들은 성리학적 생활규범으로 이루어진 향약을 향촌지배의 통치이념으로 활용하였고, 洞約과 같이 洞里를 단위로 한 향약 조직에 下人을 포함시킴으로써 그들을 통제해 나갔던 것이다. 조선후기 영남지방에서 실시된 이러한 동약 중 가장 모범이 된 것은 崔興遠이 大邱夫仁洞에서 실시했던 夫仁洞約이다. 퇴로동약은 부인동약의 상당 부분을 모방하고 있음이 확인된다.

事目은 5개조는 퇴로동약의 운영과 관련된 기본 조항이다. 이 부분 역시 夫仁洞約의 제 조항에 나타난 주요 부분을 모방한 것으로 公稅에 대한 공동 대응이 주목된다. 事目 뒤에 부기된 15조의 本里便宜는 퇴로동의 자연적 환경과 時勢가 반영된 규정으로, 당시 퇴로동약 제정의 실질적인 목적과 운영상의 특징을 가장 명료하게 나타내는 조항이다. 여기서도 公稅에 대한 부분이 언급되어있다. 조선후기 대부분의 賦稅가 동리별로 부과되는 상황에서, 만약 民들이 세금을 납부하지 못하면 그 부담은 중소지주층을 형성하고 있던 사족들에게 전가될 수밖에 없었다. 하층민들의 생활이 안정되고, 사족들의 토지에 긴박되어 있어야지 그들의 경제적 지위가 유지될 수 있는 것이다. 이에 퇴로동약에서는 세금을 납부하지 못한 민들에게 대한 救恤 관련 조항을 마련하여, 이들이 流亡을 미연에 방지하려 했다.

구휼 관련 조항 다음에는 樵政이 언급되어 있다. 조선후기 사족들에게 있어서 가장 큰 관심사는 단연 山訟이었다. 특히 松楸의 濫伐을 처벌해달라는 부분은 매우 많은 비중을 차지한다. 先山으로서의 문제뿐만 아니라, 산림은 마을 주민들의 생활에 있어 중요한 자원의 공급처였다. 외부인의 濫伐에 대한 공동대응, 마을 주민들에게 山直에 대한 의무 부여, 기타 산림녹화와 관련된 조항을 동약으로 규정했다는 것은 다른 동약에서는 쉽게 발견할 수 없는 부분이다.

그리고 本里便宜에는 도적들에 대한 공동방어가 명시되어 있다. 이 부분은 本里便宜 15개 중 11개조를 차지할 만큼 비중이 높다. 그런데 여기에 나타난 도적은 다름 아닌 1890년대 초반 봉기했던 동학농민군이다. 사실 19세기 후반 全羅道에서 농민군이 봉기하자 사족들은 기존의 향약을 더욱 확고히 함과 동시에 民堡 조직을 결성하여, 그들의 사회적, 경제적 기반을 방어하려 했었다. 퇴로동약의 조항 가운데 東學이나 농민군이라는 명시는 없지만, 당시 시대적 배경과 사족들의 대응양상을 살펴보았을 때 방어의 대상이 동학농민군이었음을 쉽게 알 수 있다.

[자료적 가치]

조선후기 재지사족들의 향촌지배 동향을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 조선중기 이후 사족들은 성리학적 윤리 규범으로 이루어진 鄕約을 매개로, 자신들이 거주하는 각 洞里별로 洞約을 제정해 나갔다. 즉 성리학적 명분을 바탕으로 향촌지배를 주도하려 했던 것이다. 특히 동약에는 사족들뿐만 아니라 하층민들까지 참여시켜, 동약 조직으로 그들을 긴박하고 동약의 규범으로 그들을 통제해 나가려 했었다. 퇴로동약 역시 1890년 退老洞에 정착한 李翊九가 사족중심의 향촌지배질서를 확립하기 위해 결성한 것이다. 한편, 退老洞約의 本里便宜 조항에는 도적, 즉 東學農民軍이 공격해 왔을 때의 방어 방법이 나열되어 있어, 19세기 후반 東學에 대한 사족들의 대응 양상을 확인 할 수 있다.