18세기 후반 慶尙道密陽府 출신의 유학자 申國賓이 밀양부에서의 鄕約 실시를 위해 제정한 條目과 綱領

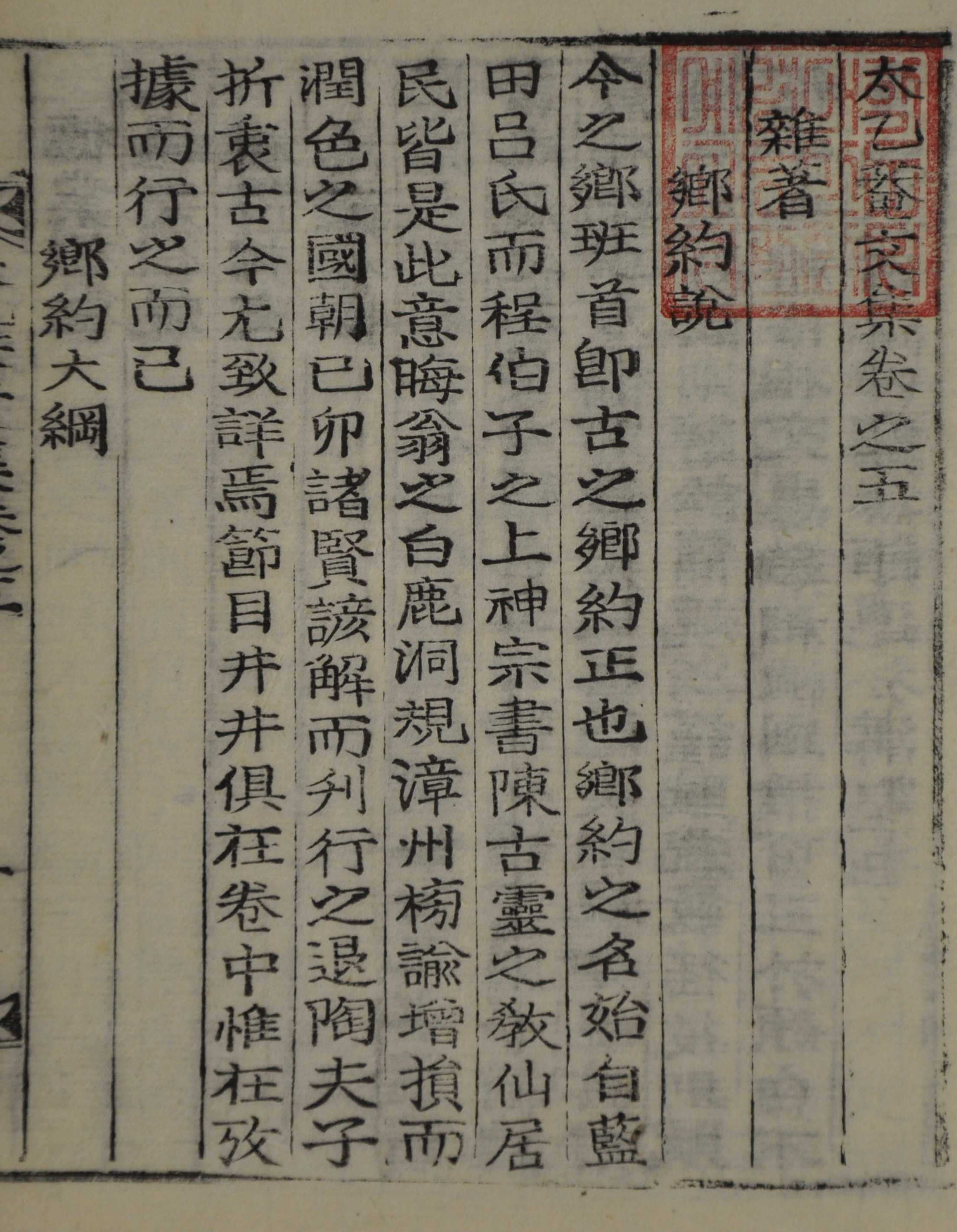

太乙菴文集太乙菴文集 卷之五 鄕約大綱太乙菴文集 卷之五 一

元 : 序, 目錄, 卷1 詩, 卷2 詩․詞歌․古賦

亨 : 卷3 疏․策, 卷4 書

利 : 卷5 雜著․記․跋․頌․呈文․祝文, 卷6 祭文․誄辭․墓碣銘․遺事

貞 : 卷7 附錄, 卷8 附錄

[내용 및 특징]

조선중기 이래 재지사족들은 鄕約을 留鄕所의 운영규정인 鄕規와 접목시켜 고을 단위의 시행을 도모하였다. 즉 성리학적 윤리규범인 향약을 바탕으로 그들 중심의 향촌지배질서 확립에 대한 명분을 제공받으려 했던 것이다. 이와 관련하여 慶尙道密陽府에서도 鄕約이 접목된 鄕規가 조선중기 이래 밀양의 재지사족들에 의해 운영되었었다. 하지만 17세기 중반 이후 사족으로 성장한 新鄕과의 갈등, 黨色의 차이로 인한 사족들 간의 갈등으로 고을 단위의 향규 시행은 매우 어렵게 되었다. 이에 18세기 후반 밀양의 재지사족 申國賓은 鄕約 규정을 새롭게 제정하여 종전과 같은 권위의 향규로 복구하려 하였다. 실재 신국빈의「行狀」에 따르면, 그는 생전에 校宮과 鄕堂에서 藍田鄕約과 白鹿洞規를 짐작하여 條目을 만들어, 고을 단위로 매월 講信 실시를 도모했다고 나타나 있다.

신국빈에 의해 제정된 향약은 기본강령인 「鄕約大綱」과 새롭게 부가된 조항인 「鄕約附則」으로 이루어져 있다. 「鄕約大綱」에는 먼저 향약의 四大綱領인 ‘德業相勸’, ‘過失相規’, ‘禮俗相交’, ‘患難相恤’을 제시해 놓고 그 의미를 설명해 놓았다. 이에 따르면 ‘德業相勸’은 선비와 농민의 본업인 讀書와 力穡을 서로 권장하는 것이라며, 이를 통해 學術이 흥하게 되고 農桑이 成하게 될 것이라 하고 있다. ‘過失相規’를 통해서는 鬪鬩과 辭訟을 줄이고 賦稅와 徭役을 균등하게 할 것으로 설명하였다. 그리고 ‘禮俗相交’, ‘患難相恤’을 통해서는 ‘頒白不負戴於道路’하고 四竆을 돌보게 할 수 있는 것이라 하고 있다.

四大綱領 다음에는 새롭게 제정된 향약의 기본 운영 방침이 제시해 놓고 있다. 여기에서는 朱子의 增損鄕約을 기본으로 春秋 講信禮와 月朔 朝會에 대한 규정을 제정해 놓았다. 이에 따르면 月朔 朝會는 각 坊里에서 행하고 鄕約所에서 講會를 시행하되, 향약소가 없으면 鄕堂이나 鄕校에서 시행 할 것을 규정해 놓았다. 이어 講會 때의 운영 조목은 『磻溪隧錄』의 것에 준하여 시행할 것을 규정해 놓았는데, 『磻溪隧錄』의 향약 조목은 ‘敎選’ 편에서 확인된다. 즉 鄕員, 黎民, 掾吏가 坐定한 후 옛적의 公員인 直月이 鄕約을 소리 내어 읽고 反譯하여, 모든 이들이 이해 할 수 있게 한다는 것이다. 그리고 각 坊里에서 善行者와 惡行者가 있으면 直月이 班首에게 알려 褒貶을 하며, 규정을 어김이 심한 자는 官司에 알려 죄를 줄 것을 규정해 놓았다.

「鄕約附則」에는 향약 운영과 관련된 네 가지 조항이 부기되어 있다. 첫 번째 조항에서는 校院이 중심이 되어

향약을 시행할 것과 班首의 의무를 규정해 놓았다. 두 번째 조항에서는 고을의 亞官이 되는 功曺를 교체할 때에는 직월이 반수에게 알리고 鄕議를 두루 물어 官司에 遷報할 것을 규정하였다. 세 번째 조항에서는 掾吏는 功曺의 다음이며 本廳 諸吏들 가운데서 반수가 추천하여 뽑는 다고 나타나 있다. 그리고 지금의 鄕校記官은 戶長이며 鄕廳記官은 吏房이라고 하였다. 네 번째 조항에는 반수가 향약을 운영하되 위로는 官政을 침해함이 없고 아래로는 羞恥가 없도록 해야 한다고 규정해 놓았다.

「鄕約大綱」과 「鄕約附則」에서 가장 주목할 점은 사족들뿐만 아니라 黎民과 掾吏도 참여시키고 있다는 점이다. 이들을 사족 중심의 향약 운영 체제에 두려는 의도가 반영되어 있다. 특히 吏族을 참여시키고, 그들의 선출과 활동을 사족들이 주도하고 있다는 점이 주목된다. 하지만 당시는 향촌사회에서의 사족의 지위가 약화되어가고 있던 시기였다. 사족 중심의 지배질서체제를 복구하기 위하여 위와 같은 향약 조항들을 제정하였으나, 실질적으로 이러한 규정들이 제대로 실시되지 못했던 것이 당시이 상황이었다.

[자료적 가치]

18세기 후반 재지사족의 동향과 향약의 시행 추이를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 조선후기 재지사족들은 향약에 나타난 성리학적 규범을 留鄕所의 鄕規에 접목시킴으로써 향촌 내 지위에 대한 명분을 제공받으려 했었다. 하지만 새롭게 성장한 新鄕세력이 鄕權을 도전함으로써 종전과 같은 향약 운영이 어렵게 되었다. 특히 유향소 조직의 경우 吏族들에 의해 장악되어 가는 추세였다. 이와 같은 상황에서 密陽의 재지사족 申國賓은 吏族까지 통제하는 향약의 세부 조항들을 제정하게 된 것이다.

『太乙菴文集』, 申國賓,

『增補 磻溪隨錄 全』, 柳馨遠, 景仁文化社, 1974

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『密陽誌』, 密陽文化院, 1987

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『역사와 현실』55, 장동표, 한국역사연구회, 2005

이광우