18세기 후반 慶尙道密陽府 출신의 유학자 申國賓이 밀양부에서의 鄕約 실시를 위해, 條目을 제정하면서 작성한 說

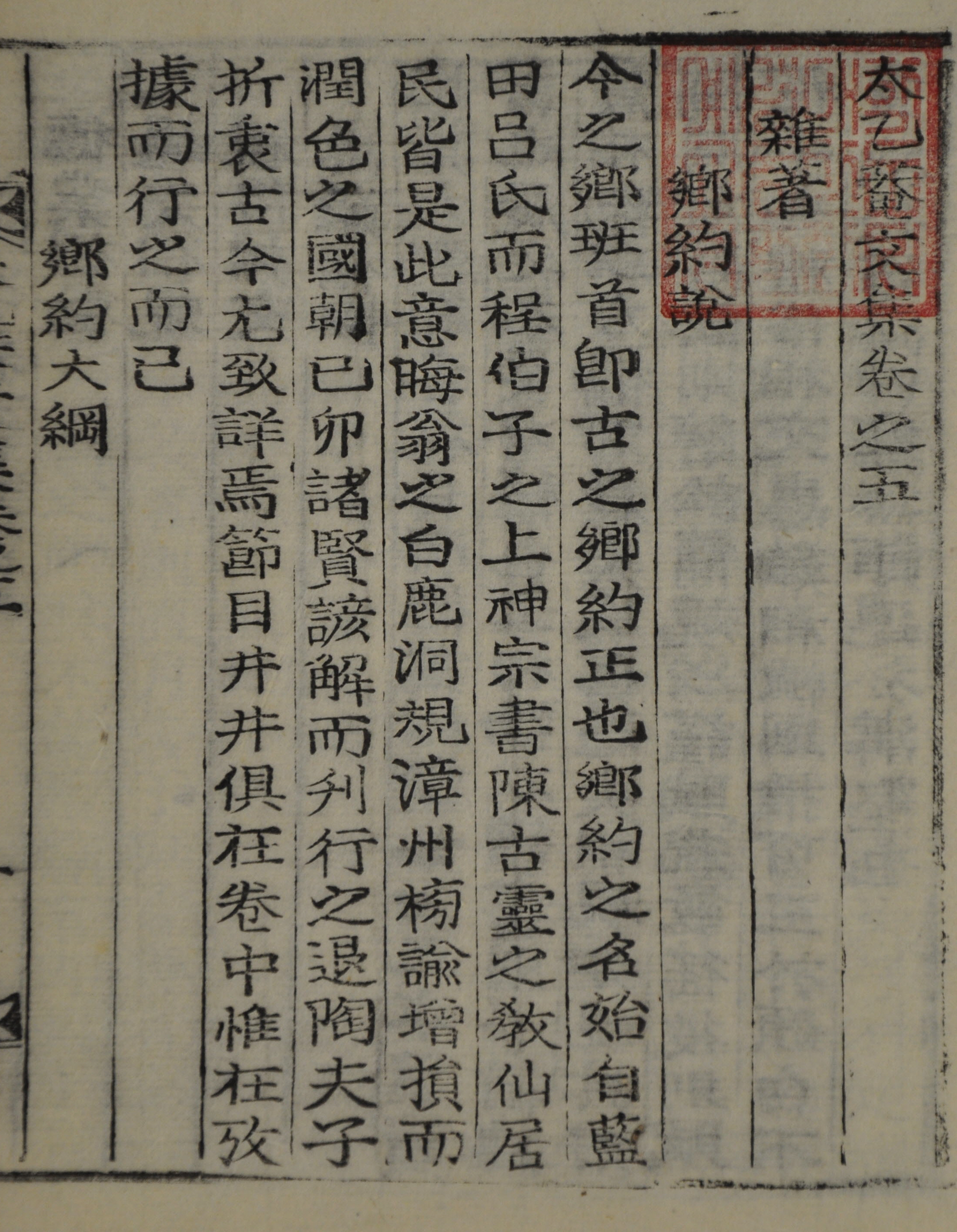

太乙菴文集太乙菴文集 卷之五 鄕約說太乙菴文集 卷之五 一

元 : 序, 目錄, 卷1 詩, 卷2 詩․詞歌․古賦

亨 : 卷3 疏․策, 卷4 書

利 : 卷5 雜著․記․跋․頌․呈文․祝文, 卷6 祭文․誄辭․墓碣銘․遺事

貞 : 卷7 附錄, 卷8 附錄

[내용 및 특징]

조선중기 이후 재지사족들은 鄕約을 보급, 시행함으로써 성리학적 규범에 따른 향촌 교화와 더불어 사족 중심의 지배질서체제의 확립을 시도하였다. 慶尙道密陽府에서도 조선중기 이후 향약이 널리 보급되었으며, 성리학적 윤리관에 입각하여 향약을 留鄕所의 鄕規에 접목시켜 시행되었었다. 하지만 한 고을을 단위로 한 향약 시행은 어려운 일이었다. 특히 17세기 중반 이후 新鄕 세력의 성장에 따른 종전 사족중심의 지배질서 체제가 흔들리면서 유향소를 중심으로 한 향약 시행의 주도권을 두고 많은 갈등이 노정되었다. 이 시기 밀양부에서도 향권을 둘러 싼 士族과 吏族 간의 갈등, 黨色의 차이로 인한 사족 간의 갈등 등이 나타났었다.

鄕權의 지속적인 유지를 위해 기존의 재지사족들은 유향소를 중심으로 한 고을 단위의 향약 실시로 분위기 환기를 도모하였으며, 이에 반해 新鄕들은 사족 중심의 향약 시행을 거부하거나 훼방을 놓기도 하였다. 18세기 후반 밀양 출신의 유학자 申國賓은 기존 재지사족의 입장에서 이러한 향약 시행을 주도했던 인물이다. 실재 그의「行狀」에 따르면, 신국빈은 생전에 校宮과 鄕堂에서 藍田鄕約과 白鹿洞規를 짐작하여 條目을 만들어 매월 講信 실시를 도모했다고 나타난다. 이 무렵 작성된 「鄕約說」에는 당시 만들어진 향약 조목의 의미를 설명해 놓았다.

「鄕約說」의 대략적인 내용은 다음과 같다.

지금의 鄕班首는 옛날의 鄕約正이다. 鄕約의 이름은 藍田呂氏에서 시작되었고, 程伯子가 神宗에게 올린 上書와 陳古靈의 敎仙居民 모두 이 뜻에서 나왔다. 晦翁의 白鹿洞規와 彰州榜諭增損은 이것을 윤색한 것이다. 우리나라에서는 己卯諸賢이 諺解하여 이를 간행하였으며, 退陶夫子가 古今을 折衷하여 더욱 상세하게 했으며, 節目이 井井하여 卷中에 모두 갖추어져 있으니 오직 이를 攷據하여 시행할 뿐이다.

이상 「鄕約說」에서는 北宋의 呂氏鄕約, 程顥의 上書, 陳襄의 仙居勸誘文, 南宋 때 朱子의 白鹿洞規와 朱子榜諭文, 中宗조 士林派들의 향약 보급운동, 退溪의 禮安鄕約 제정의 故事를 들어 향약의 유래를 나열하고 있으며, 이때의 것을 기본으로 하여 향약의 조목을 만들었음을 밝히고 있다. 한편, 이때 만들어진 조목은 신국빈의 문집인 『太乙菴文集』 雜著의 「鄕約說」 다음에 「鄕約大綱」과 「鄕約附則」이라는 제목으로 附記되어 있다.

[자료적 가치]

18세기 후반 향약 시행을 통해 사족 중심의 향촌지배질서를 확립하려는 경상도밀양 지역 재지사족의 동향을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 18세기는 기존 사족체제로의 편입을 도모하는 新鄕세력의 성장, 향촌 내 사족 간의 다양한 갈등 발생으로 한 고을 내에서의 향약 시행이 사실상 어려웠던 시기이다. 특히 사족들이 留鄕所를 중심으로 종전과 같이 鄕約을 접목한 鄕規 시행에서 많은 갈등이 노정되기도 하였다. 그런 와중에도 申國賓과 같은 재지사족들은 鄕約 제정과 시행을 시도함으로써 분위기 환기를 도모하였던 것이다.

『太乙菴文集』, 申國賓,

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『密陽誌』, 密陽文化院, 1987

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『역사와 현실』55, 장동표, 한국역사연구회, 2005

이광우