19세기 경상도경산(慶山) 지역의 동리(洞里)에서 시행된 동약(洞約)의 서문(序文)으로 문주헌(文周憲)이 작성

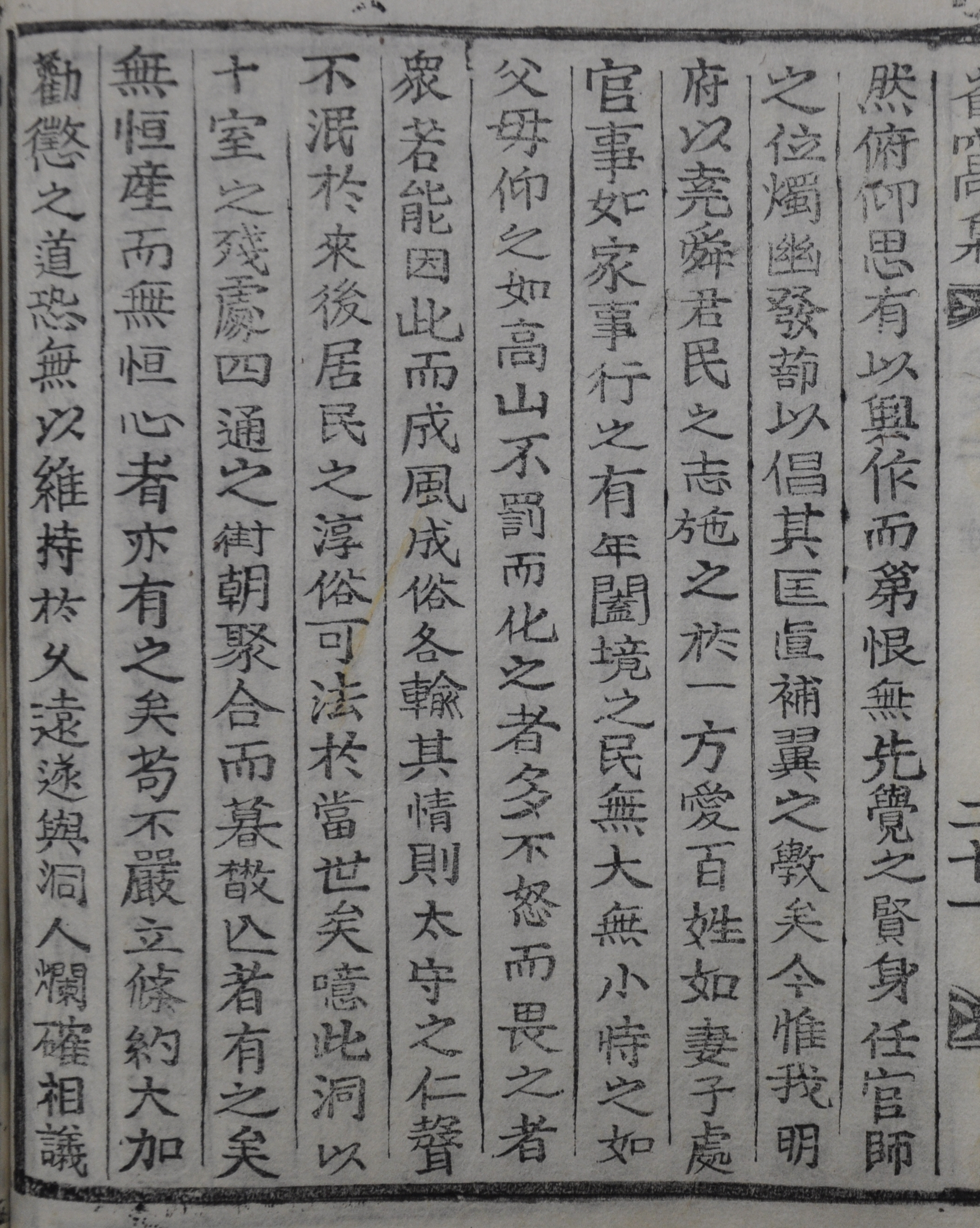

省窩集 坤省窩文集 卷之三 序 洞約序省窩集 卷之三 二十

乾 : 序, 目錄, 卷1 詩, 卷2 書

坤 : 卷3 書․雜著․序․說․箴․銘․祭文, 卷4 附錄[내용 및 특징]

합천(陜川) 출신의 유학자 문주헌(文周憲)이 작성한 동약(洞約)의 서문이다. 당시 이 동약이 어떠한 형식으로 시행되었는지에 대해서는 구체적인 자료가 남아 있지 않아, 정확한 시행 시기와 지역에 대해서는 알 수 없다. 다만 문주헌의 문집인 『성와집(省窩集)』에 수록된 그의 「행장(行狀)」 등을 통해 실시 지역을 추측 할 수 있는 정도이다. 「행장」에 따르면, 문주헌은 합천군(陜川郡)구정리(軀亭里)에서 출생했다고 한다. 하지만, 조실부모(早失父母)하고 가정형편이 어려워, 어린 나이에 경산(慶山)으로 이거(移居)하였다. 성장하면서 여러 학자들로부터 수학하며, 19세기 경산지역을 대표하는 유학자가 되었다. 말년에 그는 경산과 인근 경주(慶州), 자인(慈仁)에서 많은 문인들을 배출하였으며, 지금의 대구광역시수성구에 속하는 경산서면(西面)의 고산(孤山)에 장사지내졌다고 나타나 있다. 이를 미루어 볼 때, 동약이 시행된 곳은 문주헌이 거주하던 당시의 경산현(慶山縣) 일대였음을 알 수 있다.

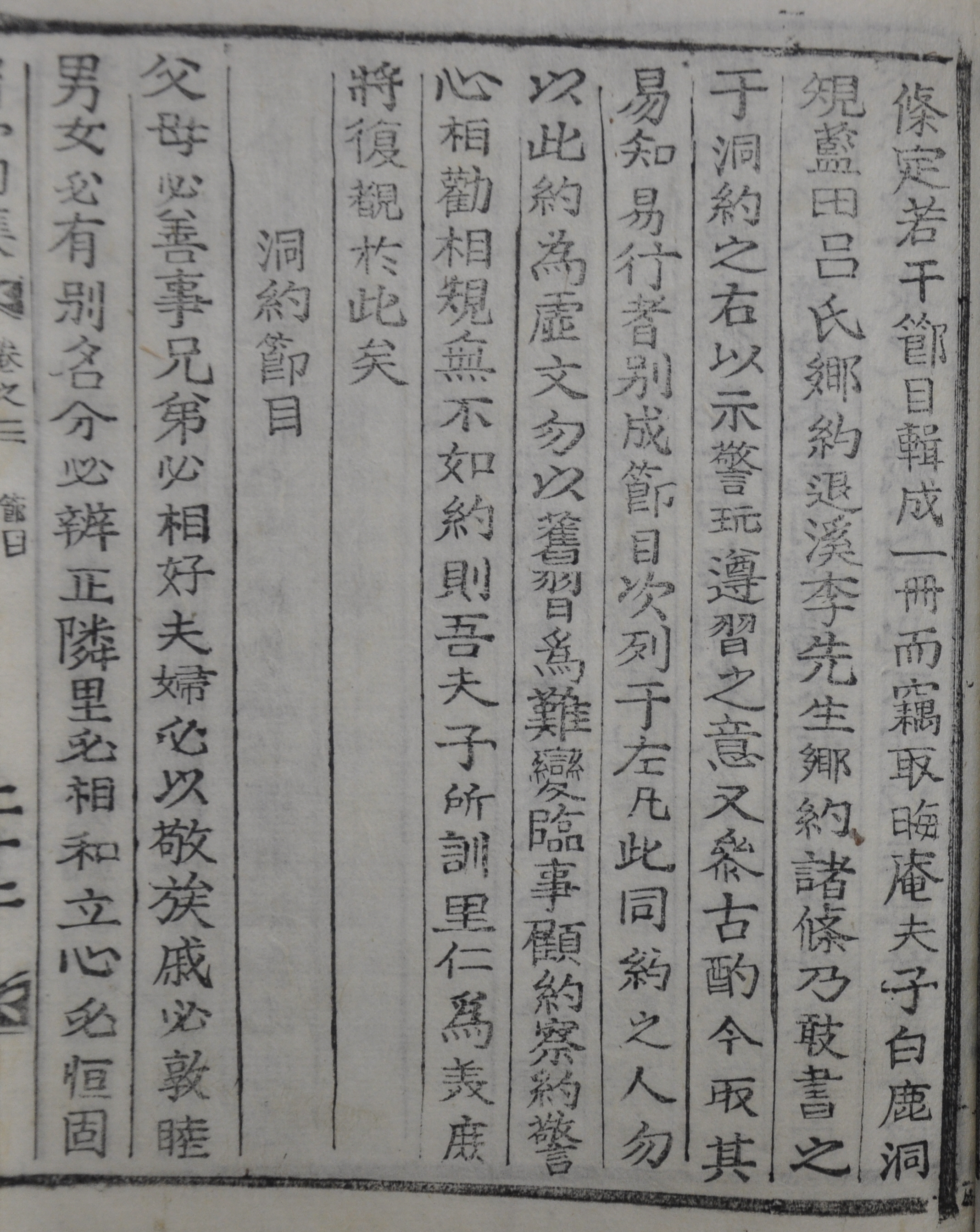

본 서문에는 동약이 시행되는 명분과 과정, 동약에 대한 바람이 언급되어 있다. 서문의 대략적인 내용은 다음과 같다. 먼저 송(宋)나라 때, 여씨(呂氏)의 남전향약(藍田鄕約)과 장횡거(張橫渠)가 실시한 향정(鄕井)을 들어, 마을에 규약을 만들기 시작한 미적(美蹟)을 칭송하였다. 그리고 이를 이어 받아 진고령(陳高靈)이 선거(仙居)에서, 진서산(眞西山)이 천주(泉州)에서 각각 수령직을 역임하면서 향약을 실시했다며, 수령들이 향약을 보급한 치적을 들고 있다. 하지만 우리 동(洞)은 ‘벽처(僻處)’로 선비들이 없고, 빼어난 인재가 배출되지 못했는데, 이는 천품(天稟)에 의해 그런 것이 아니라 교도(敎導)의 인연이 없었기 때문이라며, 아쉬움을 토로하고 있다. 마침 지금의 명부(明府)는 백성을 처자(妻子)와 같이, 관사(官事)를 가사(家事)와 같이 생각하고 다스림으로써 풍속이 이루어지고 백성들이 순후하게 되었다고 한다. 그러면서 지금이야말로 궁벽한 이 고을에 엄한 조약(條約)을 만들어 권징(勸懲)하는 도리로 삼을 기회라고 말하고 있다. 이에 동인(洞人)들이 의논하여 절목(節目) 1책을 만들고, 회암부자(晦庵夫子)의 백록동규(白鹿洞規), 남전(藍田)의 여씨향약(呂氏鄕約), 퇴계이선생(退溪李先生)의 향약에 나오는 여러 조항을 절취(竊取)하고, 고금(古今)의 알기 쉽고 행하기 쉬운 예들을 뽑아 별도로 절목을 만들어 차열(次列)했다고 한다. 그리고 마지막으로 동약을 잘 지켜, 서로 권하고 서로 규제한다면 공자(孔子)가 가르친 ‘이인(里仁)’을 다시 볼 수 있을 것이라 하며 서문을 마치고 있다.

서문에 표현 하였듯이 경산은 ‘벽처’로 인근 고을에 비해 상대적으로 사족(士族)의 세력이 약한 지역이어서, 조선후기 다른 고을처럼 사족에 의한 향약의 보급이 미진한 편이었다. 문주헌이 서문에서 옛적 수령이 향약을 보급했던 고사와 당시 수령의 치적을 칭송한 것은 사족의 세(勢)가 상대적으로 미약한 관계로, 관의 협조로 동약이 경산 지역에서 시행되기를 원했기 때문인 것으로 보인다. 한편, 차열(次列)한 동약의 절목은 기본 행동 규약으로 같은 문집에 「동약절목(洞約節目)」이란 제목으로 수록되어 있다.

[자료적 가치]

19세기 경산지역 사족들의 동향과 향약의 시행 추이를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 경산현(慶山縣)은 인근 고을에 비해 상대적으로 사족의 기반이 미약했던 지역으로, 동약 시행에 있어서 관의 적극적인 협조를 바라는 듯한 본 서문은 그러한 상황을 반영하는 것으로 볼 수 있다. 한편, 19세기에는 원활한 통치를 위해 지방 수령의 주도 하에 향약이 전국적으로 보급되던 시기였다. 그런데 당시의 향약은 일향(一鄕)을 단위로 시행되는 것이 아니라, 면(面) 또는 수 개의 리(里)가 결합된 단위로 실시되는 추이였다. 본 동약도 이러한 배경 하에서 실시된 향약으로 여겨진다.

『省窩集』, 文周憲,

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『南平文氏大同譜』, 南平文氏大宗會, 뿌리出版社, 1995

이광우