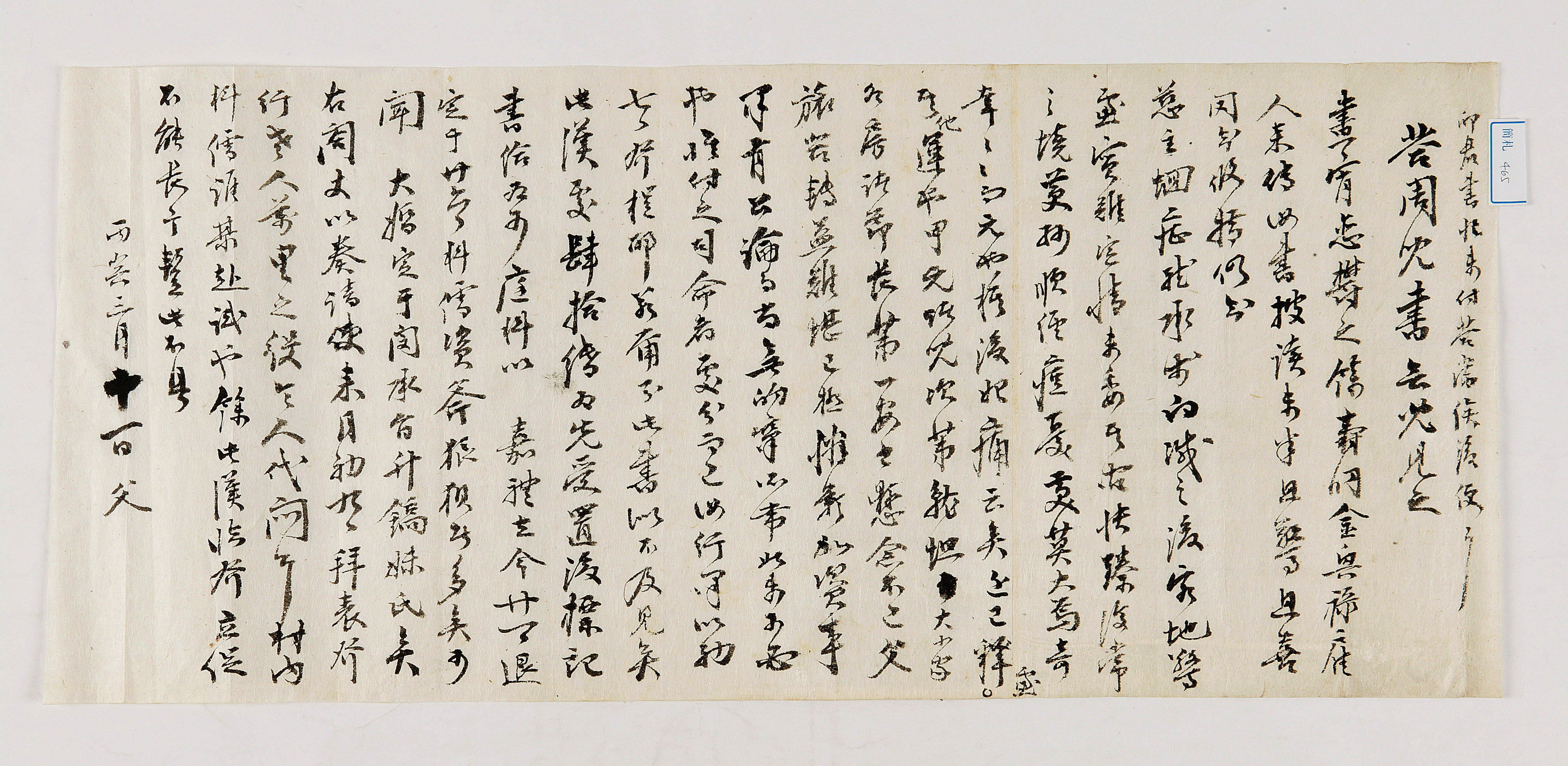

1866년 3월 11일에 서울에 있던 김두흠이 고향 집의 아들에게 보낸 편지

[구성 및 내용]

이 편지는 가족 사이에 주고받은 것으로 통상적인 편지의 격식을 좇지 않았고, 안부를 묻는 경우에만 일정한 형식을 좇았을 뿐이다. 편지의 구성은 크게 가족의 안부를 묻는 부분과 서울에서 자신이 들을 소식을 전하는 부분으로 구성되어 있다. 추록이 추가되어 있다.

가족의 안부를 묻는 부분에서는 어머니의 안부를 묻는 것을 시작으로 나이의 순서에 따라 손자들의 안부까지 세세하게 묻는다. 이미 여러 차례의 편지의 왕래가 있었는지 어머니께서 앓고 있던 회증의 증세는 어떠한지, 자식들이 앓고 있었던 마마와 종기는 증세가 어떠한지 하나하나 챙겨가며 확인하듯 묻고 있다. 서울의 소식을 전하는 부분에서는, 우선 자신이 서울에 체류하고 있는 목적인 가자(加資)에는 공론은 있지만, 명을 기다릴 뿐이라고 적고 있다. 또한 과거의 소식을 존하고 있는데, 애초에 정과(庭科)가 21일에 있을 예정이었지만 가례로 인해 26일로 변경되었고, 가혼의 대상은 승지 민승호의 여동생으로 정해졌다고 말한다. 그리고 이 때문에 당시 우의정이었던 유후조(柳厚祚)가 주청사로 청에 가게 된 것과, 연로함에도 만리길의 고역을 치루게 되어 매우 안쓰럽게 되었다고 적고 있다. 유후조에게 개인적인 안스러움을 표현한 것은, 풍산 유씨 집안과 증조․조부대에 혼맥이 형성되었을 뿐만 아니라 장녀를 하회의 북촌댁으로 불리는 유도성에게 시집보냈기 때문이다. 편지의 끝 부분에는 촌에서 어느 누가 과거 시험을 보는 지 묻고 있는데, 이것은 편지로 회신을 요구하는 듯하다.

간찰의 사연이 짧을 경우 상하좌우의 여백이 그대로 남지만, 사연이 다 끝나지 않을 경우 본문의 상여백에 이어 적고, 그 다음은 시작할 때 남겨 두었던 오른쪽 여백에 이어 적으며, 그 다음은 본문의 행간에 이어 적는다. 이러한 순서는 간찰을 개봉하여 읽어 나갈 때 접은 것을 펴서 읽은 뒤, 시계 반대방향으로 내지를 돌려 가며 읽도록 되어 있는 것이다. 이 편지는 일반적인 회문의 형식을 취하지는 않았다. 처음에 시작되는 부분도 여백없이 처음부터 글을 쓰기 시작했다. 다만 추록을 편지의 처음부분에 기록하고 있다.

『풍산김씨세보』에 의하면 주아는 큰 아들 김낙주이고, 회아는 차남 김낙중을 말한다. 이 편지에서 말하는 가례는, 고종 임금이 민승호의 여동생을 맞아들인 것을 말하며, 바로 명성황후(1851~1895)이다.

『풍산김씨 오미동』, 김재억, 2003, 교육사

『풍산김씨세보』, 풍산김씨중앙종친회, 1990, 회상사

정명수