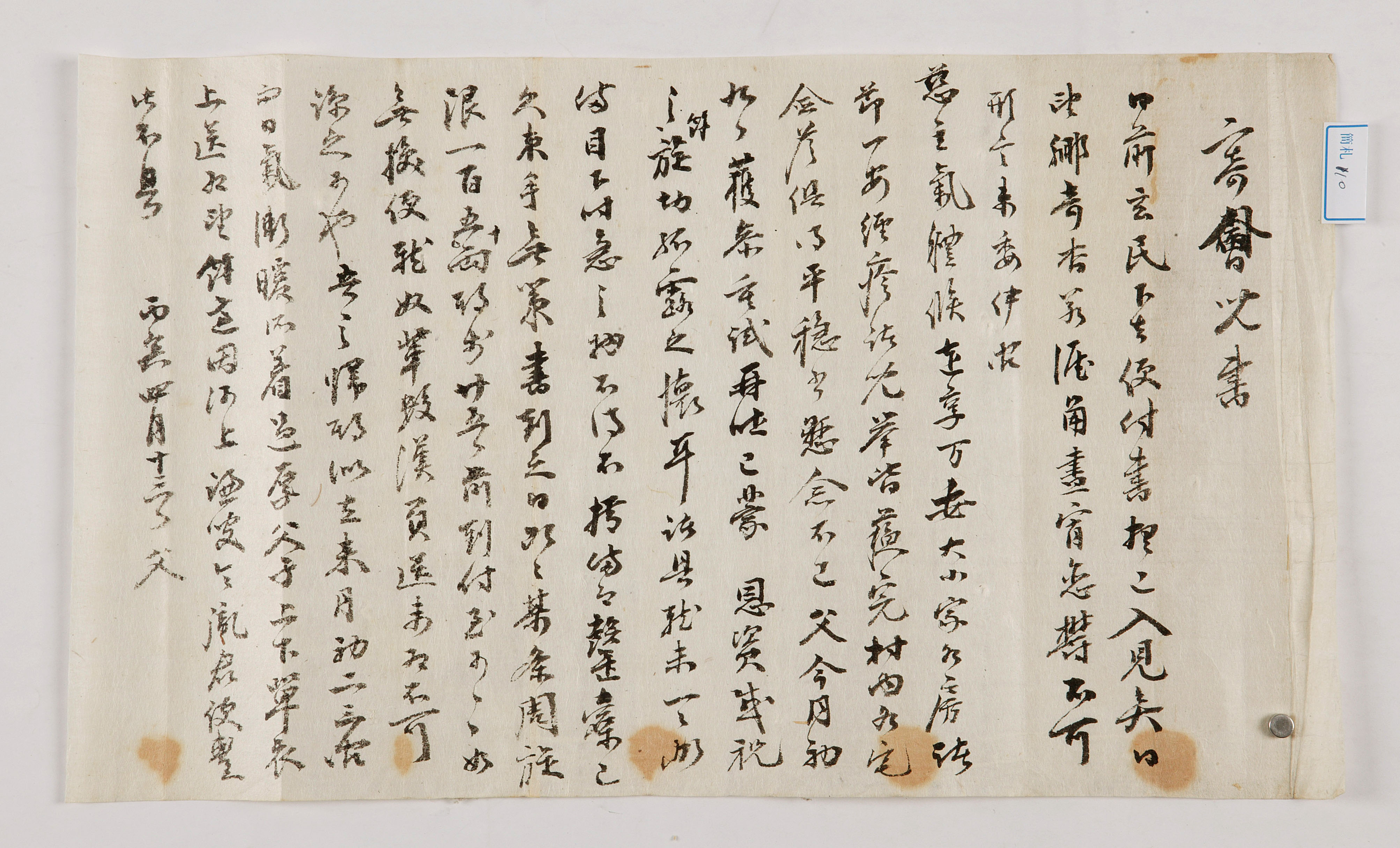

1866년 4월 13일에 김두흠이 고향에 있는 둘째 아들 김낙중에게 보낸 편지

[구성 및 내용]

아버지가 아들에게 보낸 편지로, 계절인사와 안부를 묻는 것과 같은 일반적인 편지의 형식은 좇지 않았다. 다만 어머니와 집안의 어른들의 안부만을 묻고 자신의 근황만을 설명하는 것에서 그친다.

편지의 내용은 자신의 근황을 설명하는 것, 집안 어른들의 안부를 묻는 것, 돈이 필요하니 붙여달라는 것, 서울의 날씨가 따뜻해서 옷을 보낸다는 것 등으로 되어 있다. 우선 자신의 근황을 설명하는 부분에서는, 임금의 은자를 입으니 부모님 없는 슬픔이 더하다고 적고 있는데, 구체적으로 어떤 은혜를 입었는지는 알 수 없다. 집안의 어른들의 안부를 묻는 부분은 특이사항이 없다. 돈이 필요하니 붙여달라는 부분에서는, 서울에서의 체류경비가 이미 떨어져서 임시변통할 길도 없으니 150냥을 이달 25일까지 도착될 수 있도록 보내야 한다는 것과 돈을 보낼 방법이 없으면 하인을 믿고 서라도 보내야 한다는 것으로 보아 매우 긴박한 상황이었던 것으로 보인다. 끝 부분에 서울의 날씨가 따뜻해져서 옷을 보낸다는 부분에 ‘부자의 상하의’라고 적고 있는데, 이미 큰 아들 김낙주가 서울에 도착해서 함께 있기 때문이다.

平闕은 문장을 쓰는 과정에서 특정한 명사를 만났을 때 행을 옮겨 쓰거나 혹은 공간을 띄워서 글자를 쓰지 않는 것을 말한다. 평은 행을 바꾸는 것으로 擡頭를 말하고, 궐은 글자를 비워두는 것을 隔字 또는 間字를 말한다. 세로쓰기를 할 때, 평상적으로 시작하는 글자의 위치를 ‘平行’이라고 하는데, 대두법을 사용하여 높이 적는 위치를 ‘極行’이라고 한다. 궐은 평처럼 대두를 사용하여 극행으로 올려 적거나 행을 바꾸는 것과 달리 존대를 해야 할 용어를 띄어 적는 방법이다. 이 간찰에서는 아버지가 아들에게 보낸 편지이기 때문에 평궐이 거의 이루어지지 않았다. 다만 ‘慈主’에서는 행을 바꿨는데, 어머니의 안부를 묻는 것이기 때문에 그렇게 한 것이다.

[자료적 의의]

김두흠이 아들에게 보낸 편지 4편은 2월부터 4월까지라는 제한된 시간내에 이루어졌다. 4편의 편지에서 공통되게 언급되고 있는 내용을 파악한다면 시골 선비의 서울생활을 조금이나마 살필 수 있는 자료로 활용될 수 있을 것이다.

1866년에 김두흠이 아들에게 총 4편의 편지를 보내다. 2월 1일, 3월 10일, 3월 16일, 4월 13일의 편지가 그것이다.

『풍산김씨 오미동』, 김재억, 2003, 교육사

『풍산김씨세보』, 풍산김씨중앙종친회, 1990, 회상사

정명수