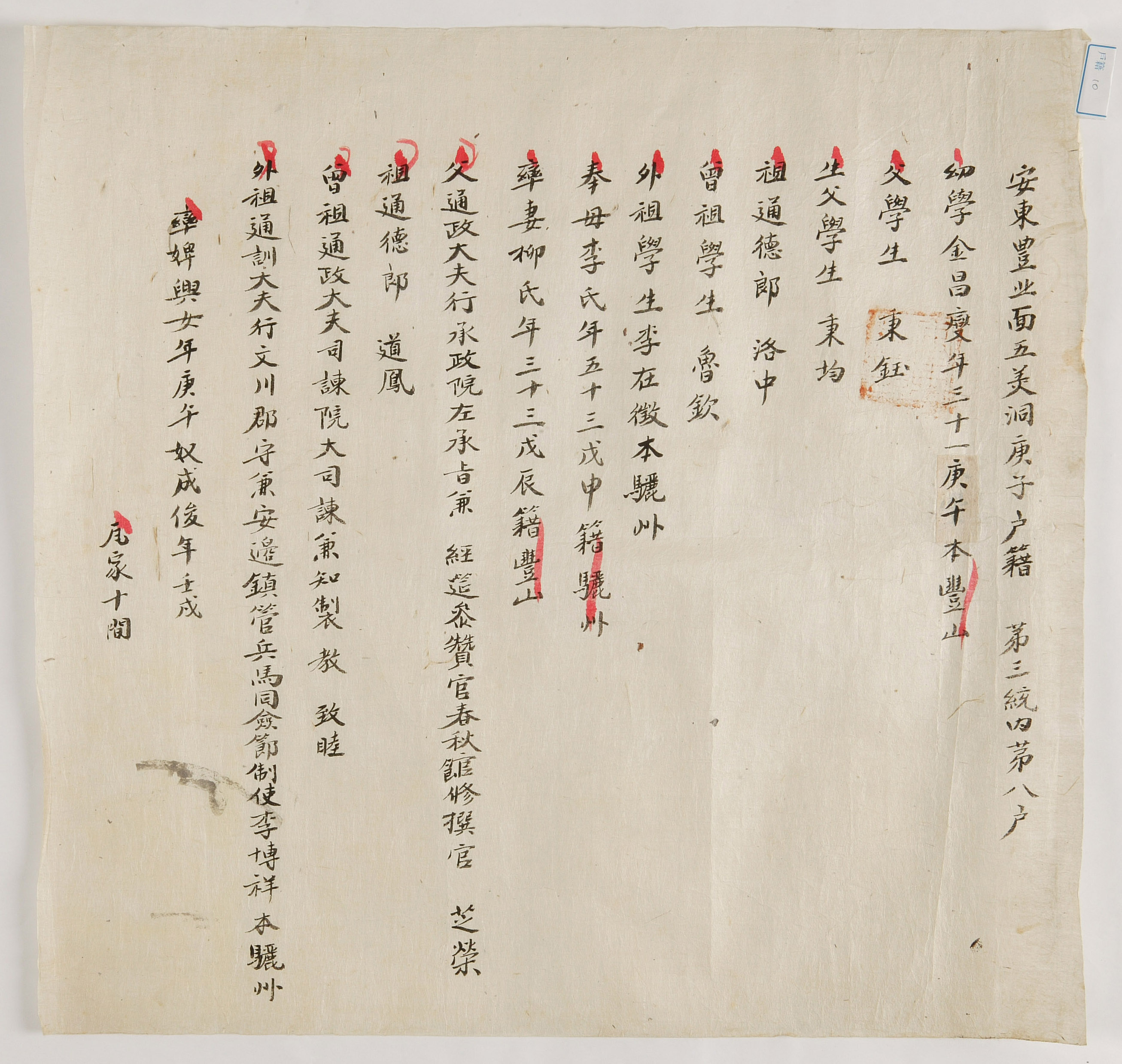

1900년, 풍북면오미동에 사는 김창섭이 가족원의 인적사항을 기록하여 관에 제출한 문서

[내용 및 특징]

1900년(光武 4)에 安東豊北面五美洞 3통 8호에 사는 金昌燮이 豊山縣에 제출한 호구단자이다. 김창섭의 당시 나이는 31세이고, 본관은 豊山이며, 幼學의 신분이다. 거주지 기재에 있어 조선 후기의 통호가 고정적이지 않고 식년마다 변경되었던 반면, 1896년 이후 부여된 통호번은 가옥에 부여한 고정번호의 역할을 담당하였다. 이 때문에 1907년 1통 3호로 바뀌기까지 김창섭의 주소는 3통 8호에서 변동이 없다. 統戶番 위에는 호구단자를 제출한 해의 干支를 써 넣었으며, 문서 상단에 보이던 縣監의 署押이 왼쪽 하단 여백에 보인다. 관에서는 통호와 등재된 사람 위에 朱點을 찍고 현감이 서압한 다음 官印을 찍어 돌려주었다.

김창섭의 가족으로는 모 李氏(53세), 처 柳氏(33세)가 있다. 모의 본관은 驪州, 처의 본관은 豐山인데, 본관을 뜻하는 글자로 ‘本’ 대신 ‘籍’을 쓰고 있으며, 모 앞에는 어른을 모신다는 의미의 ‘奉’자를, 처 앞에는 거느린다는 의미의 ‘率’자를 넣어 구분하였다. 김창섭은 秉均의 아들로 秉鈺의 양자가 되어 풍산김씨 虛白堂 金楊震 문중의 16대 종손이 되었다. 김창섭의 부는 秉鈺, 조부는 洛中, 증조부는 魯欽, 외조부는 李在徵이고, 처의 부는 芝榮, 조부는 道鳳, 증조부는 致睦, 외조부는 李博祥이다. 처 유씨의 부는 通政大夫 行 承政院左承旨 兼 經筵參贊官春秋館修撰官을, 증조부는 通政大夫司諫院大司諫 兼 知製敎를, 외조부는 通訓大夫 行 文川郡守 兼 安邊鎭營兵馬同僉節制使를 지냈다. 四祖는 관직과 함께 외조부이면 그 본관까지 밝히고, 모와 처에 대해서도 본관을 밝히고 있어 집안의 관직 내력과 혼인 관계를 알 수 있다.

1896년 9월 1일 勅令으로 호구조사규칙과 內部令으로 호구조사세칙을 공포, 시행하면서 수백여 년 동안 지속되어오던 조선시대의 호적제도가 폐지되고 새로운 호적제도가 도입되었다. 기존에는 3년에 한 번 호구단자를 작성하였으나 이후로는 매년 1월에 戶籍表와 統表를 작성하도록 하였고, 호주와 처의 四祖를 함께 기재하던 것이 호주의 사조만 기재하도록 함으로써 처의 世系 파악은 폐지되었다. 또한 호구수 외에 家宅에 관한 기재사항을 추가하여 자기 소유인지 빌린 것인지, 형태가 초가집인지 기와집인지, 몇 칸인지를 기재하도록 하였다. 이 집안의 당시 소유 노비는 2구이며 기와집 10칸을 소유하고 있었다.

[자료적 가치]

이 문서는 신호적제도가 공포된 이후 작성된 문서지만 규격화된 호적표에 작성하지 않고 기존의 방식대로 호구단자를 올리고 있다. 그러나 가족원과 노비 현황을 별행으로 列書하고, 처의 사조를 기재하는 등 기존의 방식을 보이면서도, 10家 1統에 따른 거주지 표시나 가택에 대한 기재는 신호적제도의 방식을 따르고 있어 과도기적인 모습을 보이고 있다. 갑오개혁 이후 변화된 공문서 양식을 수용하기까지의 과도기적 모습을 살펴볼 수 있다.

『增補版 韓國古文書硏究』, 崔承熙, 지식산업사, 1989

『近代 公文書의 誕生』, 김건우, 소와당, 2008

文現妵, 韓國學中央硏究院 碩士學位論文, 2009

최연숙